Количество отделов позвоночника у земноводных

Земноводные, или амфибии (от греч. amphi – с обеих сторон и греч. bios – жизнь) – класс типа хордовые, объединяющий

животных, которые могут обитать как в воде, так и на суше. Это немногочисленный наиболее примитивный класс наземных

позвоночных животных. Произошли земноводные от древних кистеперых рыб.

Для успешного изучения земноводных предлагаю начать с их классификации. Помните, что классификации это именно то, что

раскладывает знания в голове “по полочкам”, относитесь к ним с должным вниманием.

Давайте перечислим ароморфозы, которыми сопровождалось появление земноводных.

Традиционно строение земноводных изучается на примере типичного представителя – лягушки озерной, ее мы возьмем за

основу данной статьи.

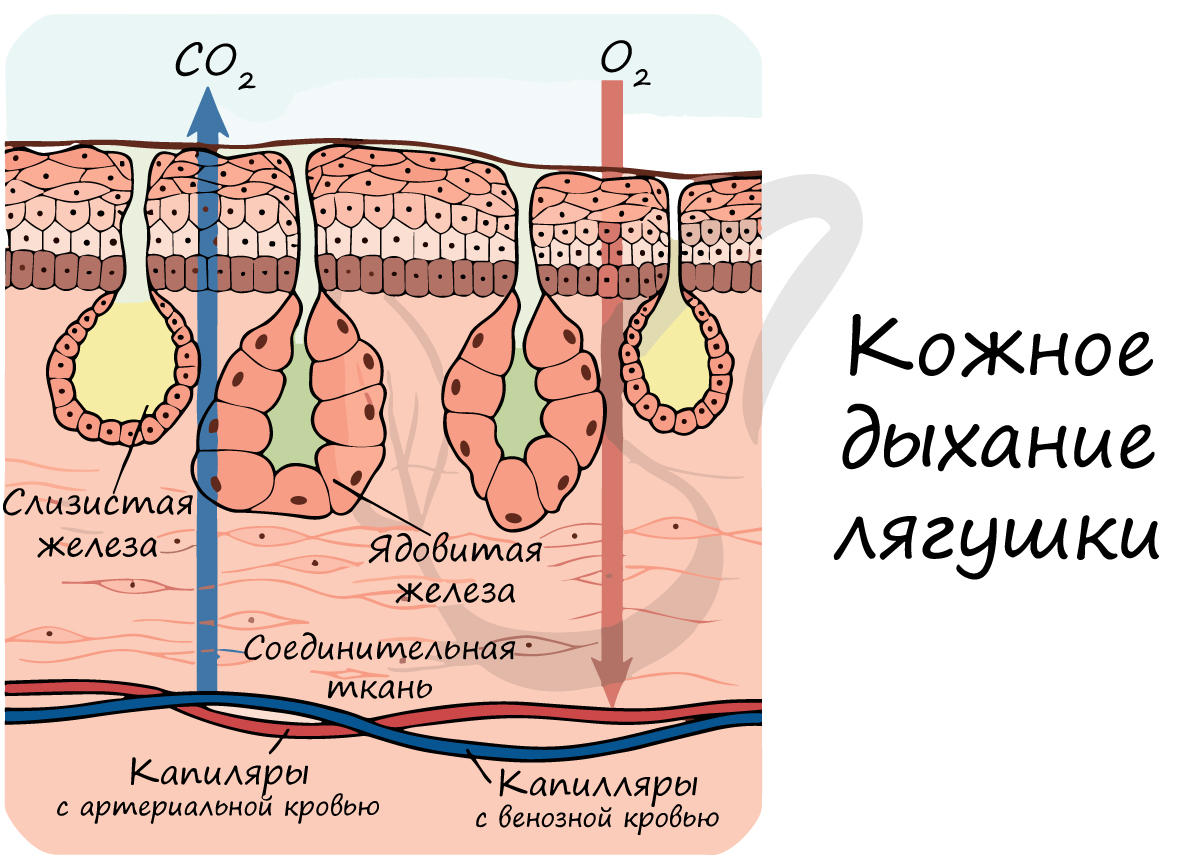

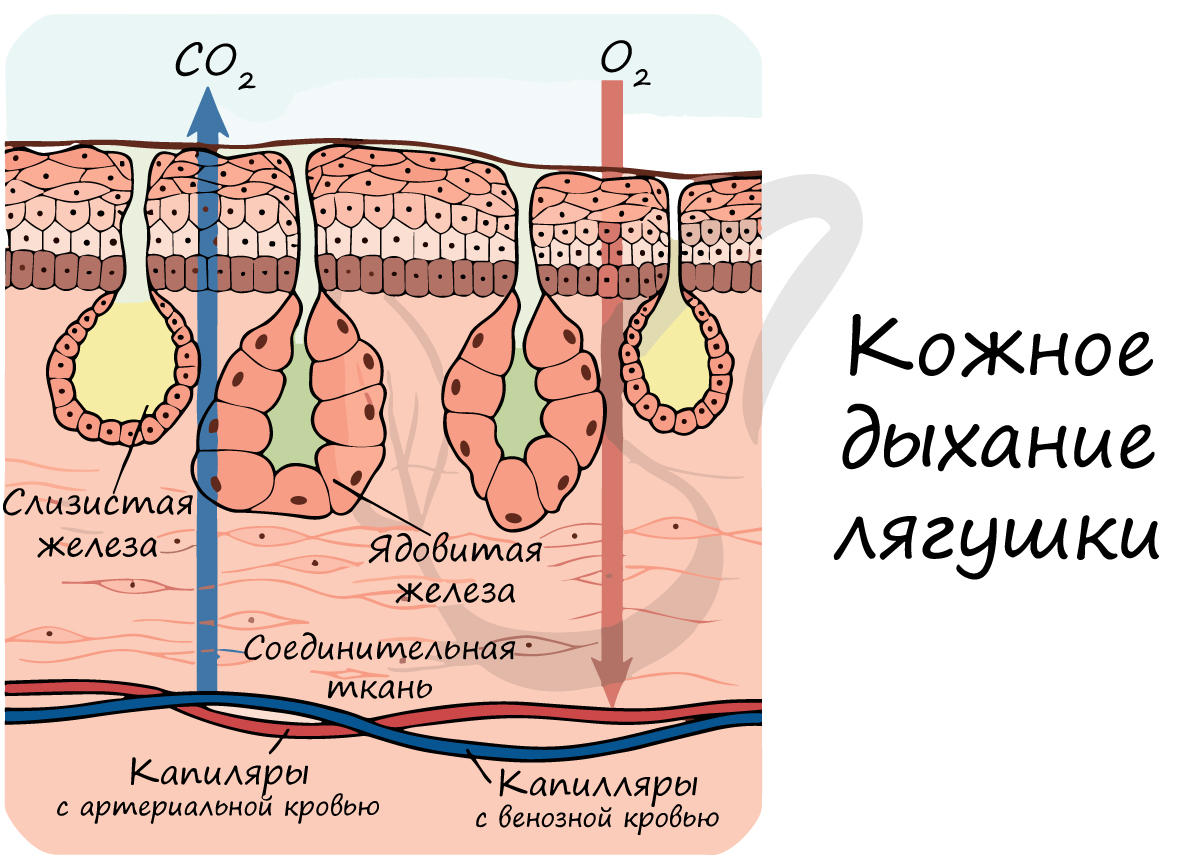

Покров двуслойный, состоит из эпидермиса и дермы. Эпидермис снабжен густой капиллярной сетью, благодаря которой

у лягушки возможен газообмен через кожу. Кожа голая, содержит большое количество желез: она должна быть постоянно

увлажнена для интенсивного газообмена.

Около 65% всего кислорода поступает через увлажненную кожу. Увлажнение кожи крайне важно, рекомендую запомнить следующий факт: при пересыхании кожи лягушки газообмен в ней прекращается,

и лягушка погибает от недостатка кислорода (гипоксии).

Особой окраской обладают ядовитые виды лягушек, их яркая окраска называется – предупреждающей. Съев такую, хищник серьезно пожалеет о своей оплошности, которая может закончиться летальным исходом. Поэтому животных с такой окраской хищники обычно не трогают.

Индейцы используют лягушек кокои (листолаз ужасный) для

изготовления отравленных стрел: одна лягушки делает смертельным оружием около 50 стрел. Они готовят яд высушивая лягушку

на костре и смазывая наконечники стрел выступающей на поверхности коже жидкостью – ядом.

Тело состоит из головы, туловища и двух пар конечностей. Передние конечности короче и слабее задних. Задние конечности служат

для плавания, они удлинены и имеют плавательные перепонки между пальцами. Хорошо развита

мышечная система: мышцы дифференцированы на отдельные пучки. В теле амфибий насчитывается до 350 мышц.

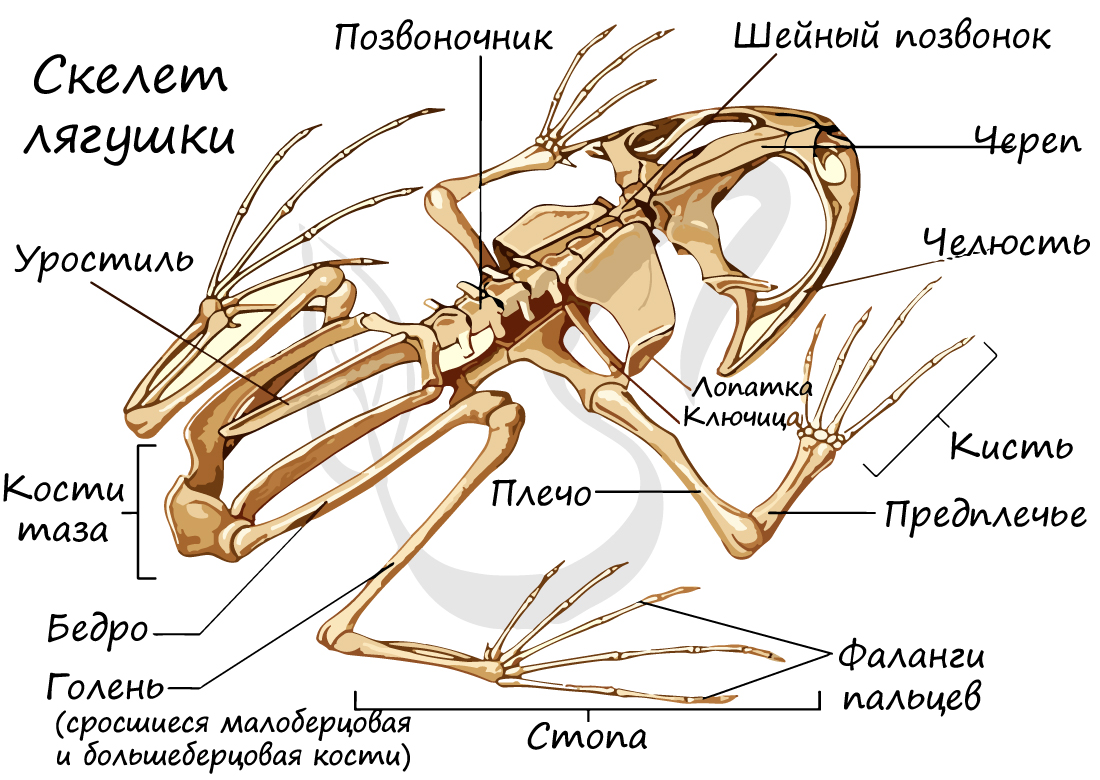

Скелет лягушки состоит из скелета головы, туловища, поясов конечностей и свободных конечностей. Скелеты поясов конечностей

малоподвижны, в отличие от скелета свободной конечности, построенного по типу рычагов.

Имеются туловищный (7 позвонков) и хвостовой отделы позвоночника, доставшиеся земноводным еще от рыб. Однако появляются и новые отделы: крестцовый

и шейный, оба содержащие по одному позвонку. Благодаря возникновению шейного отдела, у земноводных становится возможным

поворот головы, что было невозможным для рыб.

В скелете особо необходимо выделить уростиль (от др.-греч. urá — «хвост» и stýlos — «палочка») – палочковидную кость,

которая образуется в результате слияния тел хвостовых позвонков. Уростиль также называют хвостовой костью.

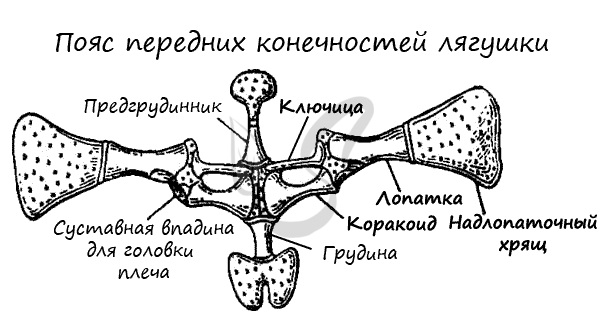

Скелеты поясов конечностей служат опорой для конечностей. В состав плечевого (переднего) пояса входят: лопатки, ключицы, вороньи

кости (коракоиды), хрящи. Ребер нет, вследствие чего грудная клетка отсутствует, передний пояс лежит свободно в толще мышц, грудина не соединена при помощи ребер с позвоночником.

Пояс задних конечностей (тазовый) образован: подвздошными и седалищными костями, лобковым хрящом.

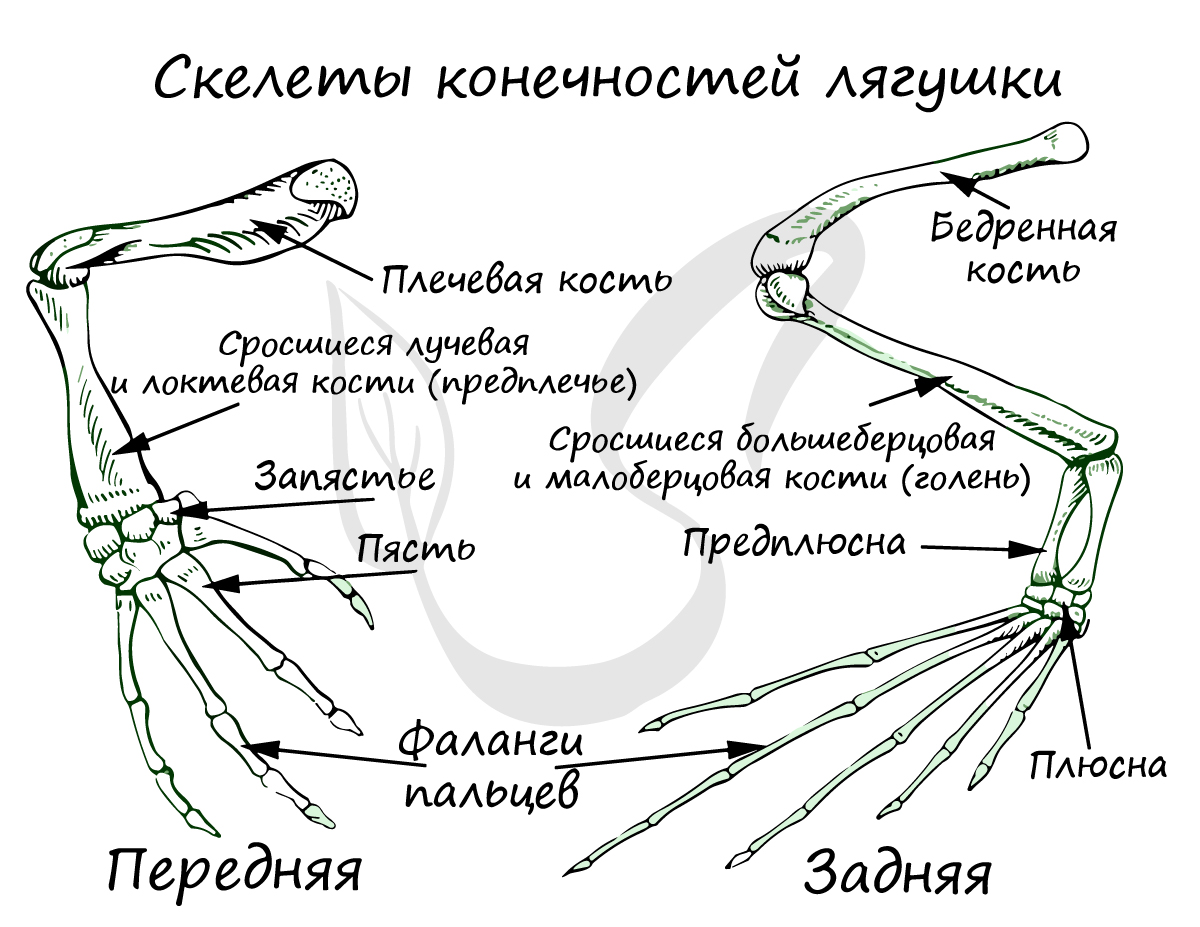

Скелет передней свободной конечности состоит из: плечевой кости, предплечья (образовано сросшимися лучевой и локтевой костями)

и кисти (состоящей из запястья, пястья и фаланг пальцев).

Скелет задней свободной конечности образован бедром, голенью (состоит из сросшихся малоберцовой и большеберцовой

костей), стопы (включает предплюсну, плюсну и фаланги пальцев).

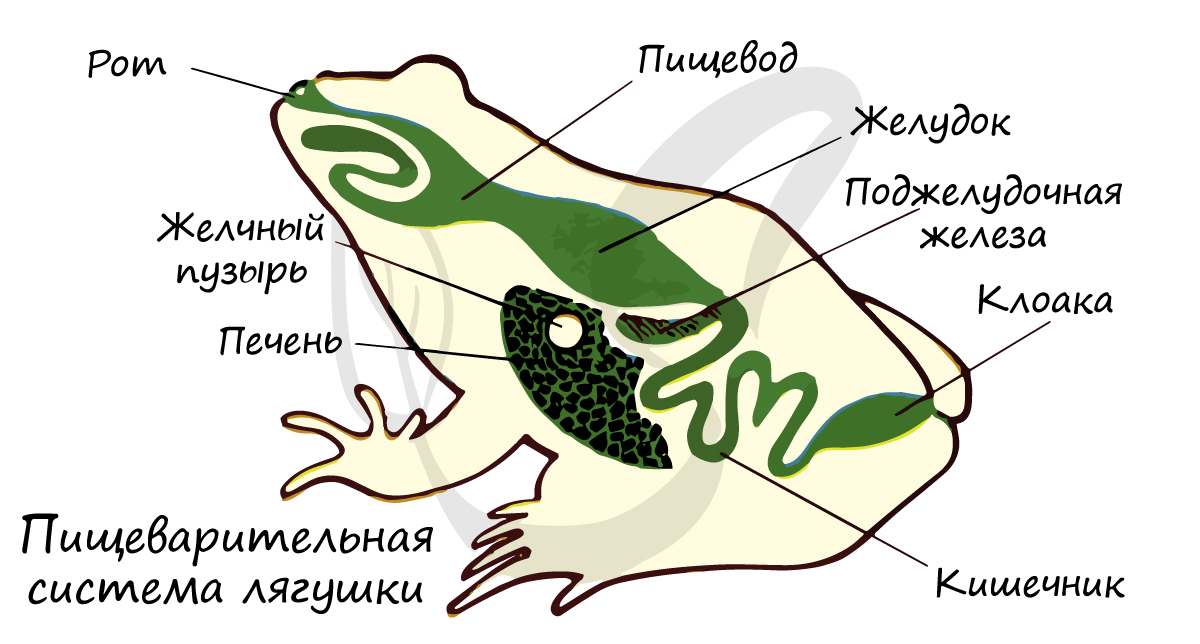

Состоит из ротоглоточной полости, в которую открываются протоки слюнных желез, секрет которых предназначен только для смачивания

и формирования пищевого кома. Слюнные железы впервые возникли именно у амфибий, и пока еще не участвуют в химической обработке

пищи. Слюнные железы были и у насекомых, однако членистоногие – отдельная эволюционная ветвь, хордовые никаким образом не произошли от членистоногих 🙂

Имеются хоаны – внутренние носовые отверстия (ноздри – внешние), с помощью которых полость носа сообщается с полостью глотки. В ротоглоточную полость открываются также

отверстия евстахиевых труб, которые соединяют полость среднего уха с ротоглоткой и уравнивают в них давление. Значительную часть места занимает липкий длинный язык, служащий для ловли добычи.

Короткий пищевод переходит в желудок, продолжающийся в тонкий кишечник, куда открываются протоки желчного пузыря, а также пищеварительных

желез: печени и поджелудочной. Тонкая кишка переходит в толстую кишку, оканчивающуюся клоакой.

Клоака (от лат. cloaca – труба для стока нечистот) – расширенная часть задней кишки, куда открываются мочеточники и мочевой пузырь,

половые протоки.

У лягушки дыхание осуществляется двумя основными способами:

- Легочное дыхание

- Кожное дыхание

Легкие представленные тонкостенными мешками, стенка которых густо оплетена капиллярами, в которых происходит

газообмен. Дыхательная поверхность легких невелика, они не способны полностью удовлетворить нуждам организма

в кислороде, поэтому жизнь лягушки невозможна без кожного дыхания.

Воздух поступает в легкие и удаляется из них благодаря сокращениям мышц дна ротовой полости.

Осуществляется только при увлажненной коже, на поверхности которой растворяется кислород, после чего он проникает в капилляры кожи. Кожа помогает

дышать лягушкам при погружении в воду: кислород поступает в кровь напрямую из воды.

При пересыхании кожи животное погибает, так как

слабо развитые легкие не в состоянии обеспечить потребности организма в кислороде.

Также дыхание осуществляется эпителием, покрывающим ротовую полость, но это вносит незначительный вклад в процесс

дыхания.

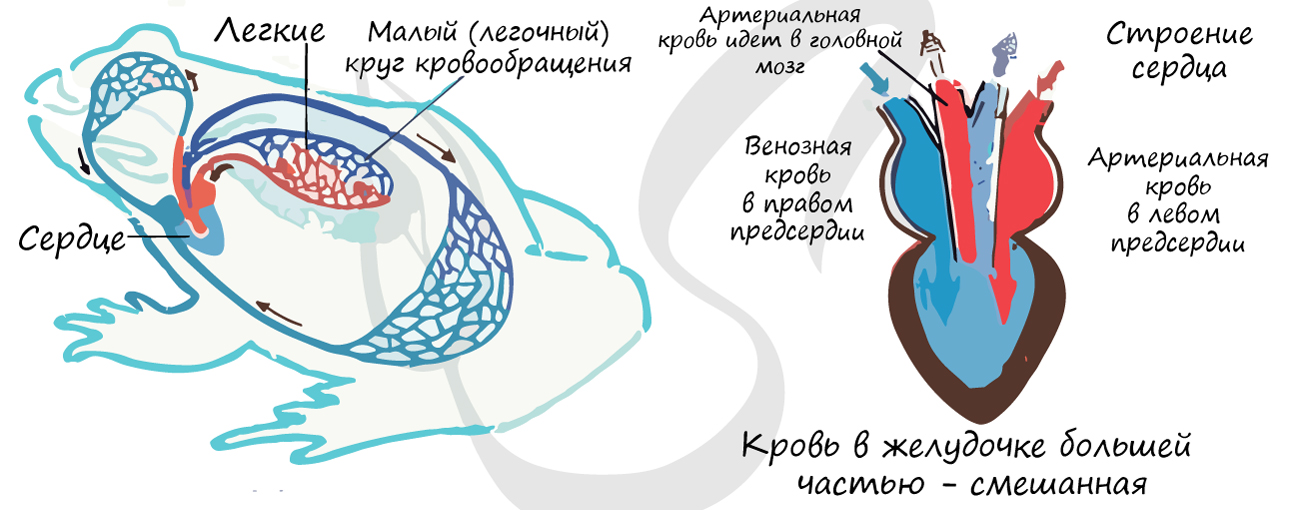

Изменения в кровеносной системе земноводных, по сравнению с рыбами, обусловлены заменой жаберного дыхания

на легочное. Сердце имеет 3 камеры: 2 предсердия и 1 желудочек, сердце более крупное. Возникает второй (легочный) круг кровообращения.

Правое предсердие заполнено венозной кровью, а левое – артериальной. Перегородка в желудочке отсутствует, кровь внутри него большей частью смешанная.

Из-за смешения крови интенсивность метаболизма уменьшается, это делает невозможным поддержание постоянной температуры тела. Эритроциты

у амфибий с ядрами, безъядерные эритроциты возникнут позже, у млекопитающих.

Земноводные

относятся к пойкилотермным животным (от греч. poikilos – различный и therme – тепло) – холоднокровным животным, температура тела которых

непостоянна и зависит напрямую от температуры окружающей среды.

Физиологически и анатомически сокращение сердца происходят

таким образом, что более насыщенная кислородом артериальная кровь изгоняется из него в последнюю очередь и попадает в сонные артерии,

идущие к головному мозгу. Таким образом, к головному мозгу направляется более насыщенная кислородом кровь, чем к остальным органам.

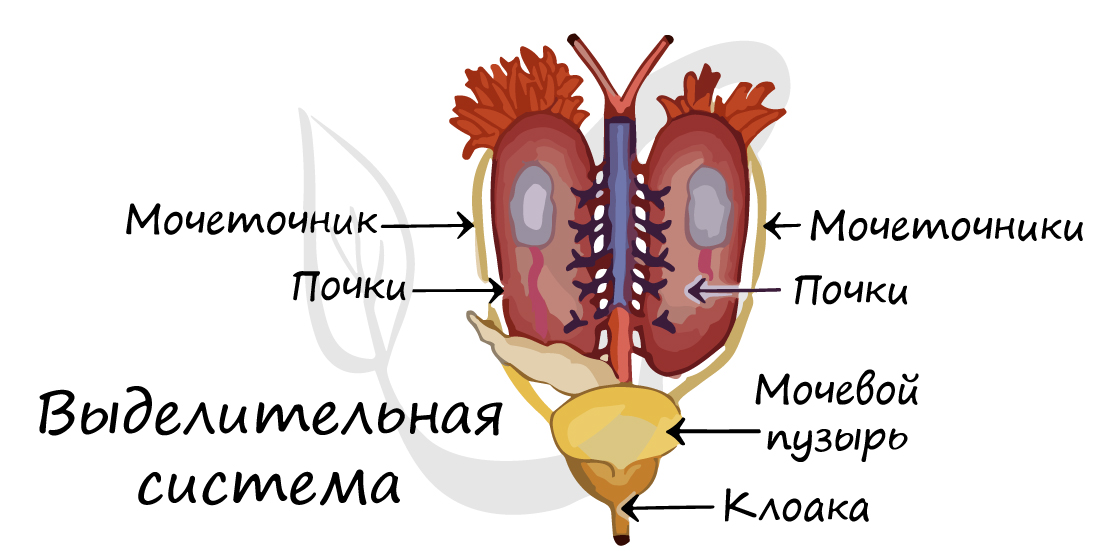

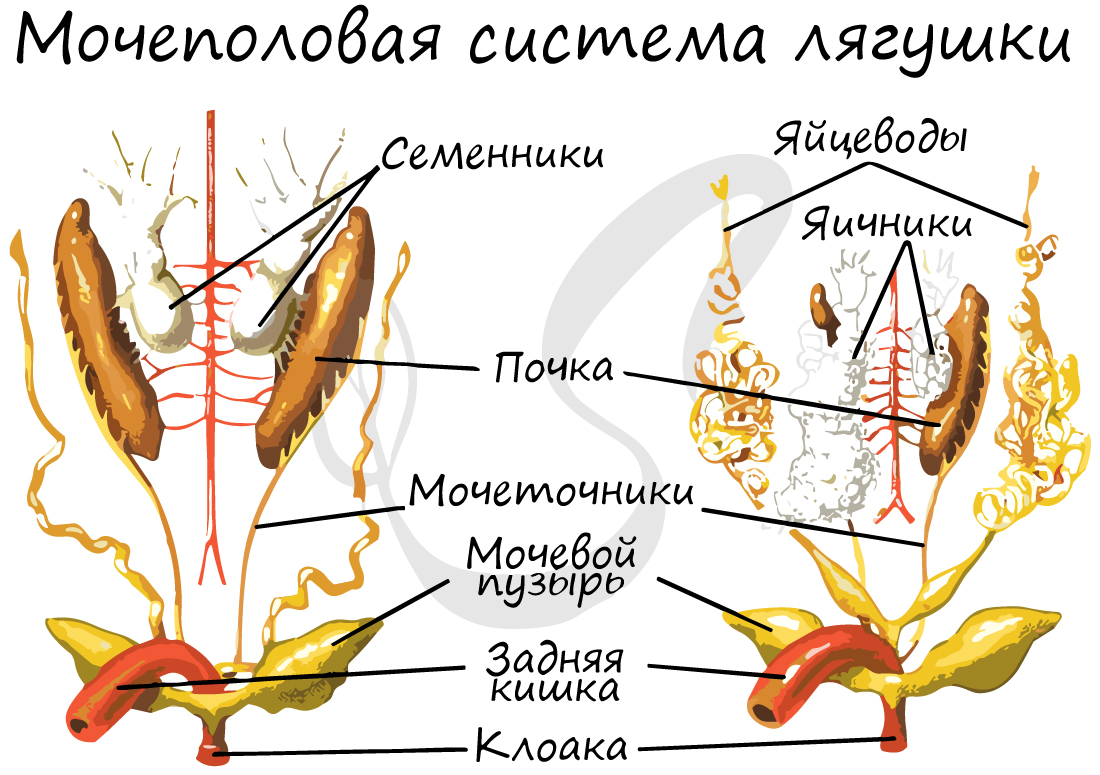

Так же, как и у рыб, выделительная система амфибий состоит из парных первичных (туловищных) почек, называемых мезонефрос. В них фильтруются

продукты обмена веществ, главным образом – мочевина.

По мере образования в почке мочи, она поступает в мочеточники, ведущие в клоаку. Попавшая в клоаку моча стекает в мочевой пузырь, через стенки которого осуществляется всасывание воды. При сокращении стенок мочевого пузыря концентрированная моча выводится в клоаку, откуда выбрасывается во внешнюю среду.

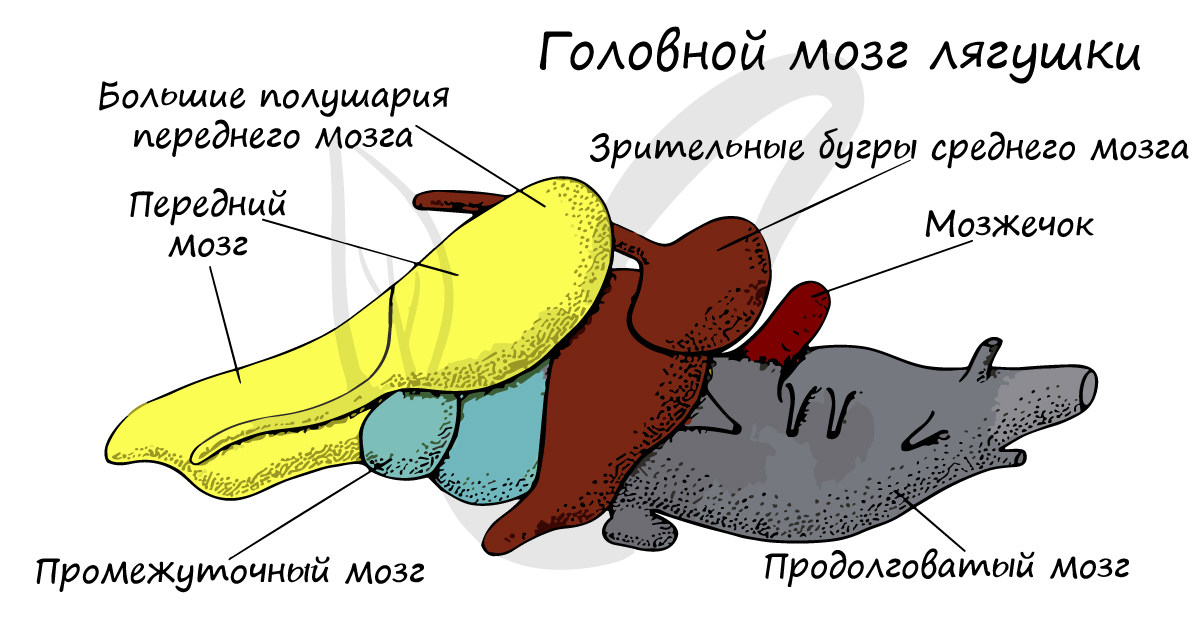

Головной мозг земноводных отличается от мозга рыб полностью разделенным на два полушария и более развитым передним мозгом.

Мозжечок и средний мозг развиты гораздо слабее, так как земноводные малоподвижны и их движения относительно простые: они передвигаются по плоскости в “2D измерении”. Перемещение рыб в таком случае можно обозначить как в “3D измерении”. Это

упрощенное, но вполне справедливое сравнение.

Органы чувств земноводных адаптированы к наземному образу жизни. На суше возникает серьезная проблема,

которой не было у рыб в воде – сухой воздух. Чтобы адаптироваться к нему у земноводных возникает подвижное веко и мигательная

перепонка, движения которых смачивают поверхность глаза и препятствуют высыханию.

Меняется форма хрусталика. Если у рыб он был шарообразный, то у земноводных его форма становится более выпуклой (как и форма

роговицы). Хрусталик приобретает форму двояковыпуклой линзы. Амфибии видят дальше рыб.

Однако аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, остается на том же уровне, что и

у рыб: достигается только за счет перемещения хрусталика вперед и назад. Эти перемещения помогает совершать особая ресничная мышца,

возникшая у земноводных.

Наземная среда меняет и характер передачи звуков: теперь он передается через колебания воздуха. Если рыбам

в воде было достаточно внутреннего уха для улавливания колебаний воды, то земноводным этого мало. У них впервые

возникает среднее ухо, которое снабжено барабанной перепонкой, чувствительной к колебаниям воздуха.

Среднее ухо состоит из одной слуховой косточки – стремени. Евстахиева труба соединяет полость среднего уха с

с ротглоточной полостью, служит для уравнивания давления между ними.

Лягушки раздельнополые животные, оплодотворение наружное. Размножение и начальные этапы развития земноводных происходят

в воде, поэтому амфибий крайне редко можно встретить в засушливых местах, где водоемы отсутствуют.

Мужские половые железы представлены парными семенниками с отходящими от них семявыносящими протоками, которые впадают в мочеточники,

открывающиеся в клоаку. Женские половые железы – яичники с отходящими от них яйцеводами, открывающимися в клоаку.

Во время оплодотворения самец удерживает самку сзади и надавливает передними конечностями на ее брюшко, что приводит к выметыванию

икры. Эта икра сразу же оплодотворяется семенной жидкостью самца.

Развитие происходит с метаморфозом – значительной перестройкой большинства органов. Личиночная стадия лягушки еще раз

подчеркивает эволюционные корни этого класса, а именно то, что земноводные произошли от рыб. Головастики требуют нашего

особого внимания.

Головастик – личинка бесховстых земноводных. Развивается из оплодотворенной яйцеклетки, живет в воде.

Во многом строение головастика напоминает строение рыбы, что подтверждает родство классов земноводных и рыб. Головастик

характеризуется следующими чертами:

По мере изучения вышеуказанных признаков становится очевидно, что предками земноводных являются кистеперые рыбы,

обитавшие мелких континентальных водоемах. От кистеперых рыб произошли древние земноводные – стегоцефалы, появившиеся в конце

девонского периода и вымершие вначале мезозоя.

Земноводные, как и все живые организмы, являются звеном в цепи питания (консументами). Они уничтожают многих кровососущих

насекомых, а также насекомых, которые наносят вред культурным растениям.

Их яд используют для изготовления лекарств, так что не забудем отметить их медицинское значение. Лягушка – классический

объект для лабораторных исследований, в таком качестве лягушки используются повсеместно, и благодаря им совершены тысячи открытий.

Источник

Характеристика вида

Земноводных на планете немного — ученые насчитывают от трех до пяти тысяч видов. Ученые объединяют их в три отряда:

- хвостатые;

- бесхвостые;

- безногие.

Амфибии отличаются парными конечностями с пятью пальцами. Передние части тела состоят из кистей, предплечий и плечей, а задние из голеней, стоп и бедер. Взрослые животные дышат с помощью легких, но органы у них развиты недостаточно хорошо, как у высших классов позвоночных. И поэтому некоторые виды земноводных впитывают кислород через кожу.

Вслед за появлением легких в организме амфибий развился второй круг кровообращения и сердце, состоящие из трех камер. Оно не позволяет полностью разделить венозную и артериальную жидкость, поэтому органы получают смешанную кровь. Глаза оснащены не только обычными веками, но и слезными железами, которые смачивают и очищают их. У земноводных есть среднее ухо, а внутри него барабанная перепонка. Это отличает их от рыб, у которых только внутренний орган.

Кожа у животных голая, она покрыта холодной слизью и большим количеством желез. Но это не предохраняет ее от пересыхания, поэтому амфибии живут возле водоемов. Обмен веществ у них замедлен из-за смешанного кровообращения и дыхания. Личинки и головастики появляются на свет под водой, затем они проходят метаморфоз.

Следы существования первых земноводных датированы примерно 350 млн лет назад, а распространились они по планете еще через 150 млн лет.

Опорно-двигательный аппарат

Скелет земноводного состоит из меньшего количества костей, чем у рыбы, так как некоторые элементы у них срастаются вместе. Это позволяет им проживать на суше, так как опорно-двигательный аппарат у них легкий. Череп сросся с челюстными костями, подвижной осталась только нижняя кость и сохранилось много гибких хрящей.

Опорная система отличается от той, что есть у водных обитателей. Голова с позвоночником соединены подвижно, появился шейный отдел. Но лягушки могут только немного наклонять череп, во внешнем виде животного шеи незаметно.

У рыбы позвоночник состоит только из двух отделов, у амфибий их четыре:

- шейный;

- туловищный;

- крестцовый;

- хвостовой.

У бесхвостых животных эти позвонки срастаются с хребтом. Конечности у амфибий сложные, в строении кисти выделяются запястья и фаланги пяти пальцев. Для опоры скелета есть пояс конечностей. Передний состоит из лопаток, ключицы, коракоида, общей грудины. Ребра недоразвиты, пояса держатся мышцами и не крепятся к позвоночнику.

В состав заднего элемента входят подвздошные и седалищные кости, лобковые хрящи, которое срастаются с крестцовыми позвонками. Грудной клетки у амфибий нет, лучевая и локтевая кости соединяются, как и голени. Мышцы у земноводных имеют форму пластов, они делятся на отдельные мускулы. Такое строение позволяет животным плавать, прыгать, ползать и ходить.

Пищеварительный тракт

Строение пищеварительной системы похоже на то, что имеют рыбы. Но есть и некоторые отличия. Передний конек языка прирос к нижней челюсти, задний остается свободным, что позволяет ловить добычу. Есть также слюнные железы, но в жидкости нет пищеварительных ферментов. Конические зубы позволяют разрывать пищу и удерживать ее.

После рта и глотки расположен пищевод, ведущий к желудку. В нем еда переваривается частично. Первый отдел — это двенадцатиперстная кишка, куда открывается проток для жидкости из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Переваривание пищи заканчивается в тонком кишечнике, из него питательные вещества поступают в кровь.

Остатки отправляются в толстый кишечник, а затем в клоаку. Она включает также элементы половой и выделительной системы. Отсюда переработанные продукты выходят из тела. Питаются взрослые амфибии насекомыми, головастики предпочитают растения и планктон.

Выделительная система состоит из почек, мочеточников и пузыря. Из первого органа жидкость поступает в каналы, затем по стенкам клоаки стекает в пузырь. Он сокращается, моча выходит наружу. Вода необходима для выделения мочевины, почечные канальцы всасывают ее для сохранения в воздушной среде.

Дыхательная система

Головастики отличаются наличием только одного кровеносного круга и небольшими жабрами. После стадии развития и превращения во взрослую особь появляются легкие, похожие на продолговатые мешки, у которых ячеистая структура тонких стенок. Дыхательная поверхность незначительная, поэтому воздух поступает и через кожные покровы.

Для вдоха и выдоха двигается дно полости рта. Воздух сначала проходит через ноздри, затем они закрываются, а потоки попадают в легкие. Выдох осуществляется через нос, ротовая полость при этом поднимается. Дополнительно сокращаются брюшные мышцы.

В крови и окружающей среде разная концентрация газов, это обуславливает их обмен в легких. Но органы недостаточно хорошо развиты. Если бы не было отверстий в коже, то амфибии просто задохнулись бы.

Кислород сначала растворяется в слизи, затем попадает в кровь. Полость носа у амфибий стала сквозной, а под водой они могут дышать только порами.

Кровеносные сосуды

Система кровообращения амфибий состоит из двух кругов. Маленький охватывает органы дыхания, большой проходит через все остальные. Сердце состоит из желудочка и двух предсердий. В правый отдел кожа и внутренние органы подают венозную кровь, в левый поступает артериальная от легких. К последнему ведет только один сосуд, который и называется легочным.

Оба предсердия сокращаются и толкают жидкость в общий желудочек, где она перемешивается. Затем она снабжает ткани, внутренние органы и головной мозг. По артериям из легких течет венозная жидкость, а голову питает практически чистая артериальная. Смесь попадает в туловище и выливается в аорту из сердечного желудочка.

На смешивании крови сказывается особое местонахождение сосудов: они выходят из сердечной камеры и заполняют самые близкие ткани. После этого жидкость дотекает до легочных артерий и кожи, где получает необходимое количество кислорода. Вторая порция идет к остальным органам тела, а третья течет к самым дальним сосудам и голове.

Нервная система

Нервная система и органы чувств амфибий практически не изменились за весь период эволюции. Но особенностью стал головной мозг: он увеличился и развился, теперь состоит из двух полушарий. А мозжечок стал меньше, так как земноводным не нужно поддерживать равновесие во время плавания.

У животных лучше развилось зрение: оно необходимо для ориентации в прозрачном воздухе. Хрусталики плоской формы позволяют им видеть дальше, чем речные обитатели. Глаза прикрывают веки и две перепонки. Одна из них не двигается, она закрывает слизистую оболочку сверху, а нижняя динамичная.

Звуковые колебания в кислороде распространяются не так сильно, как под водой. У амфибий, помимо внутреннего, появилось среднее ухо, состоящее из трубки с барабанной перепонкой. На теле оно выглядит как тонкая пленка и расположено за каждым глазом. Колебания воздуха попадают в среднее ухо с помощью слуховой косточки. Перепады давления ощущаются не так сильно благодаря соединению его с полостью рта.

Размножение животных

Половой зрелости амфибии достигают в три года после рождения, а оплодотворяется потомство наружным способом. Яйцеклетки зарождаются и развиваются в яичниках, затем они выходят в яйцеводы и покрываются там бесцветной слизью. Икра переходит в клоаку и затем появляется в окружающей среде.

Взрослые самцы вырабатывают семенную жидкость. Земноводные размножаются несколько дней. Мужская особь помещается на спине самки, занимается оплодотворением, поливает своей жидкостью икру, которую самка мечет 2−3 суток. Гроздья личинок лягушки крепят к водным растениям или откладывают на воду, где они плавают до созревания.

В жидкости икринки сильно набухают, нагреваются под солнечными лучами и быстро развиваются. За 10 дней личинки превращаются в головастиков. У них больше признаков рыб, чем амфибий. Наружные жабры позже превращаются во внутренние, вырастают задние и передние конечности. Хвост рассасывается, формируются кровеносные круги. Все размножение занимает несколько месяцев — от дня метания икры до превращения головастика в полноценную амфибию.

Многообразие земноводных

Хвостатые животные представлены амфибиями с длинным хвостом и короткими парами конечностей. У них маленькие глаза без век, а у некоторых в течение всей жизни сохраняются жабры. Представители безногих — это черви, обитающие в лесах тропиков. У них нет конечностей, а питаются они гниющими растениями. Отряд бесхвостых получил свое название из-за особенности тела: у таких земноводных есть лапы, но нет хвостов. Примеры таких амфибий — лягушки и жабы.

В список земноводных животных входит несколько интересных видов:

- тритоны;

- жабы;

- лягушки;

- саламандры;

- амбистомы;

- сирены;

- рыбозмеи;

- червяги.

Хвостатые тритоны могут жить в воде и на суше, у них развита регенерация, а выглядят они довольно мило. Лягушки живут в заболоченных местностях. Они небольшие — до 30 см в длину, покрыты слизью и всегда холодные. Тело жаб покрыто ядовитыми железами, поэтому они относятся к опасным животным. Выделяемая жидкость может вызывать раздражение и сыпь на коже. Обитают амфибии на суше возле водоемов.

У саламандр интересный внешний вид. Их характеристика: небольшое вытянутое тело, покрытое слизью, четыре конечности и тонкий хвост. Они похожи на ящериц, как и амбистомы. Это забавные амфибии; за все время существования класса их появилось более 33 видов. Земноводных часто содержат в качестве домашних животных, они поддаются тренировке и обучению, быстро привыкают к хозяину.

У сирен длинное змееподобное тело с двумя передними конечностями. Они живут в воде и вырастают до 70 см в длину.

Рыбозмеи — это безногие амфибии, которые обитают только на берегах и гибнут от попадания в водоем. Червяги похожи на обычных червяков, но они более крупные и хорошо развиты.

Небольшой класс земноводных представлен разнообразными интересными животными. У них осталось много общего с рыбами, но они развиваются и все еще продолжают эволюционировать. Некоторых амфибий можно содержать дома, они неприхотливы и ласковы.

Источник