Кифозировать позвоночник что такое

Кифоз – это распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое выражается в искривлении позвоночника в передне-заднем направлении. Чаще всего поражается грудной отдел. Патология может развиваться вследствие длительного нахождения в неправильной позе, снижения тонуса мышц спины, травм, различных болезней и т. д. Патологический кифоз проявляется сутулостью, горбатостью, опущением плеча вперед. Нередко болезнь проявляется болью в спине, а при защемлении нервных корешков – слабостью, онемением и т. д.

Лечить кифоз позвоночника легче на ранних стадиях, тогда применяются консервативные методики. Если длительное время игнорировать проблему, то повышается вероятность опасных осложнений: разрушение межпозвоночных дисков и позвонков, сжатие нервных корешков, нарушение функциональности сердца и легких. В тяжелых случаях проводится оперативное лечение кифоза.

Основные сведения о кифозе

Далеко не все люди понимают, что такое кифоз позвоночного столба. Это заболевание, при котором происходит деформация участка позвоночника в переднюю и заднюю стороны.

Справка. Физиологический кифоз грудного сегмента позвоночника – это нормальное явление, которое наблюдается у всех здоровых людей. Тогда угол искривления не превышает 30°.

Если угол деформации более 40°, то речь идет о патологическом кифозе. Тогда у больного верхний отдел позвоночника наклоняется вперед, живот слегка выпячивается, а позвонки на участке грудного отдела оттянуты назад.

В большинстве случаев деформации подвергается грудной отдел, но возможно искривление позвоночника в шейном и крестцовом сегментах.

Справка. Кифоз и сколиоз могут развиваться вместе. Тогда может происходить деформация позвоночного столба не только в передне-заднем, но и в боковом направлении.

Причины искривления позвоночника

Медики выделяют следующие причины развития кифоза:

- Нарушение осанки вследствие длительного сидения в неправильной позе.

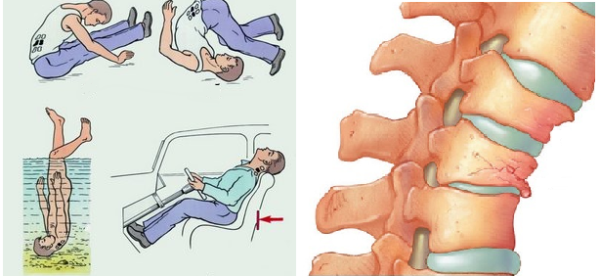

- Травмы позвоночного столба.

- Внутриутробное нарушение развития позвоночника, неблагоприятная наследственность.

- Дегенеративно-дистрофические изменения элементов позвоночника (например, остеохондроз).

- Неудачная операция на позвоночнике.

- Рахит, туберкулез, лордоз (искривление выпуклостью вперед), паралич мышц спины, детский церебральный паралич, нарушение питания позвонков, окружающих тканей, заболевание, вызванное поливирусом, анкилозирующий спондилит, онкологические образования.

- Остеопороз (снижение плотности костной ткани), компрессионные переломы позвонков.

- Возрастные изменения организма.

- Избыточный вес.

- Пассивный образ жизни, ослабление мускулатуры.

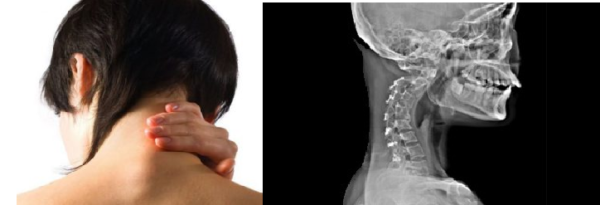

Часто позвоночник искривляется из-за длительного сидения в неправильной позе

Справка. Иногда кифоз возникает у детей после лучевой терапии.

Дети подвержены недугу из-за малоподвижного образа жизни, нерационального питания, дефицита полезных веществ в рационе (кальций, фосфор, витамин Д, белки и т. д.). Родители не следят за осанкой своих чад, а также их физическими нагрузками. Тогда нарушается физиологическое формирование позвоночной оси.

У взрослых патология часто развивается на фоне болезней позвоночника, которые сопровождаются разрушением тканей межпозвоночных дисков, окружающих тканей. При дефиците полезных веществ, нарушении тока крови и повышенной физической нагрузке усиливается выраженность искривления.

Справка. У детей подросткового возраста кифоз быстрее развивается, так как в пубертатном возрасте стремительнее развивается позвоночник.

Классификация кифоза

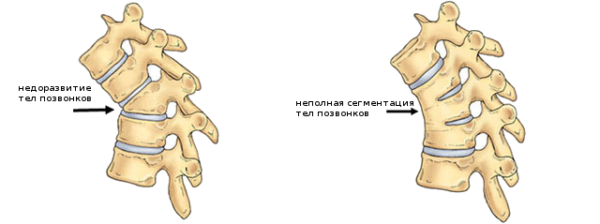

Патологический кифоз бывает врожденным и приобретенным. Первый развивается следствие внутриутробного нарушения развития позвонков. Как правило, строение позвоночника нарушается из-за незаращения отростков и дужек.

В зависимости от формы выделяют такие виды кифоза:

- Угловой – появляется угловатая выпуклость на спине, вершина которой направлена назад.

- Дугообразный – выпуклость выглядит как короткая или длинная дуга.

- Физиологический кифоз – это стадия развития позвоночника, при которой наклон не превышает 30°. Присутствует на грудном отделе у детей до 7 лет, а на пояснице – до подросткового возраста.

Виды кифотического искривления по происхождению:

- Врожденный. Как уже упоминалось, эта разновидность патологии обусловлена аномалиями развития позвоночника.

- Генотипический. Передается по наследству от близких родственников.

- Юношеский. Возникает у пациентов от 14 до 16 лет, чаще страдают мальчики. Поражается весь позвоночный столб вследствие сужения передней части тел позвонков, а также приобретения ими клиновидной формы.

- Старческий. Патология развивается на фоне разрушения тканей межпозвоночных дисков, самих позвонков, сильного снижения тонуса мышц. Старческий кифоз чаще диагностируют у женщин.

- Компрессионный. Возникает после перелома позвонка, который сопровождается сжатием. Это возможно во время ДТП, приземления на ноги после падения с высоты. После травмы высота передней части элементов позвоночника снижается, из-за чего уменьшается высота всего столба, появляется сутулость.

- Позиционный. Нарушается осанка, ослабляются мышцы вокруг спины, из-за чего происходит искривление. Эта форма недуга характерна для школьников.

- Рахитический. Развивается у детей, которые страдают от рахита, из-за недостатка витамина Д.

- Остеохондропатический. Позвоночник искривляется на фоне болезней, для которых характерны дегенеративные изменения позвонков, например, артрит. Эта форма патологии может развиваться из-за лишнего веса.

- Тотальный. Развивается при поражении всего позвоночного столба, одна из причин – болезнь Бехтерева (отложение кальция в связках, нарушение подвижности).

- Туберкулезный. Деформация происходит на фоне туберкулезного спондилита, при котором разрушаются и сжимаются позвонки.

- Паралитический. Патология развивается на фоне патологий ЦНС, паралича мышц спины.

- Постоперационный или посттравматический. Возникает, если после операции на позвоночнике пациент не соблюдает рекомендации врача или в результате травмы.

Читайте также:

Если учитывать индекс искривления позвоночника и его углов, то существует нормальный, выпрямленный, усиленный кифоз.

Степени кифотической деформации позвоночного столба:

- 1 степень – угол изгиба составляет до 35°.

- 2 степень – искривление от 35° до 59°.

- 3 степень – угол находится в пределах 60° – 75°.

- 4 степень – искривление более 75°.

Чтобы узнать больше информации о степенях кифоза, прочитайте эту статью.

По локализации от верха дуги выделяют:

- Шейногрудной кифоз – верхняя часть дуги находится между нижними шейными (С5 – С7) и верхними грудными позвонками (Th1 – Th2).

- Верхнергудной – вершина выпуклости на участке Th3 – Th6.

- Среднегрудной – вершина между Th7 – Th9.

- Нижнегрудной – выпуклость на участке Th10 – Th11.

- Груднопоясничный – верхняя часть дуги межу Th12 – L1.

- Крестцовый кифоз – локализация L2 – L5.

В зависимости от скорости увеличения искривления выделяют медленно и быстро прогрессирующий кифоз. В первом случае искривление усиливается менее 7° за год, а во втором – от 7° и более.

Симптоматика

Визуально болезнь проявляется нарушением осанки. Сначала появляется легкая сутулость во время сидения или движения. Чуть позже сутулость присутствует практически постоянно. Далее начинает развиваться горбатость.

При кифозе на спине человека начинает формироваться патологический изгиб

Плечи как будто наклоняются вперед и немного вниз, живот слегка выпячивается, грудь, наоборот, впалая, а верхняя часть корпуса сзади выпячена назад. Сбоку спина больного напоминает дугу.

При дальнейшем искривлении происходит сужение грудной клетки, снижается уровень диафрагмы, из-за чего нарушается функциональность легких.

Основные симптомы кифоза:

- Боль на пораженном участке (чаще на верхней части спины).

- Нарушение чувствительности конечностей (болезнь 2 – 3 степени).

- Ослабление рук.

Эти признаки свидетельствуют о защемлении нервных пучков сместившимися позвонками. На начальной стадии они отсутствуют.

Справка. На поздних стадиях кифоза у больного нарушается дыхание, функциональность сердца, сосудов, а также пищеварительных органов. Это происходит вследствие ограничения двигательной активности, а также смещения грудной клетки.

Основное проявление патологии со 2 стадии – это боль между лопатками и в спине. К раннему неврологическому признаку относят боль в груди, а к позднему – сильную боль, онемение верхних конечностей.

По тяжести неврологических симптомов выделяют такие степени кифоза:

- А – паралич.

- В – чувствительность присутствует, однако двигаться пациент не может.

- С – больной двигается, но с трудом.

- D – функциональная активность пациента сохранена.

- Е – неврологические нарушения отсутствуют.

Легче всего поддается лечению кифоз 1 степени, поэтому важно выявить болезнь как можно раньше.

Установление диагноза

При появлении симптомов патологии нужно обратиться к ортопеду. Сначала специалист собирает анамнез, проводит визуальный осмотр пациента. Он расспрашивает об имеющихся симптомах, вычисляет наличие или отсутствие неврологических расстройств. На этом этапе проводится пальпация всех отделов позвоночника. Врач определяет силу мышц, рефлексы сухожилий, чувствительность кожи. А с помощью специальных тестов оценивает неврологический статус. Также необходимо исследовать функциональность сердца, легких методом выслушивания (аускультация).

Чтобы выявить общее состояние больного, проводят клинические анализы крови, мочи, биохимические исследования и т. д.

Чтобы оценить состояние позвоночного столба и окружающих тканей, проводят следующие инструментальные исследования:

- Рентгенография в прямой и боковой проекции и разных позициях (стоя, лежа на спине, во время растягивания позвоночника). Это метод диагностики позволяет выявить поврежденные позвонки.

- Компьютерная томография с контрастным усилением позволяет выявить патологию костной, хрящевой ткани на ранних этапах.

- МРТ помогает определить минимальные патологические изменения костей, хрящевых прокладок, мышц, связок, сосудов. С ее помощью можно выявить точную локализацию патологии, степень повреждения межпозвонковых дисков и т. д.

- Компьютерно-ориентированная оптическая топография применяется для обследования спинной поверхности. Она помогает точно определить форму позвоночника, описать характер деформации в разных плоскостях.

Врач может дополнить диагностику УЗИ для оценки состояния межпозвоночных дисков и ангиографией.

Консервативное лечение

Пациентов, которые столкнулись с диагнозом «кифоз», интересует вопрос о том, можно ли вылечить патологию без хирургического вмешательства. Как утверждают врачи, чаще всего болезнь лечат консервативными методами:

- Мануальный массаж.

- Лечебная физкультура.

- Применение ортопедических приспособлений.

- Физиотерапевтические процедуры.

- Прием медикаментов.

- Санаторно-курортная терапия.

Массаж поможет исправить незначительное искривление позвоночника

Для исправления незначительного искривления позвоночника на ранней стадии применяют медицинский массаж. Он помогает корректировать осанку, повысить тонус мышц вокруг позвоночника, вправить смещенные позвонки и их диски. Кроме того, после процедур восстанавливается нормальное кровообращение, улучшается трофика (питание) позвонков. После нескольких сеансов мануальный терапевт может выровнять позвоночный столб, а пациенту нужно соблюдать все рекомендации специалиста, чтобы избежать повторного смещения и искривления. После курса лечения нужно следить за осанкой, выполнять лечебную гимнастику и т. д.

В видео можно увидеть, как проводится массаж при кифозе.

Осторожно. Важно найти квалифицированного специалиста, который проведет лечение правильно. В противном случае состояние больного только усугубится.

В домашних условиях терапию дополняют лечебной гимнастикой, которая помогает укрепить мускулатуру спины, корректировать осанку, нормализовать ток крови. Для этого пациент должен выполнять специальные упражнения. Для составления комплекса обратитесь к врачу.

Кроме лечебных упражнений терапию кифоза дома можно дополнить плаванием и аквааэробикой.

Исправить кифоз помогут специальные ортопедические приспособления, которые корректируют осанку. Корсет ослабляет боль, помогает снизить нагрузку на позвоночный столб, поддержать его в физиологически правильном положении, ускорить выздоровление. Но пациентам следует помнить, что носить его постоянно не стоит, это связано с тем, что во время его применения мускулатура расслабляется и не может поддерживать позвоночник самостоятельно.

Лечить кифоз помогут физиотерапевтические процедуры. С их помощью снижается болевой синдром, укрепляются мышцы кора (мускулы живота, боков, спины), улучшается подвижность позвоночника, ускоряется движение крови, лимфы по сосудам.

Эффективные физиотерапевтические методы, которые применяют при кифозе:

- Магнитотерапия.

- Лечение ультразвуком.

- Электрофорез с применением лекарственных растворов.

- Электромиостимуляция (электрическая стимуляция мышц и нервов).

- Лечение теплом, применяется парафин, соль, песок, бишофит, водные или электрические грелки и т. д.

- Гидротерапия (гидромассаж, обливание, обтирание).

- Грязелечение.

Решение о выборе процедуры принимает врач на основе диагностики.

Терапия дополняется медикаментами, которые помогают купировать болезненные ощущения, нормализовать метаболические процессы в позвоночнике, укрепить костную, хрящевую, мышечную ткань.

При кифозе могут применять следующие лекарственные средства:

- НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). Чтобы устранить боль, используют Диклофенак, Ибупрофен, Кетанов, Доларен и т. д.

- Если существует риск желудочно-кишечных кровоизлияний, то вместе с НПВС больному назначают ингибиторы протонного насоса, например, Омепразол.

- При легкой болезненности назначают витаминные препараты на основе элементов группы В.

- Купировать сильную боль помогут инъекции Новокаина, Мелоксикама, Мильгаммы.

- Чтобы укрепить костную ткань, используют лекарственные средства на основе кальция и витамина Д, например, Алостин, Миакальцик.

Осторожно. При нарушении функциональности сердечно-сосудистой системы НПВС рекомендуется заменить Парацетамолом.

Хирургическое лечение

Вылечить кифоз с тяжелым течением поможет хирургическое вмешательство.

Необходимость в операции возникает в следующих случаях:

- Болевой синдром сильный, его невозможно купировать медикаментами и другими консервативными методами.

- Присутствуют осложнения, больной потерял трудоспособность.

- Патология быстро развивается.

- Пациенту неприятно жить с таким косметическим дефектом (большой горб).

Решение о проведении операции принимают только после тщательной диагностики.

Во время хирургического вмешательства врач выравнивает искривленную дугу позвоночника до максимально естественных изгибов. Для этого проводится установка специальных пластин из металла (титан и другие сплавы), исправляющих деформацию. Во время процедуры в позвонки имплантируются крючки, в которые потом вставляют стержни, они позволяют задать позвоночному столбу правильные изгибы. Организм не отторгает эти конструкции, поэтому они могут находиться в теле длительное время. После восстановления нормальных изгибов проводится повторная операция по их извлечению. Эта сложная процедура называется металлоостеосинтез.

Профилактические меры

Как известно, предупредить заболевание намного проще, чем лечить, особенно если речь идет о запущенных стадиях болезни.

Профилактика кифотического искривления заключается в следующем:

- Приучите себя и детей держать правильную осанку.

- Спите на ортопедическом матрасе или умеренно твердой ровной поверхности.

- Ежедневно выполняйте простую зарядку для спины и других мышечных групп.

- Если на работе вы вынуждены практически целый день сидеть, то купите себе кресло с ортопедической спинкой.

- Следите, чтобы высота стола и стула соответствовала росту (вашему или ребенка).

- Заставляйте себя 1 раз в час вставать и выполнять простые упражнения.

- Контролируйте вес, питайтесь правильно.

- Вовремя лечите заболевания, которые могут поразить позвоночник.

Кроме того, рекомендуется периодически обследовать позвоночник, чтобы выявить дегенеративно-дистрофические изменения на ранней стадии, особенно это касается пациентов с наследственной предрасположенность к кифозу.

Самое важное

Патологическим кифоз считается, если угол искривления превышает 40°. Чаще всего недуг возникает вследствие длительного нахождения в неправильной позе (сидячая работа), травм, заболеваний, которые сопровождаются дегенеративно-дистрофическими изменениями позвонков. При появлении первых симптомов болезни (сутулость, дискомфорт в спине), следует обратиться к ортопеду. Врачи советуют начинать лечение на ранних стадиях недуга, тогда проблему легко исправить с помощью ЛФК, физиотерапии, массажа. В запущенных случаях, когда боль уже выражена, нарушается чувствительность конечностей, исправить ситуацию намного сложнее. Тогда проводится операция по восстановлению естественных изгибов позвоночника. Чтобы избежать кифоза и связанных с ним осложнений, нужно следить за осанкой, спать на ортопедическом матрасе, ежедневно выполнять зарядку, контролировать вес и проводить другие профилактические мероприятия.

Источник

Обычно патологический кифоз развивается в грудной зоне, но в редких случаях это заболевание поражает и шейный отдел. В результате изменений, вызванных поражением позвонков, шея приобретает дугообразную форму, обращенную выпуклостью назад. Это не только негативно сказывается на внешнем виде человека, но и грозит серьезными осложнениями со здоровьем. Итак, чем опасен кифоз шейного отдела позвоночника, и как его лечить?

Кифоз шейного отдела позвоночника

Что такое шейный кифоз

В норме позвоночник имеет небольшие изгибы, благодаря которым обеспечивается амортизация во время движения и происходит равномерное распределение нагрузки. В шейном отделе изгиб обращен выпуклостью вперед, и называется он лордозом. Такой же лордоз, только с чуть большим углом наклона, имеется в области поясницы. Под воздействием определенных причин в позвонках начинаются патологические изменения: их передняя часть сплющивается, а задняя, наоборот, разрастается сверх нормы. Даже если поражается всего 2-3 позвонка, меняется форма всего шейного отдела.

Пораженные позвонки приобретают клиновидную форму, продольная связка утолщается

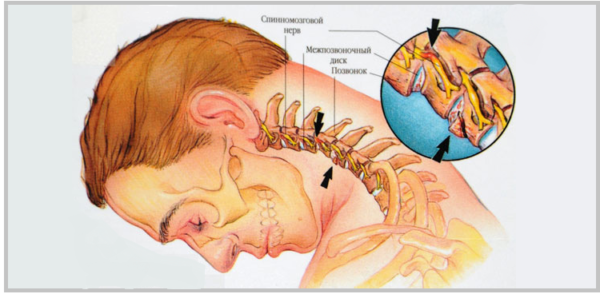

Чем грозит такое состояние? Прежде всего, страдают межпозвоночные диски. Неравномерная нагрузка приводит к нарушению структуры дисков, разрушению фиброзного кольца и образованию грыж. В свою очередь, грыжи сдавливают проходящие в позвоночнике нервные окончания и кровеносные сосуды, что вызывает болевой синдром, кислородное голодание тканей и нарушение обменных процессов. От этого страдает не только позвоночник, но и головной мозг, возникают проблемы с давлением и дыхательной системой, ухудшается слух и зрение.

Прогрессирование кифоза грозит защемлением нервных окончаний и развитием других осложнений

Причины шейного кифоза

Шейный кифоз делится на два типа – врожденный и приобретенный. Первый тип, который встречается очень редко, обычно развивается из-за дефектов формирования позвонков во внутриутробный период. Это может быть неправильное соединение двух верхних позвонков с затылочной костью или отсутствие сращения между дужками позвонков.

Причиной врожденного кифоза являются различные аномалии развития позвонков

Второй тип встречается чаще и причин его появления гораздо больше. К таким причинам относятся:

- состояния, сопровождающиеся спазмами и параличом околопозвоночных мышц;

- болезни позвоночника дегенеративного характера;

- инфекционные поражения межпозвоночных дисков и тел позвонков;

- возрастные изменения, изношенность позвонков;

- опухоли в позвоночнике;

- перенесенный в младенчестве рахит;

- нарушение обменных процессов в тканях;

- травмы шейного отдела, в том числе и постоперационные;

- наследственная предрасположенность.

Причиной кифоза может стать травма шейного отдела, сопровождающаяся компрессионным переломом позвонка

Важно! В детском возрасте спровоцировать искривление позвонков может неправильно организованное место для занятий, из-за чего ребенку приходится длительное время сидеть с наклоненной вперед головой, а также нарушение осанки.

Симптомы заболевания

В отличие от грудного, шейный кифоз специфических симптомов не имеет, и пока искривление не станет выраженным, определить патологию будет довольно сложно. Проявления болезни носят общий характер, так что для выяснения причины недуга требуется дифференциальная диагностика.

В перечень распространенных симптомов входят:

- ограничение подвижности шеи;

- тянущие и простреливающие боли в шее, затылке, отдающие в теменную область;

При кифозе часто возникают тянущие боли в шее

- хруст при поворотах головы;

- перепады давления;

- нарушение чувствительности кожи лица и шеи;

- ухудшение слуха, зрения;

- частые мигрени, головокружения;

Больные кифозом страдают от сильных мигреней и головокружения

- быстрая утомляемость.

При выходе грыжи в позвоночный канал и сдавливании спинного мозга наблюдается усиление указанных признаков, возможны обмороки, чувство онемения в конечностях, проблемы с дыхательной системой и сердечной деятельностью. В тяжелых случаях развивается периферический или центральный паралич, в зависимости от того, как сильно поражен спинной мозг.

Диагностика и лечение

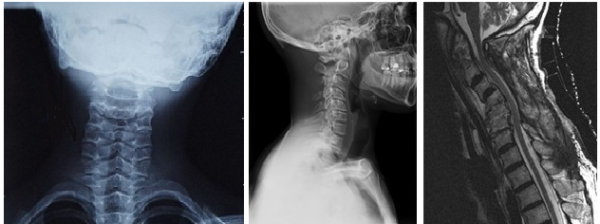

Методы диагностики при шейном кифозе стандартные: после первичного осмотра и сбора анамнеза доктор назначается рентгенологическое исследование, в ходе которого делают снимки шейного отдела в разных проекциях. Более точный анализ дает магнитно-резонансная томография или КТ, поэтому их назначают в сложных случаях и на самых ранних этапах заболевания, когда структурные изменения на рентгеновских снимках просматриваются нечетко.

Диагностику шейного кифоза проводят с помощью рентгенографии, КТ или МРТ

Лечат шейный кифоз преимущественно консервативными методами, и только если такая терапия оказывается безрезультатной, больному показана операция.

Важно! Легче всего устранить искривление у детей и подростков, так как кости у них продолжают расти и без особых трудностей поддаются коррекции. У взрослых деформации исправить сложнее, поэтому в большинстве случаев лечение направлено на устранение симптомов и повышение качества жизни больного, а вот восстановить нормальное положение позвоночника удается далеко не всегда.

Лекарственная терапия

С помощью медикаментов вылечить кифоз нельзя, но они необходимы для купирования боли, снятия отеков и воспаления при компрессии нервов. Если боли умеренные, используют обезболивающие средства из группы НПВС в виде мазей, кремов, пластырей.

Таблица. Популярные обезболивающие мази

| Название | Описание препарата |

|---|---|

«Траумель C» | Препарат многокомпонентный, относится к гомеопатическим средствам. Применяется при воспалениях и отеках в тканях, помогает снять боль, способствует регенерации пораженных участков. При острых болевых приступах малоэффективен. |

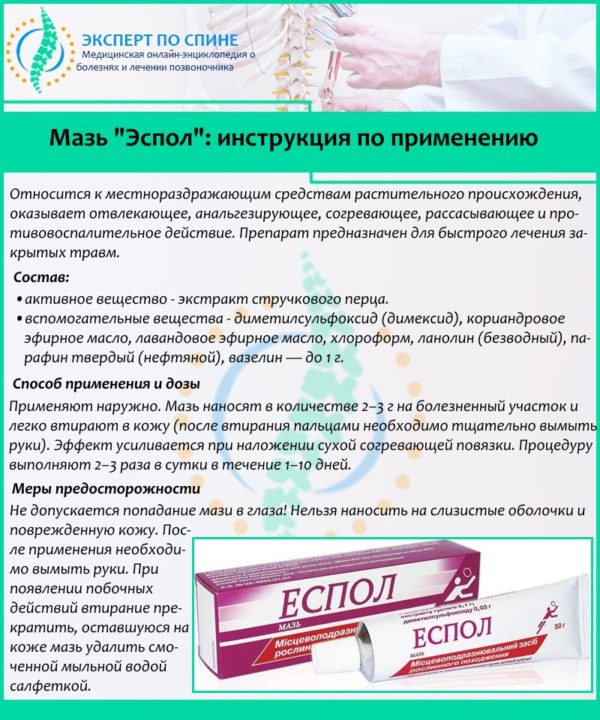

«Эспол» | Мазь содержит капсаицин – вещество, которое оказывает раздражающее и согревающее действие. Препарат способствует быстрому улучшению кровотока, помогает устранить боли при защемлении корешков, снимает отеки. |

«Випросал В» | В составе мази присутствует змеиный яд. Препарат оказывает раздражающее, сосудорасширяющее и анальгезирующее действие, способствует улучшению трофики тканей. |

«Нурофен» | Выпускается в виде геля, относится к группе НПВС. Эффективно устраняет болевой синдром, отеки, снимает воспаление мягких тканей. |

«Диклоран» | Активный компонент – диклофенак. Препарат из группы НПВС, эффективен при болях любой интенсивности. Хорошо снимает воспаления и отеки, оказывает длительное действие. |

«Долобене» | Препарат комбинированный, обладающий противоотечными, анальгезирующими и регенерирующими свойствами. Очень эффективен при острых болях, вызванных защемлением нервов. |

Перед применением мази следует внимательно ознакомиться с инструкцией, изучить противопоказания к препарату. Неправильное использование может привести к негативным последствиям и ухудшить состояние.

Мазь «Эспол»: инструкция по применению

Если вы хотите более подробно узнать, какие бывают виды обезболивающих мазей для спины, а также рассмотреть их состав и применение вы можете прочитать статью об этом на нашем портале.

При сильном болевом синдроме наружные средства необходимо сочетать с таблетками и уколами, иначе эффект будет недостаточным. Обычно назначают анальгетики и обезболивающие из группы НПВС, сосудорасширяющие препараты, миорелаксанты. Точную дозировку и длительность приема определит лечащий врач, от пациента же требуется строгое соблюдение врачебных назначений.

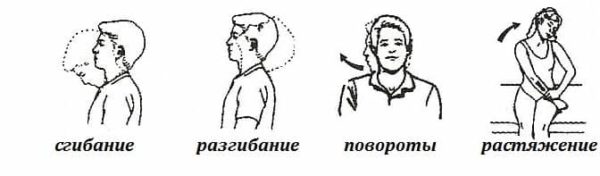

ЛФК

Чтобы выпрямить шейный отдел, необходимо хорошо разработать и укрепить мышцы шеи. Лучше всего этому способствуют специальные упражнения, выполнение которых под силу любому. Так как при кифозе уязвимость позвонков и мягких тканей увеличивается, необходимо полностью исключить резкие движения, наклоны, интенсивные повороты головой. Двигать шеей нужно очень плавно, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям.

Движения должны быть плавными, чтобы исключить травмы шейных мышц

Для достижения терапевтического эффекта заниматься следует ежедневно по 15-20 минут на протяжении 2 или 3 месяцев. В дальнейшем частоту занятий можно уменьшить до двух раз в неделю, если наблюдается положительная динамика.

Видео – Упражнения при шейном кифозе

У лечебной физкультуры есть свои противопоказания:

- обострение патологии, наличие сильной боли в шее;

- высокая температура;

- резкие скачки артериального давления;

- наличие в позвоночнике онкологических образований.

Совет. Не стоит заниматься при плохом самочувствии, головокружении, тошноте, носовых кровотечениях. Главное условие – после упражнений должна ощущаться легкая приятная усталость, а не боль или дискомфорт. Нельзя резко увеличивать количество повторов или длительность занятий, так как внезапная нагрузка на ослабленные мышцы принесет только вред.

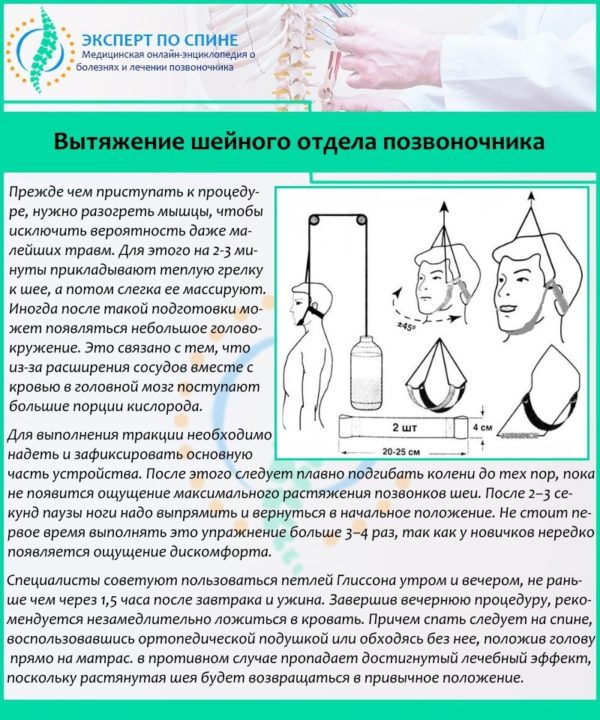

Тракция (вытяжение)

При легкой степени деформации больному могут назначать вытяжение позвоночника. Для шейного отдела применяется специальное приспособление – петля Глиссона, представляющая собой систему ремней с застежками. Этот простой в использовании тренажер способствует увеличению межпозвонкового пространства, благодаря чему высвобождаются зажатые корешки и сосуды, налаживается кровообращение, улучшается питание дисков.

Вытяжение шейного отдела позвоночника

Важно! Тракция обязательно должна сочетаться с ношением ортопедического воротника, массажем и лечебной физкультурой, поскольку при такой нагрузке резко повышается риск травмирования мышц. Кроме того, процедура имеет много противопоказаний, и без назначения врача ее применять нельзя. Если деформации значительны, вытяжение будет малоэффективным, и в этом случае лучше подобрать другие методики лечения.

Ортезирование

Для выпрямления патологического изгиба шеи часто назначается ношение ортопедического воротника, или воротника Шанца. Эти приспособления бывают различной формы, высоты и степени жесткости, но все они действуют по одному принципу: снимают нагрузку с пораженных позвонков и фиксируют шею в правильном положении. Самостоятельно подбирать воротник нельзя, поскольку нужно учитывать степень деформации, возможные осложнение и наличие противопоказаний. Также нельзя носить воротник постоянно, поскольку это приводит к атрофии мышц. Чтобы достичь ощутимых результатов, ношение фиксатора необходимо сочетать с лечебными упражнениями и массажем.

Ортопедическая шина-воротник позволяет зафиксировать шею в правильном положении

Если вы хотите более подробно узнать, какие виды бандажей существуют и правила использования бандажа на шейный отдел позвоночника, вы можете прочитать статью об этом на нашем портале.

Массаж

Массаж шеи является важной частью лечебной терапии. С помощью мягкого воздействия на поверхностные и глубокие ткани удается снять болезненные спазмы, улучшить кровообращение, нормализовать мышечный тонус. При кифозах 1-2 степени массаж можно выполнять самостоятельно в домашних условиях после консультации с профессиональным массажистом. Главное – избегать слишком интенсивного воздействия, чтобы случайно не травмировать пораженный участок.

Лечебный массаж при шейном кифозе способствует ускорению регенеративных процессов и сокращает длительность терапии

Физиотерапия

Физиотерапевтические процедуры всегда применяются в комплексе с остальными методиками, иначе эффект от них будет незначительным. Физиотерапия выполняет сразу несколько задач:

- снимает болезненные спазмы;

- восстанавливает подвижность позвонков;

- улучшает циркуляцию лимфы и крови;

- нормализует обменные процессы.

Лечение ультразвуком

К основным процедурам относятся электро- и магнитотерапия, ультразвуковое лечение, согревающие аппликации. Назначаются они курсами по 8-10 сеансов, с обязательными перерывами между курсами до п