Кифоз позвоночника степени рентген

Слово «кифоз» с греческого переводится как «согнутый».

Слово «кифоз» с греческого переводится как «согнутый».

Не трудно догадаться, что когда мы слышим это понятие применительно к нашему позвоночнику, то оно сигнализирует о наличии искривления позвоночного столба.

Подобное искривление может быть физиологическим (т.е. абсолютно нормальным, у всех людей есть небольшая деформация позвоночника) и патологическим (т.е. не нормальная, превышающая показатели нормы). Нормой считается изгиб от 12 до 24 градусов.

Если проводить осмотр нормальной спины, то практически невозможно заметить какую-то выгнутость. Если же проводить осмотр спины при кифозе, то можно заметить горб, который образовался в связи с патологическими деформациями.

Следовательно в данной ситуации угол кифоза будет больше 24 градусов. Но как определять угол искривления, если у вас на руках имеется рентгенограмма? В медицине для этого существует несколько методов.

Какие физиологические кифозы позвоночник имеет и что это такое?

Такой замечательный процесс, как эволюция, затронул всех нас (хотя порой кажется по-другому, но поверьте – всех). Постепенно человек приспосабливался к той среде, в которой он жил, при чем приспосабливался не только с точки зрения интеллектуального и эмоционального развития, но физического.

Наш скелет тоже эволюционировал, изменялся, чтобы облегчить нам нашу жизнь в привычной среде обитания. Одним из эволюционно обусловленных изменений можно считать физиологический кифоз.

Физиологический (или естественный) кифоз – это результат нормального развития скелета человека. Обычно физиологический кифоз развивается уже в возрасте 7-8 лет. Естественный кифоз – это необходимость, особая форма позвоночника с наклоном до 24-30 градусов (о пределах нормы еще пока спорят).

По сути такая деформация выполняет функцию амортизатора при тех или иных движениях корпуса. Также одной из функций изгиба является защита от излишних нагрузок на позвоночный столб (и скелет в целом).

Физиологический кифоз также имеет несколько подвидов, зависящих от локализации деформации. Различают:

- грудной физиологический кифоз;

- крестцовый физиологический кифоз.

Стоит учитывать также, что физиологический кифоз может перейти в стадию усиления (т.е. изгиб может легко преодолеть отметку в 30 градусов). Усиленный физиологический кифоз уже считается патологией и рассматривается как заболевание, с которым следует бороться. Факторов, которые могут привести к усилению, множество.

Среди них встречаются наследственные факторы, плохое питание, травмы спины, неправильная осанка, недостаток нагрузки на мышцы спины и груди (либо ее избыток). Опираясь на все вышесказанное, призываем внимательно следить за своим здоровьем и не допускать перехода к патологическому состоянию.

Когда диагностируют патологический кифоз?

Патологический кифоз может быть выявлен достаточно рано, когда угол деформации ещё не настолько сильно превышает норму. Выявить его может врач на обычном профилактическом осмотре. Для подтверждения диагноза обычно проводят рентгенодиагностику.

Однако чаще всего пациенты сами обращаются к специалисту, поскольку у них проявляются характерные симптомы в виде дискомфорта и болей в груди, повышенной усталости, нехватке воздуха на вдохе и т.д.

Несмотря на то, что кифоз на ранних стадиях довольно легко поддается лечению, стоит обратиться к специалисту за помощью. Он поставит вам диагноз и назначит лечение (если потребуется). Самостоятельно исправлять ситуацию не стоит, поскольку вы можете усугубить положение или ошибиться с диагнозом.

Видео: “Как определить сутулость?”

С помощью чего диагностируют кифоз?

Небольшое обследование можно провести и дома. Прижмитесь спиной к любой ровной вертикальной поверхности (к стене или к стенке шкафа) и постарайтесь упереться в нее затылком. Если у вас имеется кифозная деформация, то вам будет сложно дотянуться затылком до опоры.

Если у вас нет возможности проделать такой тест, можно попробовать другой: встаньте прямо и нагнитесь вперед. При чем нужно нагнуться так, чтобы между вашим туловищем и ногами образовался прямой угол. Из такого положения постарайтесь коснуться руками пола.

Такой эксперимент поможет вам выявить три варианта развития патологии:

- Если в таком положении наблюдается сильный изгиб позвоночника в средней части спины, то это может говорить о дугообразном развитии деформации;

- Если видно, что тело ровное от основания шеи и до средней части спины (отсутствуют какие-либо выпуклости), то это физиологический кифоз (т.е. все в норме);

- Если наблюдается сильный изгиб в области шеи, то это угловая деформация и у вас уже начинает формироваться горб.

Подобный осмотр проведет врач в хоте обследования. Помимо этого, специалист выявит проблемы неврологического характера (это важно, поскольку играет важную роль в изменении чувствительности). Также врач выслушает ваши жалобы, проведет исследование дыхательных функций. После беседы и общего осмотра, он направит вас на лабораторно-инструментально обследование.

Лабораторное обследование включает в себя:

- компьютерную томографию (рентгенодиагностику) – поможет выявить патологию в костных структурах, а также увидеть и измерить угол деформации;

- МРТ (ядерный магнитный резонанс) – поможет получить данные о физико-химических процессах, которые происходят в нервных корешках, а также данные о любых структурных или патологических изменениях в строении позвоночного столба.

Только после получения результатов обследования, врач назначит вам курс терапевтических мероприятий, которые помогут исправить деформацию и вернуть вам здоровый позвоночник.

Видео: “Рентгенография искривления позвоночника”

Методы измерения угла кифоза

Современная медицина знает несколько способов измерения угла деформации при кифозе. Каждый из методов обладает своими преимуществами и недостатками, но это не умаляет их эффективности в некоторых клинических случаях.

Метод Кобба

Основная методика, применяемая для измерения уровня искривления позвоночника, это методика Кобба. Угол патологии определяют по рентгеновскому снимку.

Измерение угла деформации проводятся следующим образом: проводятся прямые линии параллельно суставным поверхностям нейтральных позвонков выше и ниже основной искривленной дуги. Затем к этим двум параллельным линиям восстанавливают перпендикуляры. Эти перпендикуляры будут образовывать угол, который как раз и равен углу деформации.

Помимо этого вычисляется индекс стабильности. Он вычисляется из отношения угла искривления (уже вычисленному по рентгеновскому снимку, сделанному в положении пациента лёжа) к углу искривления в положении стоя.

Формула будет выглядеть следующим образом: ИС=180-а/180-а. Если индекс стабильности близок к нулевой отметке, то пациента можно обрадовать: деформация исправима при должном терапевтическом подходе. Если индекс низкий (0,3), то это может говорить о высокой подвижности позвоночника и, соответственно, о прогрессии деформации. Если индекс близок к 1,0, то искривление достаточно фиксировано.

Метод Фергюсона

Метод Фергюсона также довольно часто используется для определения угла деформации позвоночника при сколиотической и кифозной патологиях.

Измерение происходит следующим образом: на рентгеновском снимке находят самый выступающий позвонок, который, собственно, и является своеобразной вершиной у кифозной (или сколиотической) дуги. В центре позвонка ставят точку. Затем находят те позвонки, которые меньше всего выступают в бок и являются основными в формировании основы кифозной (или сколиотической дуги).

Центры этих позвонков также отмечают точками. В итоге на снимке должно получиться три точки: первая и вторая основы дуги, и вершина дуги. После этого через центры первой и второй точки проводится прямая линия, а также через центры второй и третьей точек. Получившийся угол и будет углом деформации. Минус в том, что данная методика не позволяет измерять патологии, которые имеют угол деформации больше 50 градусов.

Метод Чаклина

Многие специалисты утверждают, что никакого метода Чаклина не существует (как отдельного понятия). Якобы Чаклин просто несколько усовершенствовал метод Кобба для определения угла искривления позвоночника. Основа остается той же. Чаклин же добавил степенное разграничение для сколиотической патологии, которым сейчас пользуются отечественные ортопеды.

Метод Абальмасовой

Абальмасова предложила измерять угол искривления по сумме углов, которые образованы клиновидными телами самих позвонков и межпозвонковыми щелями. Этим методом пользуются редко и только в качестве вспомогательного инструмента. Ведущими методами для определения угла деформации позвоночника остаются метод Кобба и метод Фергюсона.

Заключение

Если вы столкнулись с такой проблемой, как кифоз, вам будет полезно узнать несколько важных деталей, касающихся диагностики и степени развития деформации позвоночника при этом заболевании.

Главное помните: на ранних стадиях кифоз довольно легко поддается лечению, но нужно обязательно обратиться к специалисту, который подробно изучит вашу клиническую картину.

Кифоз в наши дни имеет несколько особенностей при диагностике:

- Современная медицина знает несколько способов измерения угла деформации при кифозе. При этом основой для этого множества остаются два метода: метод Кобба и метод Фергюсона. Остальные методы либо опираются на эти два, либо дополняют их;

- Кифоз имеет несколько разновидностей. Он бывает физиологический и патологический. Физиологический кифоз – это нормальное эволюционное изменение в позвоночнике и скелете, поэтому он имеется у всех нас в той или иной степени. Если же угол деформации превышает 30 градусов, то целесообразно говорить о патологическом кифозе, который следует лечить;

- Обычно наличие кифоза выявляется самим пациентом: у него есть заметные изменения в осанке, он чувствует боли и дискомфорт в грудной клетке, ему тяжело дышать. Однако для выявления полной картины следует обратиться к специалисту и провести ряд диагностических мероприятий, в числе которых обязательным является рентгенодиагностика;

- Именно по рентгеновскому снимку врач сможет определить угол деформации позвоночника в вашем случае, а также спрогнозировать дальнейшее развитие болезни. Для этого существуют специальные формулы, позволяющие вычислить индекс стабильности. Индекс стабильности покажет насколько устойчив позвоночник к дальнейшей деформации и насколько успешной будет терапия в вашем конкретном случае.

Комментарии для сайта Cackle

Источник

Лучевая диагностика кифоза позвоночника

а) Определения:

• Усиление грудного кифоза ± сглаживание нормального лордоза шейного, поясничного отделов позвоночника:

о Искривление позвоночника на фоне аномалий развития позвонков, дегенеративного поражения межпозвонковых дисков или идиопатических причин

б) Визуализация:

1. Общие характеристики кифоза:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Усиление кифоза грудного отдела позвоночника на рентгенограмме в боковой проекции

о Аномалии позвонков у пациента со сколиотической или кифотической деформацией

• Локализация:

о Наиболее часто-грудной отдел позвоночника, однако может формироваться на любом уровне

2. Рентгенологические данные при кифозе:

• Усиление грудного кифоза ± сглаживание нормального лордоза шейного, поясничного отделов позвоночника

3. КТ при кифозе:

• По сравнению с рентгенограммами позволяет более детально оценить анатомию измененных позвонков

• Фронтальные и сагиттальные реконструкции являются обязательными:

о Помогают подтвердить наличие патологического искривления позвоночника и лучше визуализировать костные аномалии у пациентов с остеопенией

о 3D-реконструкции полезны для предоперационного планирования

4. МРТ:

• Находки аналогичны таковым при КТ, затем лишь исключением, что МРТ лучше позволяет оценить состояние спинного мозга и мягких тканей

5. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о В ходе предоперационного планирования у взрослых предпочтительно использование КТ ввиду высокого ее пространственного разрешения

о Многоплоскостная МРТ является наилучшим методом исследования детского позвоночника

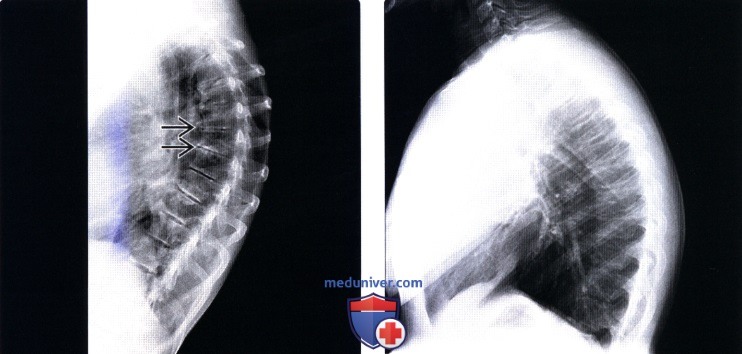

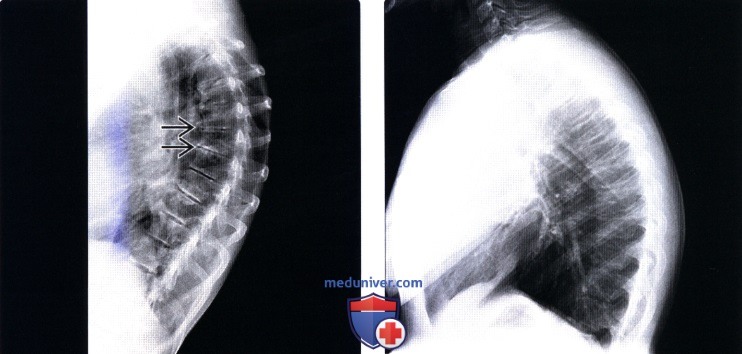

(Слева) Рентгенограмма в боковой проекции: равномерная кифотическая деформация грудного отдела позвоночника на фоне преждевременного дегенеративного поражения межпозвонковых дисков в верхнегрудном отделе.

(Справа) На рентгенограмме в боковой проекции (идиопатический сколиоз) определяется диффузная кифотическая деформация верхнегрудного отдела позвоночника с формированием «круглой спины». Какой-либо очевидной причины этой деформации (например, болезни Шейерманна, признаков ранее перенесенной травмы, врожденной аномалии или инфекции) не видно.

в) Дифференциальная диагностика кифоза:

1. Болезнь Шейерманна:

• Клиновидная деформация тел трех и более позвонков, волнообразная деформация замыкательных пластинок

• У 15% пациентов наряду с кифотической имеет место и сколиотическая деформация

2. Идиопатический сколиоз:

• Отсутствуют аномалии развития позвонков

3. Кифоз и сколиоз как часть синдромальных ассоциаций:

• Нейрофиброматоз 1 типа

• Синдром Марфана

• Несовершенный остеогенез

• Диастрофический нанизм

• Синдром Элерса-Данло

4. Травматический кифоз:

• Короткосегментарный кифоз, деформация тела позвонка

5. Остеомиелит, гранулематоз:

• Паравертебральный холодный абсцесс, деструкция замыкательных пластинок

• Кифотическая деформация может быть очень выраженной (горб)

г) Патология. Общие характеристики кифоза:

• Генетика:

о Иногда может сочетаться с хромосомными аномалиями

• Сочетанные аномалии:

о Аномалии спинного мозга:

– Сирингогидромиелия

– Диастематомиелия

– Фиксированный спинной мозг

о Синдром каудальной регрессии

о Часть VACTERL-ассоциации

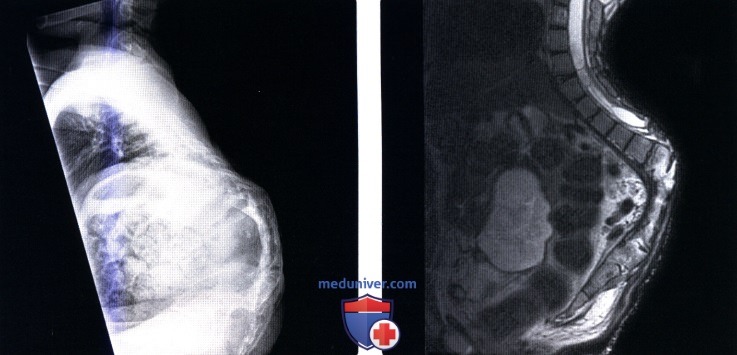

(Слева) Рентгенограмма в боковой проекции (реконструкция высокого миеломенингоцеле, врожденная аномалия сегментации с кифотической деформацией): случай тяжелой фокальной кифотической деформации пояснично-крестцового отдела позвоночника. Также здесь видны признаки задней дизрафии позвоночника и нарушения сегментации поясничных и крестцовых позвонков.

(Справа) На Т2-ВИ (этот же пациент) отмечается усиление сигнала дистального конца спинного мозга на уровне грудопоясничного перехода в зоне ранее выполненной реконструкции миеломенингоцеле. Обратите внимание на множественные врожденные аномалии развития позвонков.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина кифоза:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки

о Видимая невооруженным глазом деформация позвоночника

• Внешний вид пациента:

о Может быть изолированной аномалией или частью синдромальной ассоциации(VACTERL)

2. Демография:

• Возраст:

о Врожденная кифотическая деформация присутствует уже при рождении, однако клинически манифестировать может только в старшем детском или подростковом возрасте

о Приобретенная кифотическая деформация развивается в подростковом и взрослом возрасте

• Пол:

о М = Ж

• Эпидемиология:

о Спорадические относительно нечастые случаи

3. Течение заболевания и прогноз:

• Врожденный кифоз:

о В отсутствие лечение деформация имеет тенденцию к прогрессированию, показан спондилодез уже в детском возрасте

• Дегенеративный кифоз также часто прогрессирует

• Часто прогрессирует деформация позвоночника и при болезни Шейерманна

4. Лечение кифоза:

• Ортезирование имеет лишь ограниченное применение

• Спондилодез при врожденных формах деформации для предотвращения развития неврологических осложнений

д) Диагностическая памятка. Советы по интерпретации изображений:

• Рентгенограммы в боковой проекции обычно позволяют провести достаточно адекватную количественную оценку деформации:

о Пациентам с остеопенией может быть показана КТ

• Лучевое исследование позвоночника целиком для исключения другой патологии позвоночника и спинного мозга, мальформации Киари 1 (особенно у детей).

е) Список использованной литературы:

1. Ansari SF et al: Dorsal midline hemivertebra at the lumbosacral junction: report of 2 cases. J Neurosurg Spine. 22(1):84-9, 2015

2. Cho W et al: The prevalence of abnormal preoperative neurological examination in Scheuermann kyphosis: correlation with X-ray, magnetic resonance imaging, and surgical outcome. Spine (Phila Pa 1976). 39(21): 1771 —6, 2014

– Также рекомендуем “Рентгенограмма, КТ, МРТ при дегенеративном сколиозе позвоночника”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 28.7.2019

Источник

Патологический кифоз позвоночника подразделяется на 4 степени, в зависимости от уровня изгиба позвоночного столба. Он измеряется в градусах. Благодаря такой классификации для каждого больного удается подобрать оптимальное лечение.

Измерять степень искривления по градусам можно с помощью рентгенографии – это и доступный, и точный метод диагностики. Определить же просто наличие болезни можно и без рентгена, достаточно осмотра грамотным врачом.

Как классифицируется кифоз по градусам?

Степень кифоза определяется градусом искривления позвоночного столба. Для оценки градуса искривления используется рентгенография (необязательно цифровая), делаются снимки в боковой проекции и по углу искривления определяется точный градус.

Без рентгенографии точный диагноз не ставится (со степенью и с определением осложнений). Визуальный осмотр позволяет обнаружить патологию, но узнать точные нюансы о ней таким образом невозможно.

Вместо рентгена можно использовать КТ или МРТ, но это более дорогие методики. МРТ или КТ стоит использовать, если есть подозрения на какие-то дополнительные проблемы, или если рентген не дает точных данных, и надо получить максимально подробный снимок.

к меню ↑

Степени кифоза по градусам

Нормальным искривлением позвоночника в грудном отделе считается угол в не более чем 30 градусов. Это естественная (физиологическая) вогнутость, не требующая лечения или наблюдения. Для классификации патологического изгиба используется разные методики. Наиболее популярная из них методика Кобба.

Отличие кифоза от других заболеваний позвоночника

Степени по методике Кобба:

- Первая стадия – угол изгиба составляет 31-40 градусов (должны обязательно присутствовать структурные поражения сегментов позвоночника).

- Вторая стадия – угол изгиба составляет 41-50 градусов.

- Третья стадия – угол изгиба составляет 51-70 градусов.

- Четвертая стадия – угол изгиба превышает 71 градус.

Степени по общей методике:

- 1 – угол искривления не превышает 35 градусов;

- 2 – угол искривления не превышает 60 градусов;

- 3 – угол искривления превышает 60 градусов.

Тяжесть заболевания и его прогноз на излечение напрямую зависят от того, насколько сильное искривление. На четвертой стадии полноценное выздоровление невозможно в принципе, однако частично выпрямить позвоночник иногда удается.

Учтите: на службу в армию при 3-4 стадии не призывают. Берут ли в армию на 1-2 стадии – вопрос, не имеющий точного ответа. Если болезнь на таких стадиях не сопровождается серьезными осложнениями, и пациент не имеет иных заболеваний, то скорее всего он будет годен.

к меню ↑

1 степень

Заболевание начинается с первой степени.

Многие пациенты ее попросту не замечают: на начальных порах заболевание практически никак не проявляется и не мешает жить.

Более того, врачи на плановом осмотре нередко упускают из виду начальное искривление позвоночника (это актуально и в случае с ранней диагностикой сколиоза, лордоза и остеохондроза).

Основная причина развития болезни – перелом позвоночника или его тяжелая травма. На эту причину приходится примерно 80% случаев кифоза. Несколько реже встречаются патологии при развитии в утробе, генетические аномалии.

Выраженный юношеский кифоз позвоночника

Еще реже причиной является неудачно проведенная операция на позвоночнике или атрофия (слабость) мышечного корсета спины. Возрастные дегенеративные изменения в позвоночнике причиной кифоза не являются, но являются предрасполагающим фактором.

Симптоматика крайне скудная. Горб минимально выражен, почти незаметен (его часто путают с обычной сутулостью). Болей и дискомфорта нет. Лечится на этой стадии кифоз достаточно легко (обычно достаточно лечебной физкультуры), а из-за его бессимптомного течения больной годен к военной службе.

к меню ↑

2 степень

Кифоз на второй стадии протекает более заметно – горб уже заметен, любой квалифицированный врач сможет сразу распознать болезнь, даже без диагностики. Больной отмечает тяжесть в спине, легкий дискомфорт в межлопаточной области.

Причина перехода болезни на вторую стадию – отсутствие лечения первой, перенапряжение позвоночника, слабые мышцы спины. Больной все еще годен в армию, но обычно с ограничениями.

Лечение комплексное – используются медикаментозные средства, лечебная физкультура, иногда физиотерапия. Прогноз хороший, особенно если был подобран индивидуальный курс лечебной гимнастики (с учетом специфики болезни у отдельного больного).

Двигательная активность не нарушается, но некоторые физкультурные элементы и бег даются уже тяжелее. Пациент начинает ощущать неправильную работу амортизации позвоночника – голова прыгает во время бега, и даже непродолжительные пробежки приводят к дискомфорту или болям в спине.

к меню ↑

3 степень

Третья стадия уже достаточно серьезная – горб заметен, симптоматика выражена сильно. Появляются боли, слабость в верхних конечностях, иногда случается нарушение равновесия. Нередко больным неудобно спать, появляются боли при длительном стоянии.

Полноценное излечение третьей стадии дается тяжело, но все еще сравнительно высоки шансы вернуть позвоночник в нормальное физиологическое положение. Правда, от рецидива искривления это не страхует – болезнь может вернуться даже после оперативного вмешательства.

Терапия комплексная, начинается с попыток исправить искривление консервативными средствами. Назначается массаж, медикаменты, лечебная физкультура (с большими ограничениями на виды упражнений), мази, корректировка образа жизни.

Больной становится непригодным для воинской службы. Если болезнь не удастся скорректировать или существенно затормозить в развитии – она перейдет в четвертую стадию, чреватую инвалидностью (даже при проведении оперативного вмешательства).

к меню ↑

Лечение кифоза второй степени (видео)

к меню ↑

4 степень

Наиболее тяжелая стадия кифоза, протекающая с сильными болями, сильным искривлением спины, слабостью в верхних конечностях, развитием онемения в руках и в верхнем сегменте спины. При 4 степени кифоза неудобен не только сон, но и занятия повседневными делами.

Становится невозможным бег, прыжки, длительная ходьба. Подобные патологии приводят к нарушению подвижности тела в целом.

Четвертая стадия кифоза позвоночника

Больному положено освобождение от армейской службы, из-за отсутствия возможности работать может быть присвоена группа инвалидности. В плане лечения единственным сравнительно эффективным способом является только операция.

Для купирования симптомов (боли, дискомфорт, парестезии, мышечные спазмы) используются медикаменты, мази, накожные аппликаторы. Полезен массаж, лечебная физкультура (но только в бассейне – там нагрузка на позвоночник существенно снижается).

Прогноз неблагоприятный. Полное излечение не представляется возможным. Выпрямление позвоночника может привести к его частичной или даже полной иммобилизации (неподвижности). Сами по себе операции тяжелые, могут быть серьезные осложнения (они встречаются реже, если используются современные хирургические методики).

Источник