Какие отделы позвоночника сросшиеся

Конкресценция тел позвонков может быть врожденной или приобретенной. В первом случае происходит частичное или полное сращение позвонков в шейном отделе позвоночника на ранних сроках беременности под воздействием тератогенных факторов влияния. Во втором случае патология может развиваться в результате частичного или полного удаления межпозвоночного диска хирургическим путем. Обычно такая операция проводится при грыже диска большого размера или при дискогенном стенозе спинномозгового канала.

Также существует физиологическое сращение тел позвонков, которое наблюдается в крестцовом отделе. До достижения возраста 23 – 25 лет все позвонки крестцового отдела позвоночника независимые и между ними присутствуют прокладки в виде плотного гиалинового хряща. Назвать их полноценными межпозвоночными дисками нельзя, поскольку в их структуре отсутствует фиброзная оболочка и студенистая внутренняя структура. В 25 лет все позвонки сращиваются в единую крестцовую кость.

Частичное сращение дужек позвонков может наблюдаться при деформирующей спондилоартрозе. Происходит постепенное разрушение синовиального хрящевого слоя. Дугоотросчатые и фасеточные суставы разрушаются. На суставных поверхностях начинают формироваться костные наросты (остеофиты). За счет образования грубых костных мозолей может происходит сращивание соседних дуг позвонков.

Конкресценция вне зависимости от природы своего происхождения значительно ухудшает качество жизни пациента. Наиболее частая локализация сращивания на внутриутробном периоде развития – первый и второй шейный позвонки. В результате этого нарушается физиологическая подвижность головы- ребенок не сможет в будущем запрокидывать голову назад, совершать ею вращательные движения.

Нарушается гемодинамика в вертебробазилярном бассейне. Поэтому дети с подобной патологией часто отстают в своем умственном и психическом развитии. Рекомендуется проведение хирургической операции на ранней стадии обнаружения патологии. После операции требуется в течение длительного времени проводить реабилитацию. У врожденных случаев сращения тел и дужек позвонков есть тенденция к повторным рецидивам. Эти заболевания быстро прогрессируют и без лечения приводят к развитию лордоза, сколиоза, кифосколиоза и других видов искривления позвоночного столба.

Если у вас обнаружено врожденное или приобретенное сращение позвонков, рекомендуем как можно быстрее начать лечение. Оно проводится под контролем о стороны врача вертебролога. При наличии неврологических симптомов требуется консультация невролога. Записаться на прием к вертебрологу и неврологу можно в нашей клинике мануальной терапии в Москве. Первичный прием для каждого пациента проводится бесплатно. В ходе консультации врач проводит осмотр, ставит предварительный диагноз и дает индивидуальные рекомендации по проведению лечения.

Виды конкресценции позвонков

Врожденная патология встречается относительно редко. Она диагностируется во время скрининга на 20-ой неделе беременности. Гораздо более распространена неполная конкресценция тел позвонков, сформированная в периоде реабилитации после перенесенной хирургической операции по удалению сегмента поврежденного межпозвоночного диска.

К сожалению, полного восстановления утраченной мобильности тел позвонков достичь даже при своевременном лечении не удается. Но реабилитация после проведенной операции по сращиванию соседних тел позвонков позволяет исключить риск развития осложнений и повторных рецидивов межпозвонковой грыжи.

Самый распространенный вид патологии – это частичная конкресценция позвонков, она отличается следующими признаками:

- подвижность утрачивается, но часть сочленений сохраняет свою мобильность, что позволяет проводить эффективную адаптацию пациента к повседневным физическим нагрузкам;

- не нарушается гемодинамика в шейном отделе и не возникает синдром задней позвоночной артерии;

- редко наблюдается сужение спинномозгового канала за счет протрузии межпозвоночного диска в том сегменте, где сращение не произошло полностью.

При частичной конкресценции тел позвонков свободными и подвижными остаются поперечные, дугоотросчатые и остистые отростки. Поэтому не возникает эффекта потной обездвиженности. Наибольшую опасность полное сращение представляет собой в том случае, если оно сопряжено с ассимиляцией атланта затылочной костью. В этом случае даже неполное сращение позвонков приводит к невозможности совершать головой вращательные движения, наклоны назад и т.д. Болезнь Клиппеля-Фейля развивается во внутриутробном периоде. Приобретенной она быть не может. Поражает одновременно до 5-ти шейных позвонков.

Причины сращения позвонков

У детей может диагностироваться врожденное сращение позвонков, у взрослого человека эта патология имеет приобретенную природу. Врожденные аномалии позвонков могут быть спровоцированы следующими факторами:

- работа будущей матери в сложных условиях (загрязнение окружающей среды, токсичность, тяжелые физические нагрузки и т.д.);

- тяжелый ранний или поздний токсикоз, связанный с неправильной работой иммунной системы;

- эклампсия и преэклампсия, нефропатия, тяжёлые формы железодефицитной анемии;

- перенесенные вирусные и бактериальные инфекции;

- употребление фармакологических препаратов без назначения врача;

- курение и употребление алкогольных напитков до и во время беременности.

Причины сращения позвонков у взрослых:

- остеохондроз и развивающиеся на его фоне осложнения, такие как протрузия и грыжа межпозвоночного диска;

- хирургическое вмешательство на позвоночном столбе, в ходе которого производится удаление межпозвоночного диска и принудительное сращение соседних тел позвонков;

- последствия переломов и трещин позвонков с формированием обширной костной мозоли;

- остеопороз, остеомаляция, спондилоартроз и т.д.;

- болезнь Бехтерева (отличается обширной областью сращения позвонков и полной неподвижностью всего позвоночного столба);

- инфекционные и асептические воспалительные процессы, приводящие к образованию большого количества рубцовой и фиброзной ткани (анкилоз).

Выявление и устранение потенциальной причины конкресценции позвонков – это важный этап для будущего эффективного лечения. Вы может обратиться на бесплатный прием в нашу клинику мануальной терапии. Опытный вертебролог проведет обследование и расскажет о том, как можно лечить данную патологию.

Конкресценция (сращение) шейных позвонков

Чаще конкресценция шейных позвонков является врожденной патологией. У младенца обнаруживается сращение шейных позвонков С1 и С2. В тяжелых случаях также происходит ассимиляция затылочной костью атланта.

Проявляется сращение позвонков шейного отдела следующими симптомами:

- новорожденный в положенный срок не может самостоятельно удерживать головку, поскольку не формируется физиологический шейный изгиб позвоночника и не развиваются сопутствующие этому мышцы;

- любые манипуляции (купание, переодевание, пеленание) вызывают приступ сильного плача, свидетельствующего о том, что ребенок испытывает серьезную боль;

- невозможность уложить ребенка спать на спине, предпочтительная поза – на боку с характерным наклоном головки вперед, по направлению к грудине.

Если присутствуют эти клинические признаки необходимо обратиться к участковому педиатру, чтобы он назначил соответствующие обследования и консультации детского невролога, вертебролога или ортопеда.

В нашей клинике мануальной терапии специалисты принимают детей в возрасте старше 5-ти лет.

Конкресценция (сращение) грудных позвонков

Приобретенная конкресценция грудных позвонков может наблюдаться у людей, страдающих от сколиоза и кифосколиоза 2-ой и 3-ей степени. Смещение приводит к частичному сращению грудных позвонков, что в еще большей степени искривляет позвоночный столб.

Неполное сращение позвонков грудного отдела обычно наблюдается в левой или правой боковой проекции. При обнаружении данного клинического признака показана хирургическая операция с целью устранения костных наростов и восстановления подвижности. Затем проводится курс восстановительного лечения и коррекция осанки с помощью методов мануальной терапии.

Признаки данной патологии:

- нарушение подвижности в грудном отделе позвоночника;

- постоянные тупые боли в области спины и грудной клетки;

- ограничение движений ребер при совершении глубокого вдоха;

- ощущение нехватки воздуха;

- мышечная слабость в верхних конечностях.

Диагностика проводится с помощью рентгенографического снимка, на котором видно полное смыкание межпозвонковых промежутков и частичное или полное срастание костных тканей.

Конкресценция (сращение) поясничных позвонков

Частичное сращение поясничных позвонков у взрослого человека всегда связано с дегенерацией хрящевой ткани межпозвоночного диска. Это может быть секвестр грыжи, хирургическая операция, травматическое нарушение целостности, компрессионный перелом и т.д.

Конкресценция поясничных позвонков оказывает существенное влияние на процесс распределения амортизационной нагрузки на позвоночный столб. Если какой-то из межпозвоночных дисков поврежден или отсутствует, то повышенная нагрузка оказывается на соседние. Они быстро разрушаются и происходит вторичное сращение позвонков поясничного отдела до тех пор, пока он полностью не утратит свою физиологическую подвижность.

Даже частичное сращение поясничных позвонков влечет за собой серьезные последствия:

- нарушение работы внутренних органов брюшной полости и малого таза (запоры, диареи, недержание мочи или задержка мочеиспускания, эректильная дисфункция или бесплодие);

- парестезии и нарушение кожной чувствительности в области поясницы, крестца, передней брюшной стенки и нижних конечностей;

- мышечная слабость и нарушение тонуса сосудистой стенки, что влечет за собой нарушение работоспособности клапанной системы венозного русла и развитие тромбофлебита;

- нарушение иннервации мышц и их частичная дистрофия.

Постепенное сращение крестцовых позвонков к возрасту в 25 лет считается совершенно физиологическим процессом.

Что делать при сращении позвонков?

Первое, что следует делать при обнаружении сращения соседних позвонков – это обратиться на прием к опытному вертебрологу. Потребуется пройти курс полноценной реабилитации с целью предотвращения риска нарушения амортизационной способности позвоночного столба.

В нашей клинике мануальной терапии первичный прием пациентов предоставляется бесплатно. Можно записаться на приём к неврологу, вертебрологу, ортопеду или остеопату. Доктор проведет осмотр и обследование, поставит точный диагноз и назначит индивидуальное лечение.

Полное восстановление подвижности возможно только в том случае, если сращение произошло частичное и не разрушен полностью межпозвоночный хрящевой диск. К сожалению, пациенты, перенесшие хирургическую операцию по удалению межпозвоночного диска, никогда не смогут восстановить мобильность тел позвонков. Но и им может быть оказана эффективная помощь.

Во время лечения и реабилитации доктор прикладывает усилия для восстановления всех поврежденных тканей и устранения риска последующего разрушения всех остальных межпозвоночных дисков.

Мы используем тракционное вытяжение позвоночного столба, остеопатию, массаж, иглоукалывание, лечебную гимнастику, лазерное воздействие, физиотерапию и многие другие способы.

Если вам необходимо эффективное и безопасное лечение сращения позвонков, то запишитесь на бесплатный прием в нашу клинику. Опытный врач поставит диагноз и расскажет о возможностях консервативного лечения.

Консультация врача бесплатно. Не занимайтесь самолечением, позвоните и мы поможем +7 (495) 505-30-40

Источник

Оглавление темы “Соединения между позвонками”:

- Соединения между позвонками

- Соединение позвоночного столба с черепом

- Позвоночный столб как целое

Анатомия: Соединения между позвонками

Соединения позвонков у человека отражают пройденный ими в процессе филогенеза путь. Вначале эти соединения были непрерывными – синартрозами, которые соответственно 3 стадиям развития скелета вообще стали носить характер сначала синдесмозов, затем наряду с синдесмозами возникли синхондрозы и, наконец, синостозы (в крестцовом отделе).

По мере выхода на сушу и совершенствования способов передвижения между позвонками развились и прерывные соединения – диартрозы. У антропоидов в связи с тенденцией к прямохождению и необходимостью большей устойчивости суставы между телами позвонков стали снова переходить в непрерывные соединения – синхондрозы или симфизы.

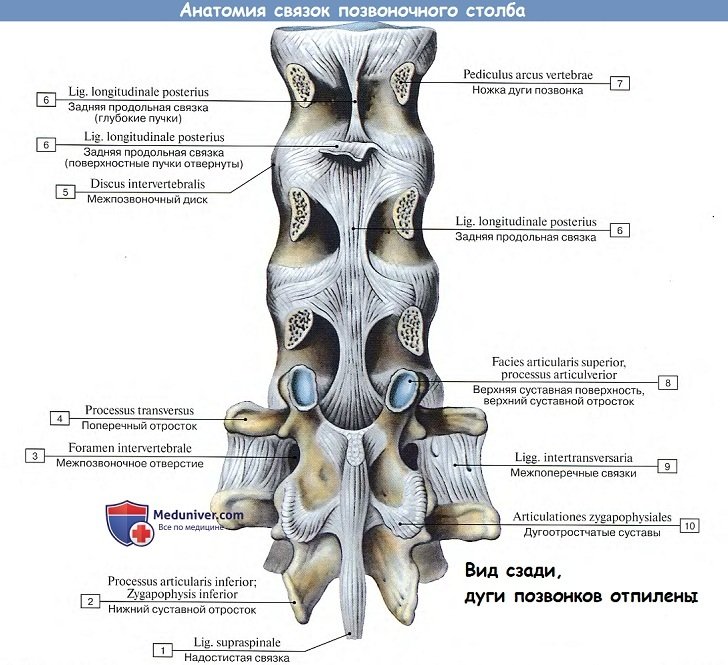

В результате такого развития в позвоночном столбе человека оказались все виды соединений: синдесмозы (связки между поперечными и остистыми отростками), синэластозы (связки между дугами), синхондрозы (между телами ряда позвонков), синостозы (между крестцовыми позвонками), симфизы (между телами ряда позвонков) и диартрозы (между суставными отростками).

Все эти соединения построены сегментарно, соответственно метамерному развитию позвоночного столба. Поскольку отдельные позвонки образовали единый позвоночный столб, возникли продольные связки, протянувшиеся вдоль всего позвоночного столба и укрепляющие его как единое образование. В итоге все соединения позвонков можно разделить соответственно двум основным частям позвонка на соединения между телами и соединения между дугами их.

Соединения тел позвонков

Тела позвонков, образующие собой собственно столб, являющийся опорой туловища, соединяются между собой (а также и с крестцом) при посредстве симфизов, называемых межпозвоночными дисками, disci intervertebrales.

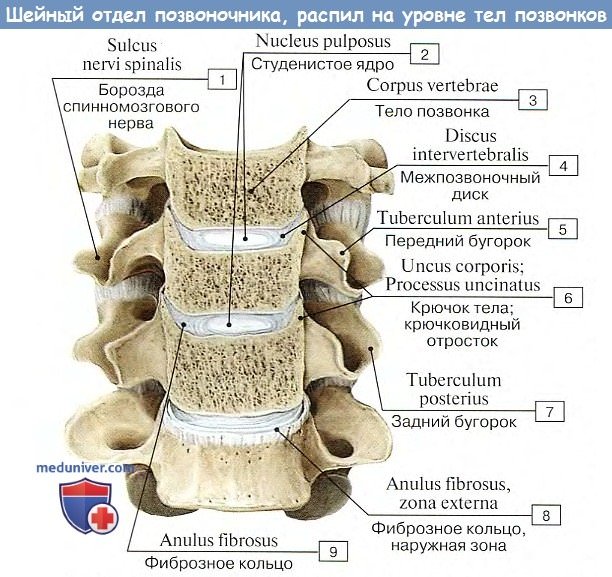

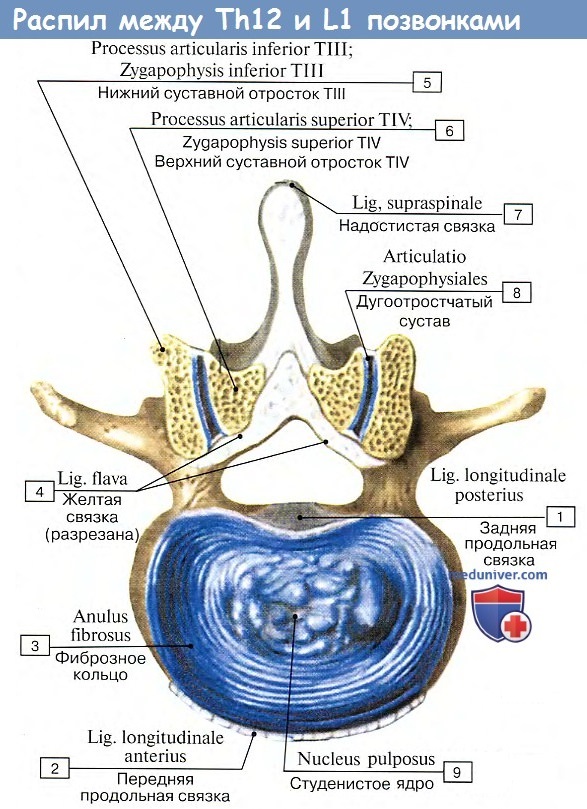

Каждый такой диск представляет волокнисто-хрящевую пластинку, периферические части которой состоят из концентрических слоев соединительнотканных волокон.

Эти волокна образуют на периферии пластинки чрезвычайно крепкое фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus, состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться (на распиле диска оно сильно выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно пружинит и амортизирует толчки, как буфер.

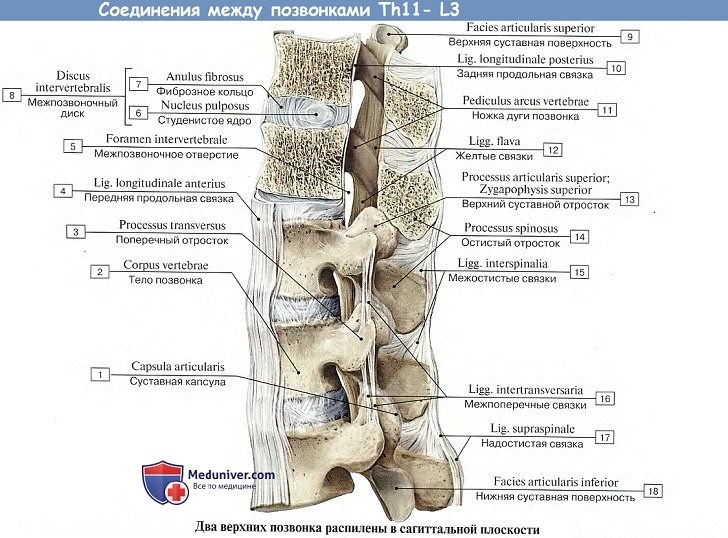

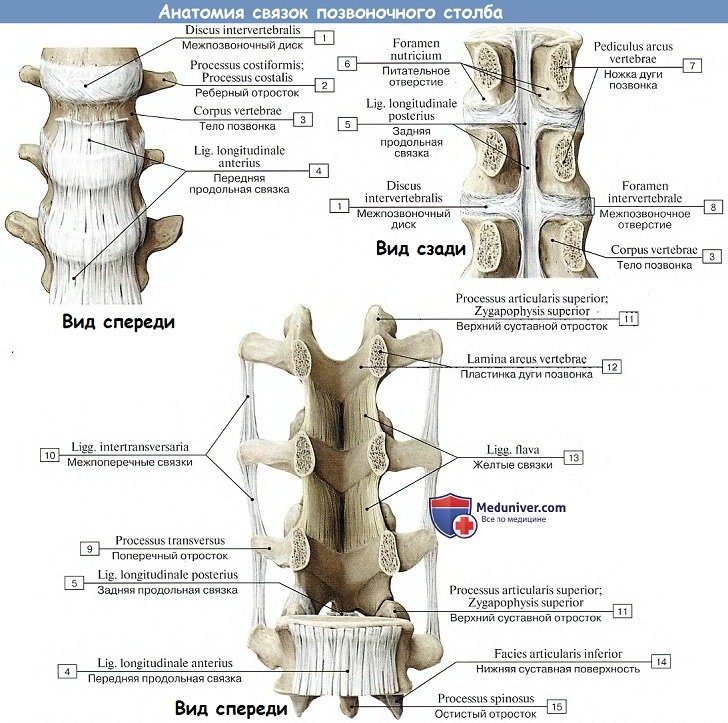

Колонна тел позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, скрепляется двумя продольными связками, идущими спереди и сзади по средней линии. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, протягивается по передней поверхности тел позвонков и дисков от бугорка передней дуги атланта до верхней части тазовой поверхности крестца, где она теряется в надкостнице.

Связка эта препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба кзади. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, тянется от II шейного позвонка вниз вдоль задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала до верхнего конца canalis sacralis. Эта связка препятствует сгибанию, являясь функциональным антагонистом передней продольной связки (рис. 21).

Дополнительно: Анатомия межпозвоночного диска на рисунке

Соединения дуг позвонков

Дуги соединяются между собой при помощи суставов и связок, расположенных как между самими дугами, так и между их отростками.

1. Связки между дугами позвонков состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет, и потому называются желтыми связками, ligg. flava. В силу своей эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с упругостью межпозвоночных дисков содействуют выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.

2. Связки между остистыми отростками, межостистые, ligg. interspinalia. Непосредственное продолжение межостистых связок кзади образует кругловатый тяж, котрый тянется по верхушкам остистых отростков в виде длинной надостистой связки, lig. supraspinale.

В шейной части позвоночного столба межостистые связки значительно выходят за верхушки остистых отростков и образуют сагиттально расположенную выйную связку, lig. nuchae. Выйная связка более выражена у четвероногих, способствует поддержанию головы. У человека в связи с его прямохождением она развита слабее; вместе с межостистыми и надостистой связками она тормозит чрезмерное сгибание позвоночного столба и головы.

3. Связки между поперечными отростками, межпоперечные, ligg. intertranvsversaria, ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону.

4. Соединения между суставными отростками – дугоотростчатые суставы, articulationes zygapophysiales, плоские, малоподвижные, комбинированные.

Соединения между крестцом и копчиком

Они аналогичны вышеописанным соединениям между позвонками, но вследствие рудиментарного состояния копчиковых позвонков выражены слабее. Соединение тела V крестцового позвонка с копчиком происходит посредством крестцово – копчикового сустава, articulatio sacrococcygea, что позволяет копчику отклоняться назад при акте родов. Это соединение со всех сторон укреплено связками: ligg. sacrococcygeae ventrale, dorsale profundum, dorsale superficiale et laterale.

Дугоотростчатые суставы получают питание от ветвей a. vertebralis (в шейном отделе), от аа. intercostales post, (в грудном отделе), от аа. lumbales (в поясничном отделе) и от a. sacralis lateralis (в крестцовом отделе). Отток венозной крови происходит в plexus venosi vertebrates и далее в v. vertebralis (в шейном отделе), в vv. intercostales posteriores (в грудном), в vv. lumbales (в поясничном) HBV. illaca interna (в крестцовом). Отток лимфы совершается в nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi (в шейном отделе), в nodi intercostales (в грудном), в nodi lumbales (в поясничном) и в nodi sacrales (в крестцовом). Иннервация – от задних ветвей соответственных по уровню спинномозговых нервов.

Учебное видео анатомии соединений позвонков между собой и с ребрами

Учебное видео анатомии суставов, связок позвонков (соединения позвоночника)

– Также рекомендуем “Соединение позвоночного столба с черепом”

Источник

Практика мануальной терапии заставляет врачей рентгенологов обращать внимание на все детали и особенности строения позвоночника каждого больного. И в этом смысле важнейшую роль играют аномалии развития позвонков. В данной статье рассматриваются только наиболее часто встречающиеся аномалии развития, с которыми сталкивается врач рентгенолог практически ежедневно.

Орел А.М.

д.м.н.

Многочисленные классификации пороков и аномалий развития позвоночника построены на опыте ведущих хирургических клиник. Они полезны для хирургов и лучевых диагностов с точки зрения общего понимания процессов эмбриогенеза и онтогенеза позвоночника. Практика работы с мануальными терапевтами показывает, что куда важнее знать те аномалии, которые не требуют хирургического вмешательства, но необходимо учитывать для анализа пространственного положения позвонков. Аномалии развития помогают рентгенологу объяснить, почему возник сколиоз, откуда взялся ранний остеохондроз у данного больного именно в данных позвоночных двигательных сегментах.

Аномалии и пороки развития оказывают существенное влияние на статику позвоночника в целом и движение в каждом позвоночном двигательном сегменте. Пороки развития чаще бывают множественными. В 88% случаев их обнаруживают на всем протяжении позвоночника, причем в среднем у одного больного наблюдалось пять порочно развитых позвонков [Ульрих Э.В.,1995].

Наиболее часто встречаются изменение числа поясничных и крестцовых позвонков. Сакрализация пятого поясничного позвонка происходит, когда поперечные отростки становятся большими и образуют с крестцом и подвздошными костями таза анатомическую связь, которая бывает костной, хрящевой, в виде сустава; неподвижной или подвижной. В последнем случае она может служить причиной болей. Функционально в поясничном отделе остается только четыре позвонка [Майкова-Строганова В.С., Финкельштейн М.А., 1952]. Сакрализация пятого поясничного позвонка встречались при исследованиях скелетов в 8,1% случаев, односторонняя у 5,8% и двухсторонняя у 2.3%. [Дьяченко В.А. 1954].

Противоположная ситуация встречается когда имеет место люмбализация первого крестцового позвонка. Он не срастается с крестцом, формируясь в свободный позвонок. В этом случае в поясничном отделе функционируют шесть позвонков. Люмбализация первого крестцового позвонка встречается у 1,1% скелетов. Процесс может иметь односторонний характер, когда один из поперечных отростков вырастает больше другого, что создает условия для сколиотической деформации позвоночника. П.Л.Жарков предлагает классифицировать виды сакрализации и люмбализация по характеру влияния этого вида дисплазий на статическую и динамическую функцию позвоночника. Автор различает 1) костную (двухстороннюю, одностороннюю), 2) хрящевую (двухстороннюю, одностороннюю), и суставную (двухстороннюю, одностороннюю) формы дисплазии [Жарков П.Л., 1994].

Асимметричное положение суставных площадок позвонков называется аномалией тропизма. Один из суставных отростков занимает обычное положение, ближе к сагиттальной плоскости, а второй выходит своей продольной осью во фронтальную плоскость. Аномалии тропизма грудного, поясничного и крестцового отделов встречается (по скелетам) 33% случаев [Дьяченко В.А. 1954]. Укорочение суставных отростков обнаруживались у 19%. Полное незаращение дужек позвонков (Spina bifida posterior) встречаются в 19% случаев. Наиболее часто эта аномалия развития происходит в первом крестцовом позвонке 5 – 10%. Открытый канал крестца (S1-S5) обнаруживается в 3,6% случаев, [Дьяченко В.А. 1954; Ульрих Э.В.,1995]. Неслияние тел позвонков (Spina bifida anterior) наиболее часто встречается в грудном отделе, достигая 5,28% [Дьяченко В.А. 1954; Ульрих Э.В.,1995]. Врожденное двухстороннее незаращение дужки (спондилолиз) чаще встречается у пятого поясничного позвонка и составляет 4,5-5%. Нарушение числа ребер может оказать существенное влияние на статику позвоночника. Так, формирование добавочных ребер, особенно асимметричное, может привести к сколиозу. Шейные ребра формируются от 0,5-1,5% (по данным Дьяченко В.А. 1954) до 7% (по данным Майковой-Строгановой В.С., Финкельштейна М.А, 1952) больных, поясничные у 8-9%.

Недоразвитие (гипоплазия) или полное отсутствие (агенезия) XII ребер встречаются в 0,5-0,9% случаев. Ограничения подвижности и функционирования грудной клетки часто связывают с вариантами развития ребер (расщепление, синостоз, экзостозы, удвоение, конкресценция ребер и др.), которые обнаруживают у 0,5-1% больных. Особое значение придается аномалиям развития позвонков краниовертебральной зоны. В исследованиях М.К.Михайлова (1983) они встречались у 8% обследованных. Незаращение задней дуги первого шейного позвонка встречается у 1,3% пациентов, блокирование (конкресценция) второго – третьего шейных позвонков у 2%, а полная ассимиляция первого шейного позвонка и затылочной кости у 1-2% скелетов. Для вертебрологов представляет интерес выявление ассимиляции атланта, то есть спаяние его с затылочной костью (встречается у 1-2 %), седловидная гиперплазия атланта [Майкова-Строганова В.С., Финкельштейн М.А., 1952; Дьяченко В.А. 1954; Королюк И.П.,1996; Ульрих Э.В.,1995].

Превращение борозды позвоночной артерии, располагающейся на атланте в канал вследствие образования костного мостика над этой бороздой (аномалия Киммерле). Выделяют медиальное положение костного мостика, когда он связывает суставной отросток и заднюю дугу атланта и боковое, если мостик перекидывается между суставом и реберно-поперечным отростком атланта, образуя аномальное кольцо латеральнее суставного отростка. Аномалия Киммерле встречается в 3% случаев и может играть немаловажную роль в развитии дисциркуляторных нарушений в бассейне позвоночных артерий [Луцик А.А., 1997; Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю., 2002].

Синдром Клиппеля – Фейля – Шпренгеля тяжелая врожденная аномалия развития шейного отдела позвоночника с его резким укорочением, ограничением подвижности и конкресценцией нескольких позвонков. Рентгенологически определяются разнообразные аномалии: бабочковидные позвонки, задние или боковые полупозвонки, конкресценция или неслияние отдельных его частей [Лагунова И.Г., 1989; и др.].

Спондилоэпифизарные дисплазии характеризуются изменениями формы тел позвонков по типу платиспондилии, наиболее резко выраженными на уровне Th8 – L3. Причина этих проявлений – нарушение энхондрального окостенения во всех отделах скелета, где формируется спонгиозная кость. Позвонок приобретает вытянутую форму и напоминает бутылку, направленную горлышком вперед, что получило в литературе название “центральный язык”. Спондилоэпиметафизарные дисплазии характеризуются уменьшением высоты передних отделов и сближением между собой тел грудных позвонков. Дети отстают в росте, постепенно укорачивается шея и туловище, усиливаются грудной и шейный кифоз, и особенно поясничный лордоз, деформируется грудная клетка [Лагунова И.Г., 1989; и др.].

Иллюстрации

pzvk01.jpg

Рис 1. Аномалия Киммерли

На рентгенограмме краниовертебральной зоны в сагиттальной проекции дифференцируется костная перемычка, соединяющая задний край боковой массы и заднюю дужку атланта.

Рис 2. Незаращение задней дужки атланта

На рентгенограмме краниовертебральной зоны в сагиттальной проекции отмечается удвоение контура задней дужки атланта, задний контур позвоночного канала атланта отсутствует.

Рис 3. Седловидная гиперплазия боковых масс атланта

На рентгенограмме краниовертебральной зоны в сагиттальной проекции отмечается увеличение боковых масс атланта, верхняя площадка которых формирует изгиб в форме седла для сочленения с мыщелками затылочной кости.

Рис 4, 4a. Шейные ребра

На рентгенограммах шейного отдела позвоночника во фронтальной сагиттальной проекциях отмечаются шейные ребра, головки которых сочленяются с реберно-поперечными отростками С7. На рентгенограмме в боковой проекции на уровне суставных отростков С7 дифференцируется округлая головка шейного ребра.

Рис 5. Аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля

На рентгенограмме шейного отдела позвоночника во фронтальной проекции шейные позвонки С3 – С7 представляют собой костную массу, среди которой трудно определить отдельные тела позвонков.

Рис 6. Гипоплазия XII ребер

На рентгенограмме пояснично-грудного перехода во фронтальной проекции XII ребра с обеих сторон утончены и уменьшены в размерах.

Рис 7. Сакрализация L5 (двухсторонняя суставная по В.А. Дьяченко)

На рентгенограмме пояснично-крестцового перехода во фронтальной проекции дифференцируется неравномерное увеличение левого поперечного отростка пятого поясничного позвонка, который контактирует с крестцом. Правый поперечный отросток в размерах не увеличен, но также контактирует с крестцом.

Рис 8. Сакрализация L5 Гипоплазия XII ребер

Иллюстрирует типичную ситуацию, когда сакрализация L5 и создание в силу этого биомеханических условий с четырьмя поясничными позвонками компенсируется гипоплазией XII ребер. На этом же снимке можно распознать аномалию тропизма суставных отростков S1 и межостистый неоартроз (симптом Бострупа) на уровне L3 – L4.

Рис 9. Аномалия тропизма суставных отростков

На рентгенограмме пояснично-крестцового перехода правый суставной отросток S1 расположен фронтально и на рентгенограмме суставная щель не различима, тени суставных отростков накладываются одна на другую. Суставная щель левого дугоотростчатого сустава хорошо дифференцируется, левый суставной отросток расположен в сагиттальной плоскости.

Рис 10. Люмбализация S1

На рентгенограмме поясничного отдела позвоночника во фронтальной проекции дифференцируются шесть поясничных позвонков с наличием двухсторонней костной люмбализацией с крестцом. Верхние суставные отростки L6 различаются по форме, размерам и положению, что создает условия для выше расположенных позвонков.

Рис 11, 11a. Спондилолистез и спондилолиз дужки L5

На вертеброграмме пояснично-крестцового перехода во фронтальной проекции отмечается дополнительная тень костной плотности, проецирующаяся на S1, продолжение этой линии приводит к поперечным отросткам L5 с обеих сторон – линия Брайлсфорда, (симптом шапки жандарма или Наполеона).

На вертеброграмме пояснично-крестцового перехода в сагиттальной проекции отмечается передний спондилолистез L5 на 3 мм. Имеет место полное не сращение дужек, дифференцируется полоса просветления, отделяющая верхние и нижние суставные отростки L5. Переднезадняя дистанция от передней поверхности тела до верхушки остистого отростка L5 больше, чем у выше лежащих позвонков.

pzvk12.jpg

Рис 12. Расщепление задних дуг позвонков крестца (spina bifida posterior)

На рентгенограмме крестца во фронтальной проекции отмечается отсутствие костных элементов задних дуг, охватывающее все крестцовые позвонки. В проекции этой расщелины видны ядра остистых отростков S1 – S4, костной плотности.

Список литературы

1. Дьяченко В.А. Рентгеноостеология (норма и варианты костной системы в рентгеновском изображении). Пособие для изучающих рентгенологию. – М., Медгиз, 1954, – 298 с.

2. Жарков П.Л. Остеохондроз и другие дистрофические изменения позвоночника у взрослых и детей, М., Медицина, 1994, – 191 с.

3. Луцик А.А. Компрессионные синдромы остеохондроза шейного отдела позвоночника. Новосибирск, Издатель, 1997, – 400 с.

4. Майкова – Строганова В.С., Финкельштейн М.А. Кости и суставы в рентгеновском изображении (общие установки в трактовке снимков в норме и патологии). Туловище. Под ред. и при участии чл. – корр. АМН СССР проф. Д.Г Рохлина, Л., Медгиз, 1952, – 219 с.

5. Михайлов М.К. Рентгенодиагностика родовых повреждений позвоночника. Казань, Татарское кн. изд-во, 1983, – 120 с.

6. Клиническая рентгеноанатомия. Антонова Р.А., Васильев Н.А., Загородская М.М., Коваль Г.Ю., Литвинова Г.С., Нестеровская В.И., Розенфельд Г.И., Сизов В.А., Симонова З.Н. //Под ред. д.м.н., проф. Коваль Г.Ю., Киев : “Здоровья”, 1975, – 599 с.

7. Королюк И.П. Рентгеноанатомический атлас скелета (норма, варианты, ошибки интерпретации), М., Видар, 1996, – 191 с.

8. Кузнецов В.Ф. Справочник по вертеброневрологии: Клиника, диагностика. – Минск., “Беларусь”, 2000, – 351 с.

9. Лагунова И.Г. Рентгеноанатомия скелета – М.: Медицина, 1980. 367 с.

10. Ульрих Э.В. Аномалии позвоночника у детей (руководство для врачей), Спб., “Сотис”, 1995, – 336 с.

11. Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002 – 187 с.

pzvk11.jpg

pzvk11a.jpg

pzvk10.jpg

pzvk09.jpg

pzvk08.jpg

pzvk07.jpg

pzvk06.jpg

pzvk05.jpg

pzvk04.jpg

pzvk04a.jpg

pzvk03.jpg

pzvk02.jpg

Источник