Эпидуральное отверстие в позвоночнике

Анатомия эпидурального пространства. Строение эпидурального пространства.

В переднем эпидуральном пространстве задняя продольная связка не фиксирована на всем протяжении позвоночного столба, а прикрепляется только к фиброзному кольцу межпозвоночных дисков. В передних отделах твердая мозговая оболочка достаточно плотно спаяна с задней продольной связкой и образуемое переднее эпидуральное пространство находится между задней продольной связкой и передней поверхностью твердой мозговой оболочки с одной стороны и периостом тел позвонков – с другой.

Таким образом, оно разделено на вертикальные отделы на каждом уровне позвонка. Кроме этого, в большинстве случаев оно еще разделяется на две латеральные половины.

В нижнем поясничном отделе, начиная с уровня L4-L5, размеры дурального мешка постепенно уменьшаются, поэтому передняя поверхность твердой мозговой оболочки спинного мозга и задняя продольная связка постепенно расходятся, и это пространство заполняется жировой клетчаткой, количество которой постепенно увеличивается в каудальном направлении.

В передних отделах эпидурального пространства располагается хорошо выраженное венозное сплетение, которое на уровне Th10-L2 принимает базилярно-позвоночные вены, идущие вглубь тела позвонков. Эпидуральные вены – бесклапанные сосуды, соединяющиеся в краниальном направлении с синусами головного мозга, каудально – с подвздошными венами посредством крестцового венозного сплетения, а также с брюшными и грудными венами.

Наличие прямого сообщения эпидуральных вен с синусами головного мозга может быть причиной попадания лекарственных препаратов, воздуха, химических веществ непосредственно в головной мозг и сердце. На рисунке схематично представлены венозные сплетения позвоночника.

В задних отделах эпидуральная клетчатка под желтой связкой распространяется на пластины позвонков и в этих местах ограничивает прилегание твердой мозговой оболочки и периоста пластин позвонков. Такие анатомические особенности заднего отдела эпидурального пространства могут быть причиной скручивания дистального конца эндоскопа и затруднять его дальнейшее продвижение при эпидуроскопии. Ширина заднего эпидурального пространства в поясничном отделе в переднезаднем направлении по средней линии порядка 5-6 мм.

В грудном отделе размеры его несколько меньше, чем в поясничном, но здесь оно становится непрерывным. Тонкий слой эпидуральной клетчатки распространяется между пластинами позвонков и твердой мозговой оболочкой. Эндоскоп, продвигаемый в грудном отделе эпидурального пространства, обычно идет легко, не встречая препятствий на своем пути.

В каудальном направлении клетчатка постепенно истончается и в верхнегрудном и нижнешейном отделах она уже практически отсутствует. Твердая мозговая оболочка тесно прилежит к периосту пластин позвонков.

Рыхлая жировая клетчатка покрыта тонкой и гладкой капсулой. Жировая ткань в эпидуральном пространстве лежит достаточно свободно, однако, в некоторых случаях, может быть плотно фиксирована к твердой мозговой оболочке и нервным корешкам.

В латеральном отделе эпидурального пространства, которое имеет свободное сообщение с паравертебральным пространством через межпозвоночное отверстие, располагаются корешки и сопровождающие их сосуды, окруженные жировой тканью. Наличие вышеописанного сообщения с паравертебральным пространством имеет практическое значение, так как через него происходит «естественная потеря» введенных эпидурально лекарственных веществ.

При развитии дегенеративно-дистрофических процессов, сопровождающихся сужением межпозвоночного отверстия, и с возрастом «потери» будут уменьшаться, что надо учитывать при проведении эпидуроскопии с введением лекарств.

Все три оболочки спинного мозга сопровождают корешки нервов в направлении межпозвоночного отверстия, где твердая мозговая оболочка постепенно истончаясь, соединяется с периневрием спинномозгового нерва и окружающей его жировой клетчаткой.

Наличие достаточно выраженной жировой ткани в эпидуральном пространстве обеспечивает высокую адсорбцию введенных медикаментов и различных химических веществ. Этим объясняется продолжительный период действия лекарственных препаратов, введенных эпидурально.

– Также рекомендуем “Подготовка к эпидуроскопии. Техника эпидуроскопии.”

Оглавление темы “Эпидуроскопия. Операции на спинном мозге.”:

1. Эпидуроскопия. Показания к эпидуроскопии. Противопоказания к эпидуроскопии.

2. Анатомия эпидурального пространства. Строение эпидурального пространства.

3. Подготовка к эпидуроскопии. Техника эпидуроскопии.

4. Введение лекарств при эпидуроскопии. Профилактика фиброза после эпидуроскопии.

5. Электростимуляция спинного мозга. Техника электростимуляции спинного мозга.

6. Эндоскопические операции на спинном мозге. История операций на спинном мозге.

7. Техника эндоскопических операций на спинном мозге. Этапы операций на спинном мозге.

8. Эндоскопические ассистированные операции. История эндоскопической ассистенции.

9. Техника эндоскопической ассистенции. Методика эндоскопической ассистенции.

Источник

В зависимости от лечебных целей для достижения эпидуральной анестезии используют растворы местных анестетиков и наркотических анальгетиков в различных концентрациях и объемах.

Под эпидуральной анестезией подразумевают хирургическую стадию (степень) обезболивания, т. е. полную блокаду болевой, температурной чувствительности и прекращение синаптической иннервации на сегментарном уровне.

Такое сочетание делает возможным беспрепятственное проведение хирургических операций.

Эпидуральная аналгезия — это самостоятельный метод лечения острых или хронических болевых синдромов, основанный на частичной блокаде афферентной импульсации, избавляющей от болевых ощущений.

Существуют показания к применению методов эпидуральной блокады при лечении травм и ранений: операции на нижних конечностях, тазобедренном суставе, органах малого таза (как самостоятельный метод оперативного обезболивания при сохраненном спонтанном дыхании); операции на органах груди, живота, забрюшинного пространства, на нижних конечностях (как компонент комбинированной анестезии в сочетании с ИВЛ); закрытые повреждения грудной клетки; множественные переломы ребер (как метод устранения боли, ОДН, улучшения очищения трахеобронхиального дерева); переломы костей таза, нижних конечностей (как метод продленного обезболивания в послеоперационном или посттравматическом периоде); ранний послеоперационный период при вмешательствах на внутренних органах груди, живота, таза, забрюшинного пространства (как метод продленного обезболивания и борьбы с парезом ЖКТ, ОДН); хронические болевые синдромы травматической этиологии (как самостоятельный метод купирования боли).

Нельзя вводить местные анестетики в эпидуральное пространство, пока полностью не купированы явления шока и не нормализован ОЦК, но применение наркотических анальгетиков допустимо в остром периоде травм и ранений.

К общепринятым противопоказаниям для всех видов эпидуральных блокад относятся: воспалительные процессы в зоне предполагаемой пункции; повышенная чувствительность к применяемым препаратам; нарушение коагуляции крови любой этиологии; тяжелые формы ЧМТ, сопровождающиеся нарушениями жизненных функций; травмы позвоночника с нарушением целости твердой мозговой оболочки.

Чтобы безошибочно наметить уровень блокады, следует четко представлять схему сегментарной иннервации органов и тканей у человека. Место пункции должно соответствовать центру спинальных сегментов, которые намереваются заблокировать.

Поиск соответствующих межпозвоночных промежутков проводят с использованием известных анатомических ориентиров: легко пальпировать остистый отросток VII шейного позвонка; нижние углы лопаток соответствуют уровню VII—VIII грудных позвонков; последняя (XII) пара ребер прикреплена к XII грудному позвонку; горизонтальная плоскость, проведенная на уровне гребешков подвздошных костей, проходит через IV поясничный позвонок.

В зависимости от локализации патологического процесса рекомендуются следующие уровни пункции эпидурального пространства:

— сердце — ТIII — TIV;

— легкие, бронхи, средостение — ТIV — TVII;

— грудная клетка (костный остов) — TIV — TVI;

— пищевод — TIV — TVI;

— диафрагма — СIII — CV;

— желудок, двенадцатиперстная кишка — TV — ТIX;

— печень, желчный пузырь — TVI — TX;

— поджелудочная железа — TV — ТIХ;

— селезенка — TVI — TVIII;

— подвздошная кишка — ТIX — ТХI;

— слепая кишка, восходящая толстая — TVIII — ТХI;

— нисходящая толстая, сигмовидная кишка — ТX — LII

— прямая киша, промежность — ТXI — LII;

— почки, мочеточники — TXI — LII;

— предстательная железа — TXI — LII;

— яички — LIV — SI

— мочевой пузырь — ТXI — LII;

— матка, придатки, наружные половые органы — ТX — LII;

— тазобедренный сустав, верхняя треть бедра — ТXII — LIII;

— нижняя треть бедра, коленный сустав — LII — LIV;

— голень, голеностопный сустав — LII — LIV.

При обширных операциях

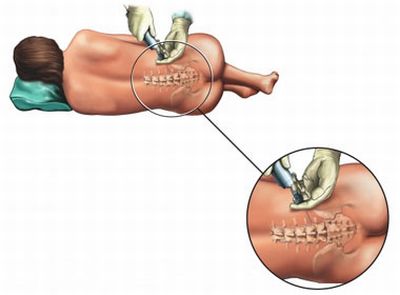

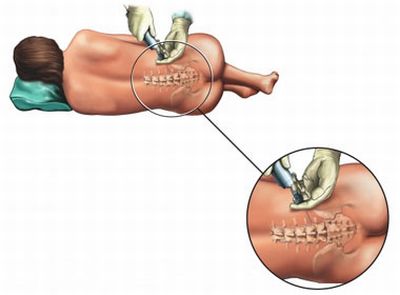

В случаях обширных операций, например при вмешательствах на промежности и органах брюшной полости, эпидуральное пространство пунктируют на двух уровнях (рис. 10).

Рис. 10. Катетеризация эпидурального пространства (2 уровня).

Пункцию выполняют в положении больного сидя или лежа в зависимости от его состояния. При введении через катетер наркотических анальгетиков их исключают из схемы премедикации. У лиц с неустойчивой психикой и у детей пункцию целесообразно проводить под общим обезболиванием (кетамин и др.). В остальных случаях для безболезненного проведения процедуры достаточно местной инфильтрационной анестезии.

Предварительно руки врача, область пункции обрабатывают по общехирургическим правилам с тщательным удалением йода из зоны введения иглы. В стандартный набор для пункции — катетеризации эпидурального пространства включается игла Туохи, пластмассовые катетеры и 5-граммовый шприц с хорошо подогнанным поршнем. Рекомендуется пользоваться одноразовыми шприцами, иглами, а также катетерами с бактериальными фильтрами (рис. 11).

Рис. 11. Стандартный набор для катетеризации эпидурального пространства.

1 — игла Туохи; 2 — шприц 3 — эпидуральный катетер; 4 — заглушка для инъекционной иглы; 5 — клей цианакрилатный МК-2.

Пункция выполняется из срединного или бокового доступа (рис. 12); соответственно иглу продвигают между остистыми отростками позвонков либо латеральнее них на 1,5—2 см (рис. 13). О попадании иглы в эпидуральное пространство свидетельствует ощущение легкого провала и начало более свободного движения поршня (пузырек воздуха в шприце не деформируется).

Рис. 12. Доступы для пункции эпидурального пространства (средний и боковой).

Рис. 13. Этапы введения катетера в эпидуральное пространство (объяснение в тексте).

В этот момент продвижение иглы прекращают; убеждаются в отсутствии СМЖ в шприце при оттягивании поршня; далее шприц отсоединяют и через иглу на глубину 3—5 см проводят тонкий пластмассовый катетер. Иглу извлекают по катетеру; на место пункции наносят каплю стерильного цианакрилатного клея; катетер дополнительно продвигают вглубь на 0,5—0,7 см. Через несколько секунд клей полимеризируется, герметизируя пункционный канал. В заключение процедуры катетер осторожно, но тщательно фиксируют полоской липкого пластыря, а на конец катетера надевают иглу для инъекций и закрывают ее стерильной «заглушкой» (рис. 14).

Рис. 14. Фиксация эпидурального катетера.

При введении через катетер местноанестезирующего раствора также соблюдаются все правила асептики. Когда по ходу процедуры повреждают твердую мозговую оболочку, пункцию повторяют на уровне, расположенном на один позвонок ниже или выше прежней точки (в зависимости от намечаемого направления катетера). Двух-трехкратные попытки катетеризации, не сопровождающиеся успехом, предопределяют отказ от нее в пользу иного метода обезболивания.

Нахождение эпидурального катетера в одном положении не должно превышать 5—7 дней. Более длительное пребывание катетера ведет к асептическому воспалению даже при соблюдении всех правил ухода за ним. Болевые или просто неприятные ощущения, возникающие при введении препаратов, являются показанием для удаления катетера.

Тримекаин в 2—3% растворе используется для эпидуральной анестезии, а в 1 % растворе — для аналгезии. Разовая доза составляет 8—10 мг/кг веса тела; продолжительность действия 2—2,5 ч. Лидокаин как более токсичный препарат вводят в эпидуральное пространство в 2% концентрации для анестезии и в 1—0,5% — для аналгезии. Максимальная доза составляет 10 мг/кг; продолжительность действия 3—5 ч. Дикаин по своей токсичности намного превосходит другие местноанестезирующие средства и поэтому используется в 0,2—0,3% растворе при максимальной разовой дозе 2,5 мг/кг.

Длительность эпидурального блока достигает 5—6 ч. Увеличение дозы недопустимо, так как ведет к тяжелым токсическим явлениям, вплоть до летального исхода. Следует всячески избегать контакта дикаина со щелочными препаратами, так как в их присутствии образуется осадок. Другой недостаток дикаина — растянутый период обратного действия (до 40 мин), в связи с чем его следует комбинировать с иными препаратами.

Бупивакаин обладает наиболее продолжительным действием (6—12 ч), но он достаточно токсичен и поэтому используется в 0,5% концентрации для эпидуральной анестезии и в 0,25% — для аналгезии. Максимальная разовая доза бупивакаина составляет 1 мг/кг. Все препараты местных анестетиков, рекомендованные для эпидурального обезболивания, раздражающим действием на ткани не обладают.

Анестезирующий эффект местных анестетиков можно увеличить и продлить за счет добавления адреналина из расчета 1 : 200 000 (0,1 мл на 20 мл местноанестезирующего раствора). Дозирование адреналина следует проводить с особой тщательностью, памятуя, что малейшая передозировка вызывает артериальную гипертензию, нарушения сердечного ритма, неврологические расстройства и спазм артериол, питающих нервные корешки.

Из наркотических анальгетиков для эпидурального введения прежде всего избирают морфина гидрохлорид в обычной дозе 0,05—0,1 мг/кг (морфина гидрохлорид разрешен для эпидурального введения Государственным фармакологическим комитетом РФ). Расчетную дозу препарата растворяют в изотоническом растворе хлорида натрия или в растворе местных анестетиков.

Первые признаки сегментарной аналгезии наступают через 15—20 мин; максимальный эффект выражен на 40—60-й минуте; продолжительность действия — 12—24 ч. Добавление адреналина удлиняет обезболивающий эффект морфина (в среднем на 3 ч). При этом уменьшается общерезорбтивное действие (на 60—70%), но возрастает опасность дыхательной депрессии из-за повышения содержания анальгетика в СМЖ.

Промедол уступает морфину по анальгетической активности, но менее токсичен. Для эпидурального введения применяют 0,15—0,5 мг/кг веса тела в изотоническом растворе натрия хлорида или растворе местных анестетиков. В основном применяется у детей. Первые признаки сегментарной аналгезии регистрируют через 15—20 мин, максимальный эффект — через 30—40 мин; продолжительность действия составляет 12—20 ч.

Фентанил вводят в дозе 0,07—1,4 мкг/кг в тех же растворах. Анальгетическое действие препарата наступает уже через 6—10 мин, максимальный эффект — через 15—20 мин; продолжительность действия не превышает 5—7 ч. Дипидолор — синтетический анальгетик — также можно вводить в эпидуральное пространство (доза 0,2 мг/кг).

Однако если все перечисленные препараты не обладают местнораздражающим действием на ткани, то дипидолор, по данным исследований, проведенных с нашим участием, вызывает выраженную реакцию гистологических структур, включая прилежащий отдел спинного мозга. В связи с этим целесообразность эпидурального применения этого препарата сомнительна. Эпидуральное введение сопровождается общим седативным действием наркотических анальгетиков, продолжающимся 0,5—1,5 ч.

Выбор объема и дозы препаратов для эпидурального введения зависит от планируемых целей. Так, для получения анестезии необходимы концентрированные растворы местных анестетиков из расчета 1,5—2 мл на каждый блокируемый сегмент спинного мозга (2—5% раствор тримекаина, 2% раствор лидокаина, 0,3% раствор дикаина, 0,5% раствор бупивакаина в общем объеме не более 20—25 мл).

У лиц пожилого возраста, с избыточной массой тела и у беременных расчетные объемы сокращают на 15—20% из-за сужения эпидурального пространства и тенденции к распространению препаратов в краниальном и каудальном направлениях.

Для получения аналгезии используют менее концентрированные растворы и в меньших объемах (1 % раствор тримекаина, лидокаина или 0,25% раствор бупивакаина в объеме 10—15 мл). Для умеренной сегментарной аналгезии достаточна 0,5% концентрация растворов тримекаина, лидокаина.

Через катетер предварительно вводят «тест-дозу» — 2—3 мл раствора, а спустя 3—5 мин, если отсутствуют признаки спинальной блокады,— оставшуюся часть (фракционно). Чтобы предупредить распространение опиатов, попадающих в СМЖ в краниальном направлении, больному рекомендуется принять на 2—3 ч фовлеровское положение.

Для получения эпидуральной аналгезии наиболее часто избирают морфин (0,05—0,1 мг/кг). При парезах кишечника особенно благотворно действуют 5—10 мл 0,5—1% растворы тримекаина, лидокаина («сегментарная десимпатизация»).

В.Н. Цибуляк, Г.Н. Цибуляк

Источник

В современной медицине существует достаточно много новых технологий в различных областях. Вот и такие виды обезболивания, как спинальная и эпидуральная анестезия, также достаточно новы, но все увереннее приобретают популярность в акушерстве и гинекологии. Оба этих способа очень схожи, однако имеются и существенные различия. Стоит рассмотреть каждый из этих вид анестезии отдельно.

Немного анатомии

Лучшим местом для прокола считаются промежутки между 2 и 3 или 3 и 4 поясничными позвонками. Анестезиолог вводит иглу через связки остистых отростков этих позвонков до проникновения в эпидуральную или субарахноидальную полость, в зависимости от производимой анестезии. Выбор поясничной области для проведения прокола неслучаен. Именно поясничный отдел позвоночника отвечает за иннервацию области живота и малого таза.

Спинальная анестезия

Разновидность анестезии, при которой анестезирующий препарат вводится через пункционную иглу на уровне поясницы в пространство, окружающее непосредственно спинной мозг и называемое субарахноидальным. Заполнено оно спинномозговой жидкостью. Прокол кожи и всех последующих тканей производится методом люмбальной пункции. После введения необходимого количества анестетика в жидкость, которой окружен спинной мозг, игла извлекается. Далее препарат оказывает анестезирующее воздействие на ближайший участок спинного мозга, в результате чего развивается его блокада и происходит потеря чувствительности всех органов, нервы которых связаны с этим участком.

Разновидность анестезии, при которой анестезирующий препарат вводится через пункционную иглу на уровне поясницы в пространство, окружающее непосредственно спинной мозг и называемое субарахноидальным. Заполнено оно спинномозговой жидкостью. Прокол кожи и всех последующих тканей производится методом люмбальной пункции. После введения необходимого количества анестетика в жидкость, которой окружен спинной мозг, игла извлекается. Далее препарат оказывает анестезирующее воздействие на ближайший участок спинного мозга, в результате чего развивается его блокада и происходит потеря чувствительности всех органов, нервы которых связаны с этим участком.

Наступление полного обезболивания при спинальной анестезии происходит в течение 5-10 минут, поэтому эта технология может использоваться при экстренных операциях. Однако и при плановых кесаревых сечениях и других операционных вмешательствах предпочтителен именно этот вид анестезии.

Примерно в 0,5-1% случаев не происходит потеря болевой чувствительности после введения препарата, что является, конечно же, препятствием к проведению операции. В таких случаях женщину чаще всего переводят на общий наркоз.

Эпидуральная анестезия

Представляет собой метод регионарной анестезии, при котором анестетик посредством иглы и специального катетера вводится во внутреннее пространство позвоночника, называемое эпидуральным и заполненное жировой тканью. Это пространство находится перед субарахноидальным, соответственно, глубина введения иглы меньше, чем при спинальной анестезии. Впоследствии игла извлекается, а катетер остается и в дальнейшем при необходимости через него можно дополнительно вводить анестетик, что позволяет использовать эпидуральную анестезию во время операций, длящихся более двух часов.

В эпидуральном пространстве анестетик воздействует на конечные участки нервов, вызывая их блокаду и невозможность проведения болевых импульсов и не затрагивая при этом спинной мозг. В гинекологии прокол для эпидуральной анестезии делается в области поясницы. В связи с тем, что время ожидания полного обезболивания составляет в среднем 20-30 минут, эта анестезия не подходит для использования при экстренных случаях.

Если происходит так, что анестетик не оказывает нужного эффекта и чувствительность полностью или частично сохраняется, что может возникнуть примерно в 5% случаев, то эта проблема решается довольно просто – пациентке еще раз вводят необходимую дозу препарата через катетер в спине.

В последнее время все чаще эпидуральная анестезия проводится роженицам при естественных родах, так как при отсутствии негативного влияния на мозг и сознание женщины этот способ оказывает отличный эффект на её эмоциональное состояние, избавляя от мучительной родовой боли, а нервная система ребенка при этом не страдает как при общем наркозе.

Основные сходства

Основные сходства спинальной и эпидуральной анестезии состоят в следующем:

- Во время процедуры женщина находится в положении сидя или на боку.

- Во время прокола испытываются похожие ощущения.

- В обоих случаях блокируются болевые ощущения и расслабляются мышцы.

- Имеются идентичные противопоказания.

Главные различия

Несмотря на кажущуюся схожесть этих двух видов анестезии, имеются весьма заметные различия, среди которых можно перечислить следующее:

-

Различаются полости в позвоночнике для введения анестетика – это может быть или субарахноидальное или эпидуральное пространство.

Различаются полости в позвоночнике для введения анестетика – это может быть или субарахноидальное или эпидуральное пространство. - Анестетик воздействует разными путями – в одном случае происходит блокада спинного мозга, в другом – блокируются конечные участки нервов.

- Иглы для прокола отличаются по толщине.

- Имеется разница в быстроте исчезновения болевой и тактильной чувствительности после введения препарата.

- Зафиксирован немного разный процент риска развития осложнений.

Побочные эффекты и возможные осложнения

Очень редко, но осложнения все же случаются. Согласно статистике, это происходит менее чем в 0,05% случаев, и в процентном соотношении эпидуральная анестезия является более опасной в этом смысле. Несмотря на то, что чаще всего осложнения проходят через некоторое время без последствий, их все же стоит перечислить:

- Образование гематомы в эпидуральном пространстве.

- Резкое снижение артериального давления и, как следствие, возникновение слабости и тошноты сразу после введения препарата.

- Послеоперационные головные боли различной силы, вызванные вытеканием цереброспинальной жидкости в эпидуральную область.

- Развитие полного спинного блока при введении большой дозы анестетика в субарахноидальное пространство, что может вызвать проблемы с дыханием и сердцем.

- Попадание используемых препаратов в кровяное русло и возникновение спазмов в головном мозге, вплоть до судорог и нарушений сердечной деятельности.

- Инфицирование эпидурального пространства.

- Боль в спине.

Стоит отметить тот факт, что прокол обычно производится на уровне третьего поясничного позвонка, а спинной мозг заканчивается на уровне второго, так что вероятность его повреждения при этом крайне мала. Немаловажно и то, что большая часть возникших осложнений при своевременном обнаружении и адекватном лечении проходит в течение нескольких дней, реже недель, и совсем редко может потребоваться несколько месяцев.

Источник