Экзостозы шейного отдела позвоночника

Лучевая диагностика остеохондромы позвоночника

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Остеохондрома (ОХ)

• Врожденные множественные экзостозы (ВМЭ)

2. Синонимы:

• Костно-хрящевой экзостоз, экзостоз

• ВМЭ, или диафизарная аклазия, множественные хрящевые экзостозы

3. Определения:

• Покрытое хрящевым колпачком костное разрастание, являющееся непосредственным продолжением материнской кости

б) Визуализация:

1. Общие характеристики остеохондромы позвоночника:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Костное образование в виде «цветной капусты» на широком основании или на ножке, кортикальные стенки и костномозговое пространство которого являются непосредственным продолжением таковых у материнской кости

• Локализация:

о Кости, формирующиеся посредством энхондральной оссификации:

– Чаще всего метафизы длинных трубчатых костей (85%), особенно образующих коленный сустав

о Позвоночная локализация <5% случаев:

– Шейный отдел (50%, в основном С2)> грудной отдел (Т8 > Т4 > другие уровни) > поясничный отдел >> крестец

– Остистые/поперечные отростки >тела позвонков

• Размеры:

о На момент диагностики размеры варьируют; 1 -10 см

2. Рентгенологические данные остеохондромы позвоночника:

• Рентгенография:

о Костное образование на широком основании/на ножке с воронкообразным расширением кортикальных стенок материнской кости в области прикрепления остеохондромы (ОХ)

о Хрящевой колпачок виден только при его выраженной минерализации

3. КТ при остеохондроме позвоночника:

• Бесконтрастная КТ:

о Костное образование на широком основании или на ножке о Непрерывность кортикального слоя и костномозгового пространства с материнской костью

о Признаки хондроидной кальцификации хрящевого колпачка

• КТ с КУ:

о Может отмечаться периферическое усиление и усиление визуализации перегородок в хрящевом колпачке

4. МРТ при остеохондроме позвоночника:

• Т1-ВИ:

о Гиперинтенсивность центральной зоны (костного мозга), окруженная гипоинтенсивным кортикальным слоем

о Гипо-/изоинтенсивный хрящевой колпачок, образованный гиалиновым хрящом

• Т2-ВИ:

о Изо- или гипоинтенсивность центральной зоны (костного мозга), окруженная гипоинтенсивным кортикальным слоем

о Гиперинтенсивный хрящевой колпачок, образованный гиалиновым хрящом

• Т1-ВИ с КУ:

о Может отмечаться периферическое усиление и усиление сигнала перегородок в хрящевом колпачке

5. УЗИ при остеохондроме позвоночника:

• Монохромное УЗИ:

о Гипоэхогенный неминерализированный хрящевой колпачок достаточно легко отличить от окружающей жировой ткани и мышц

о Минерализация хрящевого колпачка и костная ножка → задняя акустическая тень

6. Радиоизотопные методы исследования:

• Костная сцинтиграфия:

о Результаты вариабельны; прямая корреляция с энхондральным костеообразованием

– Усиление захвата изотопа = метаболически активная остеохондрома

– Отсутствие усиления захвата изотопа = неактивная остеохондрома

7. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о МРТ

• Протокол исследования:

о МРТ позволяет оценить размеры хрящевого колпачка, состояние смежных нервных и костно-мышечных структур

о КТ позволяет оценить степень минерализации образования, подтвердить непрерывность его с костномозговыми пространствами позвонка

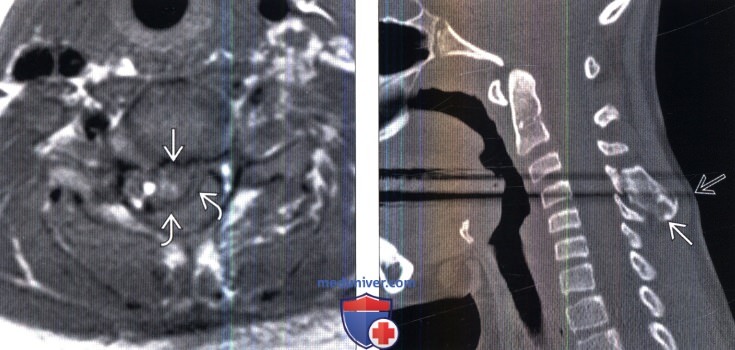

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ: костномозговое пространство остеохондромы, расположенное в просвете спинномозгового канала, с преимущественно гипоинтенсивным хрящевым колпачком, вызывающим стеноз шейного отдела позвоночника и сдавление спинного мозга.

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ: костномозговое пространство остеохондромы, расположенное в просвете спинномозгового канала, с преимущественно гипоинтенсивным хрящевым колпачком, вызывающим стеноз шейного отдела позвоночника и сдавление спинного мозга.

(Справа) Сагиттальный КТ-срез шейного отдела позвоночника ребенка: костное образование на ножке исходящее из остистого отростка С4. Образование несколько пролабирует в направлении кожных покровов.

в) Дифференциальная диагностика остеохондромы позвоночника:

1. Хондросаркома:

• Изолированное или вторичное вследствие злокачественной трансформации ОХ образование

• Литическое деструктивное образование со склерозированными границами и мягкотканным компонентом

• Хондроидный матрикс («кольца и дуги», 50%)

2. Остеобластома:

• Экспансивное образование, обычно локализующееся в задних элементах

• Литическое образование с костным матриксом, узкая переходная зона

3. Аневризмальная костная киста (АКК):

• Экспансивное литическое образование

• Многокамерное, с уровнями жидкости

4. Опухолевый кальциноз:

• Кальцифицированное периартикулярное объемное образование

• Поражение позвоночника бывает нечасто

5. Энтезопатия:

• Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз, анкилозиру-ющий спондилит, псориатическая артропатия, нарушение обмена кальция

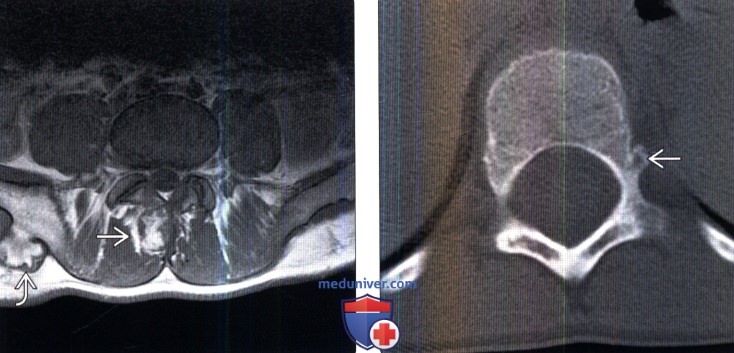

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ: объемное образование вида «цветной капусты», характеризующееся гетерогенной интенсивностью сигнала, исходящее из левого дугоотростчатого сустава L5-S1. Гиперинтенсивность Т1 -сигнала отражает элементы костного мозга.

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ: объемное образование вида «цветной капусты», характеризующееся гетерогенной интенсивностью сигнала, исходящее из левого дугоотростчатого сустава L5-S1. Гиперинтенсивность Т1 -сигнала отражает элементы костного мозга.

(Справа) Фронтальный КТ-срез: остеохондрома, исходящая из левых задних элементов грудного позвонка. Кортикальная пластинка и костномозговое пространство образования являются непосредственным продолжением таковых у подлежащей кости. Смежные ребра оттеснены.

г) Патология:

1. Общие характеристики остеохондромы позвоночника:

• Этиология:

о Идиопатические причины, травма, недостаточность перихондрального кольца:

– Грыжеподобное выпячивание периферической порции эпифизарного хряща за пределы ростковой пластинки

– Стимуляция метаплазии хрящевых клеток, энхондральное костеообразование → костная ножка

о ОХ, индуцированные облучением:

– Наиболее распространенная постлучевая доброкачественная опухоль:

Частота 6-24%

– Доза облучения в 1 500-5500 сГр; развивается в периферической области зоны облучения:

Возраст пациентов на момент проведения лучевой терапии >2 лет

Продолжительность латентного периода 3-17 лет

– Гистологически и рентгенологически идентичны другим экзостозам

• Генетика:

о Врожденные множественные экзостозы:

– Аутосомно-доминантный механизм наследования

– Ген экзостозов (множественных) 1 (или ЕХТ1) в длинном плече 8 хромосомы; кодирует структуру белка экзостозина 1

– Ген экзостозов (множественных) 2 (или ЕХТ2) в коротком плече 11 хромосомы; кодирует структуру белка экзостозина 2

– Ген экзостозов (множественных) 3 (или ЕХТЗ) в коротком плече 19 хромосомы; кодирует структуру белка экзостозина 3

– Инактивация одного гена семейства EXT → экзостоз; последующая инактивация второго гена → злокачественная трансформация

• Доброкачественная хрящевая опухоль скелета:

о 9% всех костных опухолей, наиболее распространенная доброкачественная костная опухоль (30-45%)

о Быстрый рост, болевой синдром, продолжение роста опухоли с формированием хрящевого колпачка толщиной > 1,5 см по завершении созревания костей скелета могут свидетельствовать о злокачественной трансформации остеохондромы в хондросаркому

о Осложнения остеохондром включают деформации, переломы, сосудистую недостаточность, неврологический дефицит, формирование бурс и злокачественную трансформацию

• Остеохондрома (ОХ) позвоночной локализации встречаются редко: 1-5% спорадических ОХ, 1-9% при ВМЭ:

о Узкая ножка или широкое основание, непрерывность кортикальной пластинки и костномозгового пространства

о Толщина гиалинового хрящевого колпачка обратно пропорциональна возрасту пациента

• Многие позвоночные остеохондромы (ОХ) существуют бессимптомно:

о Могут становиться причиной механического импинджмента

о Могут сдавливать спинной мозг или его корешки

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Костное образование, кортикальные стенки которого и костномозговое пространство являются продолжением таковых у материнской кости

• Хрящевой колпачок может быть толстым, иметь бугристую блестящую серо-голубую поверхность (у молодых пациентов) или иметь толщину в несколько миллиметров либо отсутствовать вовсе (у взрослых)

3. Микроскопия:

• Зрелая хрящевая ткань, губчатая и кортикальная костная ткань

• Гистологическое строение хрящевого колпачка отражает классическую картину зоны росткового хряща

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ: крупная остеохондрома, исходящая из остистого отростка L4, центральное костномозговое пространство характеризуется гиперинтенсивностью сигнала, периферический хрящевой колпачок гипоинтенсивен. В области правого подвздошного гребня видна остеохондрома более классического вида «цветной капусты».

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ: крупная остеохондрома, исходящая из остистого отростка L4, центральное костномозговое пространство характеризуется гиперинтенсивностью сигнала, периферический хрящевой колпачок гипоинтенсивен. В области правого подвздошного гребня видна остеохондрома более классического вида «цветной капусты».

(Справа) Аксиальный КТ- срез, пациент с ВМЭ: визуализируется небольшой костный вырост в области левого корня дуги позвонка с признаками кортико-медуллярной непрерывности с подлежащей костью.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина остеохондромы позвоночника:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Нередко бессимптомное течение, становится случайной находкой при рентгенологическом исследовании

о Пальпируемое объемное образование

о Механический импинджмент суставов, мышц

• Другие симптомы/признаки:

о Миелопатия или радикулопатия, чаще при ВМЭ

о Стеноз спинномозгового канала может служить предрасполагающим фактором к повреждению спинного мозга при минимальной травме

о Неврологический дефицит со стороны черепных нервов

о Объемное образование глотки

о Сколиоз

2. Демография:

• Возраст:

о Пик заболеваемости = 10-30 лет

о Большинство случаев ВМЭ диагностируется в возрасте до пяти лет и практически все – к 12 годам

• Пол:

о М:Ж = 3:1

• Эпидемиология:

о Частота солитарных ОХ неизвестна, поскольку многие из них существуют бессимптомно

о Частота ВМЭ в западных популяциях составляет 1 на 50-100 тыс., частота среди представителей народности чаморро1 достигает 1:1 000

3. Течение заболевания и прогноз:

• Частота местных рецидивов после хирургического лечения не превышает 2%

• Доброкачественные образования: отсутствие потенциала к метастазированию

• Злокачественная трансформация характерна менее, чем для 1% солитарных образований и для 3-5% остеохондром (ОХ) при ВМЭ:

о Продолжение роста или усиление болевого синдрома после завершения созревания скелета, увеличение толщины хрящевого колпачка (> 1,5 см у взрослых)

4. Лечение остеохондромы позвоночника:

• Консервативное при бессимптомном течении

• Хирургическая резекция, коррекция деформации при клинически значимых ОХ

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Множественная локализация → скорее всего ВМЭ

• Необходимо оценить толщину хрящевого колпачка в контексте возраста пациента

2. Советы по интерпретации изображений:

• При размерах хрящевого колпачка > 1,5 см у взрослых пациентов должно возникать подозрение о злокачественной трансформации ОХ (хондросаркома)

• Рентгенологическая картина достаточно патогномонична

ж) Список использованной литературы:

1. Akhaddar A et al: Solitary osteochondroma of the cervical spine presenting as recurrent torticollis. Pan Afr Med J. 17:271, 2014

2. Ruivo C et al: Spinal chondrosarcoma arising from a solitary lumbar osteochondroma. JBR-BTR. 97(1):21-4, 2014

3. Rustagi T et al: C2 compressive osteochondroma with transient neurologic symptoms in a pediatric patient. Spine J. 14(10):2516-7, 2014

4. Aldea S et al: Acute spinal cord compression in hereditary multiple exostoses. Acta Neurochir (Wien). 148(2): 195-8; ion 198,2006

5. Maheshwari AV et al: Osteochondroma of C7 vertebra presenting as compressive myelopathy in a patient with nonhereditary (nonfamilial/sporadic) multiple exostoses. Arch Orthop Trauma Surg. 126(10):654-9, 2006

6. Moon KS et al: Osteochondroma of the cervical spine extending multiple segments with cord compression. Pediatr Neurosurg. 42(5):304-7, 2006

7. Kouwenhoven JW et al: ache due to an osteochondroma of the axis. Eur Spine J. 13(8):746-9, 2004

8. Taitz J et al: Osteochondroma after total body irradiation: an age- complication. Pediatr Blood Cancer. 42(3):225-9, 2004

9. Akagi S et al: Osteochondroma of the upper cervical spine presenting as vertigo. Orthopedics. 26(2):187-8, 2003

10. Fiechtl JF et al: Spinal osteochondroma presenting as atypical spinal curvature: a case report. Spine. 28( 13):E252-5, 2003

11. Jones KB et al: Of hedgehogs and hereditary bone tumors: re-examination of the pathogenesis of osteochondromas. Iowa Orthop J. 23:87-95, 2003

12. Cirak В et al: Cervical osteochondroma as a cause of spinal cord compression in a patient with hereditary multiple exostoses: Computed tomography and magnetic resonance imaging findings. Australas Radiol. 46(3):309-11, 2002

– Также рекомендуем “КТ, МРТ хондросаркомы позвоночника”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.8.2019

Источник

Статью подготовил детский хирург-ортопед Михаил Юрьевич Степанов

Экзостоз – представляет собой доброкачественный костно-хрящевой опухолевидный нарост, который располагается на поверхности кости. Нередко это заболевание передаётся по наследству и чаще всего бывает вторичным, как осложнение той или иной болезни.

Как правило, экзостозы появляются у детей подросткового возраста, развиться они могут даже и у маленького ребёнка, но, в большинстве случаев, до 7-8 лет заболевание никак себя не проявляет. Однако, в период интенсивного роста организма (8-16 лет), происходит резкий скачок этой патологии.

Опасность такого костно-хрящевого нароста заключается в том, что он может совершенно никак себя не проявлять длительное время, постепенно разрастаясь до больших размеров.

Диагностика

Часто экзостоз обнаруживается совершенно случайно в результате простого осмотра. Для более детальной диагностики врач делает рентгеновский снимок. В некоторых случаях проводится биопсия с забором тканей.

Причины появления экзостоза

Безусловно, это заболевание не появляется просто так, у него есть свои причины. Как правило, это всевозможные травмы и микротравмы в детском и подростковом возрасте, когда идёт усиленный рост тканей, переломы, ущемление, перенесённые заболевания (в том числе инфекционные и вирусные), различные патологии надкостницы и хряща, ущемления, многообразные аномалии скелета.

Симптоматика

Выражается заболевание в появление шишечки, которая может располагаться по всему организму, находиться на любой кости, но почти 50% всех экзостозов образуются в области колена (нижний отдел бедренной кости и верхний отдел малой берцовой и большой берцовой костей). Такие наросты любят длинные трубчатые кости.

До поры до времени недуг может никак себя не проявлять, но постепенно он увеличивается и может вызывать сильную локальную боль и боль, отдающую в различные сегменты.

Располагаясь рядом с крупными сосудами и нервами, экзостозы затрагивают их, вызывая нарушения прохождения нервных импульсов и нарушение кровоснабжения конечностей. В таких случаях, помимо боли, возникающей при сдавливании определённых участков тела, человек может испытывать онемение, иногда головокружение.

Если нарост располагается рядом с суставом, он является причиной ограниченности движений. Появление таких симптомов очень важно и является абсолютным показанием к срочному лечению патологии. Ведь если заболевание протекает тяжело и быстро разрастается, существует риск его перерождения в злокачественную опухоль.

Виды экзостозов

Экзостозы могут быть различных форм (напоминать линии, шары, грибы, шипы) и размеров (от нескольких мм до размеров крупного яблока).

Бывают солитарные наросты, то есть одиночные, располагающиеся лишь в каком-то одном месте. А может быть так называемая множественная экзостозная хондродисплазия, когда опухоли возникают в нескольких местах сразу (диагностируются в области колена, ключицы, на тазобедренных и плечевых суставах, рёбрах, лопатках, иногда даже в полости рта на зубах).

Одной из самых серьёзных форм данного заболевания является экзостоз позвоночника, ведь в этом случае опухоль может поразить спинной мозг и вызвать нарушения в его функционировании.

Лечение

Экзостозы – довольно стойкие образования, и сами по себе они редко рассасываются, поэтому существует лишь один способ лечения – операция.

Как правило, её назначают лицам, достигшим совершеннолетия, до тех пор наросты могут сами уменьшиться в размерах.

В ряде случаев, опухоль не причиняет человеку никакого дискомфорта, так что он может жить с нею всю жизнь, периодически наблюдаясь у врача.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ХИРУРГУ

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ДЕТСКОМУ ХИРУРГУ

Источник

Остеофиты в шее – чем опасны?

Под влиянием серьёзных нагрузок, избыточного веса, гормональных изменений, травм и других факторов могут возникнуть боль, дискомфорт и ограничение подвижности. В результате краевого разрастания кости позвонка появляются патологические образования – остеофиты. Это особые наросты костной ткани, напоминающие шипы или бугорки. Как правило, остеофиты локализуются в шейном или грудном отделе позвоночника, намного реже – в поясничном отделе.

Остеофиты ограничивают подвижность суставов, провоцируя срастание костных тканей. В силу того, что у них отсутствует хрящевое покрытие, возникает риск серьёзных внутренних повреждений мягких тканей. При образовании большого количества наростов диагностируется спондилез или остеохондроз. С данным заболеванием чаще сталкиваются люди старше 45 лет.

Прежде чем назначить лечение, необходимо установить факторы, которые провоцировали образование остеофитов.

Наиболее распространенные причины:

- избыточная масса тела

- микроповреждения хрящевой ткани вследствие чрезмерных физических нагрузок и защитная реакция в виде костного разрастания

- дистрофические процессы и гормональные изменения, затрагивающие межпозвоночные диски

- дегенеративные изменения из-за артроза, который истощает и уничтожает хрящевые ткани

- плоскостопие

- механические повреждения шейного отдела

- нарушение обменных процессов

- последствия переломов компрессионного типа, при которых организм производит избыток костной ткани взамен поврежденной

Остеофиты не сразу причиняют дискомфорт. На протяжении достаточно длительного периода симптоматика заболевания будет незначительной. Наличие формирований костного характера в шейном отделе можно увидеть на рентгеновском снимке. По мере ухудшения состояния возникает систематическое онемение шеи, ограничивается подвижность. Если наросты достигли крупных размеров, в тканях возникает воспаление, вызывающее резкие болевые ощущения. На данной стадии патология может распространяться на весь позвоночник.

Важно на ранней стадии диагностировать патологию, для этого необходимо обратить внимание на основные симптомы образования остеофитов шейного отдела позвоночника:

- снижается подвижность шеи, нарушается чувствительность

- во время поворотов шеи возникает резкая боль

- появляется шум в ушах, головокружения, потемнения в глазах

- ухудшается зрение

- возникает тошнота или рвота

- появляются перепады давления

- ощущается боль по всему позвоночнику во время ходьбы.

Провести точную диагностику поможет врач, который проведет осмотр, назначит рентген, томографию компьютерного типа и электронейрографию.

После того как получена объективная картина заболевания, можно перейти к лечению.

Методы лечения остеофитов шейного отдела позвоночника:

- соблюдение правильного режима труда и отдыха

- прием специализированных препаратов (обезболивающих, противовоспалительных, миорелаксантов и пр.)

- физиотерапия (гирудотерапия, массаж, рефлексотерапия, гимнастика)

- оперативное вмешательство (фасектомия, ламинэктомия, фораминотомия и пр.). Прямые показания к операции – паралич, недостаточное кровоснабжение головного мозга и зажатие нервных корешков.

Применение средств народной медицины не вылечит остеофиты, но сделает традиционное лечение более эффективным. Хорошо зарекомендовали себя специальный настой из боярышника и отвар из бузины.

Как и любое другое заболевание, лучше предотвратить появление остеофитов, чем потом заниматься их лечением. Профилактика включает в себя контроль за массой тела и осанкой, сбалансированное питание, регулярную разминку мышц спины и исключение лишней нагрузки на позвоночник.

Источник