Исследование черепа и позвоночника

После внешнего осмотра производят тщательное исследование черепа и позвоночника, затем переходят к органам чувств и после этого исследуют чувствительность, двигательную функцию и вегетативную нервную систему. Системное исследование нередко дает возможность установить локализацию процесса и определить характер поражения.

Исследование черепа и позвоночника производят при помощи осмотра, пальпации и перкуссии. Вначале осматривают череп, а затем в той же последовательности—позвоночник.

При осмотре черепа обращают внимание на форму и объем, а также на различного рода деформации как черепа, так и отдельных его частей.

Деформации черепа в виде местного выпячивания отмечаются при новообразованиях мозга и органических повреждениях черепа.

Пальпация черепа дает возможность обнаружить податливость тканей при давлении и даже прогибание костной пластинки, местную болезненность и температуру.

Повышенная чувствительность обнаруживается при воспалительных процессах, новообразованиях, ценурозе овец и эхинококкозе, а также механических повреждениях черепной коробки.

Перкуссия черепной коробки имеет большое практическое значение, так как дает возможность выявлять локализацию процесса и определять характер изменений со стороны головного мозга. Перкуссия черепа производится непосредственно пальцем или же обратной стороной перкуссионного молоточка. Сила удара обычно соразмеряется с толщиной черепной коробки. У мелких животных она будет слабее, а у крупных—сильнее. Чтобы не пропустить незначительных изменений звука и лучше оттенить его в случаях патологии, прибегают к сравнительной перкуссии, для чего перкутируют симметричные области на одном уровне.

Резкое притупление звука отмечается при наличии опухолей, пузырей эхинококка и ценуроза овец, а также в случаях кровоизлияний и водянки мозговых желудочков. Громкий тимпанический звук костной пластинки в этих случаях становится тихим и совершенно тупым. В случае истончения костной пластинки сопротивление тканей оказывается значительно пониженным.

Исследование позвоночника вначале производится также осмотром, для чего вначале смотрят на позвоночник сбоку, а затем сзади. Среди изменений позвоночника заслуживают внимания различного рода искривления. Искривление позвоночника вверх носит название кифоз, искривление в вентральном направлении называется лордоз и искривление в боковом направлении— сколиоз. Наиболее частой причиной искривления позвоночника является воспаление спинного мозга и мозговых оболочек. Кифоз обнаруживают при параличах и парезах зада, а сколиоз (искривление в здоровую сторону) при поражении спинного мозга и сильно болезненных поражениях костей. Искривление позвоночника в шейной части может быть за счет судорожного сокращения и мышц затылка. Скручивание шеи у птиц в больную сторону отмечается при параличе n. vestibularis.

Ограниченные выпячивания на протяжении позвоночного столба могут быть за счет опухолей и воспаления костной ткани, а также при повреждении тела позвонков. Деформация костной ткани обнаруживается пальпацией и изредка при ректальном исследовании. При пальпации можно выявить диффузную и местную болезненность. Диффузная болезненность отмечается при остром спинальном и цереброспинальном менингите. Ограниченная болезненность обнаруживается при контузии и сдавливании спинного мозга. У мелких животных пальпацией выявляется крепитация при переломе или смещении позвонков. Для выявления крепитации стараются двумя руками производить движение позвоночника; одной рукой позвоночник смещается в одну сторону, а другой—в противоположную. При переломе или смещении слышится хруст.

Ненормальная неподвижность позвоночника встречается сравнительно редко и имеет в основе окостенение или обизвествление межпозвоночных пространств, на почве периостита, обусловленного воспалением или повреждением позвонков. Нарушение подвижности и болевые реакции выявляются у животных путем быстрых движений и крутых поворотов головы и туловища.

Источник

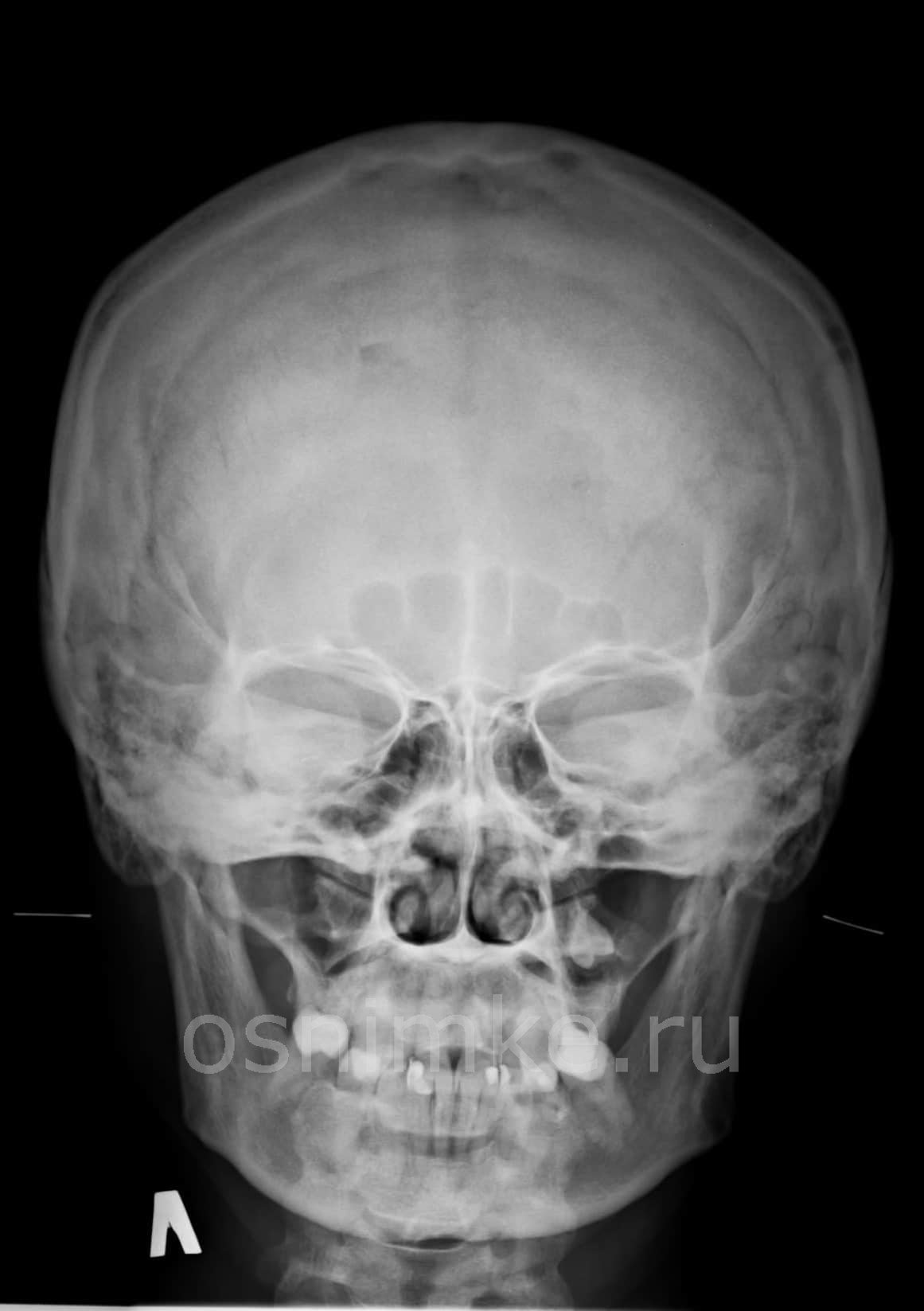

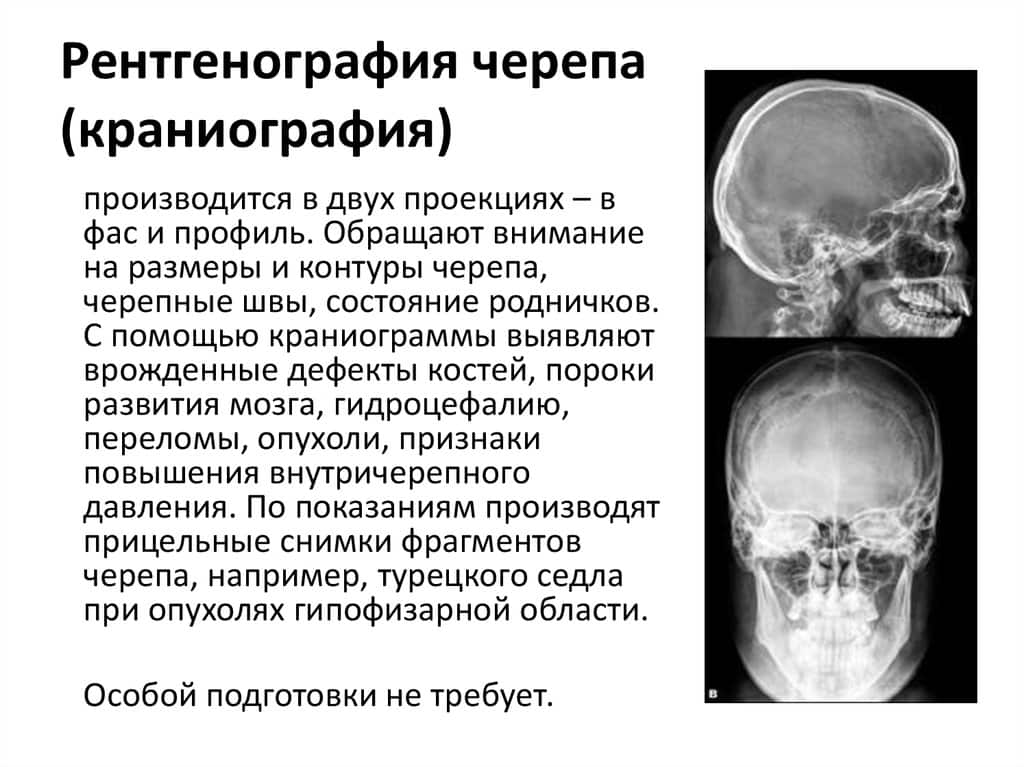

В настоящее время рентгеновское исследование широко применяют при внутричерепных заболеваниях, травмах головы, заболеваниях костей черепа, позвоночника, сочленений между позвонками и т.д.

Рентгеновские снимки делают, как правило, в двух проекциях — центральной и боковой. На рентгенограммах черепа обращают внимание на размеры и контуры черепа, черепные швы, состояние родничков (раннее или позднее их закрытие) и т.д. С помощью рентгенограммы черепа (краниограммы) выявляют врожденные дефекты костей черепа, пороки развития мозга, гидроцефалию, микроцефалию, переломы костей черепа, дистрофические изменения костей черепа, раннее расхождение или заращение черепных швов. Большое значение имеет исследование рентгенограммы черепа в диагностике опухолей головного мозга, повышения внутричерепного давления и др.

На рентгенограммах позвоночника регистрируются врожденные пороки развития позвоночника, изменения тел позвонков при туберкулезном их поражении, травматические изменения и т.п.

Необходимым условием хорошего качества рентгенограмм черепа и позвоночника является правильная укладка ребенка для проведения исследования. Этого можно достичь, если ребенок находится в спокойном состоянии, поэтому детям раннего возраста перед рентгеновским исследованием вводят (с помощью клизмы) хлоралгидрат, в результате чего ребенок засыпает.

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вентрикулография — метод введения контрастного вещества непосредственно в желудочки мозга с последующей рентгенографией. На рентгенограммах получается изображение желудочков мозга или контуров спинного мозга.

Ангиография — ценный метод, дающий рентгенографическое изображение сосудов головного мозга после введения в них рентгеноконтрастного вещества. Ангиография проводится с целью уточнения локализации патологического очага, выяснения его природы и характера. Ангиография позволяет диагностировать сосудистые поражения головного мозга, аневризмы (патологические расширения сосудов), ангиомы (сосудистые опухоли), опухоли головного мозга. На рентгенограммах, сделанных после введения в артерию контрастного вещества, получаются изображения артерий, вен, венозных синусов. Видны их расположение, просвет, скорость прохождения контрастного вещества.

В случае опухоли, абсцесса и другого объемного процесса наблюдаются смещение сосудов, изменение их хода, их выпрямление, новообразование сосудов.

Контрастная миелография — рентгеноконтрастный метод для диагностики заболеваний спинного мозга и его оболочек.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Компьютерная томография — метод исследования, позволяющий получить точные и детальные изображения малейших изменений плотности мозговой ткани. Мозг исследуют с помощью сканирующего устройства, содержащего кристаллические или газовые детекторы, высокочувствительные к рентгеновским лучам. Детекторы измеряют интенсивность потока рентгеновских лучей после прохождения их через мозговую ткань. В течение 20, 40 или 60 с сканирующее устройство совершает оборот вокруг головы исследуемого, равный 180°, с величиной шага 1°. В каждом шаге производится 160, 256 или 512 точных отсчетов поглощения тканями мозга узкого пучка рентгеновских лучей. Полученную информацию вводят в ЭВМ, которая быстро производит вычисления для каждого слоя. На экране электронно-лучевой трубки создается изображение в виде матрицы из большого количества точек. Каждая матрица представляет собой коэффициент поглощения рентгеновских лучей 1 — 3-миллиметровым квадратом ткани мозга в данном срезе. Изображение получается приблизительно через 40 — 50 с после сканирования головы пациента. Его можно сразу рассматривать на экране электронно-лучевой трубки или фотографировать для следующего изучения. Результаты можно также отпечатывать в виде цифровых значений поглощения рентгеновских лучей мозговой тканью в каждой точке головы пациента. Это дает количественные показатели в дополнение к качественной индикации на экране электронно-лучевой трубки. На матрице мозговые структуры с высоким уровнем поглощения рентгеновских лучей имеют вид белых пятен, с низким — темных (черных или серых). На основании результатов регистрации мельчайших изменений в плотности мозговой ткани можно определить характер и местоположение разнообразных патологических образований опухолей, кровоизлияний, полостей, гнойников, кальцификатов. Компьютерная томография мозга способна выявить большинство врожденных пороков развития, степень расширения желудочков мозга и характер гидроцефалии, общий или локальный отек мозга. Метод дает возможность дифференцировать мозговые сосудистые нарушения, такие как инфаркты мозговой ткани, кровоизлияния в вещество мозга.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

Электроэнцефалография — это метод регистрации биотоков мозга. В тканях мозга при возбуждении нервных клеток возникает разность потенциалов между заряжающимися отрицательно участками мозга. Разница потенциалов очень мала, однако при поиощи электроэнцефалографа они усиливаются и регистрируются. Биотоки мозга отводятся с помощью укрепляемых на коже головы электродов. Биотоки регистрируются на бумаге или на экране электронно-лучевой трубки. Применяют многоканальное отведение биопотенциалов. Их отведение производят с лобных, височных, теменных, затылочных областей мозга.

Рис. 54. Альфа-, бета-, дельта- и тета-волны на ЭЭГ

Анализ электроэнцефалограммы позволяет выявить волны, различающиеся по частоте колебаний, амплитуде, форме, регулярности и выраженности на внешние раздражители (световые или звуковые).

У взрослого человека в состоянии сна и бодрствования основными волнами являются альфа- и бета-волны. Альфа-волны имеют частоту 8—12 колебаний в секунду при амплитуде 70 — 80 мкВ, регистрируются в основном над затылочными долями мозга. Бета-волны имеют частоту 16 — 30 колебаний в секунду при амплитуде 10 — 30 мкВ, возникают в основном в передних отделах полушарий. Могут также регистрироваться тета-волны (их частота 4 — 7 колебаний в секунду с амплитудой 100 — 250 мкВ) и дельта-волны (их частота 1 — 3 колебания в секунду с амплитудой 50 — 150 мкВ) (рис. 54).

На ЭЭГ грудных детей преобладают медленные волны (рис. 55). Так, у новорожденных преобладают низкоамплитудные дельта-волны и лишь эпизодически — альфа-волны. С возрастом постепенно нарастает удельный вес более быстрых волн.

Исследования детей проводятся при наличии эпилептических припадков, внутричерепных травм, задержек психического развития, очаговых поражений головного мозга.

При различных заболеваниях головного мозга нарушается нормальное течение электрических процессов. На ЭЭГ появляются патологические волны. При эпилепсии возникает так называемая пик-волна (сочетание острой и медленной волн), исчезает или дезорганизуется альфа-ритм, выявляются медленные высокоамплитудные колебания. Выявлению скрытых патологических процессов помогает проведение функциональных проб с нагрузкой (звуковые, световые раздражения, гипервентиляция).

Рис. 55. ЭЭГ грудного ребенка (а) и взрослого человека (б)

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Электромиография (ЭМР) — метод регистрации биотоков мышц. Он широко используется для диагностики нервно-мышечных заболеваний. Электромиограмма отражает электроактивность мышечных волокон.

Отводимые от мышцы токи действия дают сведения о функциональном состоянии мышцы и иннервирующего ее нерва. Периферическую двигательную единицу составляет совокупность двигательной клетки переднего рога спинного мозга или ядра черепно-мозгового нерва, выходящего из нее аксона и иннервируемых им мышечных волокон. Одна двигательная клетка иннервирует различное количество волокон (до 100 — 165). Потенциалы отводят с помощью поверхностных или иголочных электродов.

С мышцы, находящейся в покое, потенциал действия не отводится. При незначительном мышечном сокращении уже появляются биоэлектрические волны с частотой колебаний 5 —19 в секунду и амплитудой 100 мкВ. Поскольку отводимые потенциалы действия относятся не к единичному мышечному волокну, а ко всем мышечным волокнам, иннервируемым моторным нейроном переднего рога спинного мозга иди ядром двигательного черепного нерва, при более сильном сокращении мышцы потенциалы действия становятся продолжительнее и интенсивнее, интерферируют и достигают 3000 мкВ. Возникающие при возбуждении мышечных волокон биотоки усиливаются в 1000000 раз и более. Биотоки записываются на осциллограф в виде кривых.

Электромиография является ценным методом исследования, позволяющим дифференцировать различные уровни поражения нервной системы. Электромиограммы имеют разную картину при двигательных нарушениях, обусловленных поражением центральной, периферической нервной систем и мышечного аппарата. Изменения биоэлектрической активности мышц зависят от локализации поражения нервной системы, тяжести и стадии болезни. Электромиография помогает диагностировать центральные, спинномозговые (сегментарные), невральные и мышечные двигательные нарушения. Электромиография позволяет также обнаружить типичные нарушения биоэлектрической активности в ранней стадии заболевания и наблюдать за динамикой процесса и эффективностью лечения (рис. 56).

Рис. 56. Электромиограмма

Источник

После внешнего осмотра производят тщательное исследование черепа и позвоночника, затем переходят к органам чувств и после этого исследуют чувствительность, двигательную функцию и вегетативную нервную систему. Системное исследование нередко дает возможность установить локализацию процесса и определить характер поражения.

Исследование черепа и позвоночника производят при помощи осмотра, пальпации и перкуссии. Вначале осматривают череп, а затем в той же последовательности—позвоночник.

При осмотре черепа обращают внимание на форму и объем, а также на различного рода деформации как черепа, так и отдельных его частей.

Деформации черепа в виде местного выпячивания отмечаются при новообразованиях мозга и органических повреждениях черепа.

Пальпация черепа дает возможность обнаружить податливость тканей при давлении и даже прогибание костной пластинки, местную болезненность и температуру.

Повышенная чувствительность обнаруживается при воспалительных процессах, новообразованиях, ценурозе овец и эхинококкозе, а также механических повреждениях черепной коробки.

Перкуссия черепной коробки имеет большое практическое значение, так как дает возможность выявлять локализацию процесса и определять характер изменений со стороны головного мозга. Перкуссия черепа производится непосредственно пальцем или же обратной стороной перкуссионного молоточка. Сила удара обычно соразмеряется с толщиной черепной коробки. У мелких животных она будет слабее, а у крупных—сильнее. Чтобы не пропустить незначительных изменений звука и лучше оттенить его в случаях патологии, прибегают к сравнительной перкуссии, для чего перкутируют симметричные области на одном уровне.

Резкое притупление звука отмечается при наличии опухолей, пузырей эхинококка и ценуроза овец, а также в случаях кровоизлияний и водянки мозговых желудочков. Громкий тимпанический звук костной пластинки в этих случаях становится тихим и совершенно тупым. В случае истончения костной пластинки сопротивление тканей оказывается значительно пониженным.

Исследование позвоночника вначале производится также осмотром, для чего вначале смотрят на позвоночник сбоку, а затем сзади. Среди изменений позвоночника заслуживают внимания различного рода искривления. Искривление позвоночника вверх носит название кифоз, искривление в вентральном направлении называется лордоз и искривление в боковом направлении— сколиоз. Наиболее частой причиной искривления позвоночника является воспаление спинного мозга и мозговых оболочек. Кифоз обнаруживают при параличах и парезах зада, а сколиоз (искривление в здоровую сторону) при поражении спинного мозга и сильно болезненных поражениях костей. Искривление позвоночника в шейной части может быть за счет судорожного сокращения и мышц затылка. Скручивание шеи у птиц в больную сторону отмечается при параличе n. vestibularis.

Ограниченные выпячивания на протяжении позвоночного столба могут быть за счет опухолей и воспаления костной ткани, а также при повреждении тела позвонков. Деформация костной ткани обнаруживается пальпацией и изредка при ректальном исследовании. При пальпации можно выявить диффузную и местную болезненность. Диффузная болезненность отмечается при остром спинальном и цереброспинальном менингите. Ограниченная болезненность обнаруживается при контузии и сдавливании спинного мозга. У мелких животных пальпацией выявляется крепитация при переломе или смещении позвонков. Для выявления крепитации стараются двумя руками производить движение позвоночника; одной рукой позвоночник смещается в одну сторону, а другой—в противоположную. При переломе или смещении слышится хруст.

Ненормальная неподвижность позвоночника встречается сравнительно редко и имеет в основе окостенение или обизвествление межпозвоночных пространств, на почве периостита, обусловленного воспалением или повреждением позвонков. Нарушение подвижности и болевые реакции выявляются у животных путем быстрых движений и крутых поворотов головы и туловища.

Источник

Головной мозг человека — один из самых непознанных и загадочных органов, а ввиду своей труднодоступности врачи долгое время не могли диагностировать патологии этой области.

Открытие рентгеновских лучей позволяет визуализировать эту зону — теперь видны травмы черепной коробки, мягких тканей головного мозга, различные заболевания. Краниография, а проще — рентген головы, важная диагностическая процедура как для взрослых, так и для детей.

Принцип проведения исследования

Визуализация черепной коробки и головного мозга осуществляется при помощи рентгеновских лучей. При воздействии их на ткани различной плотности лучи по-разному поглощаются и на выходе дают иное излучение, которое и регистрируется на плёнке или в цифровом виде.

Визуализация черепной коробки и головного мозга осуществляется при помощи рентгеновских лучей. При воздействии их на ткани различной плотности лучи по-разному поглощаются и на выходе дают иное излучение, которое и регистрируется на плёнке или в цифровом виде.

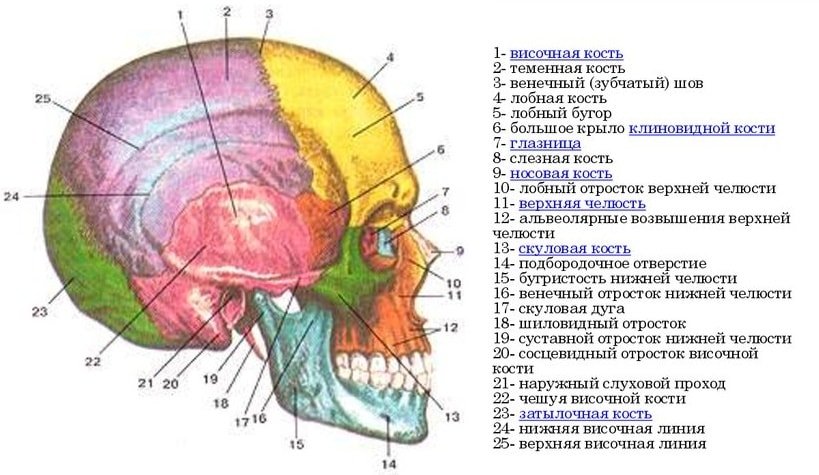

На изображении результата плотные структуры обозначены светлым цветом, оттенками белого и светло-серого. Так могут выглядеть нижняя челюсть, кости носа, скуловая кость, отростки височной кости, височно-нижнечелюстной сустав. Мягкие ткани и полости отображаются чёрным цветом. При прицельном исследовании рентгеном костей черепа видны малейшие отклонения — трещины, наросты, переломы.

Изучение черепной коробки при помощи рентгеновских лучей является простым способом визуализации этих структур. На сегодня альтернативы практически нет, есть различные модификации применения рентгеновских лучей, не меняющих сути процедуры. Например, в последнее время используют малодозовые аппараты, отличающиеся бережным отношением к пациенту и меньшим излучением. Это помогает получить не менее точную картинку, чем при обычном рентгене.

Виды рентгена черепной коробки

Рентген черепа бывает двух видов — обзорным и прицельным. Обзорную рентгенографию черепа назначают врачи разных специальностей. Результаты процедуры могут быть полезными невропатологу, травматологу, отоларингологу, онкологу, окулисту. Возможно рентгеновское обследование при потерях сознания, головокружении, мигрени и других патологиях.

Рентген черепа бывает двух видов — обзорным и прицельным. Обзорную рентгенографию черепа назначают врачи разных специальностей. Результаты процедуры могут быть полезными невропатологу, травматологу, отоларингологу, онкологу, окулисту. Возможно рентгеновское обследование при потерях сознания, головокружении, мигрени и других патологиях.

Обзорная рентгенография обнаруживает такие патологии, как:

- трещины и переломы костей черепа;

- врождённые патологии развития черепа и лицевого скелета;

- очаги костной кальцификации;

- кровотечения;

- опухоли;

- метаболические нарушения, например, болезнь Педжета;

- внутричерепную гипертензию;

- патологии придаточных пазух;

- эндокраниоз.

Прицельная рентгенография проводится для конкретной части черепа — глазниц, нижней челюсти, костей носа.

Особенности проведения исследования

Рентгенография черепа безболезненна для пациента. Исследование безопасно, а диагностическая ценность чрезвычайно велика. Проводится рентгенография в двух проекциях либо в одной — в зависимости от того, какой снимок необходимо получить доктору.

Особой подготовки рентгеновское исследование не требует — пациентам требуется снять металлические предметы: серьги, заколки на волосах и другие украшения. Снимаются также зубные протезы, содержащие металл.

Рентгенографию черепа в прямой проекции можно сделать быстрее, но и двухпроекционное исследование не займёт много времени.

При обычной процедуре доктор получает результаты в тот же день или на следующий, а некоторые цифровые аппараты выводят изображение на экран. Обычно они используются с целью ургентной диагностики, когда необходимо как можно скорее определить повреждение головного мозга или костей черепа.

При обычной процедуре доктор получает результаты в тот же день или на следующий, а некоторые цифровые аппараты выводят изображение на экран. Обычно они используются с целью ургентной диагностики, когда необходимо как можно скорее определить повреждение головного мозга или костей черепа.

Рентгенографию головы не проводят женщинам во время беременности, обычно её переносят на поздний период. Если есть необходимость по жизненно важным показателям, то рентген проводится и для этой категории пациентов.

Перед тем как делать рентген детям, им рассказывают правила проведения процедуры, просят сидеть некоторое время спокойно, не двигаясь.

Показания к рентгену головы

Рентгенограмма головы проводится часто, если пациент жалуется на плохое самочувствие, но соматические признаки не обнаруживают причину патологии. Благодаря получению рентгеновских результатов врачи устанавливают причину заболевания, пути для лечения пациента — как консервативного, так и оперативного.

Рентгенограмма головы проводится часто, если пациент жалуется на плохое самочувствие, но соматические признаки не обнаруживают причину патологии. Благодаря получению рентгеновских результатов врачи устанавливают причину заболевания, пути для лечения пациента — как консервативного, так и оперативного.

Показаниями к проведению рентгена головы являются следующие отклонения:

- жалобы пациента на дрожание кистей, пальцев;

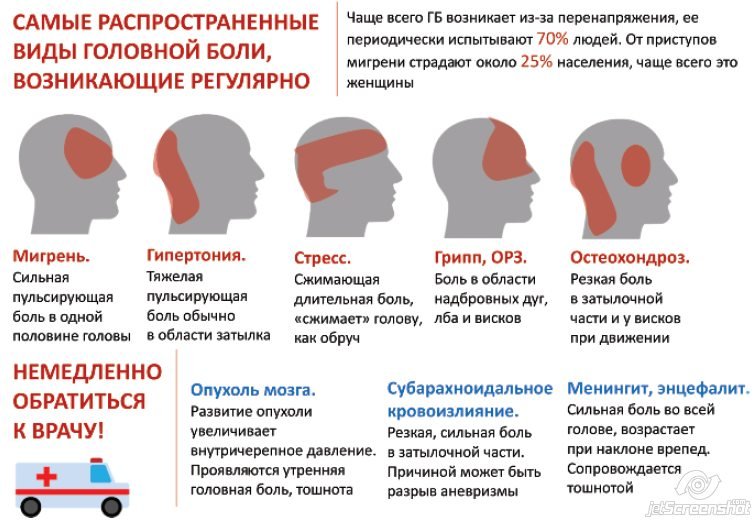

- часто возникающие головные боли без видимой причины;

- проблемы с восприятием реальности, патологии сознания;

- головокружение;

- ухудшение самочувствия после травмы головы, удара (головокружение, рвота, потеря сознания, резкая слабость);

- проблемы с самочувствием после перепадов давления (например, после авиарейса);

- врождённые патологии костей черепа у новорождённых;

- остеопороз костной ткани;

- признаки возникновения грыжи головного мозга;

- опухоли гипофиза, новообразования в других отделах мозга;

- гормональный дисбаланс, не связанный с патологиями щитовидки;

- повышенное или пониженное давление;

- кровоизлияния головного мозга в результате травм, а также спонтанные;

- необходимость контроля за состоянием костной ткани черепной коробки после повреждений;

- воспалительные патологии головного мозга;

- длительно текущие или рецидивирующие заболевания ЛОР-органов.

Эти показания являются рекомендуемыми для постановки диагноза, а вот при травме головы — выполняется в обязательном порядке. Особенно это актуально провести ребёнку до года, последствия травмы у которого могут сказаться на дальнейшем развитии малыша. Процедура выполняется даже пациентам при потере сознания, поскольку поздняя диагностика может отсрочить благоприятный период для лечения пациента.

Результаты и их интерпретация

При осмотре врач получает диагностические результаты. Он видит смещение или перелом костей черепа, трещины. Визуализируются гематомы, возникающие часто в тандеме с костными повреждениями. Это опасные состояния, при которых может понадобиться неотложное оперативное вмешательство.

Врач определяет врождённые патологии, аномалии, приводящие к неврологическим расстройствам. Плотность тканей помогает заподозрить опухолевое новообразование, а также костные патологии, такие как потеря кальция.

Данные, что покажет рентген черепа, передаются врачу-рентгенологу, который будет их интерпретировать. После этого доктор выдаёт заключение, которое получает профильный специалист, ведущий пациента. При прочтении результатов доктор обращает внимание на размеры. Расположение и форму костей носа, толщину костной ткани. Показатели сравниваются с возрастной нормой. Изучается и сосудистый рисунок, форма свода черепа.

Данные, что покажет рентген черепа, передаются врачу-рентгенологу, который будет их интерпретировать. После этого доктор выдаёт заключение, которое получает профильный специалист, ведущий пациента. При прочтении результатов доктор обращает внимание на размеры. Расположение и форму костей носа, толщину костной ткани. Показатели сравниваются с возрастной нормой. Изучается и сосудистый рисунок, форма свода черепа.

Снимок черепа показывает не только переломы, трещины костей, но и отклонения, случившиеся в результате повышенного внутричерепного давления. Если есть очаги остеомиелита костной ткани, то на изображении заметны очаги кальцификации. Видны также субдуральные гематомы, обезыствленные опухоли, миеломные образования.

Риски при проведении исследования

Рентгеновское обследование головы ничуть не отличается от других частей тела при помощи рентгеновских лучей. О вреде и влиянии рентгена ходит много мифов, однако это исследование не проводят, если у человека нет показаний к этому. Если же пациент обращается к врачу с жалобой, то он должен понимать необходимость проведения диагностических процедур.

Внимание нужно уделить рентгену головы при травме. Не нужно думать, что малейший ушиб может пройти без осложнений — для человека опасна не только травма костей или гематома, но и отёк головного мозга, возникающий при таких повреждениях.

Это серьёзное последствие, которое приводит к печальным результатам, поэтому нужно учитывать, что риск от рентгена — минимальный, а вот рентгенография черепа может спасти пациенту жизнь.

Краниография у детей

Рентгеновское исследование черепа ребёнку проводят при подозрении на патологию. Вреда оно не наносит, а помогает определить патологии черепа, возникшие внутриутробно. Детям даётся минимальная радиологическая нагрузка — 0,08 мЗВ, что чрезвычайно мало по сравнению с разрешённой дозировкой лучей.

Рентгеновское исследование черепа ребёнку проводят при подозрении на патологию. Вреда оно не наносит, а помогает определить патологии черепа, возникшие внутриутробно. Детям даётся минимальная радиологическая нагрузка — 0,08 мЗВ, что чрезвычайно мало по сравнению с разрешённой дозировкой лучей.

Если проведён рентген ребёнку, то исследование показывает следующие патологии:

- смещение структур черепа;

- гидроцефалию головного мозга;

- родовую травму;

- межтканевую гематому;

- черепно-мозговую травму;

- патологии развития гипофиза;

- микроцефалию;

- опухоли;

- расхождение или заращение швов в неположенное время.

После получения результатов врач диагностирует патологию, определяет степень тяжести и даёт рекомендации по лечению заболевания.

Доступным видом осмотра является КТ. Аппараты находятся практически в любом диагностическом центре, который не относится к поликлинике. Современные клиники также имеют аппараты КТ, поэтому при необходимости рентгена головного мозга его делают и там.

Где проводится рентген

Если говорить о доступном способе, то это может быть обычное рентгеновское исследование — аппараты для проведения исследования есть в поликлинических учреждениях, больницах.

В ряде случаев врач может посоветовать, что лучше сделать — магнитно-резонансную томографию или рентгеновское исследование. В зависимости от рекомендаций доктора можно выбирать учреждение, где провести исследование.

Стоимость

Стоимость проведения исследования колеблется в зависимости от центра проведения, специфики исследования. Влияет на это и регион, в котором проводится исследование.

Сделать снимки головы в Москве можно в среднем за 1500-2200 рублей. Прицельная рентгенография одной области стоит дешевле — один снимок стоит от 150 до 400 рублей.

Видео

Источник