Иннервация шейного отдела позвоночника с мышцами

Нервы шеи и ее иннервация

Двигательная, чувствительная и вегетативная иннервация шеи сложна.

а) Двигательная иннервация шейных мышц и диафрагмы:

• Грудино-ключично-сосцевидная и трапециевидная мышцы иннервируются добавочным нервом.

• Мышцы языка иннервирует подъязычный нерв.

• Шейная петля иннервирует подподъязычные мышцы.

• Ветви тройничного (V), лицевого (VII) и подъязычного (XII) нервов иннервируют надподъязычные мышцы и мышцы дна полости рта.

Диафрагмальный нерв, образуемый корешками С3-С5, направляется вниз вдоль передней лестничной мышцы и иннервирует диафрагму.

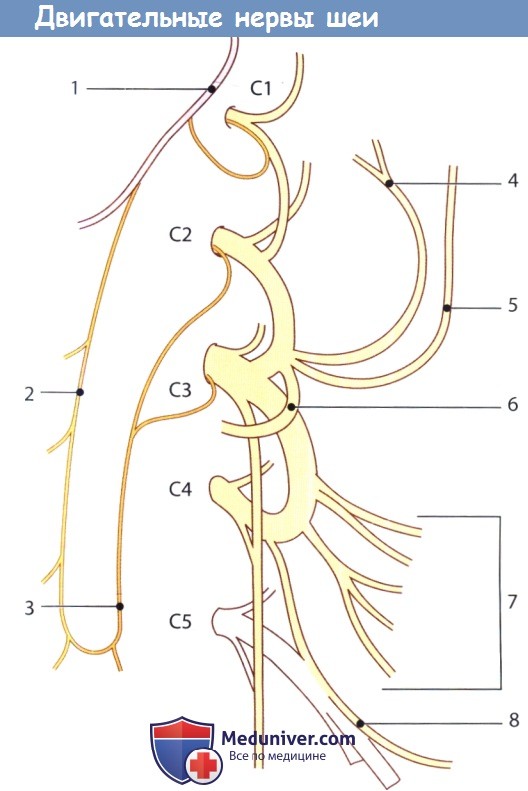

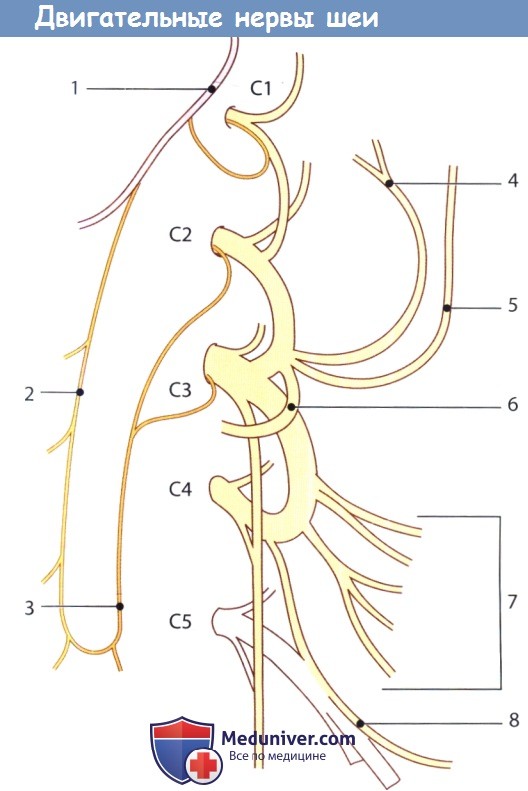

Двигательные нервы шеи:

Двигательные нервы шеи:

1 – подъязычный нерв; 2 – верхний корешок шейной петли; 3 – нижний корешок шейной петли;

4 – малый затылочный нерв; 5 – большой ушной нерв; 6 – поперечный нерв шеи;

7 – надключичный нерв; 8 – ветвь к плечевому сплетению. Дополнительно GIF анимация: Левый диафрагмальный нерв (n. phrenicus sinister) на трупе.

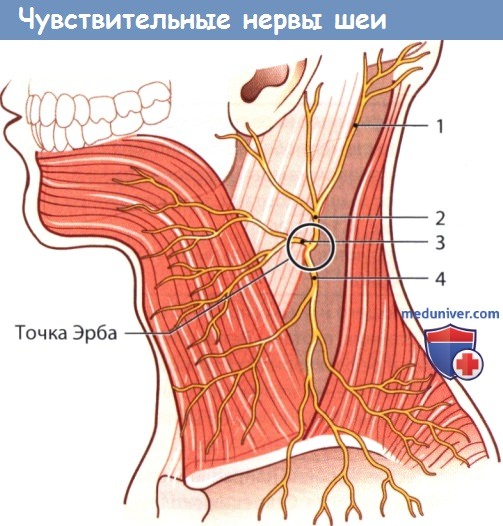

б) Поверхностная чувствительная иннервация шеи обеспечивается шейным сплетением, образуемым корешками С1-С4, большим ушным нервом, большим и малым затылочными нервами, поперечным нервом шеи, надключичными нервами и дорсальными ветвями верхних шейных нервов.

В точке Эрба, расположенной на уровне середины заднего края грудиноключично-сосцевидной мышцы, сходятся передние ветви. Инфильтрация тканей в области точки Эрба раствором местного анестетика вызывает анестезию боковой поверхности шеи.

P.S. Нервы, образуемые шейным сплетением, особенно большой ушной нерв, часто используют в качестве трансплантатов при реконструктивных операциях на лице и для восстановления подъязычного нерва.

Чувствительные нервы шеи:

Чувствительные нервы шеи:

1 – затылочный нерв; 2 – большой ушной нерв;

3 – поперечный нерв шеи; 4 – надключичный нерв.

Учебное видео анатомии шейного сплетения и его нервов

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

в) Система блуждающего и смешанных нервов. Данная система состоит из блуждающего, языкоглоточного и краниальных корешков добавочного нерва. Эти нервы выходят из полости черепа через яремное отверстие и содержат двигательные, чувствительные и вегетативные (парасимпатические) волокна, играющие особенно важную роль в функции глотки и гортани. Верхний узел блуждающего нерва расположен у основания черепа, нижний узел – на уровне подъязычной кости (о функции блуждающего нерва см. таблицу и видео ниже).

Двигательные, чувствительные и вегетативные волокна блуждающего нерва:

а) Двигательные волокна блуждающего нерва:

Гортань: правый возвратный гортанный нерв огибает подключичную артерию, левый – дугу аорты, после чего оба нерва направляются вверх в борозде между трахеей и пищеводом каждый на своей стороне.

Возвратные нервы иннервируют мышцы гортани, за исключением перстнещитовидной мышцы.

Глотка: мышцы глотки иннервируются двигательными волокнами блуждающего и языкоглоточного нервов

б) Чувствительные волокна блуждающего нерва:

Чувствительные ветви блуждающего и языкоглоточного нервов иннервируют корень языка, надгортанник, гортань. Ветви блуждающего нерва к трахее и бронхам участвуют в рефлекторной регуляции дыхания. Чувствительные импульсы от задней стенки наружного слухового прохода и барабанной перепонки достигают ЦНС по ушной ветви блуждающего нерва

в) Парасимпатические волокна:

Секреторные парасимпатические волокна направляются из области шеи к органам грудной клетки и живота. Секреция околоушной слюнной железы регулируется волокнами языкоглоточного нерва.

г) Симпатические волокна:

Шейный отдел симпатического ствола расположен кпереди от предпозвоночной фасции и поперечных отростков шейных позвонков. Симпатический ствол иннервирует сердце, кровеносные сосуды, железы, гладкомышечные органы и добавочные железы кожи. Верхний шейный узел и непостоянный средний шейный узел образованы волокнами нескольких шейных сегментов.

Нижний шейный узел вместе с первым грудным узлом образует звездчатый узел. Он располагается между поперечным отростком шейного позвонка С7 и головкой I ребра. Постганглионарные волокна от верхнего шейного узла направляются к сонной артерии, среднему уху, слюнным и слезной железам, а также от ресничного узла по языкоглоточному, блуждающему и добавочному нервам и трем верхним шейным нервам.

Учебное видео по анатомии блуждаюшего нерва – вагуса

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

г) Симпатическая иннервация черепа. Симпатическая нервная система играет ведущую роль при физическом и психоэмоциональном стрессе. Симпатические нервы иннервируют все гладкие мышцы, железы, миокард и вызывают повышение АД, увеличение ЧСС, расширение зрачков, усиление потоотделения, а также целый ряд соматических реакций.

Тела преганглионарных нейронов расположены в боковых рогах спинного мозга. Волокна этих нейронов выходят из позвоночного канала в составе передних корешков спинномозговых нервов и через соединительные ветви входят в состав симпатического ствола. Симпатический ствол состоит из нервных узлов и тянется от уровня шеи до крестца по обе стороны от позвоночника.

Симпатические нервные волокна, иннервирующие железы и гладкие мышцы головы (например стенки сосудов, мышцы – подниматели волос, сфинктер зрачка), выходят из спинного мозга в виде преганглионарных волокон в составе первого грудного нерва (Т1) и направляются в составе белых соединительных ветвей к шейному отделу симпатического ствола. Шейный отдел симпатического ствола образован тремя шейными узлами: нижним, средним и верхним. Нижний шейный узел сливается с первым грудным, образуя звездчатый узел.

Преганглионарные волокна выходят из спинного мозга, а именно из I грудного сегмента, и идут в восходящем направлении, проникая в симпатический ствол на максимально высоком уровне – уровне верхнего шейного узла. Отсюда постганглионарные аксоны проникают в эффекторные органы с эфферентными волокнами глазодвигательного, лицевого и языкоглоточного и блуждающего нервов, оплетая стенки артерий, иннервируя кровоснабжаемые ими органы. Таким образом нейроны вместе с артериями иннервируют железы и гладкие мышцы. В лицевом, языкоглоточном и блуждающем нервах имеются также афферентные симпатические волокна.

P.S. Стимуляция верхнего шейного узла (реакция испуга) вызывает расширение зрачка и увеличение глазной щели, экзофтальм, усиление потоотделения и повышение сосудистого тонуса. Блокада звездчатого узла раствором местных анестетиков вызывает обратную реакцию – энофтальм, миоз, птоз (синдром Горнера).

д) Физиология шеи. Кашель. Афферентные импульсы, направляясь в ЦНС по блуждающему нерву, вызывают углубление дыхания, сопровождаемое закрытием голосовой щели, которая затем внезапно открывается и в результате резкого сокращения грудных дыхательных мышц происходит взрывное изгнание сжатого воздуха из дыхательных путей. Во время пароксизмов кашля поток воздуха через дыхательные пути приобретает значительную скорость, выталкивая с собой слизь, корки и инородные тела.

Натуживание представляет собой энергичное сокращение мышц грудной клетки и живота и смыкание голосовых складок. В результате туловище механически фиксируется, так что мышцы тазового и плечевого пояса могут координированно сократиться с максимальной силой, как, например, при поднятии тяжести или приведении тела в вертикальное положение.

При пробе Вальсальвы мышцы грудной клетки и живота сокращаются, выполняя роль торакоабдоминального мышечного насоса, и вызывают компрессию сосудистой системы, повышение венозного давления, в результате которого вены головы и шеи набухают, а АД из-за резкого уменьшения венозного возврата к сердцу снижается. Это может привести к обмороку.

– Также рекомендуем “Осмотр и пальпация шеи”

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Оглавление темы “Клиническая анатомия шеи и ее болезни”:

- Симптомы опухоли пищевода и ее лечение

- Области и треугольники шеи

- Анатомия фасций шеи

- Анатомия пространств шеи

- Анатомия кровеносных сосудов шеи – артерий и вен

- Лимфатическая система и лимфатические узлы шеи

- Нервы шеи и ее иннервация

- Осмотр и пальпация шеи

- Методы обследования органов шеи и ее лимфоузлов

- Симптомы воспаления шеи и его лечение

Источник

Для точного и дифференцированного управления движениями головы многочисленные мышцы шеи требуют раздельной иннервации. Поэтому значительная часть волокон от спинномозговых корешков и нервов, не переплетаясь, проходят прямо к мышцам или коже шеи и головы.

Первый шейный нерв (n. cervicalis primus) выходит из позвоночного канала через щель между затылочной костью и атлантом по sulcus a. vertebralis и делится на переднюю и заднюю ветви.

Передняя ветвь СI выходит на переднебоковую поверхность позвоночника между латеральной прямой мышцей головы и передней прямой мышцей головы и их иннервирует. Сокращение латеральной прямой мышцы головы на одной стороне способствует наклону головы в эту же сторону, при двустороннем сокращении – вперед. Передняя прямая мышца головы наклоняет голову в свою сторону.

Задняя ветвь CI называется подзатылочным нервом (n. suboccipitalis) и снабжает большую заднюю и малую заднюю прямые мышцы головы, верхнюю и нижнюю косые мышцы головы. При одностороннем сокращении все эти мышцы наклоняют голову назад и в сторону, при двустороннем – кзади.

Изолированное поражение I шейного спинномозгового нерва встречается редко и наблюдается при патологических состояниях в верхних шейных позвонках. При раздражении волокон этого нерва возникают судорожные сокращения нижней косой мышцы головы. При односторонней клонической судороге этой мышцы голова ритмично поворачивается в пораженную сторону; при ее тонической судороге голова поворачивается медленно и поворот этот более продолжительный. В случае двусторонней судороги происходят повороты головы то в одну, то в другую сторону – вращательная судорога (tic rotatore).

Второй шейный нерв (n. cervicalis secundus), выйдя из межпозвоночного отверстия СII, делится на переднюю и заднюю ветви. Передняя ветвь участвует в образовании шейного сплетения. Задняя ветвь проходит кзади между атлантом и осевым позвонком, огибает нижний край нижней косой мышцы головы и делится на три главные ветви: восходящую, нисходящую и большой затылочный нерв (n. occipitalis major). Две ветви иннервируют часть нижней косой мышцы головы и ременную мышцу. При одностороннем сокращении этих мышц вращается голова в соответствующую сторону, при двустороннем – наклоняется голова назад с разгибанием шеи.

Тест для определения силы задней группы мышц головы: больному предлагают наклонить голову назад, исследующий оказывает сопротивление этому движению.

Большой затылочный нерв выходит из-под нижнего края нижней косой мышцы головы и дугообразно направляется вверх. Вместе с затылочной артерией этот нерв прободает сухожилие трапециевидной мышцы вблизи наружного затылочного выступа, проникает под кожу и иннервирует кожу затылочной и теменной областей. При поражении этого нерва (грипп, спондилоартрит, травмы, опухоли, рефлекторный спазм нижней косой мышцы головы) появляется резкая болезненность в затылке. Боль носит приступообразный характер и усиливается при резких движениях головы. Больные удерживают голову неподвижно, слегка наклоняя ее назад или набок. При невралгии большого затылочного нерва болевая точка локализуется на внутренней трети линии, соединяющей сосцевидный отросток и наружный затылочный выступ (место выхода этого нерва). Иногда отмечаются гипо- или гиперестезия в области затылка и выпадение волос.

Шейное сплетите (plexus cervicalis). Образуется передними ветвями СI – СIV спинномозговых нервов и располагается сбоку от поперечных отростков на передней поверхности средней лестничной мышцы и мьшщы, поднимающей лопатку; спереди прикрыто грудино-ключично-сосцевидной мышцей. От сплетения отходят чувствительные, двигательные и смешанные нервы. По ходу этих нервов имеются участки прободения через фасции или саму мышцу, где могут создаваться условия для компрессионно ишемических поражений ствола нерва.

Малый затылочный нерв (n. occipitalis minor) отходит от шейного сплетагая и состоит из волокон спинномозговых нервов CI – CIII. Он проходит через фасциальное влагалище верхней косой мышцы головы и разветвляется в коже наружной части затылочной области. Клиника поражения представлена жалобами на парестезии (онемение, покалывание, ползание мурашек) в наружной затылочной области. Они возникают по ночам и после сна. Выявляются гипестезия в зоне разветвления малого затылочного нерва и болезненность при пальпации точки у заднего края грудино-ключично-сосцевидной мьшщы в месте ее прикрепления к сосцевидному отростку.

Сходные ощущения могут возникать в височно-затылочной области, ушной раковине и наружном слуховом проходе. В таких случаях дифференциальная диагностика проводится с поражением большого ушного нерва, который состоит из волокон СIII спинномозгового нерва. Если парестезии и боли локализуются по наружной поверхности шеи от подбородка до ключицы, можно думать о поражении поперечного нерва шеи (n. transversus colli) – ветвь СII – СIII спинномозговых нервов.

От передних ветвей СIII и CIV спинномозговых нервов формируются надключичные нервы (nn. supraclavicularis). Они выходят из-под заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы и направляются косо вниз в надключичную ямку. Здесь они делятся на три группы:

- передние надключичные нервы разветвляются в коже над грудинным участком ключицы;

- средние надключичные нервы пересекают ключицу и снабжают кожу с области груди до IV ребра;

- задние надключичные нервы идут вдоль наружного края трапециевидной мышцы и заканчиваются в коже верхнелопаточной области над дельтовидной мышцей.

Поражение этих нервов сопровождается болями в области шеи, усиливающимися при наклонах головы в стороны. При интенсивных болях возможно тоническое напряжение затылочных мышц, которое приводит к вынужденному положению головы (наклонена в сторону и неподвижно фиксирована). В таких случаях приходится дифференцировать от менингеального симптома (ригидности мышц затылка). Наблюдаются расстройства поверхностной чувствительности (гиперестезия, гипо- или анестезия). Болевые точки обнаруживают при давлении по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Мышечные ветви шейного сплетения иннервируют: межпоперечные мышцы, которые при одностороннем сокращении участвуют в наклоне шеи в сторону (иннервируются сегментом CI – СII); длинную мышцу головы – наклоняет шейный отдел позвоночника и голову вперед (иннервируются сегментом СI-СII); нижние подъязычные мышцы (mm. omohyoideus, stenohyoideus, sternothyroideus), которые оттягивают подъязычную кость при акте глотания (иннервируются сегментом CI – СII); грудино-ключично-сосцевидную мышцу – при одностороннем сокращении наклоняет голову в сторону сокращения, а лицо при этом поворачивается в противоположную сторону; при двустороннем сокращении – голова запрокидывается назад (иннервируется сегментом СII -СIII и n. accessorius).

Тесты для определения силы грудино-ключично-сосцевидной мышцы:

- обследуемому предлагают наклонить голову в сторону, а лицо повернуть в сторону, противоположную наклону головы; обследующий оказывает сопротивление этому движению;

- предлагают наклонить голову назад; обследующий оказывает сопротивление этому движению и пальпирует сокращенную мышцу.

Мышечные ветви шейного сплетения также иннервируют трапециевидную мышцу, которая приближает лопатку к позвоночнику, если сокращается вся мышца, поднимает лопатку – при сокращении верхних пучков, опускает лопатку – при сокращении нижней порции (иннервируется сегментом СII – CIV, n. accessorius).

Тест для определения силы верхней части трапециевидной мышцы: обследуемому предлагают пожать плечами; обследующий оказывает сопротивление этому движению. При сокращении верхней части m. trapezii лопатка поднимается кверху и нижний угол ее поворачивается кнаружи. При параличе этой мышцы плечо опускается, нижний угол лопатки поворачивается в медиальную сторону.

Тест для определения силы средней части трапециевидной мышцы: обследуемому предлагают двигать плечо назад, обследующий оказывает сопротивление этому движению и пальпирует сокращенную часть мышцы. В норме при действии средней части m. trapezii лопатка приводится к позвоночному столбу; при параличе лопатка отводится и слегка отстает от грудной клетки.

Тест для определения сипы нижней части трапециевидной мышцы: обследуемому предлагают двигать поднятой верхней конечностью назад, обследующий оказывает сопротивление этому движению и пальпирует сокращенную нижнюю часть мышцы. В норме при этом лопатка несколько опускается и приближается к позвоночному столбу. При параличе этой мышцы лопатка несколько поднимается и отделяется от позвоночного столба.

Диафрагмальный нерв (n. phrenicus) – смешанный нерв шейного сплетения – состоит из волокон СIII -CV спинномозговых нервов, а также симпатических волокон от среднего и нижнего шейных узлов симпатического ствола. Нерв располагается по передней лестничной мышце вниз и проникает в грудную полость, проходя между подключичной артерией и веной. Левый диафрагмальный нерв идет по передней поверхности дуги аорты, впереди корня левого легкого и по левой боковой поверхности перикарда к диафрагме. Правый – располагается впереди корня правого легкого и проходит по боковой поверхности перикарда к диафрагме. Двигательные волокна нерва снабжают диафрагму, чувствительные – иннервируют плевру, перикард, печень и ее связки, частично брюшину. Этот нерв анастомозирует с чревным сплетением и симпатическим сплетением диафрагмы.

При сокращении купол диафрагмы уплощается, что увеличивает объем грудной клетки и способствует акту вдоха.

Тест для определения действия диафрагмы: обследуемому в положении лежа на спине предлагают глубоко вдохнуть, обследующий пальпирует напряженную стенку живота. При одностороннем параличе диафрагмы отмечается ослабление напряжения соответствующей половины брюшной стенки.

Паралич диафрагмы приводит к ограничению подвижности легких и некоторому нарушению дыхания. При вдохе диафрагма пассивно поднимается мышцами передней брюшной стенки. Тип дыхательных движений становится парадоксальным: при вдохе подложечная область западает, а при выдохе – выпячивается (в норме – наоборот); затрудняются кашлевые движения. Подвижность диафрагмы хорошо оценивается при рентгеноскопическом исследовании.

При раздражении диафрагмального нерва возникает судорога диафрагмы, что проявляется икотой, болями, распространяющимися в область надплечья, плечевого сустава, шеи и грудной клетки.

Поражается диафрагмальный нерв при инфекционных заболеваниях (дифтерия, скарлатина, грипп), интоксикациях, травмах, метастазах злокачественной опухоли в шейные позвонки и др.

Одновременное поражение всего шейного сплетения встречается редко (при инфекции, интоксикации, травме, опухоли). При двустороннем параличе мышц шеи голова наклоняется вперед, поднять ее больной не может. Раздражение стволов шейного сплетения приводит к судороге, которая распространяется на косые мышцы головы, ременную мышцу шеи и диафрагму. При тонической судороге ременной мышцы шеи голова наклонена назад и в пораженную сторону, при двусторонней – запрокидывается назад, что создает впечатление ригидности мышц затылка.

Невралгический синдром поражения шейного сплетения выражается болью в затылочной области, заднебоковой поверхности шеи и в мочке уха. В этой зоне возможны нарушения чувствительности.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Источник