Гипофиза позвоночника что это такое

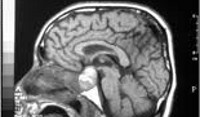

Что такое гипофиз и за что он отвечает? Гипофиз представляет собой небольших размеров железу, располагающуюся в ямке турецкого седла, контролирующую работу большинства эндокринных желез организма, выделяя ряд специальных гормонов.

Узнать стоимость МРТ-диагностики гипофиза в вашем городе можно здесь

В гипофизе выделяют две части: переднюю – аденогипофиз – занимающую 70-80% всей массы железы, и заднюю – нейрогипофиз. Обе доли имеют различное происхождение, структуру и кровоснабжение, и выделяют разные гормоны.

Зачем назначают МРТ гипофиза? Рассказывает исполнительный директор и главный врач

ООО «МРТ Эксперт Липецк» Волкова Оксана Егоровна

За что отвечает аденогипофиз?

Аденогипофиз выделяет адренокортикотропный (АКТГ), липотропные, тиреотропный (ТТГ), соматотропный (СТГ), фолликулостимулирующий (ФСГ), лютеинизирующий (ЛГ) и лактотропный (пролактин) гормоны.

За что отвечает нейрогипофиз? Нейрогипофиз выделяет окситоцин и антидиуретический гормон.

Различные патологические процессы в области гипофиза могут приводить к избытку или недостатку выделения его гормонов, и соответственно множеству эндокринных нарушений.

К чему приводят нарушения в работе гипофиза?

Причиной избытка гормонов гипофиза наиболее часто является опухоль самого гипофиза – аденома. При этом повышается уровень того гормона или гормонов, которые производят клетки аденомы, тогда как уровень остальных гормонов может значительно снижаться из-за сдавления оставшейся части гипофиза. Кроме того, возможно сдавление расположенных рядом зрительных нервов, сосудов и структур головного мозга. Это объясняет наличие в клинике жалоб на головные боли и частые зрительные расстройства.

На рисунке – аденома гипофиза. Больших размеров опухоль в проекции основания черепа, заполняющая турецкое седло и оба кавернозных синуса. Частично опухоль распространяется ретроселлярно. Сифоны внутренних сонных артерий включены в структуру опухоли, без признаков сужения

На рисунке – микроаденома гипофиза. Сагиттальная и фронтальная Т1-ВИ томограммы. Выявлено увеличение в размерах передней доли гипофиза. В левой половине аденогипофиза определяется очаг снижения МР-сигнала; воронка смещена вправо. Имеется частичное сдавление прилежащих отделов кавернозного синуса

При выявлении микроаденом гипофиза большую роль играет внутривенное динамическое контрастирование. Оно помогает достоверно дифференцировать патологический процесс при подозрении на микроаденому во время «нативного» исследования.

Зачем нужен контраст при МРТ? Рассказывает исполнительный директор и главный врач

ООО «МРТ Эксперт Липецк» Волкова Оксана Егоровна

На рисунке – МРТ без контрастного усиления. Подозрение на наличие эндоселлярной микроаденомы гипофиза. Верхний контур гипофиза ровный, гипофиз в размерах не увеличен. Хиазмальная цистерна не изменена. Воронка гипофиза не смещена, ткань гипофиза имеет обычный сигнал (при нативном исследовании)

На рисунке – динамическое контрастирование при поиске микроаденомы гипофиза. При в/в динамическом контрастировании гипофиза выявлен очаг отсроченного накопления КВ левых отделах аденогипофиза округлой формы размером до 0,4 см в d

Какими симптомами проявляются нарушения в работе гипофиза?

Избыток гормонов гипофиза дает яркую и разнообразную клиническую картину. Проявления болезни зависят от того, какой или какие гормоны превышают норму.

Так, повышенное выделение соматотропного гормона в раннем возрасте ведет к развитию гигантизма. Гиперпродукция данного гормона в зрелом возрасте опасна формированием акромегалии, при которой у больного утолщаются кисти рук и ступней, увеличиваются внутренние органы, черты лица становятся крупными. Такие изменения ведут к различным неврологическим расстройствам, нарушению работы сердца.

На рисунке – аденома гипофиза. Кровоизлияние в аденому гипофиза

Избыток адренокортикотропного гормона ведет к развитию болезни Иценко-Кушинга, которая характеризуется повышением артериального давления, формированием остеопороза, сахарного диабета, возникновением различных психических нарушений.

Повышено давление? Ищем причины! О причинах повышенного давления рассказывает врач-терапевт, кардиолог ООО «Клиника Эксперт Воронеж» Калинина Ангелина Анатольевна

Заболевание сопровождается типичными изменениями внешнего вида больного: ожирение в области живота, лица, плеч, на фоне выраженного похудания рук и ног.

На рисунке – аденома гипофиза. Сагиттальная и фронтальная Т1-ВИ. Определяется больших размеров опухоль в полости увеличенного турецкого седла с супра-, латеро- и инфраселлярным распространением. МР-сигнал от кистозной части опухоли гипоинтенсивен

При гиперпродукции пролактина у женщин возникают нарушения цикла, набухание молочных желез, развитие лактации, возможно развитие бесплодия. У мужчин гиперпролактинемия приводит с снижению либидо, развитию импотенции.

Нарушение эректильной дисфункции: что делать? Рассказывает врач-уролог

ООО «Клиника Эксперт Курск» Девяткин Александр Александрович

Гиперпролактинемия у женщин может быть связана также с синдромом «пустого» турецкого седла. Обычно он развивается у тучных женщин, страдающих артериальной гипертензией. При этом отмечаются жалобы на головные боли, головокружение в сочетании с нарушением менструального цикла, иногда и расстройством зрения.

На рисунке – «пустое» турецкое седло. Сагиттальная Т1-ВИ и фронтальная Т2-ВИ томограммы. Увеличение размеров турецкого седла с каудальным пролабированием дна, без признаков деструкции. Гипофиз обычных размеров, смещен вниз, полость турецкого седла выполнена расширенной хиазмальной цистерной; воронка гипофиза смещена дорзально

Недостаточное выделение гормонов гипофиза также ведет к развитию некоторых эндокринных нарушений.

Так, гипопродукция соматотропного гормона в раннем возрасте приводит к развитию гипофизарного нанизма, т.е. отставанию в росте и развитии (карликовость).

На рисунке – МРТ ребенка 4 лет с клиникой нанизма. На МР-томограммах в режимах Т1 (а,б) и Т2 (в) определяется небольших размеров турецкое седло, маленькая и уплощенная передняя доля гипофиза, отсутствие обычного высокоинтенсивного МР-сигнала от задней доли гипофиза, отсутствие дистальной части ножки гипофиза и аномальный участок гиперинтенсивного сигнала в сером бугре гипоталамуса

Изменения в задней доле гипофиза (нейрогипофизе), поражение ножки гипофиза или ядер гипоталамуса ведет к снижению секреторной функции нейрогипофиза, т.е. снижению выработки антидиуретического гормона, что является причиной развития несахарного диабета.

На рисунке – на сагиттальной и фронтальной МР-томограммах в режиме Т1 определяется увеличение в размерах нейрогипофиза, при сохранности яркости его изображения. Аденогипофиз сдавлен

Из клеток эмбрионального глоточного кармана Ратке, при определенных нарушениях развития может развиваться доброкачественное объемное образование – краниофарингиома. Обычно данная опухоль никак себя не проявляет и дает о себе знать лишь тогда, когда начинает сдавливать соседние структуры или нарушает ликвородинамику. Поэтому подобные образования чаще всего выявляются уже значительных размеров.

На рисунке – эндосупраселлярная краниофарингиома. МРТ в сагиттальной (Т1-ВИ) и аксиальной (Т2-ВИ) плоскостях определяется кистозное образование в хиазмальной и супраселлярной областях, МР-сигнал от кистозного образования повышен во всех режимах сканирования; в стенках кисты – кальцификаты (подтверждены данными КТ)

При прицельном исследовании гипофиза выявляются также образования и неопухолевого генеза, например, кисты.

На рисунке – киста аденогипофиза

Всегда ли киста головного мозга – опасный диагноз? Рассказывает исполнительный директор и главный врача ООО «МРТ Эксперт Липецк» Волкова Оксана Егоровна

При варианте развития сифонов внутренних сонных артерий – их близком расположении – создается впечатление увеличенного в вертикальном размере гипофиза при отсутствии патологических очаговых изменений в нем.

На рисунке – близкое расположение сифонов внутренних сонных артерий – «целующиеся сифоны». На МРТ в сагиттальной проекции создается впечатление об увеличении аденогипофиза в передне-заднем размере. На аксиальной томограмме определяется деформация гипофиза медиально смещенными сифонами сонными артериями

Кроме того, в хиазмально-селлярной области выявляются образования, исходящие из соседних структур, распространяющиеся в область гипофиза.

На рисунке – астроцитома хиазмы, томограмма ребенка 4 лет. МРТ в аксиальной и сагиттальной плоскостях. Опухоль занимает большую часть III-го желудочка, деформирует ствол мозга и смещает его кзади

На рисунке – глиома хиазмы, ребенок 9 лет. МРТ. Т1-ВИ до (а) и после (б и в) в/венного контрастирования. Выявлено наличие опухоли хиазмально-селлярной области интенсивно накапливающие контрастное вещество

На рисунке – хордома ската основания черепа и хиазмальной области. Сагиттальная и аксиальная томограммы. Определяется опухоль основания черепа большой распространенности, имеющая гетерогенный сигнал. Опухолевые массы вызывают деструкцию ската и распространяются в носоглотку

На рисунке – менингиома бугорка турецкого седла. МРТ во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Определяется объемное образование в проекции площадки основной кости и бугорка турецкого седла (имеется гиперостоз бугорка). Сигнал от менингиомы изоинтенсивен сигналу от мозга

Источник

Аденома гипофиза — это опухолевое образование доброкачественного характера, исходящее из железистой ткани передней доли гипофиза. Клинически аденома гипофиза характеризуется офтальмо-неврологическим синдромом (головная боль, глазодвигательные нарушения, двоение, сужение полей зрения) и эндокринно-обменным синдромом, при котором в зависимости от вида аденомы гипофиза могут наблюдаться гигантизм и акромегалия, галакторея, нарушение половой функции, гиперкортицизм, гипо- или гипертиреоз, гипогонадизм. Диагноз «аденома гипофиза» устанавливается на основании данных рентгенографии и КТ турецкого седла, МРТ и ангиографии головного мозга, гормональных исследований и офтальмологического обследования. Лечится аденома гипофиза лучевым воздействием, радиохирургическим методом, а также путем трансназального или транскраниального удаления.

Общие сведения

Аденома гипофиза – опухоль гипофиза, берущая свое начало в тканях его передней доли. Она продуцирует 6 гормонов, регулирующих функцию эндокринных желез: тиреотропин (ТТГ), соматотропин (СТГ), фоллитропин, пролактин, лютропин и адренокортикотропный гормон (АКТГ). По данным статистики аденома гипофиза составляет около 10% от всех внутричерепных опухолей, встречающихся в неврологической практике. Наиболее часто аденома гипофиза возникает у лиц среднего возраста (30-40 лет).

Причины

Этиология и патогенез аденомы гипофиза в современной медицине остаются предметом исследований. Считается, что новообразование может возникать при воздействии таких провоцирующих факторов, как черепно-мозговые травмы, нейроинфекции (туберкулез, нейросифилис, бруцеллез, полиомиелит, энцефалит, менингит, абсцесс головного мозга, церебральная малярия и др.), неблагоприятные воздействия на плод в период его внутриутробного развития. Последнее время отмечается, что аденома гипофиза у женщин бывает связана с длительным применением препаратов оральной контрацепции.

Исследования показали, что в некоторых случаях аденома гипофиза возникает в результате повышенной гипоталамической стимуляции гипофиза, которая является реакцией на первичное снижение гормональной активности периферических эндокринных желез. Подобный механизм возникновения аденомы может наблюдаться, например, при первичном гипогонадизме и гипотиреозе.

Классификация

Клиническая неврология подразделяет аденомы гипофиза на две большие группы: гормонально неактивные и гормонально активные. Аденома гипофиза первой группы не обладает способностью продуцировать гормоны и поэтому остается в ведении исключительно неврологии. Аденома гипофиза второй группы, подобно тканям гипофиза, продуцирует гипофизарные гормоны и является также предметом изучения для эндокринологии. В зависимости от секретируемых гормонов гормонально активные аденомы гипофиза классифицируются на:

- соматотропные (соматотропиномы)

- пролактиновые (пролактиномы)

- кортикотропные (кортикотропиномы)

- тиреотропные (тиреотропиномы)

- гонадотропные (гонадотропиномы).

В зависимости от своего размера аденома гипофиза может относиться к микроаденомам — опухолям диаметром до 2 см или макроаденомам, имеющим диаметр более 2 см.

КТ головного мозга. Объемное образование (аденома) гипофиза.

Симптомы аденомы гипофиза

Клинически аденома гипофиза проявляется комплексом офтальмо-неврологических симптомов, связанных с давлением растущей опухоли на внутричерепные структуры, расположенные в области турецкого седла. Если аденома гипофиза является гормонально активной, то в ее клинической картине на первый план может выходить эндокринно-обменный синдром.

Изменения в состоянии пациента зачастую связаны не с самой гиперпродукцией тропного гипофизарного гормона, а с активацией органа-мишени, на который он действует. Проявления эндокринно-обменного синдрома напрямую зависят от характера опухоли. С другой стороны, аденома гипофиза может сопровождаться симптомами пангипопитуитаризма, который развивается за счет разрушения тканей гипофиза растущей опухолью.

Офтальмо-неврологический синдром

Офтальмо-неврологические симптомы, которыми сопровождается аденома гипофиза, во многом зависят от направления и распространенности ее роста. Как правило, к ним относятся головная боль, изменение полей зрения, диплопия и глазодвигательные нарушения. Головная боль обусловлена давлением, которое аденома гипофиза оказывает на турецкое седло. Она имеет тупой характер, не зависит от положения тела и не сопровождается тошнотой.

Имеющие аденому гипофиза пациенты зачастую жалуются на то, что им не всегда удается снимать головную боль при помощи анальгетиков. Головная боль, сопровождающая аденому гипофиза, обычно локализуется в лобной и височной областях, а также позади глазницы. Возможно резкое усиление головной боли, которое связано либо с кровоизлиянием в ткани опухоли, либо с ее интенсивным ростом.

Ограничение полей зрения вызвано сдавлением растущей аденомой перекреста зрительных нервов, находящегося в области турецкого седла под гипофизом. Длительно существующая аденома гипофиза может привести к развитию атрофии зрительного нерва. Если аденома гипофиза растет в боковом направлении, то со временем она сдавливает ветви III, IV, VI и V черепных нервов.

В результате возникает нарушение глазодвигательной функции (офтальмоплегия) и двоение (диплопия). Возможно снижение остроты зрения. Если аденома гипофиза прорастает дно турецкого седла и распространяется на решетчатую или клиновидную пазуху, то у пациента возникает заложенность носа, имитирующая клинику синусита или опухолей носа. Рост аденомы гипофиза кверху вызывает повреждение структур гипоталамуса и может приводить к развитию нарушений сознания.

Эндокринно-обменный синдром

Метаболические и эндокринные нарушения характерны для аденом, активно продуцирующих гормоны. Клинические проявления соответствуют тому, какой вид гипофизарного гормона продуцируется опухолью. Возможны следующие клинические варианты:

- Соматотропинома — аденома гипофиза, продуцирующая СТГ, у детей проявляется симптомами гигантизма, у взрослых — акромегалией. Кроме характерных изменений скелета, у пациентов могут развиваться сахарный диабет и ожирение, увеличение щитовидной железы (диффузный или узловой зоб), обычно не сопровождающееся ее функциональными нарушениями. Часто наблюдается гирсутизм, гипергидроз, повышенная сальность кожи и появление на ней бородавок, папиллом и невусов. Возможно развитие полиневропатии, сопровождающейся болями, парестезиями и снижением чувствительности периферических отделов конечностей.

- Пролактинома — аденома гипофиза, секретирующая пролактин. У женщин она сопровождается нарушением менструального цикла, галактореей, аменореей и бесплодием. Эти симптомы могут возникать в комплексе или наблюдаться изолированно. Около 30% женщин с пролактиномой страдают себореей, акне, гипертрихозом, умеренно выраженным ожирением, аноргазмией. У мужчин на первый план обычно выходят офтальмо-неврологические симптомы, на фоне которых наблюдается галакторея, гинекомастия, импотенция и снижение либидо.

- Кортикотропинома — аденома гипофиза, вырабатывающая АКТГ, выявляется практически в 100% случаев болезни Иценко-Кушинга. Проявляется опухоль классическими симптомами гиперкортицизма, усиленной пигментацией кожи в результате повышенной продукции наряду с АКТГ и меланоцитостимулирующего гормона. Возможны психические отклонения. Особенностью этого вида аденом гипофиза является склонность к злокачественной трансформации с последующим метастазированием. Раннее развитие серьезных эндокринных нарушений способствует выявлению опухоли до появления офтальмо-неврологических симптомов, связанных с ее увеличением.

- Тиреотропинома — аденома гипофиза, секретирующая ТТГ. Если она носит первичный характер, то проявляется симптомами гипертиреоза. Если возникает вторично, то наблюдается гипотиреоз.

- Гонадотропинома — аденома гипофиза, продуцирующая гонадотропные гормоны, имеет неспецифические симптомы и выявляется в основном по наличию типичной офтальмо-неврологической симптоматики. В ее клинической картине гипогонадизм может сочетаться с галактореей, вызванной гиперсекрецией пролактина окружающими аденому тканями гипофиза.

Диагностика

Пациенты, у которых аденома гипофиза сопровождается выраженным офтальмо-неврологическим синдромом, как правило, обращаются за помощью к неврологу или офтальмологу. Пациенты, у которых аденома гипофиза проявляется эндокринно-обменным синдромом, чаще приходят на прием к эндокринологу. В любом случае пациенты с подозрением на аденому гипофиза должны быть осмотрены всеми тремя специалистами.

С целью визуализации аденомы проводят рентгенографию турецкого седла, которая выявляет костные признаки: остеопороз с разрушением спинки турецкого седла, типичную двуконтурность его дна. Дополнительно используют пневмоцистернографию, которая определяет смещение хиазмальных цистерн от их нормального положения.

Более точные данные могут быть получены в ходе КТ черепа и МРТ головного мозга, КТ турецкого седла. Однако около 25-35% аденом гипофиза имеют настолько малый размер, что их визуализация не удается даже при современных возможностях томографии. Если есть основания считать, что аденома гипофиза растет в сторону кавернозного синуса, назначают проведение ангиографии головного мозга.

МРТ головного мозга. Не полностью удаленная аденома гипофиза

Важное значение в диагностике имеют гормональные исследования. Определение концентрации гормонов гипофиза в крови производится специфичным радиологическим методом. В зависимости от симптоматики проводят также определение гормонов, продуцируемых периферическими эндокринными железами: кортизола, Т3, Т4, пролактина, эстрадиола, тестостерона.

Офтальмологические нарушения, которыми сопровождается аденома гипофиза, выявляют при офтальмологическом осмотре, периметрии, проверке остроты зрения. Для исключения заболеваний глаз производят офтальмоскопию.

Лечение аденомы гипофиза

Консервативное лечение может применяться в основном в отношении пролактином маленького размера. Оно проводится антагонистами пролактина, например, бромкриптином. При небольших аденомах возможно применение лучевых способов воздействия на опухоль: гамма-терапии, дистанционной лучевой или протонной терапии, стереотаксической радиохирургии — введения радиоактивного вещества непосредственно в ткани опухоли.

Пациенты, у которых аденома гипофиза имеет большие размеры и/или сопровождается осложнениями (кровоизлияние, нарушение зрения, образование кисты головного мозга), должны пройти консультацию нейрохирурга для рассмотрения возможности хирургического лечения. Операция по удалению аденомы может быть выполнена трансназальным способом с применением эндоскопической техники. Макроаденомы подлежат удалению транскраниальным способом — путем трепанации черепа.

Прогноз

Аденома гипофиза относится к доброкачественным новообразованиям, однако при увеличении размера она, как и другие опухоли головного мозга, принимает злокачественное течение за счет сдавления окружающих ее анатомических образований. Размером опухоли также обусловлена возможность ее полного удаления. Аденома гипофиза диаметром более 2 см сопряжена с вероятностью послеоперационного рецидива, который может произойти в течение 5-ти лет после удаления.

Прогноз аденомы также зависит от ее вида. Так при микрокортикотропиномах у 85% пациентов наблюдается полное восстановление эндокринной функции после проведенного хирургического лечения. У пациентов с соматотропиномой и пролактиномой этот показатель значительно ниже — 20-25%. По некоторым данным в среднем после хирургического лечения выздоровление наблюдается у 67% больных, а количество рецидивов составляет около 12%. В некоторых случаях при кровоизлиянии в аденому происходит самоизлечение, что наиболее часто наблюдается при пролактиномах.

Источник