Гиперэкстензионная травма шейного отдела позвоночника

В настоящее время довольно много работ иностранных авторов посвящены изучению механизма «хлыстовых» повреждений шейной части позвоночника, которые наблюдаются чаще всего при автомобильных травмах (Billig, 1956, Cammack, 1957, Volobra, 1964, Rituccii G., Falzig, 1966).

По данным американских экспертов в США ежегодно свыше 1 млн. человек подвергаются гиперфлексионно-гиперэкстензионной травме шеи (ГГТШ). Примерно 25% всех случаев ГГТШ заканчивается хроническими болями и потерей трудоспособности (Скоромец А. А., Новосельцев С. В., 2002).

Внезапное движение нефиксированной головы, приводящее к гиперфлексионно-гиперэкстензионной травме шеи (ГГТШ), чаще всего возникает в результате резкого торможения или ускорения движения автомобиля в момент автодорожного столкновения, реже – в спорте, на производстве, в быту или вследствие других причин (La Rocca H., 1978). Особенно часто ГГТШ возникает в ситуации, когда водитель автомашины не успевает вовремя затормозить и врезается в стоящий впереди автомобиль (Castro W. H. M., Schilgen M., Meyer S., 1997). Передний автомобиль смещается кпереди, а у сидящих в нем людей голова по инерции вначале откидывается назад, а затем совершает форсированное сгибание. Это двухэтапное («хлыстовое») движение и является причиной повреждения шеи. У людей, сидящих в заднем автомобиле, движения головы происходят в обратной последовательности, но также способны вызвать повреждение шеи. При лобовых или боковых столкновениях автомобилей ГГТШ возникает реже. Исходя из трех механизмов действия травмирующей силы, можно сделать вывод, что при столкновении спереди и сзади деформации будут развиваться во фронтальной плоскости, т. к. удар происходил в сагиттальной плоскости. При боковых ударах деформации происходят в сагиттальном плане, поскольку удар пришелся во фронтальной плоскости.

Травмирование тканей шеи в большей степени происходит при растяжении, чем при сдавлении (чтобы вызвать повреждение шейных позвонков, при растяжении в среднем необходима сила всего в 160-360 кг, а при сдавлении – 1350-1800 кг) (Yogandan N., Pintar F. A., Kleinberger M., 1999). Тяжесть повреждения зависит от соотношения инерционных масс двух сегментов тела (с одной стороны головы и верхнешейного отдела позвоночника, с другой стороны нижнешейного отдела туловища), а также величины и направленности ускорения (West D. H., Gough J. P., Harper T. K., 1993). Повреждения обычно возникают в результате превышения так называемого физиологического лимита движений для шейного отдела позвоночника.

Но иногда повреждение шеи происходит в том случае, когда амплитуда сгибания или разгибания не превышает нормальный объем движений. Биомеханический анализ показывает, что шея при ГГТШ не просто разгибается или сгибается, а совершает более сложное движение. Перед форсированным сгибанием голова компенсаторно смещается вперед (за счет частичного разгибания в верхнешейном отделе), а перед экстензией компенсаторно смещается назад, при этом отмечается небольшое сгибание в верхнешейном отделе. Наиболее значительное повреждение может возникать именно в точках максимального вытягивания или ретракции.

M.M. Panjabi, K. Abumi, J. Duranceau, J. Crisco (1988) экспериментальным путем установили, что критическая величина ускорения, вызывающая повреждение шейного отдела, неодинакова на разных уровнях: она минимальна на уровне CV-CVI (4g) и максимальна на уровне CII-CIII (10g). По мнению этих авторов, повреждение мягкотканевых образований как в верхнешейном, так и особенно в нижнешейном отделах, вызванное растяжением передних элементов позвоночно-двигательного сегмента, происходит в момент флексии верхнеешейного отдела и экстензии средне- и нижнешейного отдела. При дальнейшей экстензии шейного отдела, которая происходит путем взаимного скольжения фасеточных суставов в нижнешейном отделе позвоночника, мягкие ткани страдают в меньшей степени, так как это движение чаще всего происходит в физиологических пределах. Однако поскольку лимит экстензии этого отдела позвоночника ограничен, при дальнейшем увеличении нагрузки возникают разрыв связок, компрессионные переломы позвонков и основания черепа.

Повреждение корешков в межпозвонковых отверстиях происходит вследствие резкого изменения градиента давления во время форсированного сгибания и переразгибания. Площадь позвоночного канала при гиперэкстензии уменьшается за счет внедрения желтой связки, при гиперфлексии увеличивается, поэтому в результате внезапных движений возникают колебания давления, которые также могут повреждать ткани шейного отдела.

Помимо гиперфлексионно-гиперэкстензионного механизма повреждения, являющегося основным в 70% случаев ГГТШ, повреждение может происходить в результате скручивания шеи при резком повороте туловища вокруг своей оси (ротационный механизм) (Gately M.S., 1968). При этом неизбежно возникают боковые смещения головы, которые приводят к сдавлению суставных поверхностей на ипсилатеральной стороне (в фазе гиперэкстензии) и растяжению капсулы сустава на противоположной стороне (в фазе гиперфлексии). При наличии ротации головы в момент травмы ГГТШ часто бывает более тяжелой (Radanov B.P., Di Stefano G., 1995).

Последствия травмы зависят и от степени сокращения мышц шеи во время травмы. При неожиданном столкновении мышцы обычно расслаблены, благодаря чему размах колебаний головы максимален, в силу этого при гиперэкстензии повреждаются передние связки и мышцы, а при гиперфлексии – задние связки и мышцы. Если при столкновении у пострадавшего произошло напряжение мышц, то колебательные движения головы ограничиваются, но при этом увеличивается риск повреждения позвонков и межпозвонковых дисков. Если пострадавший успел частично среагировать на столкновение, но его мышцы сократились недостаточно, чтобы существенно ограничить колебания головы, то в результате сочетания компрессии и растяжения в фазе сгибания может возникнуть задний пролапс межпозвонкового диска. Однако если пострадавший успевает втянуть голову в плечи, травма обычно бывает менее значительной.

Следует подчеркнуть, что нет прямой зависимости тяжести ГГТШ от степени повреждения автомобиля: ГГТШ чаще наблюдается у пассажиров легко или умеренно поврежденного автомобиля. Место, которое занимал в машине пострадавший, не оказывает существенного влияния на тяжесть травмы. При пользовании ремнями безопасности риск ГГТШ несколько повышается, но их способность предотвращать другие повреждения существенно перекрывает в сумме этот негативный эффект (Левин О. С., Макаров Г В, 2002).

Анатомо-физиологические особенности краниоцервикальной области – высокая мобильность, обилие мелких суставов с тонкими и эластичными капсулами и менисками, способными ущемляться в суставных капсулах, наличие унковертебральных сочленений, более низкая по сравнению с другими отделами позвоночника прочность и упругость шейных межпозвонковых дисков, относительно малая прочность некоторых связок, а также значительное количество небольших мышц с различными точками прикрепления – создают условия для возникновения широкого спектра повреждений. При ГГТШ могут пострадать любые структуры шейного отдела: позвонки, межпозвонковые диски и суставы, мышцы, связки, сосуды, нервы. ГГТШ может приводить и к повреждению спинного и головного мозга – при патоморфологическом исследовании у больных с ГГТШ выявляются дистрофические изменения проводящих путей, нейронов латерального вестибулярного ядра, красного ядра. При сильной травме возможно растяжение внутренней сонной, а также позвоночной артерий с развитием небольших аневризм или тромбозов артерий (Прохорский А.М., 1975).

Источник

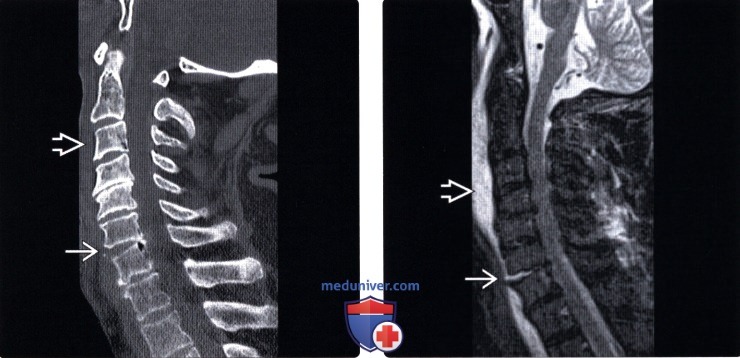

Лучевая диагностика гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночникаа) Определения: б) Визуализация: 1. Общие характеристики гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника: 2. МРТ при гиперэкстензионной травме шейного отдела позвоночника: 3. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика: 1. Сгибательный перелом каудо-вентрального угла: 2. Перелом глинокопателя: 3. Хлыстовая травма: г) Патология. Общие характеристики гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника:

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина: 2. Течение заболевания и прогноз: 3. Лечение гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника: е) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “КТ при гиперэкстензионно-ротационном повреждении шейного отдела позвоночника” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.7.2019 |

Источник

Лучевая диагностика гиперэкстензионно-ротационного повреждения шейного отдела позвоночника

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Педикуло-ляминарный перелом (сепарация)

2. Определения:

• Гиперэкстензионная травма шейного отдела позвоночника, возникающая при эксцентрично действующем векторе силы, вызывающем ротацию позвоночника и асимметричные повреждения

б) Визуализация:

1. Общие характеристики гиперэкстензионно-ротационного повреждения шейного отдела позвоночника:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Асимметричный гиперэкстензионный характер повреждений задней колонны

• Локализация:

о Ниже уровня С2, наиболее часто – С6 и С7

• Перелом суставных отростков:

о Простой или вдавленный/оскольчатый перелом

о Переломы верхних суставных отростков чаще бывают связаны с радикулопатией

• Перелом суставной колонны:

о Простой или вдавленный/оскольчатый перелом о Может распространяться на пластинку дуги

• Сочетание переломов корней дуги пластинок дуг с одной и той же стороны = травматическая сепарация суставной колонны шейного позвонка

о Нестабильное повреждение

• На уровне повреждения может наблюдаться в той или иной степени выраженная ротация позвоночника

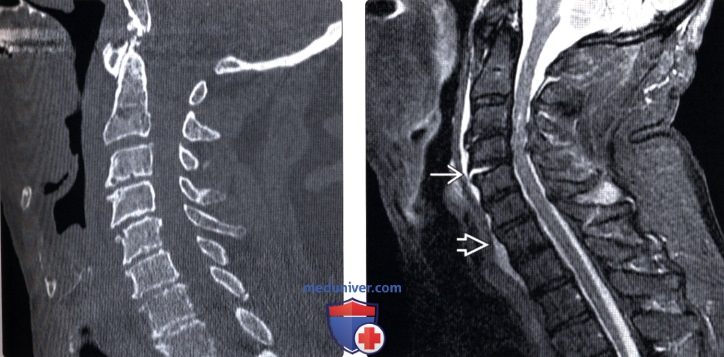

2. МРТ при гиперэкстензионно-ротационном повреждении шейного отдела позвоночника:

• Т1-ВИ:

о Позволяет выявить изменение анатомии позвоночника, однако не дает возможности увидеть сам перелом

• STIR:

о Отек мягких тканей

о Отек костного мозга на фоне контузии кости, перелома

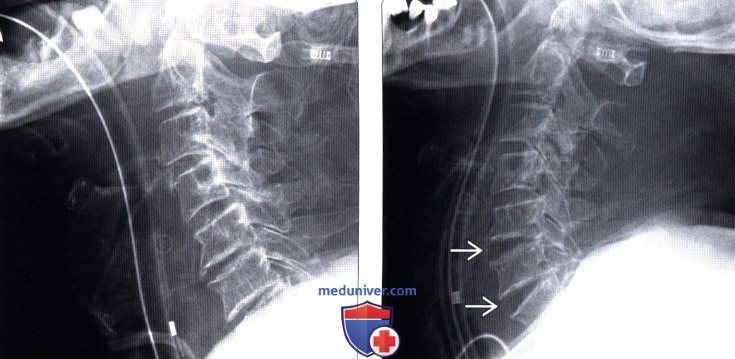

3. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Тонкосрезовая (< 1 мм) спиральная КТ с сагиттальной и фронтальной реконструкцией

• Протокол исследования:

о Рентгенография должна включать косые проекции, позволяющие оценить анатомию межпозвонковых суставов, суставных колонн

о Наиболее информативным методом диагностики переломов является КТ

о МРТ (особенно в режиме STIR) применяется для оценки состояния связочных структур и спинного мозга

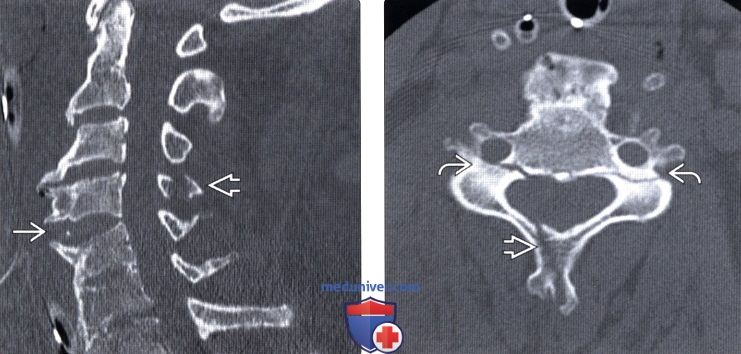

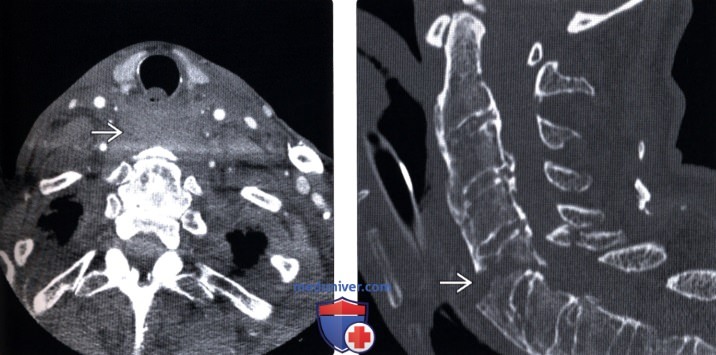

(Слева) КТ, аксиальный срез: односторонний перелом суставной колонны С6, распространяющийся на пластинку дуги.

(Справа) КТ, сагиттальный срез: у этого же пациента отмечается распространение перелома суставной колонны на одноименную пластинку дуги.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Гиперфлексионное повреждение шейного отдела позвоночника:

• Повреждение задней колонны обычно более или менее симметрично

• Чаще осложняется повреждением спинного мозга

• Ротационная деформация отсутствует

2. Гиперфлексионно-ротационное повреждение шейного отдела позвоночника:

• Чаще наблюдаются дистракционные повреждения задней колонны: подвывихи и вывихи дугоотростчатых суставов

• Ротационная деформация более заметна

3. Повреждение в результате бокового сгибания:

• Имеет место перелом тела позвонка

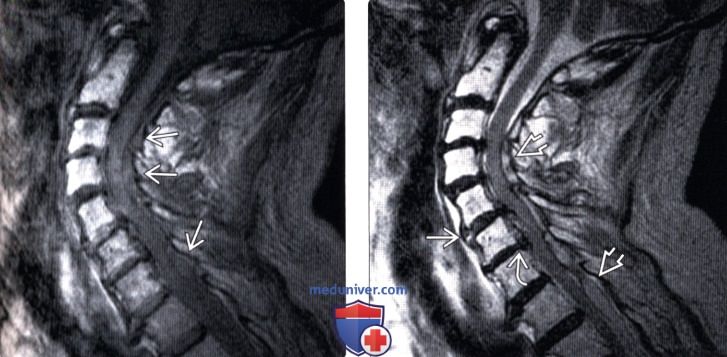

(Слева) КТ, фронтальный срез, пациент с гиперэкстензионно-ротационным повреждением шейного отдела позвоночника: односторонний оскольчатый перелом правой суставной колонны С7 с незначительным смещением фрагментов.

(Справа) КТ, аксиальный срез: перелом правой суставной колонны В и пластинки дуги С6, приводящий к травматической сепарации суставной колонны.

г) Патология. Общие характеристики гиперэкстензионно-ротационного повреждения шейного отдела позвоночника:

• Этиология:

о Форсированное разгибание шейного отдела позвоночника

о Эксцентрично действующий вектор силы приводит к асимметричному распределению аксиальной нагрузки или сдвигу и асимметричным повреждениям дугоотростчатых суставов, суставных колонн и дуг позвонков:

– Простой или оскольчатый перелом суставных отростков, суставных колонн

– Перелом пластинок дуг

о При более тяжелых повреждениях может иметь место ротационный листез позвонка

• Сочетанные травмы:

о Ротационная нестабильность

о Радикулопатия

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина гиперэкстензионно-ротационного повреждения шейного отдела позвоночника:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Боль, функциональные нарушения после травмы шейного отдела позвоночника

о Радикулопатия

о Повреждение спинного мозга встречается нечасто

2. Течение заболевания и прогноз:

• Варьируют в зависимости от выраженности неврологического дефицита

• Может иметь место ускоренное развитие дегенеративных изменений

3. Лечение:

• Варианты, риски, осложнения:

о Иммобилизация и тракционное лечение:

– Консервативное лечение неэффективно в 0-50% случаев

о Спондилодез, ± декомпрессия

е) Список использованной литературы:

1. Walters BC et al: Guidelines for the management of acute cervical spine and spinal cord injuries: 2013 update. Neurosurgery. 60 Suppl 1:82-91,2013

2. Munera F et al: Imaging Evaluation of Adult Spinal Injuries: Emphasis on Multidetector CT in Cervical Spine Trauma. Radiology. 263(3):645-60, 2012

3. Bono CM et al: Reproducibility of radiographic measurements for subaxial cervical spine trauma. Spine (Phila Pa 1976). 36(17):1374-9, 201 1

4. Vaccaro AR et al: The subaxial cervical spine injury classification system: a novel approach to recognize the importance of morphology, neurology, and integrity of the disco-ligamentous complex. Spine (Phila Pa 1976). 32(21 ):2365-74, 2007

5. Rao SK et al: Spectrum of imaging findings in hyperextension injuries of the neck. Radiographics. 25(5):1239-54, 2005

6. Lifeso RM et al: Anterior fusion for rotationally unstable cervical spine fractures. Spine. 25(16):2028-34, 2000

7. Klein GR et al: Efficacy of magnetic resonance imaging in the evaluation of posterior cervical spine fractures. Spine. 24(8):771 -4, 1999

8. Makan P: Neurologic compromise after an isolated laminar fracture of the cervical spine. Spine. 24(11):1144-6, 1999

9. London PS: Extension injuries of the neck. Injury. 18(4):223, 1987

10. Allen BL Jr et al: A mechanistic classification of closed, indirect fractures and dislocations of the lower cervical spine. Spine (Phila Pa 1976). 7(1 ):1 -27, 1982

11. Woodring JH et al: Fractures of the articular processes of the cervical spine. AJR Am J Roentgenol. 1 39(2):341 -4, 1982

12. Dolan KD: Cervical spine injuries below the axis. Radiol Clin North Am. 1 5(2):247-59, 1977

13. Nieminen R: Fractures of the articular processes of the lower cervical spine. An analysis of 28 cases treated conservatively. Ann Chir Gynaecol Fenn. 63(3):204-11,1974

14. Frankel H et al: Closed injuries of the cervical spine and spinal cord: results of conservative treatment of extension rotation injuries of the cervical spine with tetraplegia. Proc Veterans Adm Spinal Cord Inj Conf. (19):52-5, 1973

– Вернуться в оглавление раздела “Лучевая медицина”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.7.2019

Источник