Движение позвоночника в трех плоскостях

Позвоночник – это основная часть осевого скелета человека. Он состоит из 33-34 позвонков, соединённых между собой хрящами, суставами и связками.

Позвоночник вмещает и защищает спинной мозг, поддерживает голову, связывает части тела, к нему прикрепляются пояса верхних и нижних конечностей. Перераспределяет нагрузку, смягчает ее перепады за счет амортизации и передает тяжесть тела нижним конечностям.

Позвоночник состоит из позвонков и разделяющих их межпозвонковых дисков. Позвонки различаются по форме и функциям в зависимости от отдела позвоночника. Наиболее типичное количество позвонков в отделах позвоночника: шейный отдел (С, cervix) содержит 7 позвонков, грудной (Th, thorax) – 12, поясничный (L, lumbalis) – 5, крестцовый (S, sacralis) – 5 сросшихся позвонков, копчиковый (Co, coccygeus) – 4 сросшихся позвонка.

Узнать больше об анатомии и физиологии можно на специализированном курсе «Анатомия и физиология в йоге».

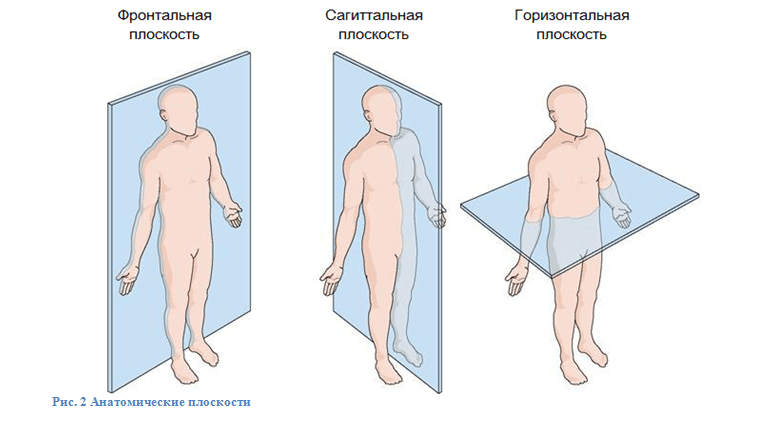

Анатомически позвоночник рассматривается в трех плоскостях.

В сагиттальной плоскости позвоночный столб изогнут. Изгиб кзади называется кифоз и является первичным изгибом, поскольку формируется от рождения и характеризуется тем, что является жесткой костной структурой. В позвоночнике два кифоза – грудной и крестцовый.

Два изгиба позвоночника кпереди – это шейный и поясничный лордозы. Они называются также вторичными изгибами, так как формируются вследствие развития человека и прямохождения. Лордозы – более гибкие и подвижные структуры, нежели кифозы.

В сагиттальной плоскости изгибы – норма, а выпрямление изгибов – патология. Во фронтальной плоскости, наоборот, нормой является прямой позвоночник и отклонения являются патологиями (сколиозами).

Комбинация кифозов и лордозов позвоночника составляет «пружину» и обеспечивает его амортизационную функцию. Эта уникальная форма позволяет человеческому позвоночнику выдержать нагрузку в 18 раз большую, чем если бы он оставался выпрямленным.

Благодаря своей структуре позвоночник одновременно очень подвижен и очень прочен, выдерживая большие нагрузки и действие гравитации.

Позвонки

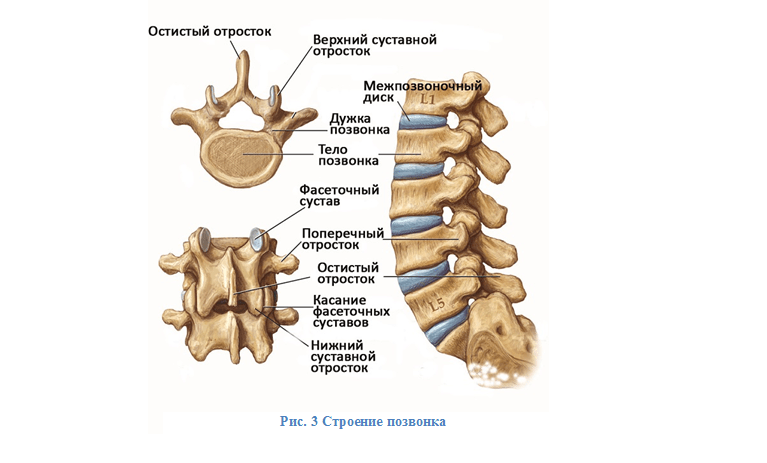

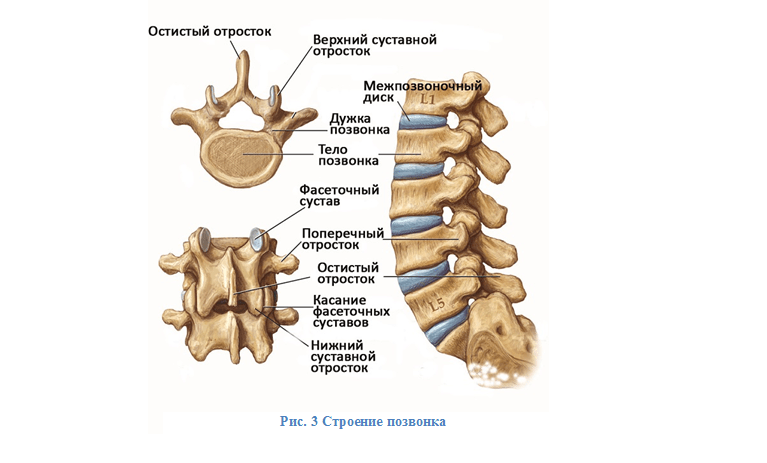

Каждый позвонок состоит из массивного тела позвонка, несущего на себе основную нагрузку, дуги позвонка, которая ограничивает позвоночное отверстие. Позвоночные отверстия позвонков образуют позвоночный столб, по которому проходит спинной мозг. От дуги позвонка отходят отростки: направленный кзади непарный остистый отросток, направленные в стороны поперечные отростки, а также по две пары верхних и нижних суставных отростков, которыми позвонки соединяются друг с другом.

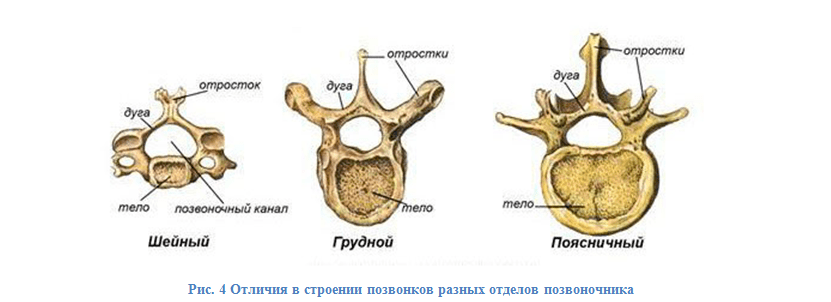

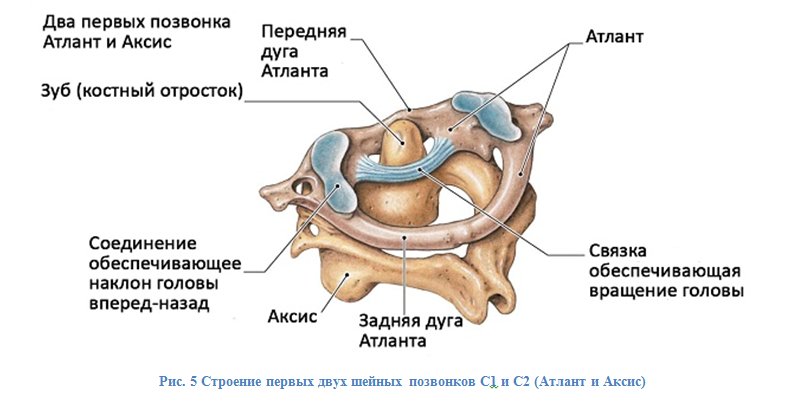

Шейные позвонки отличаются небольшими размерами и небольшими отверстиями в поперечных отростках, по которым проходит позвоночная артерия. Первые два шейных позвонка сильно отличаются от остальных и имеют свои названия – Атлант (С1) и Эпистрофей (или осевой, С2). Они несут на себе всю тяжесть головы. Атлант непосредственно сочленяется с черепом и не имеет остистого отростка, а вместо суставных отростков имеет суставные ямки. Эпистрофей, или вращательный, отличается зубом, который представляет собой среднюю часть тела Атланта, отделившуюся от него и вросшую в Эпистрофей. Это обеспечивает вращение черепа вместе с Атлантом вокруг зуба Эпистрофея.

Грудные позвонки соединяются с ребрами, поэтому на боковых поверхностях их тел имеются реберные ямки, обеспечивающие сочленение с ребрами. Первое ребро, а также одиннадцатое и двенадцатое, прикреплены к соответствующим им по счету позвонкам. Каждое из остальных ребер прикрепляется к двум смежным позвонкам. Тела этих позвонков массивнее, чем у шейных, и увеличиваются сверху вниз. Соединение с ребрами сильно ограничивает вращательную подвижность позвонков друг относительно друга и делает этот отдел позвоночника малоподвижным.

Поясничные позвонки отличаются прежде всего своими размерами, так как на них приходится большая нагрузка, при этом строение и расположение отростков обеспечивает большую подвижность в этом отделе, главным образом на разгибание позвоночника.

Крестец и копчик образуют монолитные структуры сросшихся позвонков. При этом крестец имеет крестцовый канал, являющийся продолжением спинномозгового канала, отверстия, по которым выходят корешки нервов, и сочленения с тазовыми костями.

Межпозвонковые диски

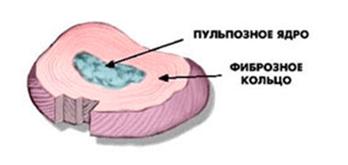

Межпозвонковый диск (МПД) – это хрящевая структура, заполняющая пространство между телами позвонков. Диск состоит из фиброзного кольца и пульпозного ядра.

Пульпозное ядро – гелеобразная структура, богатая водой, особенно в молодом возрасте. Состоит из протеогликанов, которые очень эффективно притягивают и удерживают молекулы воды. В диске поддерживается повышенное давление воды.

Главная функция ядра – амортизация вертикальной нагрузки и перевод ее в горизонтальную, а также соединение двух соседних позвонков.

Фиброзное кольцо – многослойная волокнистая структура, окружающая пульпозное ядро. Волокна фиброзного кольца переплетены между собой в разных направлениях, что позволяет диску выдерживать большие нагрузки при движениях в плоскостях, а также удерживать и восстанавливать форму.

Питание межпозвонкового диска напрямую зависит от качества прилегающей ткани – от тонуса мышц, двигательной активности, полноты кровообращения. До 22-25 лет МПД имеет собственную сосудистую систему, которая снабжает его ткани водой и питательными веществами, но в дальнейшем происходит срастание сосудов, их рассасывание и исчезновение, после чего диск становится заложником активности прилегающих мышц. Если она низкая, то диск находится в состоянии дефицита питания.

Содержание воды в дисках, а следовательно и их высота, меняется в течение суток, т.к. днем под нагрузкой они теряют жидкость, а за время отдыха диски восстанавливаются и наполняются водой.

Движения позвоночника

Позвоночник способен двигаться в трех плоскостях и в шести направлениях.

- Сагиттальная плоскость

- Сгибание и разгибание позвоночного столба

- Фронтальная плоскость

- Боковое (латеральное) сгибание вправо и влево

- Горизонтальная плоскость

- Ротация влево и вправо (скручивание)

- Также можно выделить седьмое движение – осевое вытягивание, удлинение позвоночного столба за счет выпрямления изгибов (например, в адхо мукха шванасане).

Глубокие мышцы спины, соединяющие отростки межпозвонковых дисков, являются важнейшими элементами, обеспечивающими движение позвоночника.

Между остистыми отростками межостистые мышцы при сокращении приводят к разгибанию позвоночника (прогибы, шалабхасана).

Межпоперечные мышцы, располагающиеся между поперечными отростками позвонков, при сокращении обеспечивают боковые наклоны позвоночника (эксцентрическое напряжение противоположных мышц обеспечивают боковое сгибание из положения стоя).

Остистый отросток вышележащего позвонка с поперечным отростком нижележащего позвонка соединяется поперечно-остистыми мышцами. Эти мышцы обеспечивают ротацию позвоночника.

Сгибание позвоночного столба обеспечивается не глубокими мышцами, а крупными мышцами передней части тела – брюшного пресса, грудными и другими.

Между остистыми отростками грудного отдела нет межостистых мышц, следовательно грудной отдел не прогибается, разгибание грудного отдела производится более крупными мышцами. Прогиб – это главным образом изменение геометрии грудной клетки и небольшое выпрямление грудного кифоза. Это обеспечивается формой остистых отростков грудного отдела, препятствующих разгибанию, а также тем, что к грудным позвонкам крепятся ребра и также ограничивают подвижность.

Скручивание в грудном отделе ограничивается ребрами. Тем не менее, два нижних грудных позвонка, к которым крепятся плавающие ребра, обеспечивают основную амплитуду скручивания. Между 10м грудным и 1м поясничным позвонками происходит основное скручивание.

Строение суставных отростков позвонков в поясничном отделе таково, что скручивание в поясничном отделе почти невозможно и составляет порядка 5 градусов.

Таким образом, основная функция поясничного отдела – разгибание и сгибание, грудного отдела – сгибание и скручивание, шейный отдел самый подвижный во всех направлениях.

Основное правило строения – чем больше подвижность, тем меньше стабильность. Следовательно, шея в этой структуре оказывается самым уязвимым отделом. Поэтому и в повседневной жизни, и при занятиях йогой, с шеей необходимо работать с особой осторожностью.

Болезни позвоночника и возможности йогатерапии

Остеохондроз

Остеохондроз – дистрофические нарушения в суставных хрящах. Может развиваться практически в любом суставе. Процессы остеохондроза и его последующих стадий – протрузий и грыж – начинают происходить именно в МПД. Основной акцент йогатерапии при остеохондрозе – это создание условий, в которых МПД и его составляющие смогут напитываться водой и восстанавливать собственную структуру. А для этого необходима полноценная работа околопозвоночных мышц.

Протрузии

Протрузии возникают вследствие нарушения качества соединительной ткани, когда межпозвонковый диск меняет форму и часть фиброзного кольца выходит наружу, но целостность диска сохраняется. Протрузия является обратимым состоянием.

Грыжа МПД

Разрыв фиброзного кольца приводит к возникновению грыжи (пролапс) межпозвонкового диска. При этом часть пульпозного ядра вытекает и застывает. Структура диска при этом уже не восстанавливается.

В йогатерапии на боли, связанные с протрузиями и грыжами будут оказывать воздействие вытяжения позвоночника, т.к. это способствует уменьшению размеров выпячивания МПД и, в ряде случаев, его «вправлению» в межпозвонковое пространство, динамические комплексы, способствующие усилению кровотока вокруг диска и его питанию, а также статические асаны, укрепляющие мышечный корсет позвоночника.

Мягкие, динамические техники выполняются при отсутствии осевой нагрузки на позвоночник – в положении лежа или на четвереньках (например, цикл марджариасаны). Этими же техниками, дополненными методами пост-изометрической релаксации (ПИР), снимаются мышечные спазмы за счет равномерного распределения мышечного тонуса.

Секвестрированная грыжа

Секвестрированная грыжа диска является наиболее тяжелой степенью развития грыжи МПД, при которой вещество ядра диска вываливается и полностью отделяется от диска.

Практика йогатерапии в этом случае аналогична работе с грыжами. Считается, что организм способен постепенно избавиться от секвестра, если обеспечить тканям достаточные условия для питания, восстановления и дренажа.

Грыжа Шморля

Грыжа Шморля – продавливание хрящевой ткани МПД в губчатую кость, внутрь тела верхнего или нижнего позвонка. Часто возникают при кифозе. Иногда грыжи Шморля появляются у пожилых людей из-за сильного остеопороза – возрастного снижения плотности и прочности костей. Или у здоровых молодых людей – в результате сильного удара (падения) вертикально сверху вниз, а также при подъеме чрезмерных тяжестей и некоторых редких заболеваниях. Наличие такой грыжи редко приводит к каким-то неприятным последствиям и боли.

Компрессионный перелом

Компрессионный перелом – это травма позвоночника при одновременном сжатии и сгибании. В результате позвонок сдавливается и трескается. Травма возникает при падении на ноги, ягодицы или при вынужденном сгибании тела. Чаще всего встречаются компрессионные переломы поясничного и грудного отдела позвоночника. При закрытом переломе повреждаются окружающие сосуды, мягкие ткани и нервы. При лечении компрессионного перелома повреждённый отдел позвоночника фиксируется, пока сломанный позвонок не восстановится. После этого необходим период реабилитации по восстановлению полноценной работы прилегающих тканей.

Нарушения осанки

Осанка зависит как от состояния самого позвоночника, так и от состояния мышц-сгибателей и мышц-разгибателей спины, которые помогают удерживать правильное положение тела.

При медицинском осмотре правильная осанка определяется по следующим признакам:

- во фронтальной плоскости положение головы прямое, плечи, ключицы, реберные дуги, гребни подвздошных костей симметричны;

живот плоский, подтянут; нижние конечности разогнутые (углы тазобедренных и коленных суставов около 180°);

- при осмотре сзади: контуры плеч, нижние углы лопаток и ягодичные складки располагаются на одном уровне, а внутренние края лопаток – на одинаковом расстоянии от позвоночного столба; плечи слегка опущены, лопатки прижаты к ребрам;

- проекция остистых отростков позвоночника имеет вертикальную линию, а треугольники талии – симметричны;

- при осмотре сбоку: позвоночный столб имеет умеренные физиологические изгибы (2-5 см). Линия, условно проведенная через плечевой сустав, большой вертел, головку малоберцовой кости, наружную сторону голеностопного сустава, должна быть непрерывной вертикальной.

При нарушениях во фронтальной плоскости развивается сколиотическая осанка. Деформация в сагиттальной плоскости – это сглаженные или чрезмерные естественные изгибы позвоночника (гиперлордоз, «плоская поясница» и т.д.).

Йогатерапия нарушений осанки заключается в том, чтобы определить, работа каких мышц нарушена при данной деформации и соответственно восстанавливать их функционал и баланс. Как правило, рассматриваются пары мышц-антагонистов при сагиттальных нарушениях, либо симметричные пары мышц при сколиозах.

При кифозах грудные мышцы бывают укорочены (большая и малая грудная, передние пучки дельтовидных мышц, мышцы, выполняющие пронацию плеча) и практика нацелена на их расслабление и растяжение. Мышцы грудного отдела спины при этом перерастянуты и ослаблены (средняя трапециевидная, ромбовидные, мышца, выпрямляющая позвоночник, мышца, выполняющая супинацию плеча) – необходимо их укрепление.

При гиперлордозах проводится общее увеличение подвижности поясничного отдела, укрепление мышц, уменьшающих поясничный лордоз: ягодичные мышцы, прямые мышцы живота, мышцы задней поверхности бедра. Мышцы, усиливающие поясничный лордоз, в этом случае укорочены и их необходимо растягивать и расслаблять: выпрямитель позвоночника, мышцы передней поверхности бедра, подвздошно-поясничная мышца.

Остеопороз

Остеопороз – многофакторное заболевание, сопровождающееся снижением минеральной плотности костной ткани и ее прочности, а также нервно-мышечной недостаточностью.

Первичный остеопороз возникает преимущественно после 50 лет, причем у женщин в 6 раз чаще, чем у мужчин. Полагают, что он связан с гормональными изменениями, характерными для периода постменопаузы у женщин.

Другая форма, так называемый сенильный (старческий) остеопороз, развивается у лиц старше 70 лет. В этом возрасте скорость потери костной ткани становится одинаковой как у мужчин, так и у женщин. Причина его неизвестна.

Поскольку причины остеопороза до конца не изучены, а явных симптомов, кроме ломкости костей, нет, то и профилактикой люди начинают заниматься, как правило, слишком поздно. Тем не менее, исследования показали, что низкая физическая активность на протяжении многих лет способствует развитию остеопороза в пожилом возрасте. Малоподвижный образ жизни, иммобилизация ведут к быстрой потере костной массы. Таким образом, любое занятие йогой так или иначе является профилактикой остеопороза или же замедлением его процессов.

Заключение

Позвоночник, являясь мощной и конструктивно-сложной структурой нашего тела, с одной стороны способен выдерживать большие нагрузки, а с другой очень уязвим и подвержен болезням и травмам. Йогатерапия имеет большой арсенал средств, чтобы мягко восстановить повреждения, уменьшить болезненные симптомы или же провести профилактику возможных заболеваний. Как и в медицине, йога руководствуется принципом «не навреди». Каждая болезнь и каждое конкретное тело накладывает свои ограничения и противопоказания, которые обязательно необходимо учитывать в практике.

Работа студентки Московского Университета Йоги Наталии Игнатенко

Углубить свои знания вы можете на курсах изучения йоги в Московском Университете Йоги и онлйан-курсе «Анатомия и физиология в йоге»

Источник

Все движения в системе позвоночного столба совершаются одновременно в трех суставах, а именно в суставе между телами позвонков и в двух суставах, образованных отростками дужек.

Все движения в системе позвоночного столба совершаются одновременно в трех суставах, а именно в суставе между телами позвонков и в двух суставах, образованных отростками дужек.

Объем движений позвоночника зависит от пространственного расположения плоскостей суставов, образованных отростками дужек позвонков, а также от высоты и эластичности межпозвоночных дисков. Величина наклона тел позвонков прямо пропорциональна квадрату высоты межпозвоночного диска и обратно пропорциональна квадрату площади поперечного сечения тела позвонка.

Иными словами, чем толще межпозвонковый диск и менее массивно тело позвонка, тем больше объем возможного движения. Высота межпозвоночных дисков является переменной величиной и зависит от различных факторов. Решающее влияние на высоту межпозвонкового диска оказывает состояние студенистого ядра, в частности количество содержащейся в нем воды. В период активного роста организма отмечается высокий уровень содержания воды в студенистом ядре; после 25 лет происходит снижение уровня гидратации, в результате чего снижается высота и растяжимость межпозвонковых дисков.

Что же касается площади поперечного сечения тел позвонков, то в численном выражении в шейном, грудном и поясничном отделах она составляет 225 мм2, 640 мм2 и 784 мм2 соответственно.

Вычисленная таким образом подвижность позвоночника не учитывает, конечно, объема движений заднего его отдела, образованного дужками позвонков и их отростками, с которыми эта общая подвижность позвоночника, естественно, тесно связана. В шейном отделе позвоночника межпозвонковые диски имеют большую высоту, а площадь поперечного сечения тел позвонков здесь невелика. В связи с этим в соответствии с правилом Durchmesser отдельные позвонки обладают значительным углом наклона относительно друг друга.

Это обстоятельство, а также еще и выгодная конфигурация межпозвонковых суставов обеспечивают большую подвижность шейного отдела позвоночника как в сагиттальной (сгибание и разгибание), фронтальной (наклоны в стороны), так и в горизонтальной (круговые движения) плоскости. Необходимо добавить, что на подвижность шейного отдела позвоночника положительно влияет также большой диаметр позвоночного канала и межпозвонковых отверстий.

В грудном отделе соотношение высоты межпозвонковых дисков к площади поперечного сечения тел позвонков выглядит гораздо менее выгодно, и, кроме того, поверхности тел позвонков плоские, а не выпуклые, что значительно ограничивает подвижность тел позвонков относительно друг друга. Расположение суставных поверхностей отростков дужек во фронтальной плоскости затрудняет, кроме того, вращательные движения. Практически в грудном отделе позвоночника возможны лишь небольшие движения в сагиттальной плоскости.

В месте перехода грудного отдела в поясничный суставные отростки изменяют свое расположение: суставные поверхности их переходят из фронтальной плоскости в сагиттальную. В связи с тем, что здесь, как и в шейном отделе, суставные поверхности отростков дужек устанавливаются в плоскости, представляющей из себя сегмент круга, в поясничном отделе обеспечивается относительно большой объем движений при сгибании, наклонах в стороны и ротации.

Отношение высоты межпозвонковых дисков к диаметру тел позвонков в поясничном отделе позвоночника является менее выгодным, чем в шейном отделе, но более выгодным, чем в грудном отделе, что обеспечивает относительно большой объем движений. Принимая во внимание то, что суставы, образованные отростками дужек, располагаются в сагиттальной плоскости и разгибании, в то время как амплитуда вращательных движений и наклонов в стороны не так велика.

Объем сгибания и разгибания позвоночника, т.е. движений в сагиттальной плоскости, зависит главным образом от отношения высоты межпозвонкового диска к диаметру тела позвонка.

Амплитуда наклонов в стороны, т.е. движений позвоночника во фронтальной плоскости, зависит как от вышеупомянутых факторов, так и от направления плоскости, в которой располагаются поверхности суставов, образованных отростками дужек позвонков.

Объем вращательных движений (ротация) зависит в первую очередь от расположения суставных поверхностей отростков дужек. Суставы, поверхности которых располагаются в плоскости, представляющей из себя сегмент круга, обеспечивают большой объем вращательных движений.

Если направление движений лимитируется формой суставных поверхностей, то объем их ограничивается суставными капсулами и системой связок. Так, сгибания ограничивается желтыми, межостистыми и надостистыми связками, межпоперечными связками, а также задней продольной связкой и задней частью фиброзного кольца. Разгибание ограничено передней продольной связкой и передней частью фиброзного кольца (а также смыканием суставных, остистых отростков и дужек). Наклоны в сторону ограничиваются обеими продольными связками, боковыми участками фиброзного кольца, желтой связкой (с выпуклой стороны) и межпоперечными связками, а также суставными капсулами (в грудном отделе, кроме того, и ребрами).

Вращательные движения ограничиваются фиброзным кольцом и капсулами межпозвоночных суставов. Одновременно все движения и их амплитуда контролируются мышцами. Объем подвижности позвоночника изменяется с возрастом, причем характер этих изменений отчасти зависит от индивидуальных особенностей. Но в любом случае наибольший объем движений сохраняется в местах лордозов позвоночника, т.е. в шейном и поясничном его отделах. Размеры отдельных сагиттальных искривлений позвоночника взаимообусловлены в связи с необходимостью сохранения центра тяжести тела, кроме того, зависят от расы, пола и возраста.

Как уже отмечалось выше, несмотря на массивность структуры позвонков, поясничный отдел позвоночника обладает поразительно широким размахом движений, что находится в прямой связи с большой высотой межпозвонковых дисков.

Подвижность поясничного отдела позвоночника имеет большое клиническое значение, а также большое значение для других образований, связанных с позвоночником (в частности, для элементов содержимого позвоночного канала).

Движения позвоночника в поясничном отделе связаны с двумя мощными группами мышц, действующих на позвоночник непосредственно и опосредовано (т.е. прикрепляющихся к другим частям скелета). К 1-й группе относятся выпрямитель туловища, квадратная мышца поясницы и поясничная мышца, ко 2-й – мышцы живота.

Вопреки общим представлениями при движениях позвоночника (даже в концевых его отделах) происходит совсем небольшое смещение позвонков друг относительно друга. Так, в положении крайнего разгибания межпозвонковое пространство расширяется спереди и суживается сзади лишь совсем в незначительной степени. Подобное же происходит и при сгибании с той только разницей, что отмечается обратное соотношение расширения и сужения щели.

Рассчитано, что общая высота передней поверхности поясничного отдела позвоночника увеличивается на 12 мм при переходе из полного сгибания в полное разгибание. Это происходит в результате растяжения межпозвоночных дисков (каждый диск может максимально растянуться примерно на 2,4 мм). При совершении того же движения (разгибания) общая высота задних поверхностей тел позвонков и межпозвонковых дисков в поясничном отделе уменьшается на 5мм (на каждый диск, таким образом, приходится 1 мм).

Движения отдельных позвонков происходят при наличии определенных постоянных точек опоры. Последними не могут являться суставы между отростками дужек позвонков, поскольку они не обладают соответствующей прочностью и не расположены в соответствующей плоскости. В качестве точки опоры может служить только студенистое ядро в связи с его устойчивостью и относительной несжимаемостью.

Студенистое ядро залегает между телами позвонков несколько назад и располагается по оси поясничного отдела позвоночника как целого, будучи подвержено незначительным перемещениям в переднезаднем направлении.

Что касается фиброзного кольца, то при сгибании и разгибании позвоночника с вогнутой его стороны происходит выбухание кольца, а с выпуклой – уплощение. Чрезмерная подвижность позвоночника ограничивается фиброзными кольцами и связками позвоночного столба, а в некоторых (исключительных) случаях – смыканием самих позвонков.

В положении разгибания поясничный отдел позвоночника устанавливается в лордозе. Кривизна лордоза подвержена индивидуальным колебаниям, она более выражена у женщин, чем у мужчин (это, по всей видимости, связано с большим углом наклона таза у женщин). В условиях нормального поясничного лордоза наибольшее выстояние кпереди отмечается у третьего и четвертого поясничных позвонков, и в положении разгибания вертикальная ось позвоночника проходит через места соединения грудного и поясничного, а также поясничного и крестцового отделов.

Амплитуда перемещения первого поясничного позвонка относительно крестцовой кости измеряется дугой, совершаемой позвонком при переходе поясничного отдела из положения максимального сгибания в положение максимального разгибания, и составляет 60-70°. Подвижность отдельных поясничных позвонков уменьшается в направлении от верхних к нижним.

В целом амплитуда разгибания поясничного отдела позвоночника меньше амплитуды сгибания, что обусловлено напряжением передней продольной связки, мышц живота, а также смыканием остистых отростков.

Ось движений поясничного отдела позвоночника как целого проходит вдоль линии, проходящей через заднюю половину межпозвоночных дисков на расстоянии приблизительно в 5 мм вперед от твердой мозговой оболочки.

Вполне вероятно, что в результате многочленной структуры позвоночного столба отдельные движения совершаются асинхронно вдоль длины позвоночника. Многие данные говорят в пользу того, что это серии движений отдельных позвонков.

Наклоны в стороны в поясничном отделе совершаются свободно, в то время как объем ротации резко ограничен в связи с тем, что плоскости суставов, образованных отростками дужек позвонков, имеют направление, перпендикулярное оси вращательных движений.

Рис. 1. Ось вращения позвоночника в поясничном отделе проходит вдоль линии, располагающейся приблизительно в 5 мм спереди от передней стенки позвоночного канала. Эта ось проходит через заднюю 1/3 межпозвоночных дисков (по Armstrong, с изменениями).

Рис. 2. Изменение конфигурации поясничного отдела позвоночника при сгибании и разгибании. В физиологических условиях поясничный отдел позвоночника обладает большей амплитудой разгибания. Грудной кифоз не подвержен изменениям ни в одном из рассматриваемых положений (по Cailliet, с изменениями).

Подвижность поясничного отдела позвоночника тем или иным путем ограничивается также структурами, морфологически связанными с ним, которые при переходе в крайние положения подвергаются натяжению либо расслаблению. К этим образованиям относятся спинной мозг, твердая мозговая оболочка, корешки и нервы конского хвоста.

Источник