Дугоотросчатые суставы позвоночника характеристика

Дугоотростчатые

суставы, articulationes zygapophysiales (см, рис. 220,

221, 226), образуются между верхним суставным

отростком, processus articularis superior, нижележащего

позвонка и нижним суставным отростком,

processus articularis inferior, вышележащего позвонка.

Суставная капсула укрепляется по краю

суставного хряща. Суставная полость

располагается соответственно положению

и направлению суставных поверхностей,

приближаясь в шейном отделе к горизонтальной

плоскости. в грудном – к фронтальной и

в поясничном отделе – к сагиттальной

плоскости. Дугоотростчатые суставы

относятся в шейном и грудном отделах

позвоночного столба к плоским суставам

в поясничном – к цилиндрическим.

Функционально их относят к группе

малоподвижных суставов.

Симметричные

дугоотростчатые соединения являются

комбинированными сочленениями, т. е.

такими, в которых движение в одном

суставе обязательно влечет за собой

смещение в другом, так как оба сустава

являются образованиями суставных

отростков на одной и той же кости.

Связки позвоночного столба

Связки

позвоночного столба, ligg. соlumnae verlebralis,

можно подразделить на длинные и короткие

(рис.222 – 227).

К

группе длинных связок позвоночного

столба относятся следующие:

1. Передняя

продольная связка.

lig. longitudinale anterius (см. рис. 221,224,226), проходит

вдоль передней поверхности и отчасти

вдоль боковых поверхностей тел позвонков

на протяжении от переднего бугорка

атланта до крестца, где она теряется в

надкостнице 1 и 2 крестцовых позвонков.

Передняя продольная связка в нижних

отделах позвоночного столба значительно;

шире и крепче. Она рыхло соединяется с

телами позвонков и плотно – с межпозвоночными

дисками, так как она вплетена в покрывающую

их надхрящницу (перихондрий), perichondrium;

по бокам позвонков она продолжается в

их надкостницу. Глубокие слои пучков

этой связки несколько короче поверхностных,

в силу чего они соединяют между собой

прилежащие позвонки, а поверхностные,

более длинные пучки залегают на протяжении

4 – 5 позвонков. Передняя продольная

связка ограничивает чрезмерное разгибание

позвоночного столба,

2. 3адняя

продольная связка, lig.

longitudinale posterius (рис.228; см. рис. 224, 227),

располагается на задней поверхности

тел позвонков в позвоночном канале. Она

берет свое начало на задней поверхности

осевого позвонка, а на уровне двух

верхних шейных позвонков продолжается

в покровную мембрану, membrana tectoria. Книзу

связка достигает начального отдела

крестцового канала. Задняя продольная

связка в противоположность передней в

верхнем отделе позвоночного столба

более широкая, чем в нижнем. Она прочно

сращена с межпозвоночными дисками, на

уровне которых она несколько, шире, чем

на уровне тел позвонков. С телами

позвонков она соединяется рыхло, причем

в прослойке соединительной ткани между

связкой и телом позвонка залегает

венозное сплетение. Поверхностные пучки

этой связки, как и передней продольной,

связки, длиннее глубоких.

Группа

коротких связок позвоночного столба

представляет собой синдесмоз. К ним

относятся следующие связки:

2. Желтые

связки,

ligg. flava (рис. 229; см. рис. 220, 223, 224), выполняют

промежутки между дугами позвонков от

осевого позвонка до крестца. Они

направляются от внутренней поверхности

и нижнего края дуги вышележащего позвонка

к наружной поверхности и верхнему краю

дуги нижележащего позвонка и своими

передними краями ограничивают сзади

межпозвоночные отверстия.

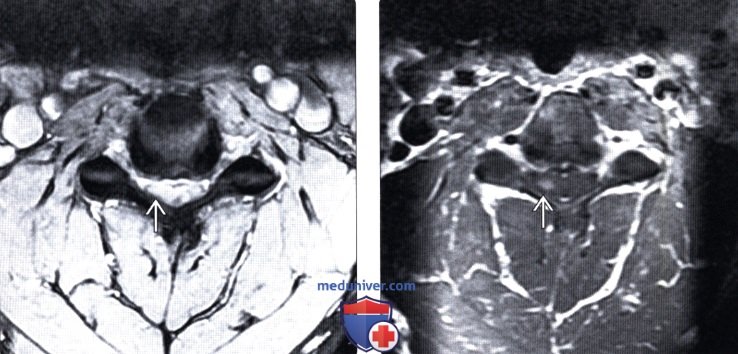

Рис.

220. Дугоотростчатые суставы; вид

сверху

(III поясничный позвонок.Соединения

между II и III поясничными позвонками;

горизонтальный распил.)

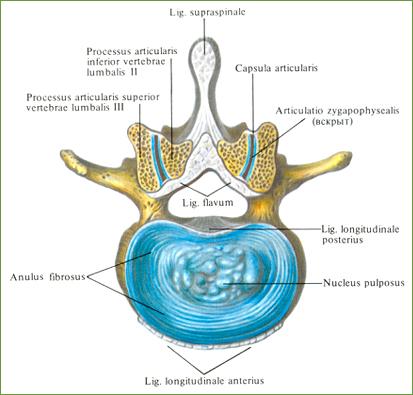

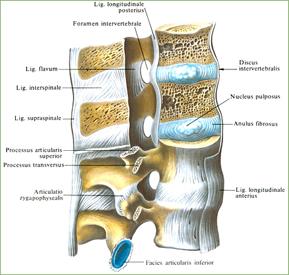

Рис.

221. Связки и суставы позвоночного столба;

вид справа

Желтые

связки состоят из вертикально идущих

эластических пучков, придающих им желтый

цвет. Они достигают наибольшего развития

в поясничном отделе. Желтые связки очень

упруги и эластичны, поэтому при разгибании

туловища они укорачиваются и действуют

подобно мышцам, обусловливая удержание

туловища в состоянии разгибания и

уменьшая при этом напряжение мышц. При

сгибании связки растягиваются и тем

самым также уменьшают напряжение

выпрямителя туловища (см. мышцы спины).

Желтые связки отсутствуют между дугами

атланта и осевого позвонка. 3десь натянута

покровная мембрана, которая своим

передним краем ограничивает сзади

межпозвоночное отверстие, через которое

выходит второй шейный нерв.

2.

Межостистые связки,

ligg. interspinalia (см. рис. 221. 226) – тонкие

пластинки, выполняющие промежутки между

остистыми отростками двух соседних

позвонков. Они достигают наибольшей

мощности в поясничном отделе позвоночного

столба и наименее развиты между шейными

позвонками. Спереди соединены с желтыми

связками, а сзади, у верхушки остистого

отростка, сливаются с надостистой

связкой.

3.

Надостистая связка,

lig. supraspinale (см. рис. 221), представляет собой

непрерывный тяж, идущий по верхушкам

остистых отростков позвонков в поясничном

и грудном отделах. Внизу она теряется

на остистых отростках крестцовых

позвонков, вверху на уровне выступающего

позвонка (C7) переходит в рудиментарную

выйную связку.

4.

Выйная связка,

lig. nuchae (см. рис. 226), – тонкая пластинка,

состоящая из эластических и

соединительнотканных пучков. Она

направляется от остистого отростка

выступающего позвонка (С7) вдоль остистых

отростков шейных позвонков вверх и,

несколько расширяясь, прикрепляется к

наружному затылочному гребню и наружному,

затылочному выступу; имеет форму

треугольника.

5.

Межпоперечные связки.

ligg. intertransversaria (см. рис. 222), представляют

собой тонкие пучки, слабо выраженные в

шейном и отчасти грудном отделах и более

развитые, поясничном отделе. Это парные

связки, соединяющие верхушки поперечных

отростков соседних позвонков, ограничивают

боковые движения позвоночника в

противоположную сторону. В шейном отделе

они могут быть раздвоены или отсутствуют.

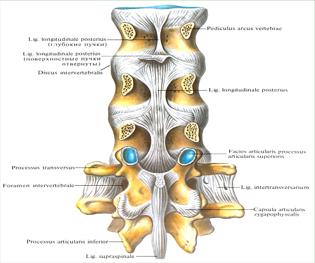

Рис.222.

Связки и суставы позвоночного столба,

ligg. et articulations columnae vertebralis; вид сзади.

(Поясничный отдел. Дуги и отростки 12

грудного, 1 и 2 поясничных позвонков

удалены.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Лучевая диагностика артропатии дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Артроз дугоотростчатых суставов, дегенеративное поражение дугоотростчатых суставов, дегенеративное заболевание сустава

2. Определения:

• Остеоартроз синовиальных апофизарных суставов шейного отдела позвоночника

б) Визуализация:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Костная гипертрофия дугоотростчатого сустава, приводящая к стенозированию межпозвонкового отверстия, в сочетании с сужением суставной щели

• Локализация:

о Нормальная анатомия:

– С2-С7 позвонки сочленяются друг с другом двумя парами суставов

– Фасеточные или дугоотростчатые суставы располагаются сзади и отличаются косой ориентацией суставных поверхностей

– Унковертебральные суставы (суставы Люшка, нейроцентральные суставы) образованы изогнутыми краями тел позвонков и располагаются в области их латеральных поверхностей

о Дегенерации наиболее часто подвергаются суставы средне-/ нижнешейного отдела позвоночника

• Размеры:

о Суставные отростки могут характеризоваться лишь минимальными изменениями либо на них могут формироваться остеофиты, размеры которых практически могут достигать размеров самих суставных отростков

• Морфология:

о Костная гипертрофия суставных отростков и эрозивные изменения суставного хряща, приводящие к сужению суставной щели

2. Рентгенологические данные артропатии дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника:

• Рентгенография:

о На ранних стадиях дегенеративного поражения дугоотростчатых суставов малоинформативна

о На рентгенограммах можно увидеть только поздние изменения

о Рентгенография позволяет оценить лишь костные изменения, мягкие ткани на рентгенограммах не видны

о Наиболее информативными в отношении оценки состояния дугоотростчатых суставов являются рентгенограммы в косых проекциях:

– Остеофиты суставных отростков, приводящие к стенозу межпозвонковых отверстий

– Сужение суставной щели со склерозированием и эбурнеа-цией субхондральной кости

– Газ в полости сустава («феномен вакуума»)

3. Флюороскопия:

• Аналогичные рентгенографии изменения, при сгибании/разги-бании могут быть признаки изменения нормальной биомеханики позвоночника

4. КТ при артропатии дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника:

• Бесконтрастная КТ:

о КТ является более чувствительным методом, позволяющим диагностировать и оценить выраженность дегенеративных изменений

о Остеофиты суставных отростков, приводящие к стенозу межпозвонковых отверстий

о Изменение формы суставных отростков («шляпка гриба»)

о Сужение суставной щели со склерозированием и эбурнеацией субхондральной кости

о Газ в полости сустава («феномен вакуума»)

о КТ-миелография позволяет оценить взаимоотношение суставных отростков с расположенными в непосредственной близости и контрастированными дуральным мешком и дуральными воронками корешков

• КТ с КУ:

о Нередко отмечаются воспалительные изменения окружающих дугоотростчатые суставы мягких тканей:

– Даже в отсутствие инфекционного поражения эти изменения могут казаться достаточно агрессивными

5. МРТ при артропатии дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника:

• Т1-ВИ:

о Нередко отмечается усиление сигнала на фоне воспалительных изменений окружающих дугоотростчатые суставы мягких тканей:

– Даже в отсутствие инфекционного поражения эти изменения могут казаться достаточно агрессивными

• Т2-ВИ:

о Разрастания остеофитов, сужающие просвет межпозвонковых отверстий

о Сужение суставной щели, истончение суставного хряща

о Выпот в полости суставов, выглядящий как линейная зона гиперинтенсивного сигнала

• T2*GRE:

о Хорошо отображает костные изменения

о Степень фораминального или центрального стеноза позвоночника оказывается несколько преувеличенной

• Т1-ВИ с КУ:

о Усиление сигнала синовиальных оболочек, эпидурального и фораминального венозных сплетений

6. Несосудистые рентгенологические исследования:

• Миелография:

о КТ-миелография позволяет оценить взаимоотношение суставных отростков с расположенными в непосредственной близости и контрастированными дуральным мешком и дуральными воронками корешков

7. Радиоизотопные исследования:

• Костная сцинтиграфия:

о Усиление захвата изотопа в области дегенеративного поражения межпозвонковых дисков и дугоотростчатых суставов

8. Рекомендации по визуализации:

• Рентгенография информативна в отношении диагностики и оценки тяжести дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов

• Сагиттальные и аксиальные Т1-ВИ и Т2-ВИ наиболее информативны в отношении диагностики сдавления дурального мешка в условиях дегенеративного поражения дугоотростчатых суставов.

о Для детализации анатомии межпозвонкового отверстия наиболее информативен 3D Т2*GRE-режим

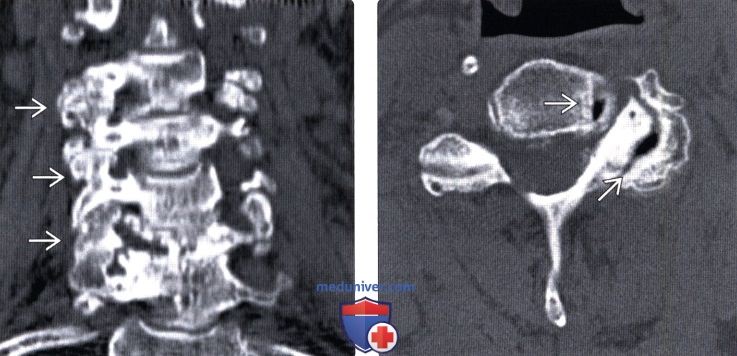

(Слева) КТ, фронтальный срез: признаки выраженной многоуровневой дегенеративной гипертрофической артропатии дугоотростчатых суставов с фораминальным стенозом.

(Справа) КТ, аксиальный срез: признаки выраженного дегенеративного поражения левого дугоотростчатого сустава и фораминального стеноза. В полости дугоотростчатого и унковертебрального сустава отмечается «феномен вакуума».

в) Дифференциальная диагностика:

1. Септический артрит:

• ГиперинтенсивностьТ2-сигнала, распространяющаяся на окружающие мягкие ткани

2. Консолидирующийся перелом суставного отростка:

• Травма в анамнезе, обнаружение линии перелома

3. Воспалительные артропатии:

• Признаки анкилозирования или эрозивные изменения, «проседание» черепа, подвывих в атлантоаксиальном сочленении (ревматоидный артрит)

4. Болезнь Педжета:

• Утолщение кортикального слоя, костных трабекул, увеличение объема костных структур

5. Оссифицирующий миозит:

• Травма в анамнезе, четко ограниченная кальцификация тканей

6. Опухоль:

• Метастаз

• Лимфома

• Саркома

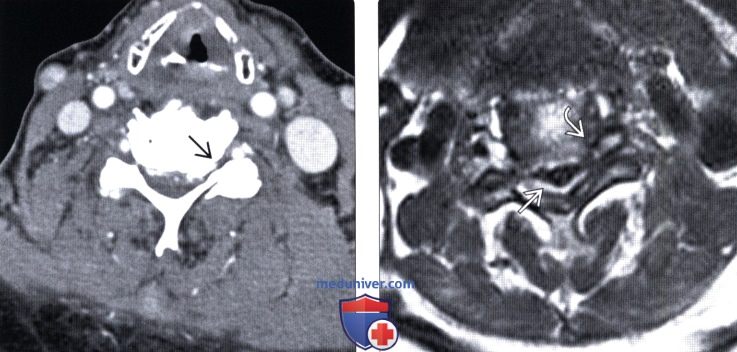

(Слева) КТ с КУ, аксиальный срез: признаки тяжелого стеноза спинномозгового канала на фоне диффузного пролабирования межпозвонкового диска с вентральными грыжами и кальцификацией диска. Видны признаки выраженного двустороннего фораминального стеноза, гипертрофии унковертебральных суставов и дегенерации дугоотростчатых суставов.

(Справа) Т2-ВИ, аксиальная проекция: выраженное истончение спинного мозга, проявляющееся относительным усилением сигнала и связанное с его импинджментом между межпозвонковым диском и остеофитами вентрально и утолщенной отличающейся низкой интенсивностью сигнала желтой связкой дорзально. Также видны признаки выраженного двустороннего фораминального стеноза.

г) Патология:

1. Общие характеристики:

• Этиология

о Часто наблюдается в пожилом возрасте:

– Вероятно, связано с повторными микротравмами в сочетании с измененной биомеханикой позвоночника

о Может встречаться и в более молодом возрасте после травмы, при кифотической/сколиотической деформации позвоночника или после хирургической стабилизации позвоночника на уровне смежных сегментов

• Генетика:

о Генетическая предрасположенность предполагается, однако не доказана

• Сочетанные изменения:

о Нередко наблюдается в сочетании со спондилезом

• Дегенеративные (гипертрофические) воспалительные изменения синовиальных суставов:

о Прогрессирование изменений происходит аналогично другим суставам, за исключением случаев раннего фокального полнослойного некроза хряща

• Нормальная минерализация костной ткани (в отличие от ревматоидного артрита)

• Тракция суставных отростков друг относительно друга друга при подвывихе позвонка может приводить к развитию «феномена вакуума»

• Часто сочетается с развитием синовиальных кисти дегенеративным поражением межпозвонковых дисков

2. Стадирование, степени и классификация артропатии дугоотростчатых суставов шейного отдела позвоночника:

• Шкала степени поражения (шкала Pathria): основывается на данных лучевых методов исследования:

о 0 степень: норма

о 1 степень: небольшое сужение и изменение формы суставной щели

о 2 степень: умеренное сужение и изменение формы суставной щели, склероз и формирование остеофитов

о 3 степень: выраженное сужение или практическое полное отсутствие суставной щели, склероз и формирование остеофитов

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Наиболее частая локализация артропатии дугоотростчатых суставов:

о Средне-/нижнешейный отдел позвоночника, нижнепоясничный отдел позвоночника

о Поражение суставов грудного отдела позвоночника встречается нечасто ввиду наличия ригидного реберного каркаса

• Сужение суставной щели, несостоятельность капсульно-связочного аппарата может приводить к возникновению условий для подвывиха верхнего суставного отростка относительно нижнего (дегенеративный спондилолистез)

4. Микроскопия:

• Находки аналогичны наблюдаемым при дегенеративном поражении других синовиальных суставов:

о Пролиферация костной ткани

о Волокнистая перестройка и эрозии суставного хряща

о Сохранение костной плотности

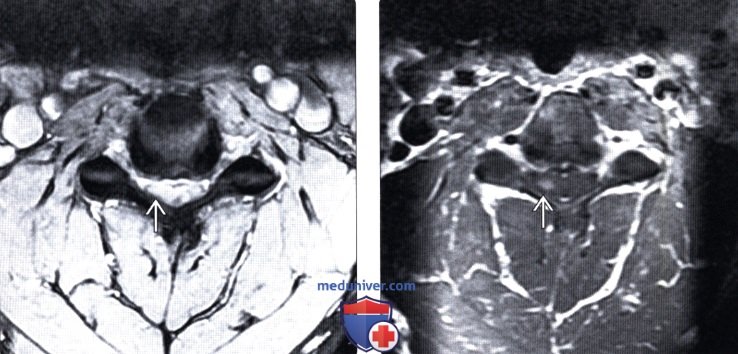

(Слева) На аксиальном T2*GRE МР-И видны признаки умеренно выраженного фораминального стеноза на фоне относительно легких дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов и гипертрофии унковертебральных суставов. Спинной мозг с признаками усиления сигнала вследствие хронического сдавления и миеломаляции.

(Справа) Т1-ВИ с КУ: признаки фораминального стеноза вследствие гипертрофии унковертебральных суставов и дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов, в толще спинного мозга виден очаг усиления сигнала, представляющий собой зону миеломаляции.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Боль в шее механического характера (синдром фасеточного артроза):

– Связана с ирритацией иннервирующих суставы нервов, происходящих из медиальных ветвей дорзальных первичных ветвей спинномозговых нервов

– Растяжение капсулы, воспалительный синовит, ущемление ворсин синовиальной оболочки между суставными поверхностями и импинджмент нервных стволиков остеофитами

– Болевой синдром усиливается в покое, наиболее выражен в утренние часы, уменьшается с началом движений

о Радикулопатия

о Другие симптомы/признаки:

– Поражение дугоотростчатых суставов может протекать бессимптомно и стать случайной находкой в ходе обследования

– Миелопатия (редко)

• Внешний вид пациента:

о Характерной особенностью болевого синдрома является его усиление в покое и уменьшение при движениях

о Значимая корреляция между продолжительностью/тяжестью болевого синдрома и выраженностью дегенеративных изменений дугоотростчатых суставов отсутствует

2. Демография:

• Возраст:

о Заболевание встречается практически у всех людей старше 60 лет

• Пол:

о Половая предрасположенность отсутствует

• Эпидемиология:

о Дегенерация дугоотростчатых суставов начинается уже в первые два десятилетия жизни

3. Течение заболевания и прогноз:

• Клиника заболевания может принимать прогрессирующий характер

• Течение и прогноз отличаются вариабельностью (в зависимости от тяжести поражения)

4. Лечение:

• Механический болевой синдром → консервативная медикаментозная терапия

• Фораминальный стеноз с радикулопатией → фораминотомия

• Подвывих:

о Шейный отдел позвоночника → трансартикулярный спондилодез с фиксацией винтами через латеральные массы позвонков или передняя дискэктомия и спондилодез

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Наилучшую детализацию обеспечивает тонкосрезовая КТ

2. Советы по интерпретации изображений:

• На 3D Т2*GRE-изображениях степень фораминального или центрального стеноза позвоночника оказывается несколько преувеличенной

ж) Список использованной литературы:

1. Park MS et al: Facet joint degeneration of the cervical spine: a computed tomographic analysis of 320 patients. Spine (Phila Pa 1976). 39(12): E713-8, 2014

2. Varlotta GP et al: The lumbar facet joint: a review of current knowledge: part 1: anatomy, biomechanics, and grading. Skeletal Radiol. 40(1): 13—23, 2011

3. Lehman RA Jr et al: Comparison of magnetic resonance imaging and computed tomography in predicting facet arthrosis in the cervical spine. Spine (Phila Pa 1976). 34( 1 ):65-8, 2009

4. Shedid D et al: Cervical spondylosis anatomy: pathophysiology and biomechanics. Neurosurgery. 60(1 Supp! 1): S7-13, 2007

5. Kettler A et ai: Review of existing grading systems for cervical or lumbar disc and facet joint degeneration. Eur Spine J. 2006 Jun;15(6):705—18. Epub 2005 Sep 20. Review. Erratum in: Eur Spine J. 15(6):719, 2006

6. Birchall D et al: Evaluation of magnetic resonance myelography in the investigation of cervical spondylotic radiculopathy. BrJ Radiol. 76(9081:525-31,2003

7. Roberts CCet al: Oblique reformation in cervical spine computed tomography: a new look at an old friend. Spine. 28(2):167-70, 2003

8. Ross JS: Magnetic resonance imaging of the postoperative spine. Semin Musculoskelet Radiol. 4(3):281-91,2000

9. Truumees E et al: Cervical spondylotic myelopathy and radiculopathy. Instr Course Lect. 49:339-60, 2000

10. Grob D: Surgery in the degenerative cervical spine. Spine. 23(24):2674-83, 1998

– Также рекомендуем “МРТ артропатии дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.8.2019

Источник