Доступ операция по позвоночниками

Техника заднего и заднебокового доступа (Вильце) к поясничному отделу позвоночника

а) Показания для заднего к поясничному отделу позвоночника:

– Необходимость вмешательства из заднего доступа (дискэктомия/ляминэктомия, задний спондилодез, задний межтеловой спондилодез).

– Клинически значимая радикулопатия вследствие грыжи межпозвонкового диска (парамедианной и крайнебоковой) или стеноза позвоночного канала

– Нестабильность позвоночника как результат спондилолистеза, травмы или опухолевого поражения

б) Противопоказания:

– Активный инфекционный процесс в области заднего параветебрального костно-мышечного ложа или рядом с зоной предполагаемого вмешательства.

– Проведенная или планируемая лучевая терапия.

в) Положение пациента для заднего доступа к поясничному отделу позвоночника:

– Пациента укладывают в положение на животе, при этом можно использовать различные типы операционных столов и дополнительных опорных и фиксирующих приспособлений.

– Ключевыми моментами при укладке пациента являются оптимизация распределения нагрузки на те или иные участки тела, минимизация сдавления брюшной полости и обеспечение защиты глаз и мягких тканей лица.

– Хирург должен четко представлять последствия длительного нахождения пациента в одном положении. Следствиями этого могут явиться такие осложнения, как отек мягких тканей лица и шеи (в т.ч. отек слизистой дыхательных путей), повреждения кожных покровов и мышц (миозиты), о чем всегда следует помнить при выборе оптимального положения и укладке пациента.

– При декомпрессионных вмешательствах пациента укладывают в положение, близкое к коленно-локтевому, сгибание тазобедренных суставов при этом позволяет сгладить поясничный лордоз и «раскрыть» задние межпозвонковые промежутки поясничного отдела позвоночника.

– При выполнении заднего спондилодеза для восстановления поясничного лордоза тазобедренные и коленные суставы пациента, наоборот, разгибают.

– Брюшная стенка и наружные половые органы (у мужчин) не должны подвергаться какому бы то ни было давлению.

– Основной частью тела, подвергающейся давлению извне, является грудная клетка. После укладки пациента убедитесь в том, что передняя поверхность шеи не подвергается избыточному давлению, особенно это касается женщин с большим объемом молочных желез. Правильная укладка пациента позволит в свою очередь добиться оптимального расположения рук пациента, под которые также необходимо уложить мягкие подушки. В одной из публикаций авторы отмечали возможность развития клиники повреждения плечевого сплетения после длительного нахождения пациента в положении на животе.

– Отдельным моментом является правильная укладка голов ы пациента — она проводится совместно с анестезиологом. Не должны подвергаться избыточному и длительному давлению лоб, подбородок и нос пациента. Повреждения кожи лица вследствие длительного сдавления обычно постепенно заживают самостоятельно, тогда как некроз кончика носа может и не зажить без следа.

– Весьма досадным и очень неприятным осложнением может стать нарушение зрения вследствие сдавления глаз — подобного осложнения необходимо избегать любой ценой и о возможности его развития всегда необходимо помнить, особенно в случаях, когда ожидается высокая продолжительность вмешательства. Укладка пациента лицом вниз считается дополнительным фактором риска вмешательства, свидетельством чему является ряд публикаций в литературе.

а – Укладка пациента на операционном столе Джексона для декомпрессионных вмешательств на поясничном отделе позвоночника:

ноги пациента согнуты в тазобедренных суставах и уложены в гамак, что позволяет сгладить лордоз поясничного отдела позвоночника.

б – Укладка пациента на операционном столе Джексона при заднем спондилодезе позвоночника:

ноги уложены на плоскую платформу в положении разгибания в тазобедренных суставах, что позволяет восстановить нормальный лордотический изгиб поясничного отдела позвоночника.

г) Техника заднего и заднегобокового доступа к поясничному отделу позвоночника:

– Общепринятая стандартная техника операции может быть подвержена модификациям в зависимости от предпочтений хирурга или тех или иных принятых в конкретном лечебном учреждении условий.

– При малоинвазивных вмешательствах возможно предоперационное планирование с использованием рентгенологического контроля непосредственно у операционного стола.

– В ходе такого планирования непосредственные участники операции еще раз уточняют ход предстоящего вмешательства, сторону и расположение доступа, а также знакомятся с результатами лучевых методов диагностики.

– Непосредственно перед разрезом не помешает инфильтрация подкожных тканей разведенным раствором эпинефрина. После рассечения кожи для диссекции и мобилизации подлежащих тканей, особенно богатой сосудами подкожной клетчатки, рекомендуется пользоваться электроножом.

– Мобилизация тканей должна быть достаточно тщательной и аккуратной, особое внимание при этом следует уделять гемостазу. Кровотечение из сосудов кожи и подлежащих тканей по ходу операции может привести к достаточно значимой кровопотере, а также значительно затруднить нормальную визуализацию тканей в зоне вмешательства.

– Следом за подкожной клетчаткой рассекается глубокий слой поверхностной фасции спины — фасция Скарпы, которая в последующем используется при ушивании операционной раны.

– Пояснично-грудная фасция может быть рассечена по ту или иную сторону от остистых отростков или по срединной линии, т.е. над надостистой связкой.

– По рассечении фасции от остистых отростков, пластинок и межсуставной части дуг позвонков поднадкостнично отделяются и мобилизуются паравертебральные мышцы.

– Если вмешательство выполняется исключительно с целью декомпрессии, основным костным ориентиром, позволяющим ограничить слишком избыточную мобилизацию мышц и резекцию задних элементов позвоночника, является межсуставная часть дуги.

– При заднем спондилодезе параветебральные мышцы мобилизуют шире — до поперечных отростков и межпоперечной мембраны.

– По завершении мобилизации тканей следующим важным этапом вмешательства является локализация требуемого уровня: за исключением L5-S1 сегмента, все остальные сегменты выглядят очень похожими друг на друга, если не одинаковыми совсем.

– Таким образом правильная маркировка интересующих сегментов является не менее важным, чем остальные, этапом операции.

– В качестве ориентиров используются остистые отростки, пластинки дуг и поперечные отростки позвонков, а также различные маркировочные инструменты.

– После выбора подходящего костного ориентира и адекватной его маркировки с помощью того или иного приспособления выполняется рентгенологический контроль, призванный подтвердить правильность выбранного уровня и зоны вмешательства.

– Большинство ошибок возникают как раз на этапе интерпретации рентгенологических изображений и соотношения графической информации с конкретными анатомическими ориентирами в ране.

– После того как необходимый уровень будет окончательно подтвержден, выполняется окончательная маркировка непосредственно в ране.

– В современной судебной практике нередко можно наблюдать случаи разбирательств по поводу вмешательств, выполненных не на том уровне. Однако подобных осложнений достаточно легко избежать, что всецело зависит от оперирующего хирурга.

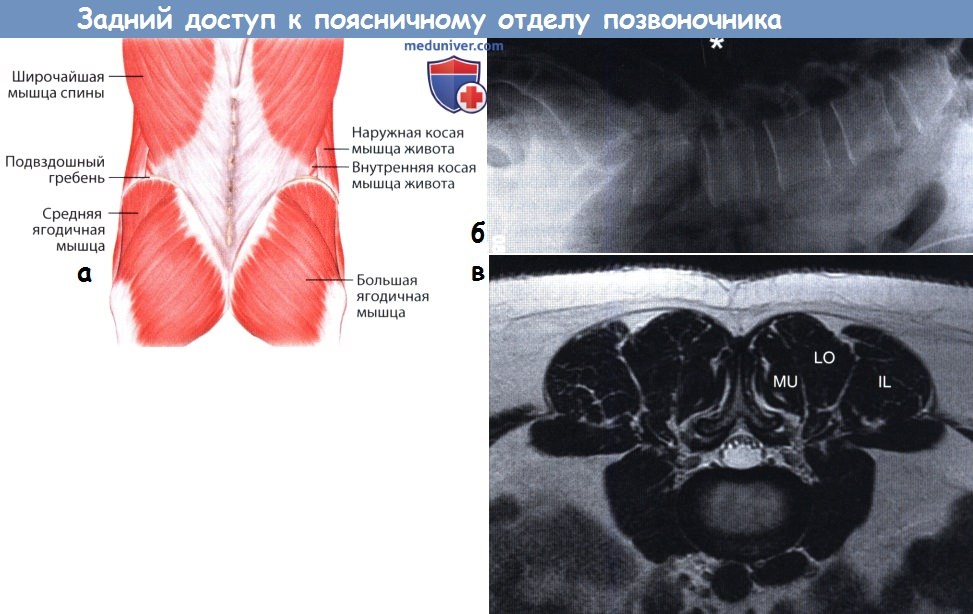

а – Схематичное расположение таза и позвоночника, вид со стороны спины.

б – Схематичное расположение таза и рентгенологическое изображение позвоночника.

а – Рентгенограмма в боковой проекции с меткой (спинальная игла, отмечена звездочкой).

б – Поверхностные ориентиры на уровне поясничного отдела позвоночника.

в – Паравертебральные мышцы на МР-томограмме:

IL — подвздошно-реберная мышца, LO — длиннейшая мышца спины, MU — многораздельная мышца.

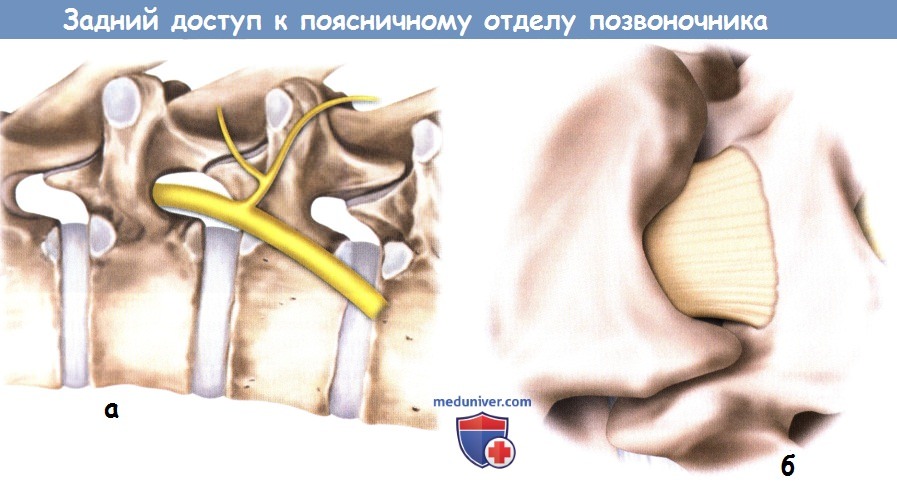

а – При взгляде на межпозвонковое отверстие сбоку видно,

что задняя ветвь спинномозгового нерва начинается от него непосредственно после выхода нерва из межпозвонкового отверстия.

б – Увеличенное изображение остистого отростка и пластинок дуг позвонков в том виде, как мы их видим в операционной ране.

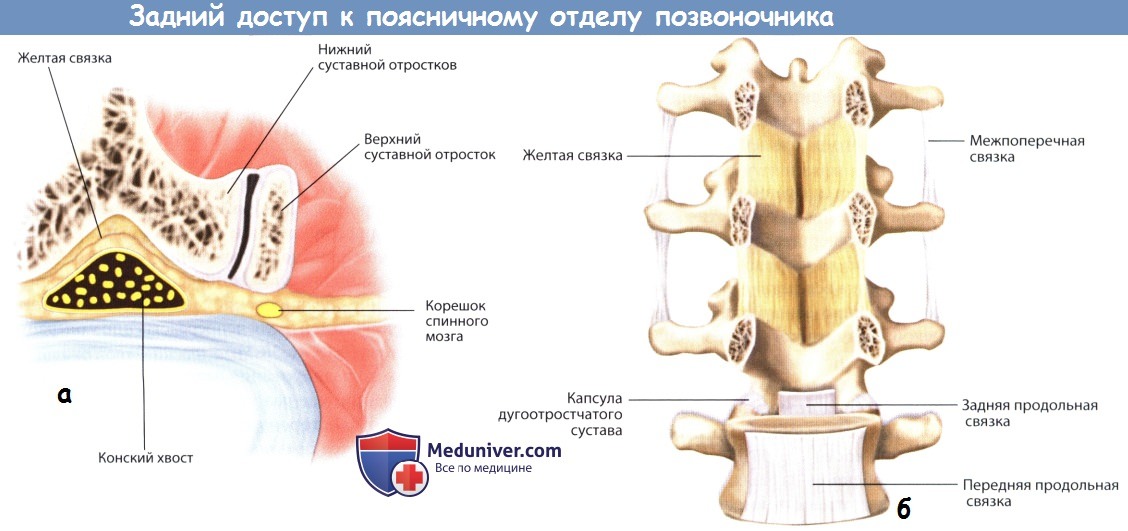

а – Капсула дугоотростчатого сустава и окружающие ее паравертебральные мышцы.

б – Межпоперечные связки на уровне поясничного отдела позвоночника.

д) Техника заднебокового доступа Вильце:

– Этот заднебоковой чрезмышечный доступ впервые предложен американским врачом Леоном Вильце (Leon Wiltse) в 1963 году.

– Наиболее распространенными показаниями к использованию данного доступа являются крайнебоковые грыжи дисков и необходимость декомпрессии корешков.

– Доступ проходит через интервал между длиннейшей и многораздельной мышцами.

– Он позволяет избежать релиза медиальных точек прикрепления паравертебральных мышц, надостистой и межостистых связок и в то же время обеспечивает достаточно адекватный доступ к заднебоковым и боковым отделам поясничного отдела позвоночника.

– Разрез кожи рекомендуется располагать на 2,5-3 см кнаружи от срединной линии.

– Пояснично-грудная фасция рассекается в продольном направлении в промежутке между описанными выше мышцами — этот промежуток легче пропальпировать, чем увидеть глазами.

– Паравертебральные мышцы тупо мобилизуются до дугоотростчатых суставов, которые в свою очередь ведут к основаниям поперечных отростков.

– На этом этапе можно установить ретракторы и маркировать требуемый уровень вмешательства, использовав в качестве ориентиров поперечный отросток или дугоотростчатый сустав.

– Для того, чтобы локализовать требуемый межпозвонковый диск, в качестве ориентира используют каудальный по отношению к нему поперечный отросток, например, при вмешательстве по поводу крайнебоковой грыжи диска L4-5 таким ориентиром будет поперечный отросток L5.

– Краниальней дугоотростчатого сустава находится межсуставная часть дуги позвонка.

– На этом этапе необходимо локализовать и мобилизовать заднюю ветвь спинномозгового нерва.

– Межпоперечную мембрану можно отделить от всех костных образований, к которым она прикрепляется.

– Ввиду близкого к зоне вмешательства расположения венозного сплетения ткани следует мобилизовать тупо и при необходимости пользоваться биполярным коагулятором.

– Наружные отделы дугоотростчатого сустава и межсуставной части дуги позвонка при необходимости расширения доступа медиально и входа в позвоночный канал могут быть резецированы.

– Крайнебоковые грыжи диска располагаются краниальней корня дуги нижележащего позвонка, декомпрессия их должна продолжаться максимально краниально по ходу соответствующего спинномозгового корешка, т.е. декомпрессия должна заключаться в полном удалении всех свободных фрагментов межпозвонкового диска и полном устранении какого бы то ни было сдавления корешка.

– В ходе декомпрессии следует работать достаточно аккуратно, чтобы не допустить повреждения дорзального позвоночного ганглия.

е) Вмешательство на передней колонне позвоночника. На уровне поясничного отдела позвоночника вмешательство на передней колонне позвоночника может быть показано при травмах, опухолевом поражении и при деформациях позвоночника. Tomita описал технику резекции тела позвонка полностью из заднего доступа. Основными этапами этого вмешательства являются резекция всех задних элементов позвонка, в т.ч. корней дуг, аккуратная мобилизация мягких тканей вдоль боковых поверхностей тела позвонка до тех пор, пока не будут освобождены все боковые и передняя покровные пластинки. Аналогичные приемы могут использоваться при вмешательствах по поводу травм и деформаций позвоночника.

В ходе операции обычно полностью резецируют все задние элементы позвонков за исключением корней дуг. Такая резекция должна обеспечивать хорошую мобилизацию и визуализацию как корешков спинного мозга, гак и межпозвонковых дисков выше и ниже тела позвонка, которое планируется резецировать. Ориентиром, позволяющим определить расположение и направление боковой покровной пластинки тела позвонка, является наружная стенка корня дуги позвонка, вдоль которой ткани мобилизуют и продолжают мобилизацию далее кпереди вдоль боковой поверхности тела позвонка.

Особое внимание следует уделить тщательному гемостазу, поскольку достаточно выраженное кровотечение при работе на позвоночнике редкостью не является и может в значительной степени осложнять работу. Резекция тела позвонка невозможна без адекватного освобождения его от окружающих тканей и смежных межпозвонковых дисков. Также для резекции, которая выполняется единым блоком или путем фрагментации тела позвонка, необходимо мобилизовать дуральный мешок и корешки спинного мозга. Техника последующей реконструкции позвоночника зависит от показаний, по которым выполнено вмешательство, и запросов конкретного пациента.

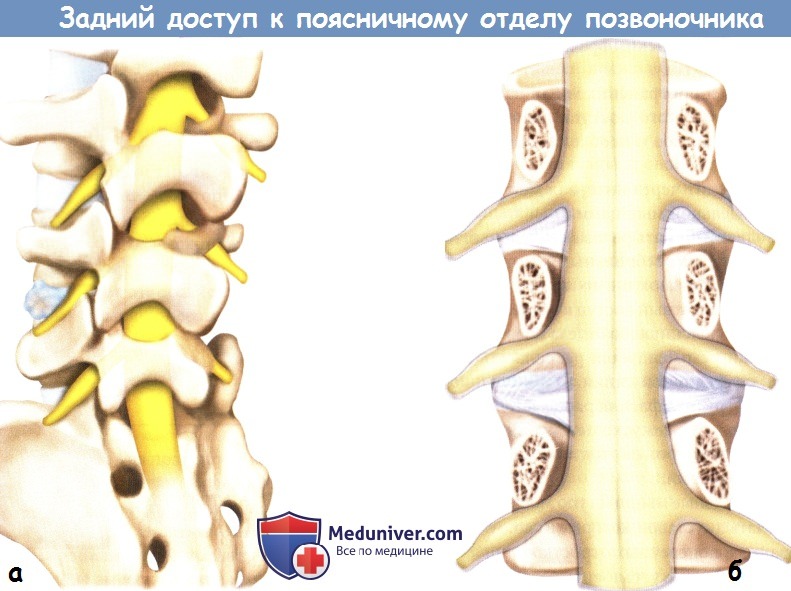

а – Внешний вид позвоночника сзади и сбоку: схематично показано расположение крайнебоковой грыжи межпозвонкового диска L4-5.

б – Схематичное изображение позвоночника после резекции задних элементов позвонков.

ж) Особенности операции на уровне L5-S1:

– Анатомия пояснично-крестцового перехода может отличаться некоторыми особенностями, к которым относят значительную высоту межпозвонкового пространства, нередко встречающиеся на этом уровне переходные позвонки или такие аномалии развития, как spina bifida occulta.

– Высокие межпозвонковые пространства чаще можно наблюдать у молодых пациентов, межпозвонковые диски которых пока еще хорошо гидратированы и отличаются значительной высотой.

– На уровне пояснично-крестцового перехода высок риск повреждения дурального мешка, что может привести к формированию длительно функционирующего ликворного свища.

– Переходные позвонки встречаются примерно у 36% людей, при этом 6% людей имеют шесть полноценных поясничных позвонков. Опасность здесь заключается в том, что это может привести к выбору неправильного уровня оперативного вмешательства.

– Поэтому во время операции в распоряжении всегда необходимо иметь предоперационные МР-томограммы и рентгенограммы, которые можно при необходимости сравнить с интраоперационными рентгенограммами, выполненными с метками на уровне предполагаемого вмешательства.

– Spina bifida встречается относительно нечасто, однако о возможности такой аномалии всегда следует помнить, поскольку ее наличие может стать причиной повреждения дурального мешка в ходе самой обычной стандартной и достаточно аккуратной мобилизации тканей.

з) Ушивание операционной раны:

– Ушивание операционной раны является не менее важным этапом операции, чем собственно основной этап, ради которого и было предпринято вмешательство.

– Задний доступ считается дополнительным риском послеоперационного периода.

– Длительное нахождение пациента в положении лежа на спине неизбежно приводит к мацерации краев операционной раны.

– Нижний край раны при вмешательствах на поясничном отделе позвоночника всегда будет располагаться достаточно близко к промежности, поэтому особую важность приобретает тщательная гигиена и туалет этой области.

– При ляминэктомии возможно не лишним будет дренирование субфасциального пространства.

– Четких доказательств того, что дренирование операционной раны улучшает ее заживление или способствует уменьшению риска формирования послеоперационных гематом, нет, однако интуиция подсказывает, что делать это все же необходимо.

– Поясничная фасция является первым механическим барьером, препятствующим проникновению жидкости из зоны вмешательства наружу и наоборот.

– Поэтому первостепенной задачей при ушивании раны является герметичное восстановление этой фасции. В первую очередь я ушиваю верхний и нижний края разреза фасции, что позволяет мне убедиться, что эти зоны закрыты достаточно герметично.

– После ушивания фасции операционная рана еще раз тщательно промывается.

– Далее, в ране идентифицируют фасцию Скарпы, которая обычно выглядит как достаточно тонкий, но четко отграниченный от других слой, который можно ушить также, как и любую другую фасцию. Ушивание ее создает дополнительный механический барьер, пусть это и отнимет еще некоторое время.

– Наконец, завершающим этапом операции является ушивание кожи и закрытие операционной раны повязкой.

Клинические примеры опухоли, травмы и деформации позвоночника.

– Также рекомендуем “Осложнения заднего и заднебокового доступа (Вильце) к поясничному отделу позвоночника”

– Посетите весь раздел посвященной “Нейрохирургии.”

Оглавление темы “Оперативные доступы к поясничному отделу позвоночника.”:

- Хирургическая анатомия переднего забрюшинного доступа к поясничному отделу позвоночника

- Показания переднего забрюшинного доступа к поясничному отделу позвоночника

- Варианты и техника переднего забрюшинного доступа к поясничному отделу позвоночника

- Хирургическая анатомия заднего и заднебокового доступа к поясничному отделу позвоночника

- Техника заднего и заднебокового доступа (Вильце) к поясничному отделу позвоночника

Источник

24 Сентябрь 2019

8566

Спондилодезом называют хирургическое вмешательство, являющееся разновидностью артродеза. Целью операции является обездвиживание одного или нескольких позвоночно-двигательных сегментов. Это достигается за счет установки специальных конструкций, которые надежно фиксируют между собой подлежащие сращению позвонки. В результате они со временем они прочно срастаются, что полностью исключает возможность движения и развития на фоне этого болезненных ощущений.

Необходимость в выполнении спондилодеза возникает при многих патологиях позвоночника, которые не поддаются консервативному лечению. Поэтому обычно он сочетается с другими хирургическими вмешательствами. Спинальные хирурги «SL Клиника» помогут вам избавиться от проблем с позвоночником и провести спондилодез. Мы уже сумели помочь многим сотням больных с различными диагнозами, поможем и вам вернуться к полной движения жизни без боли.

Показания к проведению спондилодеза

Необходимости в устранении подвижности позвонково-двигательного сегмента возникает при спондилолистезе, нестабильности позвонков, что сопровождается сильными болями. Позвонково-двигательным сегментом позвоночника называют его структурно-функциональную единицу, в состав которой входят два смежных позвонка, расположенный между ними диск, а также фасеточный сустав и их связки.

Причины нестабильности позвонков чаще всего кроются в тяжелом остеохондрозе, при котором межпозвоночные диски сильно разрушены и полностью теряют свою функциональность. В результате этого у большого числа больных дополнительно обнаруживаются не только межпозвоночные грыжи, но и артроз фасеточных суставов, сдавливание спинного мозга и его нервных корешков.

Каждое из таких состояний сопровождается выраженными болями, которые практически в половине случаев не поддаются лечению консервативными методами. Поэтому в таких случаях пациентам назначается соответствующее ситуации оперативное вмешательство с последующим спондилодезом. Это может быть:

- фасетэктомия, показанная при тяжелом спондилоартрозе;

- декомпрессия дурального мешка, необходимая при сдавлении спинного мозга;

- менингорадикулолиз, применяемый при образовании спаек в области спинномозговых корешков.

Чаще всего пациентам проводится удаление межпозвоночных грыж и установка на место резецированных межпозвонковых дисков специальных кейджей. Только такой комплексный подход обеспечивает полное устранение болевого синдрома и надежную профилактику их возникновения в связи с поражением этого же позвонково-двигательного сегмента в будущем.

Показаниями к проведению спондилодеза после освобождения сдавленных нервов и удаления сильно поврежденных межпозвоночных дисков являются:

- смещение позвонков (спондилолистез);

- артроз фасеточных (дугообразных) суставов;

- рубцово-спаечный эпидурит;

- врожденная или приобретенная нестабильность позвоночника;

- тяжелый кифоз, сколиоз 3–4 степени;

- остеохондроз, сопровождающийся дискогенными болями;

- регулярно рецидивирующий корешковый синдром, обусловленный разными причинами;

- грыжи межпозвоночных дисков, приводящие к компрессии нервов или спинномозгового канала;

- новообразования в области позвоночника любого происхождения;

- стеноз спинномозгового канала;

- компрессионные переломы позвоночника, возникающие на фоне остеопороза;

- трещины, переломы и другие травмы позвоночника.

В каждом отдельном случае спинальный хирург строго индивидуально подбирает вид проводимых вмешательств и разрабатывает поэтапный план течения операции. Для этого ему требуются результаты лабораторных исследований, МРТ, КТ или рентгеновские снимки.

При разработке тактики оперативного лечения обязательно принимаются во внимание имеющиеся сопутствующие заболевания и материальное положение пациента. В «SL Клиника» вы можете пройти комплексную диагностику позвоночника и получить помощь ведущих нейрохирургов, регулярно проводящих декомпрессивно-стабилизирующие операции с высокими показателями успешности. Стоимость всех видов операций и методов диагностики приведена в прайсе.

Виды спондилодеза

Декомпрессивно-стабилизирующие операции способны выполняться через передний или задний доступ. Но чаще предпочтение отдается заднему, так как выполнение переднего доступа более сложно технически и сопровождается существенным травмированием мягких тканей, что влечет за собой риск сильного кровотечения и высокую вероятность возникновения осложнений.

При заднем типе хирург получает возможность проводить манипуляции на позвоночнике, рассекая кожу, фасции и раздвигая в стороны глубокие мышцы спины. Это позволяет меньше травмировать ткани, поэтому реже приводит к возникновению нежелательных последствий и обеспечивает более легкое и быстрое протекание реабилитационного периода. Проведение спондилодеза через задний доступ в подавляющем большинстве случаев стало возможным благодаря созданию титановых кейджей, в составе которых присутствует костная крошка. Это специальные имплантаты, устанавливаемые вместо удаленных межпозвонковых дисков. Они пришли на смену костным или искусственным имплантатам и значительно повысили безопасность и эффективность хирургического вмешательства.

Если все же невозможно провести операцию задним доступом, выбирают передний. Он предполагает выполнение разреза на передней поверхности шеи, а при необходимости провести операцию на поясничном отделе хирург формирует доступ к позвоночнику через брюшную полость. Подобное в основном практикуется при:

- оскольчатых переломах позвоночника;

- сколиозе;

- ряде дегенеративно-дистрофических заболеваний.

Также существуют отличия в методах фиксации позвонков при спондилодезе. При выборе переднего метода нейрохирург стабилизирует тела позвонков. Если же выбрана методика задней фиксации хирург работает с остистыми и поперечными отростками позвонков.

Но особенно результативным, по данным проведенных исследований, является межтеловой спондилодез. Поскольку тела позвонков значительно лучше снабжаются кровью, имеют большее количество клеточных элементов и отличаются высоким потенциалом к образованию новой костной ткани, имплантированные между ними объекты приживаются значительно лучше, чем установленные между отростками позвонков. При таком способе фиксации успешного спондилодеза удается добиться в 96% случаев. В противном случае позвонки могут не срастись, что приведет к сохранению болей в спине, а в дальнейшем к тяжелым последствиям.

Спондилодез шейного отдела позвоночника

При выраженных дегенеративно-дистрофических изменениях в позвонках шейного отдела чаще всего проводится задний цервикоспондилодез с применением транспедикулярной фиксации. При необходимости стабилизации в одном положении могут подлежать 1, 2 или большее количество позвоночно-двигательных сегментов. Но этот метод требует высокого уровня профессионализма от нейрохирурга, так как сопряжен с риском повреждения нервных волокон и кровеносных сосудов.

При обнаружении высокой вероятности развития подобных осложнений на этапе предоперационной подготовки предпочтение отдается установке металлических конструкций для фиксации заднего опорного комплекса позвоночно-двигательного сегмента. Они позволяют соединить отростки позвонков, что приводит к спондилодезу.

Также может выполняться спондилодез через передне-боковой доступ. Показаниями к его проведению выступают серьезные травмы шейного отдела. В подобных случаях метод фиксации позвонков выбирается для каждого пациента индивидуально на основании результатов МРТ. Высокой эффективностью при оперативном лечении переломов шейного отдела позвоночника отличается межтеловой цервикоспондилодез, сопряженный с установкой передней фиксирующей пластины.

В результате проведенного хирургического вмешательства в большинстве случаев удается добиться полного устранения болевого синдрома, что позволяет пациентам вернуться к повседневной деятельности. В отдельных случаях возможно периодическое возникновение незначительного дискомфорта, не влияющего на трудоспособность человека.

Спондилодез поясничного отдела позвоночника

В подавляющем большинстве случаев операции на поясничном отделе позвоночника выполняются задним доступом с выбором межтелового способа фиксации позвонков. Вмешательство через передний доступ осуществляют исключительно в сложных клинических случаях и при оскольчатых переломах.

Существует несколько способов проведения межтелового спондилодеза поясничного отдела:

- передний (ALIF);

- задний(PLIF);

- трансфораминальный(TLIF).

Чтобы иммобилизация позвоночно-двигательного сегмента была максимально надежной, нередко операция дополняется выполнением транспедикулярной фиксации. В таком случае устанавливаются специальные металлические конструкции, которые еще более упрочняют скрепление тел позвонков.

Передний межтеловой спондилодез

Методика ALIF позволяет получить предельно удобный доступ к межпозвонковым дискам и телам позвонков. Благодаря этому нейрохирургу удается свободно удалить диск, устранить патологическое сдавливание нервных корешков и спинномозгового канала, установить кейдж. При необходимости хирург производит монтаж дополнительных фиксирующих конструкций.

При применении техники ALIF удается обойти нервные пучки, что исключает вероятность их повреждения и развития соответствующих осложнений. Но она предполагает необходимость перемещения кровеносных сосудов, что может спровоцировать открытие кровотечения.

Задний межтеловой спондилодез

Метод PLIF подразумевает удаление отростков с двух сторон от позвонка. После этого осуществляется радикальная дискэктомия. По обеим сторонам позвонка устанавливаются кейджи.

Иногда их заменяют расширяющимися имплантатами. Поскольку они обладают меньшими размерами, нейрохирургу достаточно провести медиальную двустороннюю фасетэктомию (удаление фасеточных суставов) и удалить только студенистое ядро диска. Такие имплантаты оснащены винтами. Их раскручивают специальным ключом, благодаря чему кейджи прочно фиксируются в заданном положении.

Огромным преимуществом методики является возможность произвести циркулярный спондилодез в течение одной операции. Но ее выполнение сопряжено с риском повреждения нервов, так как для получения доступа к межтеловому пространству хирург должен отодвинуть их. Главной опасностью этого является развитие пареза, паралича и нарушения работы кишечника и мочевыделительных органов, что может привести к недержанию мочи и каловых масс.

Трансфораминальный спондилодез

Методика TLIF признана наименее травматичной. Она подразумевает удаление межпозвоночного диска и осуществление спондилодеза со стороны наиболее выраженного стеноза.

Трансфораминальный спондилодез позволяет сохранить целостность задних опорных структур позвоночника и выполнить весь запланированных объем даже при присутствии значительных рубцовых изменений.

Противопоказания

Спондилодез не может быть выполнен при:

- тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

- недавнем перенесении инсульта или инфаркта;

- острых инфекционных заболеваниях;

- обострении хронических заболеваний;

- образовании свищей неясного происхождения;

- нарушениях свертываемости крови;

- варикозном расширении вен.

Традиционно оперативное лечение показано только больным от 12 до 60 лет. В остальных случаях возможность хирургического вмешательства рассматривается группой специалистов.

Особенности реабилитации

Спондилодез не принадлежит к числу простых хирургических вмешательств. Первые сутки после нее пациент проводит в палате интенсивной терапии под постоянным медицинским контролем. Если в течение этого времени отсутствуют признаки развития осложнений, наблюдается положительная динамика, его переводят в обычную палату и разрешают вставать и самостоятельно передвигаться на небольшие расстояния.

Выписка из стационара осуществляется в разные сроки, что определяется видом проведенных операций и обширности выполненного спондилодеза. Пациент получает подробные инструкции по правилам поведения в период реабилитации, направления на посещение физиотерапевтических процедур и занятий ЛФК.

Для ускорения репаративных процессов пациентам назначается прием индивидуально подобранных лекарственных средств, а также ношение ортопедического корсета.

В среднем для окончательного восстановления организма требуется от 2 до 4 месяцев. В течение всего этого времени запрещается выполнять тяжелую физическую работу, поднимать тяжести, длительное время сидеть.

При точном выполнении всех полученных рекомендаций пациенты возвращаются к полноценной жизни и не страдают от ограничения подвижности, особенно при выполнении моно- и бисегментарного спондилодеза. Незначительные трудности могут возникнуть только при сращении нескольких позвоночно-двигательных сегментов во время наклонов.

Спондилодез в «SL Клиника»

«SL Клиника» это — комфортабельные приемные, процедурные, палаты, современное диагностическое оборудование и оснащенные операционные по последнему слову техники . Мы постоянно совершенствуемся и стараемся создать наилучшие условия лечения для больных с разными заболеваниями позвоночника.

Стоимость спондилодеза от 410 000 руб и зависит от:

— Заболевания позвоночника ( смещение позвонков или сужение позвоночного канала и т.д.)

— Фирмы производителя имплантов;

— Клиники (где будет проведена операция) и класса палаты.

— Количества позвонков, которые надо стабилизировать.

Цена включает в себя:

— Прибывание в клинике до и после операции;

— Импланты.

— Операцию;

— Наркоз;

— Наблюдение и консультация на период реабилитации.

Все услуги клиники и стоимость приведены в прайсе.

Наши спинальные хирурги помогают избавиться от боли и добиться высокого качества жизни уже более 10 лет. Регулярно осваивают новые методики консервативного и хирургического лечения, что позволят им объединить опыт и современные подходы к лечению.

Не терпите боли в спине, обращайтесь в «SL Клиника».

Источник