Для выявления скрытой нестабильности позвоночника показана

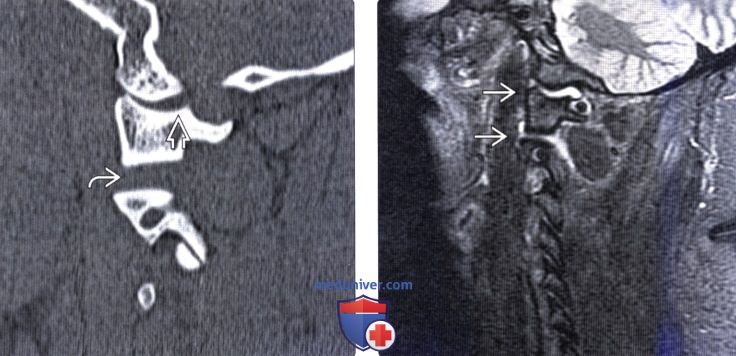

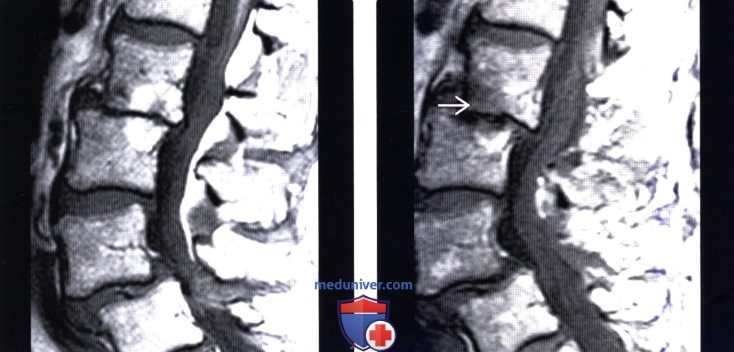

Лучевая диагностика нестабильности позвоночникаа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики нестабильности позвоночника: 2. Рентгенологические данные: 3. Флюороскопия: 4. КТ при нестабильности позвоночника: 5. МРТ при нестабильности позвоночника: 6. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика нестабильности позвоночника: 1. Ложный сустав: 2. Инфекция: 3. Опухоль: 4. Послеоперационная нестабильность:

г) Патология: 1. Общие характеристики: 2. Стадирование, степени и классификация нестабильности позвоночника: 3. Макроскопические и хирургические особенности: 4. Микроскопия:

г) Клинические особенности: 1. Клиническая картина нестабильности позвоночника: 2. Демография: 3. Течение заболевания и прогноз: 4. Лечение нестабильности позвоночника: д) Диагностическая памятка: е) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “КТ, сцинтиграфия позвоночника при ревматоидном артрите взрослых” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.8.2019 |

Источник

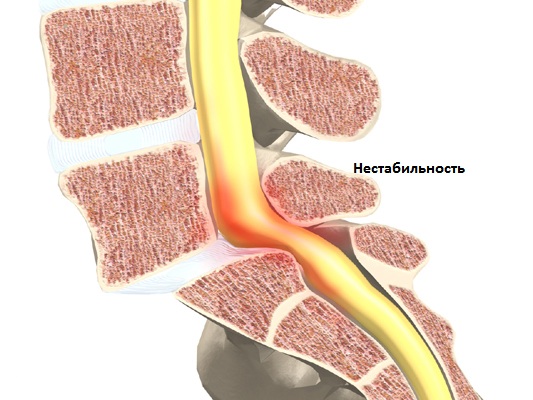

Позвоночно-двигательный сегмент — это термин, обозначающий функциональную единицу позвоночника для определения нарушений кинематических свойств позвоночного столба.

ПДС комплектуется из двух позвонков, которые соединены друг с другом диском, связками, мышцами (особенное значение имеет межпозвонковый диск, позволяющий амортизировать нагрузки и удары ). Фасеточные суставы позволяют иметь определенный диапазон движений между позвонками. В боковых отделах позвоночного сегмента через фораминальные отверстия проходят кровеносные сосуды и нервные корешки. Двигательные свойства позвоночника зависят от деятельности множества ПДС.

Нарушения функции ПДС возможно в виде нестабильности или в виде блокады.При сегментарной нестабильности возникают условия для избыточного объема движений, что может приводить к появлению болевого синдрома и нередко к компрессии нервных образований.При блокаде же сегмента происходит резкое уменьшение движений между позвонками. Но при этом одновременно происходит увеличение объема движений в соседних сегментах, что является компенсаторной реакцией позвоночника и позволяет сохранить необходимый объем движений в позвоночнике. То есть в том и другом случае появляется нестабильность ПДС. С точки зрения биомеханики нестабильность ПДС означает потерю способности сегмента сохранять физиологическое положение позвонков по отношению друг к другу, то есть избыточное смещение вышележащего позвонка в горизонтальной и боковых направлениях относительно нижележащего позвонка.Нестабильность ПДС может быть обусловлена как патологическими процессами в межпозвонковом диске и фасеточных суставах, так и быть обусловлена слабостью мышечно-связочного аппарата различного генеза. Наиболее часто нестабильность обусловлена все же дегенеративными изменениями в диске -уменьшение высоты диска амортизационных функций диска приводит к увеличению амплитуды движений в вышележащем сегменте ( дискогенная нестабильность). Возникает S образная динамическая деформация заинтересованной области позвоночника и соответственно избыточная нагрузка на фасеточные суставы и связочный аппарат. Мышечный аппарат имеет большое значение в развитии нестабильности так, как хорошо развитые мышцы спины ( особенно глубокие ) позволяют компенсировать избыточную подвижность при нестабильности. Но длительный болевой синдром приводит к тому, что человек начинает ограничивать как объем, так и амплитуду движений туловища, что в итоге приводит к гипотрофии мышц и дальнейшему прогрессированию нестабильности .Человек совершает движения по такой траектории, которая позволяет избегать болевых проявлений и со временем возникает патологический двигательный стереотип движений.Соответственно мышцы, которые не участвуют в движении становятся дряблыми, тонус снижается и мышечная сила тоже снижается.Длительная нестабильность приводит не только к изменениям в мышцах, но и приводит к образованию костных разрастаний по краям позвонков ( остеофитов ) – это тоже своего рода компенсаторная реакция организма, с целью увеличить площадь тела позвонка . Остеофиты иногда направлены в спинномозговой канал и тогда возникают условия для спинального стеноза и компрессии спинного мозга и корешков. Различают несколько видов нестабильности позвоночника : посттравматическая, дегенеративная, послеоперационная, диспластическая. По локализации нестабильность может быть в шейном отделе, в поясничном отделе позвоночника.Нестабильность в грудном отделе практически не встречается из-за анатомической ригидности этого отдела позвоночника.

Симптомы

Симптомы зависят как от локализации нестабильности ПДС, так и степени воздействия на невральные структуры. При нестабильности в шейном отделе позвоночника основным симптомом является боль в шее, которая усиливается при физической нагрузке. Причиной болевого синдрома является перенапряжение мышц шеи, вследствие этого возникает мышечный спазм, ухудшается микроциркуляция и тонус в мышцах.Вследствие этого со временем у человека снижается возможность выполнять обычные физические нагрузки. По мере прогрессирования нестабильности и развития стеноза спинномозгового канала возникает воздействие на спинной мозг и нервные структуры и могут появиться следующие осложнения:

- радикулопатия,

- цервикалгия,

- мышечно-тонические синдромы ( синдром передней лестничной мышцы,

- синдром малой грудной мышцы,

- плечелопаточный периартрит,

- синдром позвоночной артерии,

- компрессия спинного мозга, кардиальный синдром).

При локализации нестабильности в поясничном отделе появляется картина спондилолистеза. Спондилолистез развивается постепенно и вначале проявляется эпизодическим болями в пояснице, которые усиливаются после физических нагрузок и могут иррадиировать в в ноги ( особенно при наклонах туловища ). Кроме того возможно слабость в ногах, болезненные ощущения в тазобедренных суставах, бедрах,голени. Спазм мышечных групп в пояснице при нестабильности сегментов в этом отделе приводит к уменьшению объема пассивных и активных движений . Выраженность клинической симптоматики зависят от размера листеза и степени воздействия на нервные структуры.При выраженной компрессии невральных структур возникают такие клинические проявления, как парезы, гипотрофия мышц, нарушения чувствительности, вегетативные нарушения, иногда развитие синдрома конского хвоста ( сильные боли, моторные нарушения,нарушения функции мочевого пузыря, кишечника).

Диагностика

Диагностика нестабильности сегментов различных отделов позвоночника базируется на основане жалоб пациента,истории болезни, осмотра, неврологического статуса, результатов инструментальных методов исследования. Оценивается наличие деформаций, объема движений в различных отделах позвоночника, наличие функциональных блоков, мышечного спазма,усиление болезненности при определенных движениях . Из инструментальных методов исследования прежде всего используется рентгенография, как стандартная, так и более информативное исследование — рентгенография с функциональными пробами. Смещение позвонка вперед или назад более 2-3 мм при проведении рентгенографии с наклоном вперед и разгибанием является признаком наличия нестабильности позвоночника.Но рентгенография позволяет визуализировать изменения только в костных структурах и при необходимости диагностики морфологических изменений в мягких тканях ( хрящевая ткань,связки, мышцы, нервные структуры ) необходима томография ( КТ или МРТ). МРТ является наиболее достоверным диагностическим методом диагностики таких изменений в позвоночника, как стеноз спинномозгового канала грыжа диска компрессия корешка и т.д. При необходимости выявления ликвородинамических нарушений возможно проведение миелографии. Применение ЭМГ необходимо при наличии компрессии периферических нервов. Лабораторная диагностика назначается при необходимости дифференциации с системными инфекционными или онкологическими заболеваниями. Диагностика позволяет определиться как с диагнозом, так и тактикой лечения (консервативное так и оперативное ).

Лечение.

Тактика лечения при нестабильности зависит от степени выраженности клинических проявлений. В начальных стадиях развития нестабильности очень хороший эффект дает лечебная физкультура( ЛФК), после снятия болевого синдрома .Дозированные физические нагрузки на тренажерах, лечебная гимнастика, плавание, ходьба помогают укрепить мышечный корсет,снять мышечный спазм и приостановить развитие дегенеративных процессов остеохондроза. При наличии болевого синдрома применяются физиотерапия, иглорефлексотерапия,медикаментозное лечение . При наличии выраженной нестабильности рекомендуется корсетирование длительностью до нескольких месяцев,но параллельно с ношением корсета необходимо ЛФК для того, чтобы не развились гипотрофии мышц. Ношение корсета помогает ограничить движения в сегменте с наличием нестабильности и позволяет мышечно-связочному аппарату восстановить свою функцию . Но иногда консервативные методы лечения оказываются не эффективными и тогда необходимо оперативная стабилизация позвонков. Оперативное лечение показано и в тех случаях, когда есть клинические признаки компрессии спинного мозга или невральных структур ( парезы, нарушения функции мочевого пузыря и кишечника, выраженный болевой синдром ). Оперативное лечение нестабильности заключается в стабилизации позвонков с использованием различных конструкций ( титановых ) и пластики с использованием костной ткани или керамики. Учитывая,что после формирования костного блока функцию сегмента на себя берут соседние сегменты,большое значение имеет ранняя реабилитация с целью усиления мышечного корсета. Хорошая реабилитация позволяет не только восстановить функцию позвоночника, но и является профилактикой развития нестабильности ПДС в будущем.

Источник