Декомпрессионный перелом позвоночника лечение

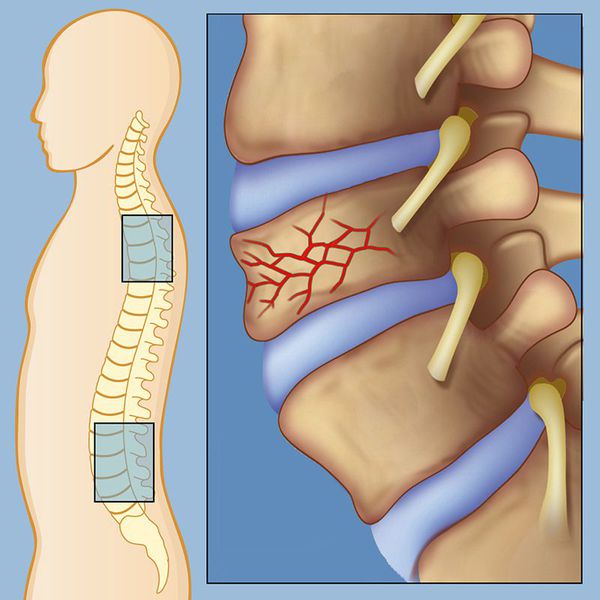

Декомпрессионный перелом позвоночника – это избыточное растяжение позвоночного столба с повреждением его структуры и ряда компонентов.

Может иметь различную сложность, вызывает ряд серьезных осложнений, требует комплексной терапии и длительного восстановительного периода.

Что такое декомпрессионный перелом позвоночника?

В нормальном состоянии и при плавных динамических нагрузках позвоночник не испытывает аварийных перегрузок. Ряд негативных факторов (остеопороз, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, проч.) приводит к существенному риску его повреждения, особенно при ударных и резких энергетически ёмких воздействиях. Полученная травма может вызывать как резкое сжатие и даже ротацию отдельных позвонков, так и их растяжение.

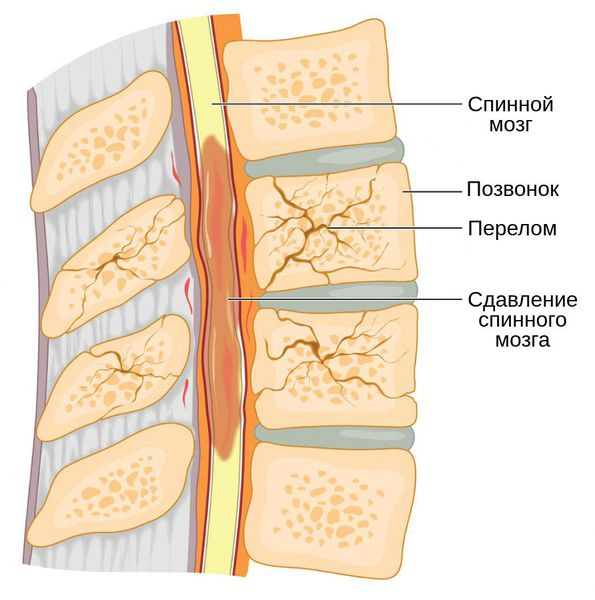

Процесс декомпрессии сопровождается флексией и дистракцией с избыточным растяжением позвоночного столба в целом. Сам позвонок, как правило, остаётся целым, но повреждаются мышечные волокна, межпозвоночные диски, отростки и иные связующие элементы, в том числе и спинной мозг.

Частые причины таких переломов:

- Дорожно-транспортные происшествия;

- Падение с высоты на спину;

- Бытовые, спортивные и производственные травмы;

- Резкое поднятие и переноска очень тяжелых предметов.

В зависимости от силы и степени влияния причины, а также индивидуальных особенностей травмы, у человека могут повредиться остистые, поперечные, суставные отростки, межсуставные части дуг, и это только в классическом неосложненном случае декомпрессионного перелома. В случае осложненных форм дистракции с двухуровневым повреждением передних и задних колонн позвонка возникает нестабильность всего позвоночника, зачастую ведущая к инвалидности, иногда даже летальному исходу.

Симптомы и проявления перелома

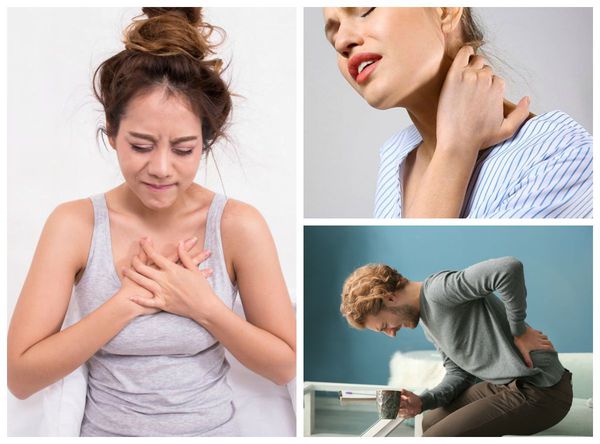

При декомпрессионном переломе позвоночника могут проявляться следующие симптомы:

- Четко выраженный болевой синдром в месте повреждения: умеренный, сильный или же очень сильный. Характер боли нестабильный (в зависимости от поврежденных структур) – чаще люди жалуются на приступообразные спазмы с чередующимися периодами затухания. Реже диагностируется глухая, медленно нарастающая боль, которая сопровождает человека все время, без периодов ремиссии;

- Стойкое нарушение двигательных функций, общее напряжение мышечного каркаса. Организм пытается компенсировать перелом за счет напряжения всех гладких мышц, особенно в области перелома;

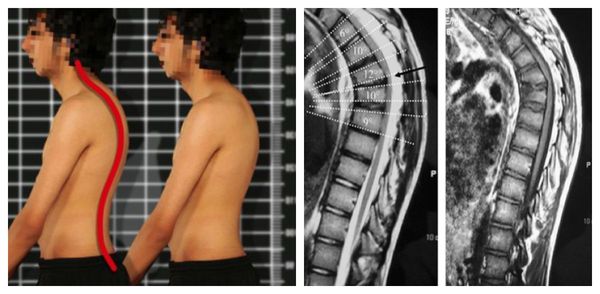

- Деформации нормальной кривизны позвоночника. Наблюдаются при сильных декомпрессионных переломах;

- Слабость в конечностях, парезы, частичный или полный их паралич. Затронуты этим процессом могут быть как ноги, так и руки, в зависимости от локализации дистракционных процессов растяжения;

- Нарушения дыхания и сознания, иная неврологическая симптоматика. Возникает на фоне повреждения спинного мозга, отвечающего за работу ряда важнейших систем организма.

Диагностика травмы

Диагностика проводится врачом сразу после прибытия пациента в больницу. Он собирает анамнез, анализирует информацию от потерпевшего или сопровождающих его лиц, производит пальпацию потенциально сломанной области с определением наиболее болезненных участков, которые могут указывать на перелом конкретного позвонка. В качестве дополнения врач проверяет рефлексы сухожилий, мышц, нервных корешков, конечностей, чтобы выявить возможные неврологические проявления, указывающие на степень тяжести травмы.

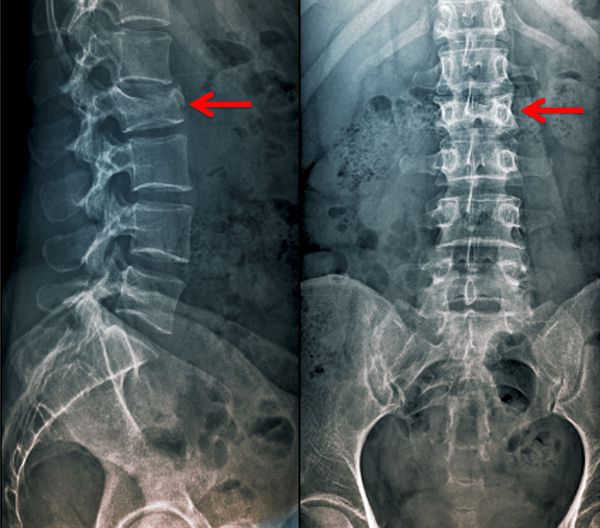

После установки первичного диагноза, пациента направляют на ряд инструментальных исследований. Самые важные из них – это рентгенография, а также КТ и МРТ. Первый метод, производимый в анфасной и профильной проекции, позволяет в общем оценить характер и локализацию декомпрессионного перелома позвоночника. Последние два направлены на тщательное исследование собственно травмированного участка, а также мониторинг затронутых при процессе деструкции структур – спинного мозга, нервов, межпозвоночных дисков и т.д.

Первая помощь

Человеку с декомпрессионным переломом позвоночника в большинстве случаев требуется оказание базовой первой помощи, осуществляемой до приезда бригады медиков.

- Положите человека с переломом на горизонтальную жесткую поверхность лицом вверх. Под место перелома нужно подложить небольшой мягкий валик из подручных материалов;

- Прикладывайте к зоне перелома сухой холод;

- По возможности, наложите на место поражения шину;

- Если у человека проявляется неврологическая симптоматика, он периодически теряет сознание, то необходимо постоянно контролировать его состояние. Голову поверните немного набок, зафиксировав сбоку одеждой – таким образом, он не сможет захлебнуться рвотными массами в случае непроизвольного их выхода. Следите, чтобы язык не западал и не перекрывал дыхательные пути;

- Если человек в сознании, ему можно дать доступные обезболивающие препараты – лучше в инъекционной форме, на крайний случай в пероральной;

- Дождитесь приезда скорой помощи, помогите аккуратно переложить пациента на жесткие носилки, по возможности не сгибая его спину, чтобы не усугубить последствия перелома.

Осложнения и последствия травмы

Декомпрессионные переломы позвоночника могут нести серьезную опасность для здоровья человека и даже приводить к смерти, особенно если вовремя не была оказана квалифицированная медицинская помощь. Типичные осложнения:

- Грыжа межпозвоночных дисков, иногда полный разрыв таких элементов с необходимостью их замены на протезы;

- Стойкий паралич конечностей и отдельных частей тела;

- Кифотические деформации столба позвоночника, образование скалиозов последних стадий с визуально видимой кривизной;

- Прогрессирующие мышечные спазмы;

- Кровотечения и гематомы, в результате которых может образоваться сепсис, а также развиться смешанные инфекции;

- Тромбоэмболии и стенозы на фоне разрыва связующих линий кровотока, проходящих рядом с позвоночником;

- Нарушения работы смежных систем и органов;

- Разрыв связок позвоночника и спинного мозга, летальный исход.

Лечение декомпрессионного перелома позвоночника

Лечение декомпрессионного перелома возможно только в условиях больницы, под постоянным наблюдением врачей. Пациенту будет поставлен точный диагноз, после чего начинают консервативную терапию. В случае осложненных переломов больному обычно требуется оперативное вмешательство.

Классический комплекс лечения:

Строгий постельный режим. Прописывается вне зависимости от места перелома и его степени. Для пациента подбирается жесткая кушетка с возможностью изменения угла наклона изголовья и нижней части.

Терапия препаратами. Сразу после госпитализации пациент практически всегда ощущает очень сильный болевой синдром, который можно снять только обезболивающими. При умеренной боли применяются НПВП и анестетики. Если эффект от них отсутствует, то врач вправе прописать пациенту анальгетики наркотического спектра. Метод ввода данный препаратов – инъекционный.

В качестве дополнения ставятся капельницы с физраствором и глюкозой – зачастую человек не может самостоятельно употреблять пищу обычным путём. Иные медицинские препараты прописываются по показаниям в качестве поддерживающей терапии, лечения сопутствующих заболеваний, проблем и негативных состояний (например, остеопороза).

Втягивание позвоночника. Как правило, данная процедура проводится при помощи опытного мануального терапевта. Он вправляет разбалансированные участки позвонков, после чего пациент укладывается на кровать.

Если присутствует перелом верхней части позвоночника, то изголовье кушетки приподнимается на угол в 30 градусов, после чего фиксируется. Если травмирована нижняя часть, то аналогичную процедуру проводят с нижним концом кровати. Под зону перелома подкладывается небольшой мягкий валик. Действие собственного веса по касательной с течением времени нейтрализует декомпрессионный процесс, и позвонки становятся на свои привычные места;

Оперативное вмешательство. Решение об оперативном вмешательстве принимается только по показаниям в случае осложненных форм перелома позвоночника. Опытный хирург может очистить зону поражения от фрагментов, сшить мягкие ткани, при необходимости провести комплекс мероприятий, направленный на восстановление связок, отростков и даже растянутого спинного мозга.

После всех манипуляций позвоночник фиксируется титановыми пластинами, чтобы избежать нестабильности и повторных декомпрессионных процессов. Через определенный промежуток времени (около 6 недель) такая поддержка снимается, вместо неё больному накладывают гипсовый корсет, выполняющий ту же функцию, но при этом позволяющий передвигаться.

Реабилитация и ЛФК после перелома позвоночника

Реабилитационный период при декомпрессионных переломах позвоночника в среднем занимает около 8 недель. В перечень стандартных мероприятий входит:

- Ограниченная лечебная физкультура, позволяющая поддержать в тонусе мышцы, возобновить обменные процессы. На первом этапе реабилитации проводится в положении лежа. Спустя несколько недель список упражнений расширяется, интенсивность наращивается. Последний этап – полноценная ЛФК, но без нагрузок на спину.

- Массаж. Симметричный массаж групп мышц без прямого контакта с зоной поражения.

- Физиопроцедуры. УВЧ, электрофорез, индуктотерапия, диадинамотерапия, криотерапия, миостимуляция, аппликации парафиново-озокеритовыми накладками, прочие процедуры.

Также на сайте вы можете подробно узнать про перелом грудного отдела позвоночника, а так же про компрессионный перелом шейного отдела и поясничного отдела.

Источник

Декомпрессионные переломы позвоночника встречаются не так часто, как компрессионные, но они не менее опасны. Давайте обратим внимание на методы диагностики, симптомы, методы лечения и реабилитации пациентов.

Что такое декомпрессионный перелом позвоночника

Наряду с компрессионным, выделяют также и декомпрессионный перелом позвоночника. В первом случае позвонки сильно сдавливаются, из-за чего трескаются и сминаются – теряют часть высоты. Во втором случае травма наступает из-за сильного растяжения. Позвонок в такой ситуации остается целым, но сильно страдают различные связующие элементы позвоночного столба, отростки, диски, мышцы. Худшая ситуация – в которой повреждается спинной мозг и нервные волокна.

Декомпрессионный перелом шейного позвонка встречается реже, потому что растяжение заработать сложнее, чем сильное сжатие под действием внешних нагрузок.

Чаще всего травма диагностируется после дорожно-транспортных происшествий и резкого поднятия больших тяжестей. В группе риска оказываются спортсмены, люди преклонного возраста, дети.

Симптомы и проявления перелома

На то, что у человека декомпрессионный перелом позвоночника грудного отдела или иной локализации, указывают сразу несколько симптомов:

- Болевой синдром. Интенсивность меняется, в зависимости от степени повреждения. Характер боли тоже очень разный: одни люди жалуются на резкие спазмы, в то время как у других пациентов неприятные ощущения остаются стабильными на протяжении долгого времени. Не так часто встречается глухая боль, которая растет медленно и часто долго не утихает даже в процессе реабилитации после травмы.

- Затрудненность движения. Под действием повреждения, мышцы оказываются в постоянном напряжении. Это естественная реакция организма, потому что он пытается компенсировать нестабильность в позвонках за счет изменения состояния мышечного каркаса.

- Искривление позвоночника. Как правило, это случается при сильных переломах.

- Ослабленность в конечностях и ухудшение чувствительности. В зависимости от локализации повреждения, чувствительность могут терять как ноги, так и руки пострадавшего. В самых тяжелых случаях происходит полный паралич конечностей.

Если повреждение пришлось на грудной отдел, дыхание больного может стать затруднением и болезненным – при попытке сделать вдох он будет ощущать резкий приступ боли. Кроме того, велика опасность появления дисфункции органов таза.

Диагностика травмы

Многие задаются вопросом о том, что это такое, декомпрессионный перелом позвоночника. Так как причиной его становится не сжатие, а растяжение, рентгенография редко помогает определить результаты полученной травмы.

Лучшим решением становится МРТ. Метод магнитно-резонансной томографии позволяет опередить, в каком состоянии находятся ткани, есть ли повреждения отростков и межпозвоночных дисков. Такая методика позволяет проверить и спинной мозг – его повреждение чаще всего становится причиной паралича.

Оказание первой помощи

Если у человека зафиксированы симптомы декомпрессионного перелома позвоночника, действовать нужно быстро и четко. Чтобы позвоночный столб оставался в покое, нужно будет зафиксировать тело.

Лучше положить человека на твердую поверхность. Подстелите под него что-то или соорудите носилки.

Ни в коем случае нельзя перемещать человека, поднимать его ноги или руки, стараться резко поменять положение.

Вот еще несколько важных советов при оказании первой помощи:

- Кладите человека лицом вверх. Если в такой позиции он испытывает сильную боль, постарайтесь положить под его спину мягкий валик. К примеру, скатайте куртку или другую одежду. Валик не должен быть слишком большой.

- Постарайтесь наложить шину. Для этого можно взять подручные материалы, такие как зонт или доска.

- Постоянно следите за состоянием пациента. Если он теряет создание, постарайтесь привести его в чувства.

- Следите за тем, чтобы голова была зафиксирована. Лучше повернуть ее вбок – на тот случай, если у пострадавшего начнется рвота.

Так как многие не знают что это, декомпрессионный перелом позвоночника, они стараются всеми силами снять болевой синдром. Делать это можно только внутривенными обезболивающими, потому что у человека может быть затруднен глотательный рефлекс.

Лечение

Лечение и реабилитация декомпрессионного перелома позвоночника разрабатываются в индивидуальном порядке. Важно четко понимать, насколько опасны повреждения и какая площадь затронута.

Консервативное лечение

Состоит из нескольких аспектов:

- Ограничение подвижности. Для этого используются специальные воротники или корсеты для тела.

- Втягивание позвонков. Заставляет позвоночный столб сжиматься. Этот вид лечения обязательно должен проводиться под руководством опытного мануального терапевта.

- Использование специального курса анальгетиков. Это позволяет справиться с болевым синдромом, вне зависимости от его локализации.

Хирургическое вмешательство

Операция должна проводиться только под руководством опытного хирурга. Некомпетентное вмешательство – это причина многих видов осложнений, способных привести к инвалидности.

В ходе хирургического вмешательства нужно удалять пораженные фрагменты тканей и сшить здоровые участки. Кроме того, выполняется восстановление отростков, нормализация состояния спинного мозга, связок.

Одним из методов лечения является установка специальных титановых пластинок. Это требуется для фиксации и исключения нестабильности позвонков.

Реабилитация после декомпрессионного перелома позвоночника

Чтобы человек как можно скорее восстановился после полученной травмы, нужно составить комплекс из нескольких основных частей:

- Лечебная физкультура. В процессе нельзя позволять позвоночному столбу растягиваться. В то же время ЛФК поддерживает мышцы в тонусе. Сперва пациентам нельзя даже стоять в процессе упражнений, постепенно программа будет расширяться, в зависимости от текущих изменений состояния больного.

- Массаж. Выполняется симметричный вариант массажа, но специалисту нужно строго избегать пораженной области.

- Физиотерапия. Используется большое количество методов: от криотерапии и УВЧ до миостимуляции и различных типов аппликаций.

Осложнения и последствия травмы

Когда врач до конца не понимает, что это, декомпрессионный перелом позвоночника, могут возникать серьезные осложнения. Среди них:

- грыжа межпозвоночного диска;

- паралич конечностей;

- спазмы мышц прогрессирующего характера;

- появление гематом и кровотечений;

- нарушение нормальной циркуляции веществ в организме и работы внутренних органов;

- стенозы;

- тромбоэмболия;

- разрыв связок;

- и многое другое.

Чтобы это не произошло, важно правильно диагностировать причину травмы и степень повреждения тканей. Правильное лечение и реабилитация после полученного повреждения – вот секрет успешного выздоровления без осложнений.

Источник

Дата публикации 12 июля 2020Обновлено 12 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Компрессионный перелом позвоночника — это повреждение тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и снижением высоты. Проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. В случае осложнения (воздействия костных отломков на нервные структуры) она будет иррадиировать в конечности (например в кончики пальцев).

Наиболее часто компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника при нырянии или ударе тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падения с высоты, автоаварии, спортивных травм и побоев.

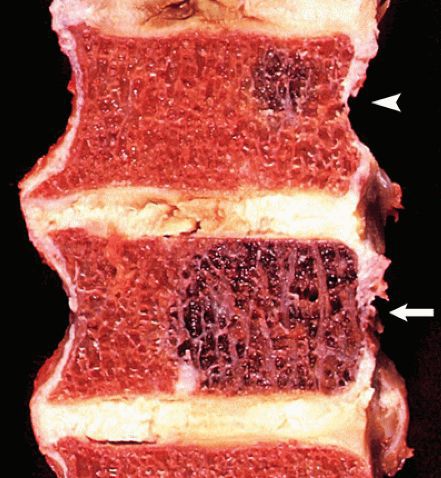

Иногда компрессионный перелом возникает и без травмы. Например, чтобы спровоцировать перелом при остеопорозе позвоночника, достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или его поражении метастазами опухоли из другого органа.

Гемангиома позвонков также способствует развитию компрессионного перелома. Достигая определённых размеров в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его, тем самым приводя к компрессионному перелому.

В целом, переломы позвоночника являются очень распространённым видом травмы. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, в регионах с развитой промышленностью частота травмы позвоночника достигает 4 %, в регионах, связанных с лесозаготовкой, — 8 %, на лыжных курортах — 9 % [6][7][8].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К общим симптомам компрессионного перелома относятся: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье, боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения позвоночника и от того, пострадал ли спинной мозг.

Для повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника свойственна выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы внезапно наступает кратковременная остановка дыхания. Она возникает рефлекторно в ответ на боль, ушиб грудной клетки или позвоночника.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавшего отмечаются боли в зоне повреждения, которые усиливаются во время движения, переворота на живот и подъёма прямых ног вверх. Также при компрессионном переломе позвонков возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, когда человек тянется за ремнём безопасности в автомобиле, наклоняется завязывать шнурки, присаживается на стул или поднимает на вытянутые руки ребёнка [1][4].

Если в отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе позвонка в шейном отеле она распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе позвонка в грудном отделе возникает опоясывающая боль по типу межрёберной невралгии. Она носит стреляющий характер, распространяется по ходу межрёберного промежутка, иногда иррадиирует в грудную клетку. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдаёт в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может сопровождаться не только их раздражением, но и отмиранием. Тогда больной испытывает чувство онемения в зоне иннервации погибшего нерва, мышечные силы снижаются вплоть до пареза или паралича поражённых мышц.

При тяжёлых компрессионных переломах может повредиться сам спинной мозг. Такая травма сопровождается развитием наиболее тяжёлого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома. В таком случае может парализовать ноги, из-за чего пострадавший не сможет самостоятельно передвигаться.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно в связи с отсутствием сдавления спинного мозга или наличием большого резервного пространства в позвоночном канале (как это бывает при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Выявляются такие повреждения обычно случайно при рентгенографии или МРТ, или если больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине [2][3][9].

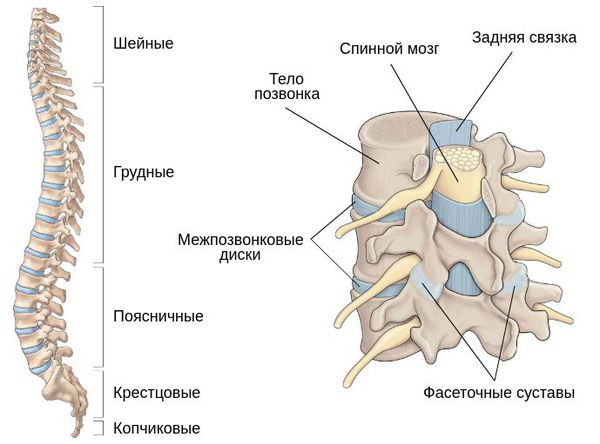

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

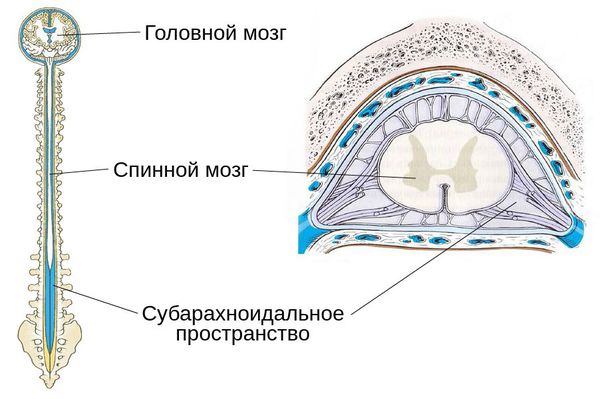

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Он состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они между собой соединяются межпозвонковым диском и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат позвоночника представлен четырьмя связками — межостистой, жёлтой, передней и задней. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать своё тело в вертикальном положении, при этом сохранять достаточную эластичность. Физиологические изгибы придают позвоночнику упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб.

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях в туловище, например в результате удара спиной. Наступает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей туловища и брюшного пресса, происходит резкий наклон туловища вперёд. Формируется сильное давления на передние отделы позвонков, которое приводит к компрессии (сдавлению) и клиновидной деформации позвонка. Сам позвоночник при этом зачастую остаётся механически стабильным, т. е. без патологической подвижности и смещений, а неврологический дефицит в виде паралича, пареза и онемения в конечностях развивается редко.

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков [14][16].

Механизм гибели спинного мозга включает факторы его первичного и вторичного повреждения. Первичное повреждение, как было описано выше, возникает при приложении травмирующей силы непосредственно на спинной мозг, после чего наступает мгновенная компрессия его сосудов. Вторичные повреждающие факторы — это сосудистые, ауторегуляторные и метаболические нарушениями в области травмы. При этих нарушениях развивается спазм или прямое сужение кровеносных сосудов, в результате формируется ишемия в зоне недостаточности кровотока и наступает гибель клеток спинного мозга [11][13].

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

В позвоночно-спинномозговой травме широкое применение обрела классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine [19]. Она основана на механизме образования травмы. Её принципом является распределение переломов по возрастанию степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

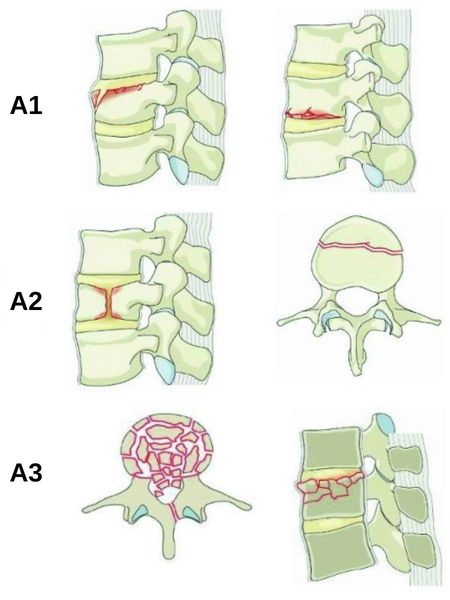

Согласно данной классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней части позвоночника;

- ротационный (тип С) — повреждение передней и задней части позвоночника со скручиванием.

Компрессионный перелом в свою очередь подразделяют на три подтипа:

- подтип A1 — клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка, не затрагивающий его заднюю стенку;

- подтип А2 — раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок позвонка, не затрагивающий заднюю стенку;

- подтип A3 — оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка. Такой перелом часто сопровождается травмой спинного мозга, в связи с чем приводит к развитию неврологического дефицита (нарушению чувствительности и двигательной активности) [3].

По локализации выделяют:

- перелом шейного отдела;

- перелом грудного отдела (возникает чаще всего [20]);

- перелом пояснично-крестцового отдела;

- множественные повреждения позвонков;

- многоуровневые повреждения позвонков;

- множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Наиболее опасное осложнение — травма спинного мозга и его корешков. Она может нарушить чувствительность отдельных частей тела или привести к хронической боли. Но даже если в момент перелома невральные структуры не повредились, ситуацию может осложнить компрессия спинного мозга смещёнными отломками позвонка. С течением времени продолжающееся сдавление может привести к миелопатии (прогрессирующей ишемии спинного мозга) и параличу мышц [5][9].

Если повреждённый сегмент позвонка вовремя не зафиксировать, нередко развивается нарушение осанки по типу кифоза или сколиоза. Из-за деформации оси позвоночника неправильно перераспределяется нагрузка на межпозвонковые диски, фасеточные суставы, мышцы и связки. В результате наступает преждевременное старение данных структур, прогрессируют такие заболевания, как грыжа межпозвонкового диска, спондилоартроз, спондилёз, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальный болевой синдром. При грубых деформациях (на фоне болезни Бехтерева, перенесённого туберкулёза позвоночника или детских идиопатических сколиозах) возможно нарушение работы внутренних органов: лёгких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка [17][18].

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Анамнез предполагает уточнение обстоятельств, механизма и время получения травмы. Всё это позволяет прицельно искать тот или иной вид повреждения [4].

Осмотр и пальпация необходимы для определения уровня и объёма дальнейшего обследования [4]. Во время осмотра больного доктор обращает внимание на наличие травмы, видимых деформаций и локализацию следов повреждения. При обнаружении кровоподтёков и деформации в области грудной клетки необходимо исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижнем грудном отделе может свидетельствовать не только о костной травме, но и о повреждении внутренних органов.

Пальпация (ощупывание) позвоночника проводится крайне осторожно, чтобы не нанести дополнительную травму и не сместить отломки. Во время обследования врач обнаруживает болезненные места, хруст костных отломков и локальную припухлость. Определять характер патологической подвижности позвоночника нельзя, т. к. это неизбежно приведёт к более тяжёлым повреждениям.

Неврологическое обследование заключается в определении силы мышц, тактильной и болевой чувствительности. Оно позволяет объективно оценить состояние спинного мозга [5]. Для начала необходимо определить чувствительность и двигательные способности частей тела слева и справа, затем оценивается неврологический уровень и полнота повреждения (полное или неполное). В клинической практике для фиксации результатов такого обследования чаще всего используется шкала ASIA [21], представленная ниже.

К инструментальным методам диагностики относятся:

- спондилография;

- миелография;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография.

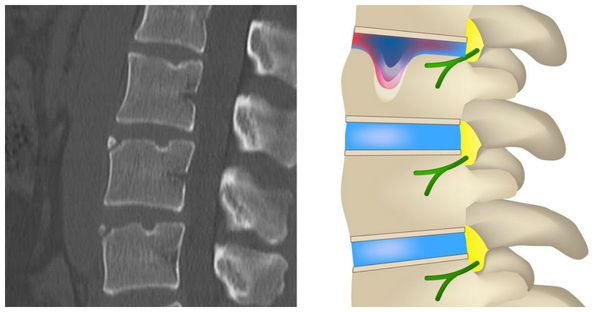

Спондилография — это стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Является наиболее доступным методом инструментальной диагностики. Выполняется в прямой и боковой проекциях. Позволяет обнаружить повреждение позвонков и искривление позвоночной оси.

Миелография является вспомогательным методом исследования. Она способна выявить нарушение тока спинномозговой жидкости (ликвора) и уровень блока субарахноидального пространства, визуализировать повреждение твёрдой мозговой оболочки, а также косвенные признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

Компьютерная томография (КТ) является оптимальным методом диагностики костной травмы. Она позволяет обнаружить до 25 % повреждений костных структур, которые не были выявлены во время спондилографии. Благодаря КТ можно с высокой точностью диагностировать переломы позвонков любой сложности, даже небольшие переломы дужек и суставных отростков, которые часто упускают при рентгенографии.

Достоверными признаками травм позвонка на снимках КТ считают:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности его кортикального (каркасного) слоя;

- двойной контур кортикального слоя, одна из границ которого прерывиста;

- уплотнение губчатого вещества, острые грыжи Шморля — выбухание межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выбухание в позвоночный канал;

- смещение позвонка (в том числе и горизонтальное) более чем на 2 мм в грудном отделе и более чем на 3 мм в поясничном отделе;

- скопление свободной крови — признак повреждения сосуда, расположенного вблизи позвоночного столба [7].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — высокочувствительный метод исследования травмы позвоночника. Она позволяет визуализировать самые ранние и незначительные изменения в просвете позвоночного канала, спинном мозге и окружающих структурах. Например, с помощью МРТ можно выявить отёк спинного мозга, диапедезные кровоизлияния (без повреждения сосудов), последствия разрыва и растяжения связочно-мышечного аппарата. Однако у МРТ есть ряд недостатков:

- наличие абсолютных противопоказаний к исследованию: кардиостимулятор и металлические импланты в организме исследуемого, нарушения сердечного ритма по типу мерцательной аритмии, первая половина беременности;

- наличие артефактов (помех) даже от немагнитных металлов;

- продолжительность исследования более 15-20 минут;

- необходимость немагнитного аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов в тяжёлом состоянии [18].

Лечение компрессионного перелома позвоночника

При травме позвоночника ниже второго шейного позвонка (C2) метод лечения можно определить, используя шкалу SLIC [27].

| Параметры оценки | Баллы |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Без повреждений | |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих или переломовывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие более тяжёлые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Без повреждений | |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения сигнала на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| В норме | |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга, сопровождающееся признаками неврологического дефицита (нарушением чувствительности) | + 1 |

Выбор тактики лечения зависит от суммы набранных баллов:

- меньше 4 баллов — консервативная терапия (ношение жёсткого воротника, использование halo-аппарата и др.);

- больше 4 баллов — оперативное лечение (устранение компрессии и стабилизация повреждённых структур);

- 4 балла — кон