Что такое удаление корешка позвоночника

Поясничная радикулопатия (корешковый синдром) – это неврологическое состояние обусловленной компрессией одного из корешков L1-S1, для которого характерно наличие боли в пояснице с иррадиацией в ногу. Компрессия корешка может проявляться не только болью (иногда простреливающего характера), но и нарушением чувствительности онемением, парестезиями или мышечной слабостью. Радикулопатия( корешковый синдром) может возникать в любой части позвоночника, но она наиболее часто он возникает в поясничном отделе . Люмбо-сакральная радикулопатия встречается примерно у 3-5% населения, как у мужчин так и женщин, но ,как правило, у мужчин синдром встречается в возрасте 40 лет, а у женщин синдром развивается в возрасте от 50 до 60 лет. Лечение корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника может быть проведено как помощью консервативных методов, так и с использованием оперативных техник.

Причины

Любые морфологические образования или патологические процессы, которые приводят к компрессионному воздействию на нервный корешок, могут стать причиной корешкового синдрома.

Основными причинами поясничной радикулопатии являются:

- Грыжа диска или протрузия могут оказывать давление на нервный корешок и приводить к воспалению в области корешка.

- Дегенеративное заболевание суставов позвоночника, приводящее к образованию костных шипов на фасеточных суставах, что может привести к сужению межпозвоночного пространства, что будет оказывать компрессионное воздействие на нервные корешок.

- Травма или мышечный спазм могут оказывать давление на корешок и появлению симптоматики в зоне иннервации .

- Дегенеративное заболевание дисков, которое приводит к износу структуры межпозвоночных дисков, и уменьшению высоты дисков, что может привести к уменьшению свободного пространства в межпозвоночном отверстии и компрессии корешка на выходе из позвоночного столба.

- Спинальный стеноз

- Опухоли

- Инфекции или системные заболевания

У пациентов моложе 50 лет наиболее частой причиной корешкового синдрома в поясничном отделе позвоночника является грыжа межпозвоночного диска. После 50 лет корешковая боль часто вызвана дегенеративными изменениями позвоночника (стеноз межпозвоночного отверстия).

Факторы риска развития поясничной радикулопатии:

- возраст (45-64 года)

- курение

- психический стресс

- Напряженная физическая активность (частый подъем тяжестей)

- Вождение или вибрационное воздействие

Симптомы

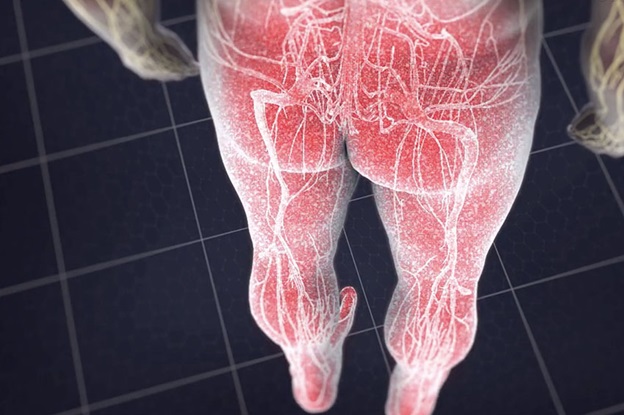

Симптомы, возникающие в результате корешкового синдрома (радикулопатии), локализуются в зоне иннервации конкретного корешка.

- Боль в спине с иррадиацией в ягодицу, ногу и простирающаяся вниз позади колена, в стопу – интенсивность боли зависит от корешка и степени компрессии.

- Нарушение нормальных рефлексов в нижней конечности.

- Онемение или парестезия (покалывание) могут наблюдаться от поясницы до стопы, в зависимости от зоны иннервации пораженного нервного корешка.

- Мышечная слабость может возникать в любой мышце, которая иннервируется защемленным нервным корешком. Длительное давление на нервный корешок может вызвать атрофию или потерю функции конкретной мышцы .

- Боль и местная болезненность локализуются на уровне поврежденного корешка.

- Мышечный спазм и изменения позы в ответ на компрессию корешка.

- Боль усиливается при нагрузке и уменьшается после отдыха

- Потеря возможности совершать определенные движения туловищем: невозможность разгибаться назад, наклоняться в сторону локализации компрессии или долго стоять.

- Если компрессия значительная, то могут быть затруднительны такие виды активности как сидение, стояние и ходьба.

- Изменение нормального лордоза поясничного отдела позвоночника.

- Развитие стенозоподобных симптомов.

- Скованность в суставах после периода отдыха.

Паттерны боли

- L1 – задняя, передняя и внутренняя поверхность бедра.

- L2 – задняя, передняя и внутренняя поверхность бедра.

- L3 – задняя и передняя, ??а внутренняя поверхность бедра с распространением вниз .

- L4 – задняя и передняя поверхность бедра, к внутренней поверхности голени, в стопу и большой палец стопы .

- L5 – По заднебоковой части бедра, передней части голени, верхней части стопы и среднего пальцы стопы

- S1 S2 – Ягодица, задняя часть бедра и голени.

Начало появления симптомов у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией (корешковым синдромом) часто бывает внезапным и включает боль в пояснице.

Сидение, кашель или чихание могут усугубить боль, которая распространяется от ягодицы по задней поверхности голени, лодыжки или стопы.

Необходимо быть бдительным при наличии определенных симптомов (красных флажков). Такие красные флажки могут означать более тяжелое состояние, требующее дальнейшего обследования и лечения (например, опухоль, инфекция). Наличие лихорадки, потери веса или ознобов требует тщательного обследования.

Возраст пациента также является фактором при поиске других возможных причин симптоматики у пациента. Лица моложе 20 лет и старше 50 лет подвержены повышенному риску возникновения более серьезных причин боли (например, опухоли, инфекции).

Диагностика

Первичный диагноз корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника выставляется на основании симптоматики истории болезни и данных физического обследования (включая тщательное изучение неврологического статуса). Тщательный анализ моторной, сенсорной и рефлекторной функций позволяет определить уровень поражения нервного корешка.

Если пациент сообщает о типичной односторонней иррадиирущей боли в ноге и есть один или несколько положительных результатов неврологического теста, то тогда диагноз радикулопатии очень вероятен.

Тем не менее, существует ряд состояний, которые могут проявляться схожими симптомами. Дифференциальную диагностику необходимо проводить со следующими состояниями:

- Псевдорадикулярный синдром

- Травматические повреждения дисков в грудном отделе позвоночника

- Повреждения дисков в пояснично-крестцовом отделе

- Стеноз позвоночного канала

- Cauda equina

- Опухоли позвоночника

- Инфекции позвоночника

- Воспалительные / метаболические причины – диабет, анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Педжета, арахноидит, саркоидоз

- Вертельный бурсит

- Интраспинальные синовиальные кисты

Для постановки клинически достоверного диагноза, как правило, требуются инструментальные методы диагностики:

- Рентгенография – может обнаружить наличие дегенерации суставов, определить переломы, пороки развития костей, артрит, опухоли или инфекции.

- МРТ – ценный метод визуализации морфологических изменений в мягких тканях, включая диски, спинной мозг и нервные корешки.

- КТ (МСКТ) предоставляет полноценную информации о морфологии костных структур позвоночника и визуализацию спинальных структур в поперечном сечении.

- ЭМГ (ЭНМГ) Электродиагностические (нейрофизиологические) исследования необходимы для исключения других причин сенсорных и двигательных нарушений, таких как периферическая невропатия и болезнь моторных нейронов

Лечение

Лечение корешкового синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника будет зависеть от тяжести симптоматики и клинических проявлений. Чаще всего, используется консервативное лечение, но в определенных случаях бывает необходимо хирургическое лечение.

Консервативное лечение:

- Покой: необходимо избегать действий, которые вызывают боль (наклон, подъем, скручивание, поворот или наклон назад. Покой необходим при остром болевом синдроме

- Медикаментозное лечение: противовоспалительные, обезболивающие препараты, миорелаксанты.

- Физиотерапия. При остром болевом синдроме эффективно применение таких процедур как криотерапия или хивамат. Физиотерапия позволяет уменьшить боль и воспаление спинальных структур. После купирования острого периода физиотерапия проводится курсами( ультразвук, электростимуляция, холодный лазер, и др.).

- Корсетирование. Использование корсета возможно при остром болевом синдроме для уменьшения нагрузки на нервные корешки, фасеточные суставы, мышцы поясницы. Но длительность ношения корсета должна быть непродолжительной, так как продолжительная фиксация может привести к атрофии мышц.

- Эпидуральные инъекции стероидов или инъекции в область фасеточных суставов используются для уменьшения воспаления и купирования боли при выраженном корешковом синдроме.

- Мануальная терапия. Манипуляции позволяют улучшить мобильность двигательных сегментов поясничного отделе позвоночника , снять избыточное напряжение мышц . Использование методов мобилизации также помогает модулировать боль.

Иглорефлексотерапия. Этот метод широко используется в лечении корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника и помогает как снизить симптоматику в остром периоде, так и входит в комплекс реабилитации.

- ЛФК. Физические упражнения включают упражнения на растяжку и укрепление мышц . Программа упражнений позволяет восстановить подвижность суставов, увеличить диапазон движений и усилить мышцы спины и брюшной полости. Хороший мышечный корсет позволяет поддерживать, стабилизировать и уменьшать напряжение на спинномозговые суставы, диски и снизить компрессионное воздействие на корешок. Объем и интенсивность физических упражнений должны увеличиваться постепенно для того, чтобы избежать рецидивов симптоматики.

- Для того чтобы добиться стойкой ремиссии и восстановления функциональности позвоночника и двигательной активности в полном объеме необходимо, чтобы пациент после прохождения курса лечения продолжал самостоятельные занятия, направленные на стабилизацию позвоночника. Программа упражнений должна быть индивидуальной .

Хирургическое лечение

Оперативные методы лечения корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника необходимы в тех случаях, когда есть устойчивость к консервативному лечению или имеются симптомы, свидетельствующие о выраженной компрессии корешка такие как:

- Усиление радикулярной боли

- Признаки усиления раздражения корешка

- Слабость и атрофия мышц

- Недержание или нарушение функции кишечника и мочевого пузыря

При нарастании симптоматики, может быть показано хирургическое вмешательство, для того чтобы снять компрессию и удалить дегенеративные ткани, которые оказывают воздействие на корешок. Хирургические методы лечения корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника будут зависеть от того, какая структура вызывает компрессию . Как правило, эти методы лечения включают какой-либо способ провести декомпрессию корешка , либо стабилизировать позвоночник.

Некоторые хирургические процедуры, используемые для лечения поясничной радикулопатии:

- Фиксация позвонков (спондилодез – передний и задний)

- Поясничная ламинэктомия

- Поясничная микродискэктомия

- Ламинотомия

- Трансфораминальный поясничный интеркорпоральный спондилодез

- Имплантация кейджа

- Коррекция деформации

Прогноз

В большинстве случаев удается лечить корешковый синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника консервативно (без хирургического вмешательства) и восстановить трудоспособность. Продолжительность лечения может варьироваться от 4 до 12 недель в зависимости от тяжести симптомов. Пациентам обязательно необходимо продолжать в домашних условиях выполнять упражнения для улучшения осанки, а также на растяжение, усиление и стабилизацию. Эти упражнения необходимы для лечения состояния, вызвавшего корешковый синдром.

Профилактика

Развитие корешкового синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника можно предотвратить. Чтобы уменьшить вероятность развития этого состояния необходимо:

- Практиковать хорошую осанку, сидя и стоя, в том числе во время вождения автомобиля.

- Использовать правильную механику тела при подъеме, толкании, вытягивании или выполнении любых действий, которые оказывают дополнительную нагрузку на позвоночник.

- Поддерживать здоровый вес. Это уменьшит нагрузку на позвоночник.

- Не курить.

- Обсудить свою профессию с врачом ЛФК, который может провести анализ рабочих движений и предложить меры по снижению риска получения травмы.

- Мышцы должны быть сильными и эластичными. Необходимо последовательно поддерживать достаточный уровень физической активности .

Чтобы предотвратить рецидивы поясничной радикулопатии, необходимо:

- Продолжать использовать новые привычки, позы и движения, которые рекомендованы врачом ЛФК.

- Продолжать выполнять программу домашних упражнений, которую подобрал врач ЛФК.

- Продолжать оставаться физически активными и поддерживать форму.

Источник

Микрохирургическая декомпрессия позвоночника – это хирургическое лечение с применением оптических интраоперационных приборов, направленное на устранение компрессии нервно-сосудистых структур позвоночного канала. Для освобождения сдавленных спинальных нервных образований и кровеносных сосудов в нейрохирургической практике применяются малотравматичные методы с высокой степенью визуализации оперируемого поля. Современная операция по декомпрессии позвоночного канала осуществляется через минидоступ, размером от 1 см до 4 см.

Дренирование после операции избавляет от отека.

Компрессионно-вертебральный синдром включает в себя серьезные неврологические расстройства. Они сопровождаются мучительными локальными и/или отраженными болями в спине и других участках тела, нарушениями чувствительных и опорно-двигательных функций конечностей, дисфункцией внутренних органов, в частности органов малого таза. Эти симптомы чаще вызывают дегенеративно-дистрофические заболевания (запущенный остеохондроз в 80%), посттравматические осложнения и опухоли, которые спровоцировали сужение полости спинномозгового канала. Как следствие, на нервные волокна и сосуды начинает воздействовать фактор патологического давления и тканевой травматизации, что выражается вышеперечисленными признаками.

Стеноз шейного отдела вследствие грыжевого выпячивания.

С лечением компрессии шейного отдела позвоночника, пояснично-крестцового или грудного, медлить нельзя! Долгое компрессионное воздействие может вызвать гибель жизненно важных структур, в итоге привести к параличу рук или ног, тяжелым необратимым мозговым нарушениям, критической несостоятельности мочеполовой системы, сердца, дыхательного центра. Профессионально оценить всю серьезность клинического случая, грамотно рекомендовать тот или иной вид терапии, может – невролог, нейрохирург, ортопед.

Декомпрессия всегда назначается сугубо при веских обстоятельствах, когда существуют:

- угрожающие жизни и трудоспособности человека спинальные диагнозы, расстройства ЦНС;

- стойкое или прогрессирующее угнетение двигательных функций костно-мышечного аппарата, несмотря на пройденный курс комплексного консервативного лечения;

- постоянные или часто возобновляющиеся выраженные боли, которые не купируют лекарства или все возможные безоперационные способы;

- расстройства дефекации, мочеиспускательного акта, половой системы.

Вмешательство заключается в хирургическом устранении патологических дефектов, вызывающих перекрытие канала позвоночника, сдавливание нервных и сосудистых образований. Это могут быть межпозвонковые грыжи, краевые костные разрастания позвонков, гипертрофированные связки, доброкачественные или злокачественные новообразования, гематомы, спайки.

Эффективность декомпрессии

В большинстве случаев микрохирургическая операция, цена на нее составляет от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, позволяет достичь существенного облегчения состояния больного. Шансы на полноценное восстановление при условии своевременного ее проведения, достаточно высокие. Основная часть манипуляций (70%-80%) выполняется на поясничных уровнях, так как зона поясницы характеризуется как самая нагруженная и подвижная часть хребта, легкоуязвимая дегенерациям и травмам. Второй по распространенности областью для осуществления декомпрессий выступает шея.

Примерно 95% пациентов, поступивших изначально в стационар с ущемлением нерва шейного и поясничного отдела, после декомпрессии выписываются с заметными функциональными улучшениями. Многие их них отмечают ощутимое сокращение болевого синдрома и мышечной слабости конечностей уже в первые часы, сутки/двое после перенесенной операции. Примерно у 3% сохраняется симптоматика в неизменном виде, у 1%-2% наблюдается ухудшение состояния.

Озвученные проценты эффективности здесь учитывают весь комплекс возможных патологий, подлежащих в целом декомпрессионной микрохирургии. Поэтому прогностические данные могут отличаться в зависимости от конкретного диагноза, исходного неврологического статуса, индивидуальных особенностей организма, способа и категории сложности вмешательства.

Декомпрессивно-стабилизирующая хирургия

Декомпрессивные операции иногда сочетаются с имплантацией стабилизирующей системы, если есть необходимость устранения или предупреждения нестабильности позвонков. Фиксация (стабилизация) после освобождения нервно-сосудистых образований подразумевает скрепление предрасположенных к анормальному смещению позвонков специальными конструкциями и имплантатами неподвижного или динамического типа.

Неподвижная тактика соединения – это укладка в межпозвонковое отверстие костного трансплантата или кейджа для обездвиживания и формирования спондилодеза (сращения) двух и более позвонков с последующей фиксацией стабилизированного участка титановой металлоконструкцией. Костный материал для пересадки обычно берется у пациента из гребня повздовшной кости, реже применяют аллотрансплантаты.

Динамическая стабилизация – имплантация протезных устройств, которые надежно стабилизируют патологическую зону, но не блокируют полностью подвижность между телами позвонков. Диапазон движений не будет выходить за порог физиологически допустимых значений.

Как проходит операция

Удаление образований, сдавливающих позвоночный канал и нарушающих проводящие функции спинного мозга, возможно посредством двух способов:

- под контролем микроскопа и микрохирургического инструментария;

- при помощи эндоскопической системы.

Цели и задачи у этих двух процедур одинаковые, отличает же их друг от друга степень инвазивности, техническая составляющая процесса, некоторые расхождения в показаниях.

Эндоскопический вид

Эндоскопическая операция в нейрохирургии позвоночника применяется сравнительно недавно, за рубежом ее начали внедрять в средине 90-х, в России только спустя 10 лет. Эндоскопия по поводу декомпрессии – это самая миниинвазивная методика резекции патологических тканей через незначительный разрез (1-1,5 см) с использованием телескопического зонда и комплекта инструментов, которые вводятся в его рабочую полость. Сеанс длится в среднем 45 минут. На реабилитацию уходит примерно 60 суток.

Во время операции.

Методика, когда хирург производит резекционные мероприятия через тонкую эндоскопическую трубку диаметром всего в 6-8 мм, является наиболее корректной по отношению к здоровым кожным и окружающим мышечно-связочным структурам. Благодаря этому пациент легче и быстрее переносит восстановительные этапы.

Эндоскопия предельно минимизирует риски интра- и послеоперационных осложнений за счет высочайших возможностей увеличения операционного поля с четкой передачей его изображения на хирургический монитор в реальном времени. Оперативное вмешательство с эндоскопом также располагает уникальными способами доступа:

- TESSYS (трансфораминальный);

- CESSYS (переднелатеральный);

- iLESSYS (дорзальный, дорзолатеральный) и другими высокоперспективными в плане безопасности и минимальной инвазивности технологиями.

Составить представление о том, как эндоскопическим методом производится освобождение сдавленных составляющих элементов нервной и кровеносной системы в позвоночнике, вам поможет информация:

- Как правило, операция проходит под местной анестезией, но возможно и использование общего эндотрахеального наркоза.

- Далее следует обработка антисептическим раствором кожных покровов спины, если доступ создается сзади. На коже в проекции места поражения выполняется маленький разрез (не более 1,5 см) скальпелем.

- В созданное отверстие под контролем ЭОП в безопасную зону позвоночного пространства вводится дилататор (расширитель), затем по нему вводится рабочая гильза, и уже через гильзу устанавливают трубку эндоскопа. В основном приборе подключают камеру и световод.

- Под многократно увеличенным видеонаблюдением, используя сменные инструменты, которые помещаются внутрь эндоскопа, хирург выполняет необходимые манипуляции. Специалист аккуратно удаляет источник компрессионного синдрома, например, остеофиты костными кусачками, грыжу диска микрощупом. Таким образом, достигается декомпрессия нервов или сосудов, которые смогут восстановиться уже в скором времени.

- Иссеченные структуры выводятся через отсек эндоскопической системы, полость позвоночного канала тщательно промывается физиологическим раствором от хирургического «мусора». Далее прибор извлекается, после чего ранку дезинфицируют и накладывают на нее несколько швов.

Эндоскопия противопоказана при наличии сильно выраженного бокового и циркулярного стеноза, двусторонней каудогенной хромоты, грубых парезов, медианных грыж, опухолей паравертебральной локализации. Установка стабилизирующих устройств в большинстве случаев – невыполнимая задача при этой тактике.

Операция с микроскопом

Операция под микроскоп-контролем признана наиболее удачной и продуктивной тактикой декомпрессивной хирургии. Она позволяет осуществлять более широкий спектр манипуляций при огромном количестве диагнозов, в отличие от эндоскопического лечения. Что касается визуализации, то современные микроскопы обеспечивают 40-кратное увеличение, а это удовлетворяет на 100% всем требованиям для высокоточного проведения хирургических манипуляций на любом из отделов позвоночного столба.

К тому же, операциям с микроскопом подвластны всевозможные реконструктивные и стабилизирующие мероприятия различной степени сложности. Операционная агрессия гораздо меньше, чем при классических открытых вмешательствах, поэтому данная технология причисляется тоже к разряду малоинвазивной нейрохирургии. Разрез для качественной реализации микрохирургической декомпрессии на 1-ом уровне составляет около 3-4 см, анестезиологическое обеспечение – только общий наркоз. Длится процедура от 1 до 3 часов. Продолжительность послеоперационного восстановления составляет в среднем 2-3 месяца.

Каким образом для расширения позвоночного канала, где оказались зажатыми невральные структуры, выполняется широко практикуемый способ оперативного вмешательства с микроскопом, опишем далее.

- Пациента вводят в глубокое состояние сна посредством ингаляционной многокомпонентной анестезии.

- В районе стенозирующего очага создается наиболее выгодный доступ, чтобы по максимуму оставить интактными структуры опорного позвоночного комплекса.

- Отслеживая через сверхмощный микроскоп ход хирургического процесса, микрохирург отодвигает в безопасное место защемленный нерв.

- С помощью миниатюрных инструментов (боров, кусачек и пр.) специалист удаляет те части суставов, связок, позвонков, хрящевой ткани, которые чрезмерно разрослись и привели к компрессии. При необходимости позвоночник стабилизируют имплантатами.

- На завершающем этапе рану промывают, дезинфицируют и ушивают косметическим швом.

Пациенту обычно разрешается вставать и ходить уже ближе к вечеру после процедуры или на следующее утро. Минимальный срок госпитализации – 4 суток.

Тренажер для декомпрессии не альтернатива операции

При запущенных неврологических и функциональных расстройствах эффективным может быть только операция. Никакие безоперационные методы не способны полноценно расширить позвоночный канал и навсегда вызволить нервно-сосудистые структуры от гнета сформировавшихся дегенераций, новообразований. Имея сложный диагноз, на чудодейственный эффект от популярных тренажеров для декомпрессии уповать бессмысленно. На них уместно проходить декомпрессивную терапию исключительно при дегенеративно-дистрофических патологиях в неосложненных формах проявления, например, при начальной и средней стадии остеохондроза, протрузиях диска.

Если в больном позвоночнике сформировалась крупная грыжа или появились грубые массивные костные наросты на суставах и позвонках, которые и явились провокаторами нелегкого нейрогенного патогенеза, они не рассосутся и не пропадут, как не растягивай позвоночник на тренажере. Даже если вдруг противокомпрессионный эффект и произойдет, рецидивов в таких сложных ситуациях, к сожалению, не избежать. Кроме того, знаменитые декомпрессионные и антигравитационные тренажерные системы некоторым пациентам могут серьезно навредить, к примеру:

- легко травмировать ослабленные болезнью мышцы, сухожилия, связки;

- усилить прогрессию развития имеющейся патологии, усугубить и без того тяжелую симптоматику;

- спровоцировать еще какую-нибудь патологию скелетно-мышечного комплекса.

Нельзя, конечно, полностью отрицать пользу специальных тренажеров, они вполне могут сослужить для избранной категории людей неоценимую пользу, а именно:

- разгрузить позвоночник;

- повысить эластичность, выносливость мышц;

- снизить отечность нервного корешка, уменьшить болевой синдром.

Но только в том случае, если назначенные специалистом тренировки не идут в расход с показаниями и противопоказаниями. Поэтому разрешение и направление на подобные занятия вы должны получить исключительно у узкопрофильного врача высокого уровня. Проходите их только под наблюдением опытного инструктора по кинезитерапии с отменными рекомендациями.

Шрам после операции.

Заключение

Обязательно примите к сведению, что операция микрохирургической декомпрессии, когда она явно показана, – неизбежная и единственная эффективная мера лечения. Микрохирургия способна окончательно избавить от адской боли, функционального разлада работоспособности органов движения, вернуть утраченное качество жизни, причем зачастую на уровень здорового человека. Но доверять оперировать свой позвоночник необходимо только передовому хирургу!

Гарантированно пройти лечебно-хирургический сеанс качественно и без последствий доступно в Чехии, к тому же, в этой стране самые низкие цены в Европе на соответствующую категорию медпомощи. Чешские врачи спинальной микрохирургии и реабилитации – одни из первых в мире, кто заслуживает высочайшее доверие и уважение.

Источник