Что такое квп позвоночника

Каждый сегмент позвоночника имеет большое значение для нормальной работы всего позвоночного столба и спинного мозга, поскольку стабильность каждого сегмента зависит от других позвонков и дисков и, только так, позвоночник может функционировать полноценно. С течением времени, позвоночник подвергается постоянному напряжению, травмам или другим воздействиям, подвергается различных заболеваниям, таким как дегенерация дисков, позвонков, артриту и т.д. Эти состояния могут вызвать появление болевых проявлений, нарушение функций.

Болезней позвоночника достаточно много, но чаще всего встречается ряд заболеваний, которые имеют клиническое значение.

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Это заболевание является разновидностью артрита, при котором происходит хроническое воспаление суставов позвоночника, крестцово-подвздошных суставов. Первоначально, воспаление возникает в крестцово-подвздошных суставах, затем переходит в позвоночник, приводя к скованности и ограничению подвижности. При длительном воспалении суставов позвоночника (спондилите), образуются депозиты кальция в связках вокруг межпозвоночных дисков, что приводит к ослаблению дисков и снижению их амортизационной и опорной функций. По мере накопления депозитов кальция в связках происходит значительно снижение, как объема движений, так и гибкости в позвоночнике. Болезнь может прогрессировать до сращения позвонков, что называется анкилозом. В результате анкилоза позвоночник теряет мобильность, позвонки становятся хрупкими, увеличивается риск перелома позвонков. Кроме повреждения позвоночника болезнь Бехтерева приводит к нарушениям в работе других органов, так как заболевание это системное.

Протрузия диска

Протрузии дисков не являются редкостью и довольно часто визуализируются при МРТ исследовании или КТ исследовании. Но само наличие протрузии не является клинически особо значимой находкой, особенно если обнаруживается у пациентов пожилого возраста, так как чаще наличие протрузии свидетельствуют о дегенеративных инволюционных изменениях в позвоночнике. Клиническое значение протрузия имеет только в том случае, если есть болевые проявления.

Остеохондроз

В течение времени позвоночник подвергается ежедневным нагрузкам и незначительным травмам, что в конечном итоге приводит к износу межпозвонковых дисков и их дегенерации. Фиброзное кольцо межпозвонкового диска при нагрузках подвергается повреждению, возникают микроразрывы фиброзной ткани, и потом зона повреждения замещается рубцовой ткани, эластические свойства которой значительно хуже, чем у фиброзной ткани. Такие изменения в фиброзном кольце приводят к снижению амортизационных функций диска и большему риску повторных разрывов диска. По мере рубцевания фиброзного кольца происходит также постепенное усыхание студенистой части диска (ядра), что приводит в свою очередь к снижению высоты диска. По мере снижения высоты диска и амортизационных функций позвонки начинают больше воздействовать друг на друга при нагрузках, что ведет к образованию костных разрастаний (остеофитов). Нарушение целостности фиброзного кольца ведет к образованию грыж дисков. Грыжи дисков и остеофиты могут оказывать компрессионное воздействие на корешки или стенозу, что приводит к появлению неврологической симптоматики.

Синдром фасеточных суставов

Фасеточные суставы соединяют позвонки друг с другом и позволяют обеспечить стабильность и подвижность позвонков. Как и любые другие суставы в организме, фасеточные суставы подвержены дегенеративным изменениям в хрящевой ткани. При артрите фасеточных суставов происходит как нарушение нормальных функций движения в позвоночнике, так и развивается клиническая картина (боли в спине, ограничение подвижности).

Фораминальной стеноз

Фораминальный стеноз это сужение позвоночного отверстия, через которое проходит корешок спинного мозга на выходе из позвоночника. Как правило, фораминальный стеноз возникает на фоне дегенеративных изменений позвоночника. Грыжи дисков, протрузии, отек мягких тканей и избыточные костные разрастания (остеофиты) могут приводить к развитию фораминального стеноза и компрессии корешков

Стеноз позвоночного канала

Стеноз это сужение пространства в позвоночнике, где проходит спинной мозг и корешки спинного мозга. Пространство спинального канала, как правило, изначально не очень большое, особенно в шейном и грудном отделах позвоночника, а при различных патологических изменениях в позвоночнике становится критически маленьким. Это могут быть как дегенеративные изменения в позвоночнике, так и травмы. Значительное сужение (стеноз) спинномозгового канала приводит к компрессионному воздействию на спинной мозг, что будет проявляться болями, слабостью в конечностях, нарушениями чувствительности, в тяжелых случаях нарушения функции мочевого пузыря и кишечника. У многих людей пожилого возраста имеется стеноз спинномозгового канала, в той или иной степени. В отличие от грыжи диска, при которой происходит компрессия одного – двух нервов и возникает картина радикулопатии, при стенозе происходит компрессионное воздействие одновременно на много нервов и такое состояние называется миелопатией. При стенозе возможно консервативное лечение, если симптоматика умеренная. Если есть выраженная неврологическая симптоматика, то тогда обычно рекомендуется оперативное лечение, цель которого провести декомпрессию спинного мозга.

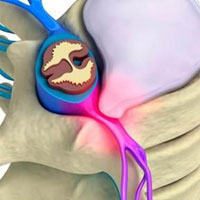

Грыжа межпозвоночного диска

Грыжи межпозвоночных дисков происходит разрыв фиброзного кольца, которое окружает межпозвоночный диск. Этот разрыв вызывает высвобождение центральной части диска, содержащей вещество, которое называется желатинозным студенистым ядром. При давлении позвонков сверху и снизу студенистое ядро выходит наружу, оказывает давление на ближайшие нервные структуры и вызывает сильную боль и повреждение нерва. Грыжи дисков, чаще всего, возникают в поясничном отделе позвоночника и иногда называются экструзией диска.

Радикулопатия

Термин радикулит (радикулопатия) широко распространен, означает компрессию корешка. Радикулит может быть как в поясничном, так и в шейном или гораздо реже в грудном отделах позвоночника. Компрессия корешка возникает при избыточном давлении на нервный корешок. Избыточное давление может быть как со стороны костных тканей, так и мягких тканей (мышцы, хрящи, связки). Это давление нарушает функцию нерва, вызывая боль, покалывание, онемение или слабость.

Остеопороз заболевание, при котором происходит ослабление костной ткани, в том числе и позвонков, что увеличивает риск перелома позвонков, даже при незначительных нагрузках. Компрессионные переломы позвоночника являются наиболее распространенным типом переломов, обусловленных остеопорозом, также возможны при остеопорозе переломы бедра и запястья. Эти переломы позвонков могут изменить форму и прочность позвоночника, особенно у пожилых женщин, у которых на фоне таких переломов нередко возникает деформация позвоночника. Позвоночник приобретает избыточный наклон в грудном отделе (кифоз) и выпиранию плеч вперед. При выраженном остеопорозе даже простые движения, такие как наклон вперед, могут привести к перелому позвонков.

Пояснично-крестцовый радикулит

Пояснично-крестцовый радикулит (ишиас) связан с компрессией или повреждением седалищного нерва. Этот нерв проходит от нижней части спинного мозга, вниз по задней части ноги, к стопе. Повреждение или давление на седалищный нерв может вызвать характерные для пояснично-крестцового радикулита боли: острая или жгучая боль, которая исходит из нижней части спины в бедро и по пути следования седалищного нерва к стопе.

Спондилез

Спондилез это дегенеративное заболевание позвоночника, нередко приводящее к нарушению подвижности позвоночника, и обусловлено изменениями в костной ткани позвонков и развитием костным разрастаний (остеофитов).

Переломы позвоночника

Позвонки обладают большой прочностью и могут выдерживать большое давление, в то же время позвоночник не теряет гибкость. Но, как и другие кости в организме, они могут ломаться при экстремальном избыточном давлении, травме или заболевании. В таких случаях повреждения или переломы позвонков могут быть как незначительными, так и тяжелыми.

Компрессионные переломы

Как следует из названия, компрессионные переломы возникают от чрезмерных осевых нагрузок, что нарушает целостность тела позвонка. Остеопороз является одной из ведущих причин компрессионных переломов, так как происходит снижение способности позвонков выдерживать нагрузки. В таких случаях даже легкое падение или даже кашель могут привести к компрессионному перелому. Люди часто воспринимают боль в спине, как нормальный процесс старения, и подчас компрессионные переломы остаются незамеченными. Повторные компрессионные переломы могут приводить к уменьшению высоты позвоночника. Другой распространенной причиной компрессионного перелома является травма, такая как падение.

Часто, компрессионные переломы позвоночника в конечном итоге консолидируются самостоятельно (без лечения). Для снятия боли могут быть назначены препараты НПВС (например, аспирин)..При выраженных переломах возможно применение хирургических методов (вертебропластика и кифопластика).

Взрывные переломы

Взрывные переломы, как правило, возникают при тяжелой травме (например, при ДТП или падении с высоты). Взрывные переломы значительно более опасны, чем компрессионные переломы, так как передняя и средняя часть тела позвонка разбиты на несколько фрагментов, и это, скорее всего, может привести к травме спинного мозга. Кроме того, в связи с тем, что тело позвонка теряет свою целостность, позвоночник становится нестабильным. В некоторых случаях при взрывных переломах, если нет воздействия на спинной мозг, можно провести консервативное лечение. Если же есть свободные фрагменты или повреждение нервных структур, то необходимо оперативное лечение.

Переломы сгибания – разгибания

Такие переломы иногда называют переломами Chance, возникают при резком сгибании- разгибании. Чаще всего, такой вид травмы возникает при автомобильных авариях, у людей, пристегнутых ремнем безопасности, и возникает не только перелом позвонков, но и связок, дисков, а иногда и внутренних органов. Такие переломы, как правило, нестабильны и требуют оперативного лечения. Такой тип переломов встречается в 5-10 % случаев переломов позвоночника.

Перелом позвонка с дислокацией. Такие переломы возникают при воздействии большой силы, и происходит не только нарушение целостности тела позвонка, но и его смещение (за счет разрыва связок, дисков). Такие переломы часто требуют оперативного вмешательства.

Переломы также делятся на стабильные и нестабильные. Компрессионные переломы, как правило, считаются стабильными и не требуют хирургического вмешательства. Напротив,нестабильные переломы (например,взрывные или переломы Chance), как правило, требуют хирургического лечения нередко экстренного вмешательства.

Спондилолистез

Спондилолистез – это состояние, когда один позвонок скользит вперед (сублюксация) по отношению к другому. Дегенеративный спондилолистез поясничных позвонков часто является причиной приобретенной стеноза позвоночного канала в поясничном отделе позвоночника, особенно на уровне L4 и L5 и может проявляться клинически нейрогенной перемежающееся хромотой.

Спондилолиз

Это нарушение целостности дужки позвонка. Это нарушение может быть как врожденным, так и приобретенным в течение жизни. Спондилолиз может приводить к сползанию позвонка (листеза), особенно если спондилолиз двухсторонний.Приобретенный спондилолиз,как правило, возникает после стрессовых нагрузок и встречается у людей при интенсивной физической нагрузке например у спортсменов (особенно штангистов, футболистов, гимнастов).При выраженном спондилолизе лечение, как правило,оперативное.

Миелопатия

При компрессии спинного мозга грыжей диска или при стенозе спинального канала появляется характерная неврологическая симптоматика повреждения спинного мозга (миелопатия). Симптоматика миелопатии вариабельна и характеризуется двигательными нарушениями в конечностях, нарушением чувствительности, иногда нарушением функции органов малого таза. При серьезном повреждении спинного мозга может быть отсутствие рефлексов.

Синдром конского хвоста

Фактически спинной мозг заканчивается на уровне L2 и разветвляется на пучок нервов, который напоминает по всей форме «конский хвост». Синдром конского хвоста проявляется определенной группой симптомов (нарушение мочеиспускания, дефекации, онемение внутренней поверхности бедер, перианальной области, слабость в нижних конечностях). Как правило, при таком синдроме показана экстренная хирургическая операция.

Деформации позвоночника

Деформация позвоночного столба означает любое значительное отклонение от нормальных изгибов позвоночника. Наиболее распространенными являются

- Сколиоз

- Гиперкифоз

- Гиперлордоз

Существуют различные причины патологического искривления позвоночника. Некоторые дети рождаются с врожденным сколиозом или врожденные гиперкифозом.

Иногда нервные и мышечные заболевания, травмы или другие заболевания вызывают деформации позвоночника (например, церебральный паралич).

Чаще всего (до 80-85%) сколиоз встречается “идиопатический ” (без очевидной причины). Идиопатический сколиоз развивается постепенно, но может быстро прогрессировать в период роста в подростковом возрасте.

Сколиоз

Термин сколиоз был впервые использован для описания этой деформации позвоночника Гиппократом в 400 году до нашей эры. Это прогрессирующее заболевание, причина которого неизвестна (идиопатический) в 80% случаев, хотя и существуют доказательства определенной роли генетического фактора и питания. У женщин в 10 раз выше риск развития сколиоза, чем у мужчин. Сколиоз часто сопровождается скручиванием позвоночника, что приводит к деформации реберных дуг и грудной клетки. Сколиоз обычно начинает проявляться в подростковом возрасте. Консервативное лечение достаточно эффективно при 1-2 степени сколиоза. При выраженной деформации (3-4 степени) и при прогрессирующем сколиозе в подростковом возрасте рекомендуется оперативное лечение (чем раньше проводится оперативное лечение, тем отдаленные результаты гораздо лучше).

Гиперкифоз

Небольшой кифоз является естественной кривизной грудного отдела позвоночника, в то время как гиперкифоз представляет собой избыточный наклон позвоночника в грудном отделе вперед (сутулость). Гиперкифоз распространен у пожилых людей и это, как правило, связано с наличием остеопороза и перенесенных компрессионных переломов позвонков. Причинами гиперкифоза могут быть также травмы, заболевания эндокринной системы и другие заболевания. В подростковом возрасте может встречаться такой гиперкифоз, как болезнь Шейермана Мау, для которой характера клиновидная деформация трех и более позвонков в грудном отделе позвоночника. Как правило, при болезни Шейермана Мау консервативное лечение достаточно эффективно, но при угле отклонения от оси более 60градусов рекомендуется оперативное лечение.

Гиперлордоз

Лордоз это естественный изгиб в поясничном отделе позвоночника вовнутрь, а гиперлордоз является патологическим увеличенным изгибом в поясничном отделе позвоночника. Гиперлордоз обычно сопровождается ненормальным наклоном таза вперед и часто сопровождается избыточным выпиранием ягодиц. Симптомы могут включать боль и онемение, если есть компрессия нервных структур. Как правило, гиперлордоз обусловлен слабостью мышц спины, гиперэкстензией, например, у беременных женщин, у мужчин с чрезмерным висцеральным жиром. Гиперлордоз также связан с половым созреванием.

Лечение гиперлордоза обычно не требуется, если нет воздействия на нервные структуры.

Опухоли позвоночника

Опухоли позвоночника встречаются достаточно редко. Опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными. Первичные злокачественные опухоли спинного мозга встречаются очень редко. Злокачественные опухоли спинного обычно имеют метастатический характер и имеют первичный очаг в других органах и тканях.

С клинической и анатомической точки зрения опухоли могут быть классифицированы как опухоли эпидуральные, интрадуральные экстрамедуллярные и интрамедуллярные.

Метастатические опухоли позвоночника является наиболее распространенными для костных метастазов.

Наиболее распространенными солидными опухолями, вторично поражающими позвоночник являются: рак груди, простаты и почечная карцинома, на которые приходится почти 80% метастазов в позвоночник. На опухоли неизвестного первичного генеза приходится около 5% -10% случаев. Метастазы новообразований кроветворной системы составляют около 4% -10%.

Источник

28 Февраль 2020

4480

Тяжелым осложнением ряда заболеваний позвоночника является развитие компрессионно-вертебрального синдрома, т. е. серьезных неврологических расстройств. Это сопровождается мощными болями в спине, способными отдавать в другие части тела, включая ягодицы, ноги, грудь и т. д. Также люди с компрессионно-вертебральным синдромом страдают от нарушения чувствительности и подвижности конечностей, функционирования внутренних органов, в особенности малого таза.

Чаще всего основной причиной развития подобного состояния являются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, в частности запущенный остеохондроз. Именно он в 80% случаев приводит к возникновению компрессионно-вертебрального синдрома и характерных для него нарушений. Также сужение спинномозгового канала могут провоцировать опухоли и некоторые изменения в строении позвоночника, обусловленные получением травм разного характера.

Эти факторы оказывают патологическое давление на нервы, кровеносные сосуды, позвоночный канал и другие анатомические образования, что и провоцирует развитие агрессивной неврологической симптоматики. Ее появление является поводом для немедленного принятия мер, поскольку длительное компрессионное воздействие на позвоночник приводит к некрозу важных структур. Следствием этого становится:

- паралич рук, ног;

- необратимые мозговые нарушения;

- несостоятельность мочеполовой системы;

- тяжелые нарушения работы сердца и органов дыхания.

Характер осложнений напрямую зависит от того, в каком отделе позвоночника наблюдается компрессия. В таких ситуациях точно оценить тяжесть состояния больного и подобрать правильную тактику лечения может только высококвалифицированный специалист, в частности, невролог, вертебролог или нейрохирург.

Микрохирургическая декомпрессия позвоночника: что это

Микрохирургическая декомпрессия позвоночника – оперативное вмешательство, направленное на устранение сдавливающих нервно-сосудистые структуры позвоночного канала факторов. Оно подразумевает использование оптических интраоперационных приборов и незначительное травмирование мягких тканей, что существенно уменьшает кровопотери в ходе операции, облегчает и ускоряет реабилитацию, а также позволяет добиться хорошего косметического эффекта.

Современные декомпрессирующие микрохирургические операции выполняются через разрезы размером 1–4 см, а оптическое оборудование обеспечивает высокую степень визуализации операционного поля. Поэтому они принадлежат к числу малотравматичных хирургических вмешательств и при этом позволяют эффективно освобождать сдавленные спинномозговые корешки и кровеносные сосуды.

Суть операции заключается в хирургическом удалении патологических дефектов, которые провоцируют компрессию позвоночного канала, нервных корешков и сосудистых образований. В роли таковых зачастую выступают:

- межпозвонковые грыжи;

- остеофиты позвонков;

- гипертрофированные связки;

- спайки, образовавшиеся после предыдущих операций;

- гематомы;

- доброкачественные и злокачественные образования.

Их удаление позволяет освободить сдавленные нервы и сосуды, что создает предпосылки для их скорого восстановления.

Операция может осуществляться двумя способами: с помощью микрохирургических инструментов под контролем микроскопа или посредством эндоскопического оборудования. Обе техники декомпрессионной операции эффективны, но отличаются степенью травматизации тканей. Каждая из них имеет свои показания к проведению и ограничения. Поэтому выбор тактики декомпрессии позвоночника остается за нейрохирургом.

Эндоскопическая декомпрессионная операция

Этот вид хирургического вмешательства уже давно широко используется по всему миру и признан самым щадящим способом удаления патологически измененных тканей. Он подразумевает выполнение разрезов, размеры которых не превышают 1–1,5 см.

Через них в тело пациента вводится телескопический зонд и эндоскопическая трубка, являющаяся проводником для всего необходимого хирургические инструменты, посредством которых и резецируются измененные ткани в требуемом объеме. Современное оборудование дает возможность добиться высочайшего уровня увеличения операционного поля с высокой четкостью изображения, передающегося с введенной в тело видеокамеры на монитор в режиме реального времени.

Декомпрессия позвоночника эндоскопическим методом признана наиболее щадящей для здоровых мягких тканей. Поэтому она позволяет:

- сократить кровопотери;

- облегчить, а также ускорить процесс восстановления организма;

- минимизировать интра- и послеоперационные риски.

Эндоскопическая операция занимает около 45 минут и может выполняться под местной анестезией. Но при высоком уровне тревожности пациента и ряде других случаев применяют общий эндотрахеальный наркоз.

Декомпрессия позвоночника эндоскопическим методом может осуществляться тремя доступами:

- TESSYS (трансфораминальный) – используется латеральный задний доступ через так называемый треугольник Камбина, при этом пациент лежит на боку или на животе. Он подходит для удаления различных грыж межпозвонковых дисков и в ряде других ситуаций, включая синдром Кауда.

- CESSYS (переднелатеральный) – применяется для устранения патологий шейного отдела и подразумевает создание доступа к позвоночнику через передне-боковую поверхность шеи.

- iLESSYS (дорзальный) – используется для удаления патологических образований в поясничном отделе позвоночника и подразумевает доступ к нему через передне-боковую поверхность живота.

Суть операции заключается в следующем:

- Кожные покровы обрабатываются раствором антисептика, и выполняется разрез в проекции позвонка, провоцирующего развитие неврологической симптоматики.

- Через разрез в безопасную зону позвоночного пространства вводится расширитель под контролем ЭОП. По нему погружается рабочая гильза, сквозь которую проводят трубку эндоскопа. Ее диаметр составляет 6–8 мм. Подключают светодиод и камеру, моментально начинающую трансляцию изображения на монитор.

- Под многократным увеличением с помощью специальных инструментов, вводимых в операционное поле через трубку эндоскопа и сменяемых в ходе операции, нейрохирург выполняет резекцию патологически измененных тканей. Он последовательно устраняет образование, ставшее причиной развития компрессионно-вертебрального синдрома. Так для резекции костных остеофитов используются специальные кусачки, а для удаления грыжи межпозвоночного диска – микрощуп.

- Удаленные фрагменты выводятся из организма посредством специального отсека эндоскопической системы, а образовавшаяся полость тщательно промывается физиологическим раствором.

- Оборудование извлекают, а на послеоперационную рану накладывают швы.

Но эндоскопия может проводиться не во всех случаях наличия компрессионно-вертебрального синдрома. Из-за технических ограничений она не способна решить проблему:

- выраженного бокового и циркулярного стеноза позвоночного канала;

- двусторонней каудогенной хромоты;

- медиальных грыж;

- грубых парезов;

- паравертебральных опухолей.

Декомпрессионная операция с применением микроскопа

При невозможности проведения эндоскопического хирургического вмешательства или необходимости выполнения ряда сложных манипуляций для декомпрессии позвоночника используется операция с микроскопом. Она признана самой продуктивной тактикой декомпрессионной хирургии и может применяться при огромном количестве самых разнообразных диагнозов.

Современные микроскопы обеспечивают увеличение операционного поля до 40 раз, что на все 100% покрывает потребности хирурга в визуализации и позволяет выполнять каждое действие с высочайшей точностью на всех отделах позвоночника.

Этот вид хирургического вмешательства обладает всеми достоинствами классических открытых операций, но при этом отличается значительно меньшей травматичностью, что позволяет причислить операции с микроскопом к числу малоинвазивных.

Все действия хирург выполняет через разрез около 3–4 см. Хирургическое вмешательство проводится только под общим наркозом и требует от 1 до 3 часов. Его суть можно описать следующим образом:

- Кожные покровы обрабатываются раствором антисептика, и в проекции стенозирующего очага выполняется разрез удобным доступом. Его выбирают так, чтобы максимально защитить от повреждения структуры опорно-двигательного аппарата.

- Следя за каждым своим движением, нейрохирург отводит от выпирающей части позвонка нерв в безопасное место и приступает к удалению фрагментов видоизмененных суставов, связок, позвонков, межпозвонковых дисков и пр.

- При необходимости устанавливается стабилизирующая металлоконструкция.

- Послеоперационную рану промывают, дезинфицируют и накладывают швы.

После операции с микроскопом вставать и самостоятельно передвигаться можно уже в тот же день или на следующий. В стационаре больницы пациенту придется оставаться минимум 4 суток. При отсутствии осложнений его выписывают домой и направляют на прохождение курса реабилитации.

Декомпрессивно-стабилизирующая операция

Часто возникает необходимость сочетать декомпрессионные хирургические вмешательства с установкой стабилизирующей позвонки системы. Это является надежным залогом устранения риска возникновения или уже существующей нестабильности позвонков.

Стабилизирующие операции выполняют вторым этапом после устранения давления на нервно-сосудистые образования. Они заключаются в соединении склонных к смещению позвонков между собой специальными конструкциями жесткой или динамической фиксации, что невозможно эндоскопическим путем. Поэтому при возникновении необходимости в установке стабилизирующей системы декомпрессию позвоночника выполняют посредством операций с микроскопом.

Жесткие стабилизирующие системы

Системы жесткой фиксации подразумевают установку в межпозвонковое пространство костного трансплантата (обычно взятого из подвздошной кости пациента) или специального искусственного кейджа с последующим монтажом на два и более соседних позвонка металлической конструкции. В результате они обездвиживаются и со временем сращиваются между собой, т. е. происходит спондилодез.

Метод позволяет полностью устранить сегментарную нестабильность позвоночника, но при необходимости фиксации одновременно большого количества позвонков провоцирует уменьшение возможной амплитуды движений.

Жесткая стабилизация подразумевает использование техники транспедикулярной фиксации или транскутанной стабилизации. Они очень похожи между собой и отличаются одинаковой эффективностью, но последняя обладает лучшим косметическим эффектом, поскольку все манипуляции осуществляются через точечные проколы мягких тканей.

Суть метода состоит в применении специальных титановых винтов и пластин. Винты вкручиваются в точку пересечения поперечных отростков позвонка с суставными по обеим сторонам позвонка. Таким образом, фиксируется минимум 2 позвонка, хотя в ряде ситуаций требуется стабилизация значительного большего количества позвоночно-двигательных сегментов. Через шляпки винтов пропускают титановую пластину, обеспечивающую жесткость конструкции и распределение нагрузки на нее.

Динамическая стабилизация

Динамическая стабилизация заключается в имплантации конструкций, которые не только надежно фиксируют позвонки в анатомически правильном положении, но и не препятствуют их подвижности в естественных пределах. Это позволяет сохранить полноценную биомеханику позвоночника, но и стоит значительно дороже.

Метод предполагает использования специальных эндопротезов межпозвоночных дисков, которые устанавливаются между остистыми отростками позвонков. Современные эндопротезы производятся из биологически инертных материалов и полностью безопасны для организма. Они могут изготавливаться из титана, полиамида, термопластичных полимеров и т. д., а сочетание различных материалов обеспечивает возможность достижения максимального приближения к нормальной подвижности позвоночника.

Показания к декомпрессии позвоночника микрохирургическим способом

Декомпрессионные операции выполняются при наличии строгих показаний, а именно:

- опасных для трудоспособности и жизни пациента состояниях, расстройствах работы центральной нервной системы;

- стойком или прогрессирующем угнетении двигательных функций, наблюдающихся на фоне проведения консервативной терапии;

- постоянных или часто возникающих сильных болях, которые не удается устранить медикаментозно или даже блокадами позвоночника;

- потеря контроля над процессами дефекации и мочеиспускания;

- стойкая эректильная дисфункция, спровоцированная ущемлением соответствующего спинномозгового корешка.

Эффективность микрохирургической декомпрессии

В подавляющем большинстве случаев с помощью микрохирургической операции удается добиться существенного улучшения состояния пациента. Прогноз во многом зависит от своевременности ее проведения.

70–80% хирургических вмешательств такого рода выполняются на поясничном отделе позвоночника, поскольку именно на него приходится основная нагрузка, что и создает все предпосылки для возникновения дегенеративных изменений и травм. Несколько реже декомпрессия позвоночника микрохирургическим способом выполняется на уровне шейных позвонков.

Надо помнить, что любое хирургическое вмешательство, особенно на позвоночнике, это риск. Поэтому к ним прибегают только в крайних случаях при полной неэффективности консервативных методов лечения.

Согласно медицинской статистике, около 95% пациентов с ущемлением спинномозговых корешков шейного или поясничного отдела после проведения операции отмечают значительное улучшение и повышение уровня подвижности. Большинство пациентов говорят о существенном уменьшении болей и слабости мышц уже в первые часы после процедуры. Остальные отмечают такой положительный эффект спустя сутки или двое.

Только у 3% пациентов с компрессионно-вертебральным синдромом симптомы не уменьшаются, и лишь у 1–2 % людей наблюдается ухудшение состояния после микрохирургической декомпрессии.

При формировании статистики учитываются случаи микрохирургического устранения не только таких распространенных заболеваний позвоночника, вызывающих компрессию, как остеохондроз, межпозвоночные грыжи, но и онкологические.

Прогноз операции во многом зависит от:

- поставленного диагноза;

- тяжести неврологической симптоматики;

- налич