Что такое костная патология шейного отдела позвоночника

Шейный остеохондроз – это прогрессирующий дегенеративно-дистрофический процесс, который приводит к истощению, деформации и разрушению межпозвонковых дисков шейного отдела. Утрата амортизирующего хряща вызывает болезненные ощущения как за счет обнажения суставных поверхностей (спондилоартроз), так и за счет пережимания нервных корешков спинного мозга.

При отсутствии своевременного лечения возможно окостенение позвоночника с потерей его естественной гибкости, нарушение кровоснабжения головного мозга, ухудшение нервной проводимости в тех отделах организма, которые иннервируют корешки шейного отдела позвоночника.

Патология может развиваться как самостоятельно, так и в составе общего поражения позвоночника с охватом грудного, поясничного и крестцового отделов.

Общие сведения

Считается, что остеохондроз шейного отдела позвоночника встречается чаще, чем в других отделах. На самом деле это не так – дистрофические явления развиваются равномерно во всех точках максимальной нагрузки – в области основных изгибов позвоночного столба (чем ниже расположен отдел, тем большую нагрузку он несет). Однако симптомы шейного остеохондроза выражены сильнее, поэтому кажутся более частым явлением. Это связано с высокой подвижностью позвонков шеи, которые при этом держат голову, а также с особенностью расположения выходов корешков спинного мозга.

На заметку! Согласно статистике, заболевание поражает более 60% людей среднего и старшего возраста. Однако в последнее время наблюдается омоложение патологического процесса — патология встречается у молодежи и даже у подростков. Это связано с повальной компьютеризацией учебы и работы, а также снижением физической активности и ухудшением качества питания.

С учетом возрастной аудитории можно выделить 2 формы шейного остеохондроза – физиологическую и патологическую.

Физиологический процесс связан с естественным старением организма, когда симптомы заболевания – следствие постепенного износа межпозвонковых дисков. Процесс происходит под воздействием эндокринной системы и является следствием климактерических изменений. Разрушение хрящевых структур начинаются от центра межпозвоночного диска и сопровождается постепенной заменой хрящевой ткани фиброзной. Патология необратима, однако может быть компенсирована за счет специальных медикаментов.

Патологический процесс связан с аномальными деструктивными изменениями в организме – иммунными, дистрофическими, воспалительными, обменными. В первую очередь вовлекаются околохрящевые ткани – появляются отложения солей на костных структурах, воспаляются нервные корешки, возникает атрофия или гипертонус скелетной мускулатуры, что приводит к нарушению кровообращения в области головы-шеи-груди. При своевременной диагностике патология поддается лечению и заканчивается полным восстановлением здоровой функции органов и тканей.

Стадии шейного остеохондроза и их симптомы

Различают 4 основные стадии патологического процесса:

- 1-я стадия – выражается легким дискомфортом и перенапряжением мышц в больной области, хрящевые диски теряют свою стабильность;

- 2-я стадия – появляется локальная болезненность, особенно при движениях головой. Межпозвоночные диски деформируются, начинает разрушаться фиброзное кольцо, расстояние между позвонками сокращается;

- 3-я стадия – боль усиливается и становится постоянной, движения – ограниченными. Повороты головы могут провоцировать приступы головокружения, тошноту, нарушение кровоснабжения мозга приводит к общей вялости, быстрой утомляемости, нарушению концентрации внимания, хрящевая ткань истончается, позвонки смыкаются, фиброзное кольцо полностью разрушается с появлением риска межпозвонковой грыжи;

- 4-я стадия – болевой синдром полностью обездвиживает область шеи; кровообращение мозга нарушено и требует постоянной медикаментозной поддержки; позвонки начинают срастаться.

Шейный остеохондроз: признаки, симптомы, лечение патологии

На первых стадиях остеохондроз протекает бессимптомно. По мере развития заболевания, отличительной особенностью становится наличие болезненных или дискомфортных ощущений в области головы, шеи и груди, реже – верхних конечностей.

Все возможные симптомы можно условно отнести к 4 типам синдромов: сердечный, позвоночный, корешковый (нервный) и синдром позвоночной артерии (с нарушением кровообращения).

Позвоночный синдром:

- хруст в шее при поворотах/наклонах головой;

- по мере прогресса заболевания возникают болезненность и затрудненность движения;

- морфологические нарушения структуры в теле позвонка и межпозвонковом пространстве (видны на рентгене).

Сердечный синдром:

- одышка, слабость;

- ощущение неполного вдоха, нехватки воздуха;

- спонтанные явления со стороны сердечно-сосудистой системы – стенокардия, загрудинные боли, жжение;

Корешковый синдром:

- онемение языка, плеч, пальцев рук, затылочной области;

- трудности с глотанием;

- неприятные ощущения в области между лопатками;

- головная боль в области затылка и лба.

Синдром позвоночной артерии:

- необоснованные скачки артериального давления;

- головокружение, вплоть до потери сознания;

- шум в ушах, ощущение ваты в голове;

- временная односторонняя слепота, «мушки» в глазах;

- периодические приступы тошноты, особенно при движении головой;

- головные боли – преимущественно в области затылка, а также мигрени;

- сонливость, снижение работоспособности, памяти, концентрации внимания, депрессия.

Внимание! Все указанные синдромы должны сочетаться между собой. Отсутствие симптомов одного из них может стать поводом к дифференциальной диагностике с другими группами заболеваний.

Причины шейного остеохондроза

Дистрофические явления в области шейного отдела позвоночника связаны с вертикальным расположением скелета и специфическим распределением статических и динамических нагрузок, которые во многом зависят от преобладающей позы и степени развития скелетной мускулатуры.

Основные причины:

- недостаток движения – то, что не развивается – деградирует: мышцы слабеют, ткани разрушаются;

- неправильные статичные позы – мышечные зажимы ведут к нарушению кровообращения с последующей дистрофией тканей;

- недостаток питания или несбалансированный рацион – организм должен получать все необходимое для строительства и обновления костных и хрящевых структур скелета, поддержания мышечного тонуса;

- ожирение, избыточная масса тела, ношение тяжестей – повышается нагрузка на структуры скелета;

- постоянное нервное напряжение и нервные стрессы;

- переохлаждения шейной области – «застудили», «надуло» – провоцирует скрытые воспалительные процессы;

- наличие аутоиммунных заболеваний с вовлечением хрящевой ткани приводит к ее преждевременному разрушению;

- эндокринные патологии сбивают минеральный обмен, снижают усвояемость кальция, кремния, фосфора и других элементов костно-хрящевой ткани;

- травмы шейной области;

- врожденные аномалии позвоночника и прилегающих мышц.

Диагностика

Постановку диагноза «остеохондроз шейного позвонка» затрудняют низкая специфичность симптомов и большое разнообразие их проявлений. В процессе обследования потребуется консультация невролога, хирурга, ортопеда, кардиолога.

Проводится физикальный осмотр у врача с опросом пациента. Основная диагностическая нагрузка лежит на инструментальных и лабораторных методах исследования.

Инструментальная диагностика:

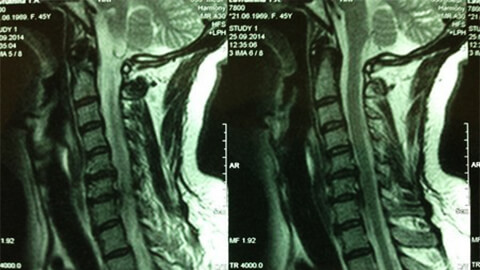

- рентгенография шейного отдела; на начальной стадии процесса более информативной будет МРТ шейного отдела – она обеспечит качественную визуализацию твердых и мягких тканей – покажет состояние межпозвоночных дисков, наличие остеофитов, деформаций, повреждений нервных корешков и кровеносных сосудов; оценит состояние связок, мышц, костной ткани;

- УЗИ показывает динамическое состояние мягких тканей;

- допплерография сосудов шеи поможет оценить гемодинамику и степень повреждения кровеносных сосудов (в частности, состояние позвоночной артерии);

- контрастная миелография – поможет при подозрении на ущемление нервных отростков;

- ЭКГ и эхокардиографию сердца используют при дифференциальной диагностике кардиального синдрома с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как лечить шейный остеохондроз

Комплекс лечебных мероприятий формируют с учетом стадии заболевания (острая, хроническая), степени повреждения и причин развития патологии. Используют консервативное лечение, оперативное вмешательство, смешанный подход.

Консервативное воздействие

Представляет собой постепенное восстановление или компенсацию повреждений на фоне симптоматического лечения. Включает медикаментозную терапию, физиопроцедуры, методы ЛФК и массажа.

Медикаментозное лечение:

- обезболивающие средства – преимущественно гели и мази местного воздействия; в тяжелых случаях – общие обезболивающие в виде таблеток;

- противовоспалительные препараты – НПВС, а также кортикостероиды (краткий курс по необходимости);

- лекарства для улучшения микроциркуляции и кровообращения в целом;

- хондропротекторы – средства для защиты и восстановления хрящевой ткани;

- миорелаксанты – для устранения мышечных зажимов и спазмов;

- витаминные и микроэлементные комплексы – необходимы для питания и поддержки тканей строительными элементами.

По мере ослабления острых симптомов подключают методы физиотерапии, ЛФК и самомассажа.

Лечебная гимнастика улучшает питание хрящевых и костных тканей.за счет восстановления кровоснабжения в поврежденном участке. Во избежание осложнений рекомендуется использовать метод изометрических движений, когда вместо реальных поворотов и наклонов головой, которые могут повредить, применяют их имитацию.

Внимание! Все действия следует выполнять только после диагностики и консультации с врачом.

Методика позволяет развить и укрепить атрофированные короткие мышцы шеи и стабилизировать положение шейного отдела позвоночника. Последовательность выполнения базовых упражнений:

- Ладонь правой руки уприте в боковую поверхность головы – в течение 10-ти секунд надавливайте ладонью на голову, одновременно напрягая мышцы головы и шеи для сопротивления – голова должна оставаться неподвижной.

- Опустите руку, максимально расслабляйте мышцы головы и шеи в течение 20-ти секунд.

- Повторите упражнение с левой рукой.

- Уприте обе руки ладонями в лоб – в течение 10-ти секунд надавливайте на лоб, словно пытаясь отклонить голову назад, одновременно напрягая мышцы шеи для сопротивления движению. Голова должна оставаться неподвижной.

- Опустите руки, максимально расслабляя мышцы аналогично предыдущему упражнению.

- Положите обе ладони в области над затылком. По аналогии выполняйте давящую нагрузку на мышцы шеи, пытаясь наклонить голову вперед – она все так же должна быть неподвижна.

- Опустите руки, расслабьте мышцы шеи и головы. Повторите комплекс упражнений 4-10 раз.

После укрепления коротких мышц шеи можно приступать к выполнению динамических упражнений.

На заметку! В качестве методики восстановления подвижности шейного отдела хорошо зарекомендовали себя плавание и водная гимнастика.

Самомассаж позволяет снизить интенсивность местных реакций и снять мышечные зажимы во время статической работы. Правила выполнения:

- область воздействия – затылок, задняя и боковые поверхности шеи;

- проводите процедуру в сидячем положении;

- движения следует выполнять по направлению от позвоночника;

- задействуйте только подушечки пальцев;

- избегайте давления на воспаленные участки;

- выполняйте движения плавно – резкие надавливания могут навредить.

Физиопроцедуры характерны для стационарного лечения и санаторно-курортной реабилитации. Хорошо зарекомендовали себя:

- электрофорез – прогревает зону, улучшает микроциркуляцию, используется для более глубокого проникновения препаратов местного действия;

- магнитотерапия;

- амплипульс;

- УВЧ.

Хирургическое вмешательство показано при осложненных экструзиях, ущемлениях спинного мозга и некупируемых болевых синдромах.

Чем опасен шейный остеохондроз

Область шеи концентрирует плотное переплетение магистральных кровеносных сосудов, нервных отростков и динамичных структур костного скелета. В отсутствии лечения можно наблюдать серьезные патологические изменения:

- ослабление фиброзного кольца провоцирует вывихи и подвывихи в области наиболее подвижных позвонков;

- наличие остеофитов и спазмирование мышц приводит к ущемлению нервных корешков и кровеносных сосудов с формированием компрессионных синдромов;

- деструкция хрящевых дисков и сближение позвонков приводит к межпозвонковым грыжам с ущемлением нервной ткани.

За каждым этим явлением следует выраженная негативная реакция со стороны всего организма.

Возможные осложнения и последствия

В список наиболее распространенных осложнений шейного остеохондроза можно включить:

- вегетососудистую дистонию;

- гипертонию;

- кислородное голодание мозга и его структур;

- дистрофию глазной сетчатки с нарушением зрения;

- сбой в работе щитовидной железы;

- нарушение функций пищевода и трахеи – затрудненное глотание и дыхательные спазмы;

- некупируемый болевой синдром в области головы, шеи, груди, верхних конечностей;

- судороги и онемение лица, рук;

- нарушения работы гипоталамо-гипофизарной системы, которое тянет за собой сбой всей гормональной деятельности организма.

Профилактические меры

Самое эффективное лечение – предупреждение заболевания. В этом вам поможет профилактика. Достаточно выполнять несколько базовых рекомендаций:

- откорректируйте свою осанку,

- создайте удобное рабочее место;

- во время сидячей работы делайте перерывы на «физкультминутку»;

- включите в свой рацион питания продукты, богатые кальцием, магнием, фосфором, кремнием – рыбу, орехи, семена, бобовые культуры, молочные продукты, свежие овощи, фрукты; ограничьте потребление соли, сладкого, мучных и острых блюд;

- для сна и отдыха используйте ортопедические матрас и подушку;

- займитесь несиловым видом спорта – предпочтение лучше отдать плаванию.

Даже если вы не в состоянии учесть все требования, умеренные физические нагрузки, правильное питание и внимательное отношение к своей осанке способны значительно сократить риск развития патологии.

Источник

Краниовертебральная область представляет собой мобильную структуру шейного отдела позвоночника, благодаря которой человек может выполнять самые разнообразные движения головой. Но одновременно эта зона является и самой уязвимой к различного рода повреждениям. Клинические симптомы при поражении краниовертебральной области очень разнообразны, а самая опасная ситуация складывается в тех случаях, когда в патологический процесс втягивается основная структура данной анатомической зоны – позвоночная артерия и сопровождающие ее нервные сплетения.

Одной из часто встречающихся причин, которые могут оказывать негативное воздействие на данный артериальный сосуд и нервы, является аномалия Киммерле (АК). Что это такое, почему данный вариант строения шейных позвонков может быть опасным и как распознать проблему, мы расскажем в этой статье.

Аномалия Киммерле – что это такое

Впервые такая аномалия была выявлена в 1923 году, а детально описал ее в 1930 году венгерский врач А. Киммерле. Он описал вариант строения первого шейного позвонка (атланта), при котором существует дополнительная костная перемычка между краем суставного отростка атланта и задней частью дуги этого позвонка. Вследствие таких изменений формируется своеобразное отверстие, в которое заключены позвоночная артерия (ПА) и затылочный нерв. Также специалист обратил внимание, что у таких людей намного чаще диагностируют расстройства мозгового кровообращения. Впоследствии выявленная аномалия и получила имя своего открывателя.

Атлант – это первый шейный позвонок, в отличие от всех остальных он не имеет тела, а представляет собой своеобразное кольцо, которое состоит из передней и задней арки. Задняя дуга в норме имеет борозду, через которую проходит позвоночная артерия в состав Веллизиева круга мозгового кровообращения и спинномозговые нервы.

В случае присутствия аномалии Киммерле данная бороздка закрывается дополнительным костным мостиком и кальцинорованной связкой, вследствие чего образуется закрытое отверстие. В определенных ситуациях такое строение атланта может быть причиной различных клинических симптомов, связанных с плохой циркуляцией крови в головном мозге и раздражением нервных окончаний, а иногда и тяжелых последствий. Но патологической ситуация становится только тогда, когда возникает несоизмеримость просвета отверстия и структур, которые в нем содержатся (позвоночная артерия и вена, подзатылочный нерв, околоартериальное вегетативное нервное сплетение).

Важно знать, что, согласно статистическим данным, аномалия Киммерле присутствует у 12-30% людей, но клинические симптомы возникают лишь у единиц. Таким образом, данный вариант строения атланта не является заболеванием.

В каких ситуациях аномалия Киммерле становится опасной

Правая и левая позвоночные артерии берут свое начало от подключичных артериальных сосудов. Каждая ПА проходит вдоль шейного отдела позвоночного столба внутри костного канала, образованного отверстиями в поперечных отростках позвонков, затем оно проникает внутрь полости черепа сквозь большое затылочное отверстие. Обе ПА и их ветви образуют так называемый вертебро-базиллярный бассейн, который обеспечивает кровью верхнюю часть спинного мозга, ствол головного мозга, мозжечок и заднюю часть головного мозга.

Аномалия Киммерле становится опасной в случаях, когда приводит к развитию синдрома позвоночной артерии. Такое может произойти в двух случаях:

- При патологическом раздражении периартериального вегетативного нервного сплетения, которое регулирует тонус и просвет сосуда, из-за механического воздействия костной перемычки при АК.

- В случае сдавления самой ПА костным мостиком при АК и снижении поступления артериальной крови к головному мозгу.

Аномалия Киммерле может стать причиной развития синдрома позвоночной артерии

Факторы, которые могут стать причиной превращения АК в патологию:

- атеросклеротическое поражение сосудов головы и шеи;

- воспалительные изменения в стенках артерий при васкулитах;

- дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз, спондилез);

- гипертоническая болезнь;

- сопутствующие прочие аномалии строения краниовертебральной области;

- черепно-мозговая травма;

- рубцовый процесс в краниовертебральной зоне;

- травмы шейного отдела позвоночника.

Причины

К сожалению, на сегодняшний день точные причины развития данной мальформации неизвестны. Большинство специалистов разделяет аномалию Киммерле по происхождению на врожденную и приобретенную. Такая врожденная костная перемычка присутствует примерно в 10% всех новорожденных детей. Приобретенную АК связывают с патологией позвоночника.

Шейный отдел позвоночника очень уязвим к повреждениям и дегенеративно-дистрофическим изменениям, которые зачастую и становятся причиной приобретенной аномалии Киммерле

Классификация

В зависимости от расположения, АК бывает двух видов:

- медиальная – соединяет суставной отросток атланта с задней его дугой;

- латеральная – находится между суставным отростком первого шейного позвонка и поперечным.

В зависимости от степени выраженности, АК бывает:

- неполная – имеет вид дугообразного выроста (кольцо не является полностью замкнутым);

- полная – имеет вид костного кольца (полностью замкнутого).

Также аномалия Киммереле может быть односторонней, а может встречаться и двухсторонняя костная перемычка.

Отдельного шифра в МКБ-10 для аномалии Киммерле не предусмотрено, но данное состояние входит в группу, которую объединяют под названием «синдром позвоночной артерии» (G99.2)

А – неполная аномалия Киммерле, Б – полный вариант аномалии Киммерле

Симптомы

В большинстве случаев аномалия Киммерле никак себя не проявляет и остается недиагностированной на протяжении всей жизни человека. Но в случае, когда на организм начинают действовать негативный факторы, указанные выше, патология может проявляться самыми различными симптомами.

Все клинические проявления АК обусловлены снижением притока крови к базальным и задним отделам головного мозга. Начальные проявления отличаются очень разнообразными симптомами: частые головные боли, головокружение, шум и свист в ушах, боль в шейном отделе позвоночника, переходящие нарушения зрения, колебание артериального давления, признаки вегетативной дисфункции. Это часто становится причиной постановки неверного диагноза и назначения некорректной терапии. Чаще всего пациенты с клинически значимой АК начинают лечить ВСД, мигрень, головную боль напряжения. После нескольких лет неудачной терапии и прогрессирования заболевания пациенты настаивают на углубленном обследовании, и у них диагностируют аномалию Киммерле и синдром позвоночной артерии.

Примерно в 20% случаев патология прогрессирует к развернутой стадии, когда в клинической картине заболевания начинают преобладать признаки хронической ишемии мозга в вертебро-базиллярном бассейне кровообращения:

- постоянный одно- или двусторонний шум в ушах (тиннитус);

- приступы головокружения, часто с чувством тошноты и рвотными позывами;

- хроническая головная боль в затылочной области;

- снижение работоспособности;

- синдром хронической усталости;

- нарушение сна;

- снижение способности к адаптации и стрессоустойчивости;

- раздражительность;

- повышение артериального давления в виде приступов, иногда стойкое;

- мелькание «мушек» перед глазами;

- шаткость при ходьбе.

Головная боль и головокружение – основные признаки нарушения кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне головного мозга

У таких пациентов, кроме симптомов хронической ишемии мозговой ткани, встречаются транзиторные острые нарушения мозгового кровообращения:

- сильная головная боль и головокружение с тошнотой и рвотой;

- нарушение координации движений и равновесия;

- нарушение слуха, тиннитус;

- зрительные галлюцинации;

- дроп-атаки.

Между такими пароксизмами пациенты жалуются на туман перед глазами, повышенную утомляемость, хроническую головную боль в затылке, постоянный шум или писк в ушах, чувство давления в наружном слуховом проходе, бессонницу, колебания артериального давления.

Важной особенностью, которая позволяет отличить острое нарушение мозгового кровообращения от описанных пароксизмов, – это отсутствие очаговой неврологической симптоматики, которая непременно появляется в случае развития инсульта.

Также пациент указывает на четкую взаимосвязь патологических симптомов и их выраженностью с положением тела в пространстве, а особенно движениями в шейном отделе позвоночника. В случае высокоамплитудных движений головой, резких поворотов все признаки усиливаются, а также такая двигательная активность может провоцировать развитие пароксизмов и дроп-атак (внезапное падение без потери сознания).

Осложнения

В более тяжелых случаях течения патологии может развиваться инсульт в вертебро-базиллярном бассейне головного мозга по ишемическому типу. Если описанные выше симптомы пароксизмов нарушения мозгового кровообращения наблюдаются более 24 часов, то речь уже идет об инсульте. При этом на КТ и МРТ снимках головного мозга обнаруживаются мелкие очаги размягчения мозговой ткани в области продолговатого мозга, мозжечка, что клинически проявляется общемозговыми и стойкими очаговыми неврологическими симптомами.

Самым грозным осложнением аномалии Киммерле является ишемический инсульт

Методы диагностики

К сожалению, диагностика АК немного затруднена, так как жалобы пациентов неспецифические и часто это становится причиной неверного первоначального диагноза, а соответственно, и лечения.

При обращении человека к специалисту с типичными жалобами и симптомами нарушения кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне и синдрома позвоночной артерии в обязательном порядке необходимо выполнить рентгенографию черепа и шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях. Аномалия Киммерле, как правило, хорошо визуализируется на качественных рентгеновских снимках в боковой проекции в области краниовертебрального перехода.

Рентгенограмма шейного отдела позвоночника и черепа при аномалии Киммерле

Очень часто выявленная аномалия может не быть причиной патологических симптомов. В таких случаях специалисту важно выявить другие возможные патологии, которые могут вызывать нарушение кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне головного мозга и прочие симптомы.

Если основные жалобы пациента касаются тиннитуса, то необходим осмотр ЛОР-врачом и дополнительные исследования для исключения патологии уха (кохлеарный неврит, лабиринтит, средний отит и пр.).

Маскироваться под АК могут и такие патологии, как тромбоз, атеросклероз сосудов, различные мальформации, аневризмы и пороки развития сосудов головы и шеи, опухоли краниовертебральной зоны и головного мозга, дегенеративно-дистрофические поражения шейного позвоночника и др. Чтобы исключить данные заболевания, пациентам назначают КТ, МРТ шейного отдела позвоночника и головы, ангиографию сосудов головы и шеи, допплерографию артерий и вен головы и шеи (УЗДГ).

УЗДГ экстракраниальных сосудов является очень информативным и безопасным методом диагностики причины синдрома позвоночной артерии

Принципы лечения

Лечение требуется далеко не всегда, а лишь в тех случаях, когда с АК связывают возникновение патологических симптомов.

К сожалению, вылечить полностью АК без операции нельзя, так как патология связана с наличием структурной аномалии строения первого шейного позвонка. Консервативная терапия носит симптоматический характер и направлена на купирование симптомов и предупреждение осложнений.

Рекомендации для пациентов с АК:

- нужно избегать значительных физических нагрузок, резких поворотов головой, высокоамплитудных движений в шейном отделе позвоночника, чтобы не спровоцировать пароксизм острого нарушения мозгового кровообращения;

- в случае применения массажа, лечебных упражнений, мануальной терапии в обязательном порядке предупредите специалиста о наличии у вас АК;

- в случае ухудшения самочувствия, учащения пароксизмов, прогрессирования симптомов незамедлительно нужно обратиться к врачу;

- нужно заниматься профилактикой дегенеративно-дистрофических поражений шейного позвоночника и сосудистых заболеваний, так как они, в свою очередь, могут усугубить течение недуга и стать причиной тяжелых последствий.

Массаж – эффективный метод лечения и профилактики аномалии Киммерле, но его должен делать только специалист

Консервативная терапия АК преследует такие цели:

- избавить человека от мучительных симптомов или хотя бы снизить их интенсивность и частоту появления;

- предупредить возможные осложнения и прогрессирование болезни;

- вернуть пациента к обычному ритму жизни и повысить ее качество;

- укрепить мышечный корсет шеи с целью поддержки и защиты изящных шейных позвонков;

- снять патологическое напряжение мышц, которое является источником болевых импульсов;

- нормализовать тонус сосудов головы и шеи;

- улучшить мозговое кровообращение.

Чтобы добиться всех выше поставленных целей, применяют комплексное лечение, которое включает:

- прием медикаментов для нормализации кровообращения в сосудах головного мозга (циннаризин, кавинтон, пирацетам, трентал, вазобрал, актовегин, милдронат, виноксин) и прочие симптоматические препараты;

- массаж шейно-воротниковой зоны;

- постизометрическую релаксацию;

- мануальную терапию;

- рефлексотерапию, в т.ч. иглоукалывание;

- лечебную физкультуру;

- вытяжение позвоночника;

- физиотерапевтические процедуры;

- фиксацию шеи воротником Шанца;

- нетрадиционные методики лечения, например, гирудотерапию.

Хирургическое лечение аномалии Киммерле показано лишь в тяжелых случаях, когда возрастает риск развития ишемического инсульта

Аномалия Киммерле на сегодняшний день не является показанием к хирургическому вмешательству, но делать операцию специалисты могут предложить пациентам с декомпенсированным течением патологии и высоким риском развития ишемического инсульта в области вертебро-базиллярного бассейна головного мозга. Вмешательство заключается в резекции костного мостика и освобождении позвоночной артерии из патологического кольца.

Прогноз

Прогноз для пациентов с аномалией Киммерле благоприятен. Большинство людей с таким вариантом строения первого шейного позвонка, как правило, вообще не знают о своей особенности, их продолжительность жизни ничем не отличается от среднестатистической в популяции.

Если АК становится клинически значимой, то она может повысить риск развития ишемического инсульта в ВББ, что, естественно, отображается на прогнозе, качестве жизни и трудоспособности заболевшего, но такие ситуации встречаются крайне редко и, как правило, связаны с другими патологическими состояниями, отягощающими течение АК.

В большинстве случаев человеку нужно лишь периодически наблюдаться у грамотного невролога, чтобы вовремя принять все необходимые мероприятия для предотвращения развития синдрома позвоночной артерии.

Прогноз у пациентов с аномалией Киммерле благоприятный

Аномалия Киммерле и армия

Многих граждан интересует вопрос, могут ли они получить отсрочку в случае обнаружения аномалии Киммерле. В данном случае все зависит от стадии течения заболевания, наличия клинических симптомов, сопутствующих заболеваний и осложнений.

Сама по себе аномалия Киммерле не является поводом для отсрочки, так как не считается заболеванием, а только одним из многих вариантов строения первого шейного позвонка.

В случае, когда АК имеет симптоматическое течение, для того, чтобы получить отсрочку от службы, должны быть зафиксированы в медкарте соответствующие жалобы и признаки, например, наличие дроп-атак. В таких случаях призывник должен пройти обследование у невролога и может претендовать на отсрочку или освобождение от призыва.

Таким образом, если у человека диагностирована аномалия Киммерле, то это вовсе не означает, что он болен, так как в большинстве случаев это один из нескольких нормальных вариантов строения первого шейного позвонка. Но в некоторых ситуациях наличие костной перепонки атланта может усугубить течение тех или иных патологических состояний и быть одной из причин развития синдрома позвоночной артерии.

Источник