Что такое грыжа позвоночника литература

Вступление

Книга посвящена одной из серьёзнейших проблем современности – проблеме межпозвонковой грыжи.

МЕЖПОЗВОНКОВАЯ ГРЫЖА – это обменно-травматический ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА в виде разрыва межпозвонкового хряща.

Такое понимание природы возникновения межпозвонковых грыж для общепринятой современной медицины внове, но оно крайне важно для общества в целом. Болеющий, страдающий человек ждет от медицины эффективной помощи, но получает ее далеко не всегда.

Практика современной медицины показывает, что после безуспешного полноценного консервативного (безоперационного) лечения пациентов, одного за другим, отправляют на операционный стол. И далее: в 38–40 % – ухудшение состояния («синдром оперированного позвоночника» см. далее в книге или в поисковиках Интернет), инвалидность, а затем и… в недолгие годы после операции.

Безуспешность консервативного (безоперационного) лечения межпозвонковых грыж, для себя, объясняю тем, что в представлениях армии врачей разных специальностей путаница о том, что такое межпозвонковая грыжа, о том, почему и как она возникает и, как человека успешно излечить от нее, зачастую граничит с мифологией.

И именно потому такое положение вещей чревато частыми неудачами в лечении, и тяжелыми последствиями для пациентов. Хирургические стационары не простаивают ни на несколько дней.

«Успехи хирургии, говорят о бессилии медицины», эту фразу приписывают известному кардиологу Е.И. Чазову. Согласен с этим высказыванием полностью без сомнений и колебаний. Считаю, что основной причиной этой плачевной ситуации является непонимание, недостаточная осведомленность врачей-практиков, и некорректное, или недостаточное освещение проблемы межпозвонковых грыж в литературе, относящейся к медицине.

Эта книга – попытка исправить существующее положение. В ней изложены описание и обоснование теоретических представлений о причинах и механизме возникновения межпозвонковых грыж. Для большей убедительности некоторых идей приведено достаточно большое количество ссылок и цитат из трудов классиков нейрохирургии и специалистов, стоящих у истоков изучения проблемы межпозвонковой грыжи.

Собственная практика показала и доказала, что при межпозвонковых грыжах девять человек из десяти можно вылечить консервативно – (93,7 %), без применения калечащего хирургического ножа. Поэтому считаю, что в постижении и понимании этой медицинской проблемы, продвинулся несколько дальше, чем те специалисты, на трудах которых учился.

Некоторые мысли и идеи, изложенные в книге несколько непривычны и новы для специалистов современной общепринятой медицины. Например, понимание того, что межпозвонковая грыжа – обменно-травматический перелом позвоночника для современной общепринятой медицины является принципиально новым. Или понимание того, что уровень возникновения межпозвонковой грыжи, между какими позвоночными сегментами она формируется, зависит не от строения человеческого тела или от механических нагрузок, а от заболеваний внутренних органов или сильных эмоций. Например, L5-S1 от заболеваний органов мочеполовой сферы, сильного переохлаждения или мнительности, пугливости, а L4-L5 от проблем с толстым кишечником или депрессией.

Понимание того, что «межпозвонковая грыжа – перелом позвоночника», считаю крайне важным в лечении от возникшей грыжи. Потому, в книге далее, приведены объяснения этому положению, доказательства его правомерности. Подробно объяснены причины нарушения обменных процессов, влияние состояния внутренних органов на состояние позвоночника, изложены принципы успешного лечения и подробнейшее описание существующих эффективных лечебных подходов.

Идеи новы, но исходные медицинские данные, которые привели к такой их интерпретации, общеизвестны. Поэтому всегда привожу аргументированные доводы, почему то или иное теоретическое положение максимально адекватно и достоверно раскрывает суть медицинской проблемы.

Убежден в том, что правильное понимание сути медицинской проблемы побуждает медицину к возникновению новых эффективных лечебных подходов, новых алгоритмов лечебного процесса.

Немного о себе – авторе этой книги.

Я – доктор.

В 1981 году окончил Томский медицинский институт, лечебный факультет.

Являюсь изобретателем, разработчиком методов и способов диагностики и лечения различных заболеваний человека, в том числе заболеваний позвоночника. Автор более 40 медицинских изобретений, написал более сотни научных и научно-популярных статей. Автор несколько книг – «Остеохондроз позвоночника», «Печень и желчный пузырь», «Пособие по само- и взаимопомощи методами рефлекторного линейного массажа» (на основе одного из моих многочисленных изобретений).

Достаточно неожиданно для себя осознал, что занимаюсь проблемой излечения от межпозвонковых грыж, уже более тридцати лет, точнее с 1986 года, и это немало. Многие из моих пациентов, на момент обращения за помощью, прожили меньше лет, чем я занимаюсь изучением заболеваний позвоночника.

Начало моей работе положила работа сельским доктором. Село приучило к тому, что настоящий доктор многогранен и универсален, и для этого должен все время повышать свою квалификацию во всех необходимых областях медицины. Приучило к умению полагаться, в первую очередь, на свои силы и брать на себя всю ответственность за исход лечения, за судьбу пациента.

Село не город, каждый на виду, и врачу не за кем спрятать свое невежество или безразличие.

В деревне начала 80-х годов не было обилия лабораторно-диагностических возможностей городских медицинских учреждений, а тем более, современных. И мне пришлось заново открывать конспекты, заново садиться за книги, доводить до совершенства умение диагностировать пациента классическими терапевтическими методами – опрос, осмотр, прослушивание, простукивание. Совершенствовать умение использовать все доступные, на то время, дополнительные методы исследования – чтение ЭКГ, изучение рентгеновских снимков, анализов крови.

После работы в сельской больнице, проработал несколько лет в элитном подразделении судмедэкспертизы – судебно – медицинской криминалистике, отсюда проистекает мое уважение к анатомическим знаниям, и знание анатомии.

Помимо знания анатомии работа экспертом воспитала умение анализировать; делать собственные выводы и брать на себя ответственность за собственные выводы; учитывать мнение авторитета, но, не стесняться проверять обоснованность его доказательств, и в случае недоказанности, отбрасывать сомнительное.

В медицине принято, что «тот, кто лечит, тот не вскрывает», и наоборот, «кто вскрывает, тот не лечит». Наверное, в этом несколько выбиваюсь из привычной медицинской обыденности. С одной стороны, я – клиницист, лечащий доктор, с другой, имею тяжелый, но необходимый опыт судебно-медицинского эксперта. В моей жизни, как оказалось, одно знание дополняет и обогащает другое. В конечном итоге такое сочетание, нечастое для медицины, принесло очень много пользы мне, как специалисту, и моим вылеченным пациентам.

Позвоночником стал заниматься достаточно случайно. В 1986 году по семейным обстоятельствам судьба привела меня в Томский НИИ курортологии и физиотерапии, При приеме на работу обозначили тему моей будущей кандидатской: «Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника методами виброрефлексотерапии в условиях санатория – профилактория».

Имеющийся практический клинический и анатомический, экспертный опыт – в научных исследованиях при изучении проблемы заболеваний позвоночника и методов их лечения очень и очень помогли.

Отнесся к изучению научных данных, как к экспертизе. Научные данные, как вещественные доказательства. Тема кандидатской – задача, поставленная мне следователем (научным руководителем): изучить все, что накоплено наукой, проанализировать, сделать выводы и ответить на вопрос – как эффективно, надежно и быстро вылечить больного с проблемным позвоночником.

Источник

Над статьей доктора

Кричевцов В. Л.

работали

литературный редактор

Елена Бережная,

научный редактор

Сергей Федосов

Дата публикации 6 февраля 2018Обновлено 29 октября 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Грыжа диска позвоночника — это одно из самых серьёзных проявлений остеохондроза.

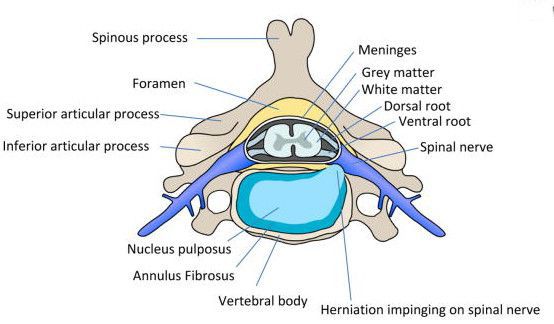

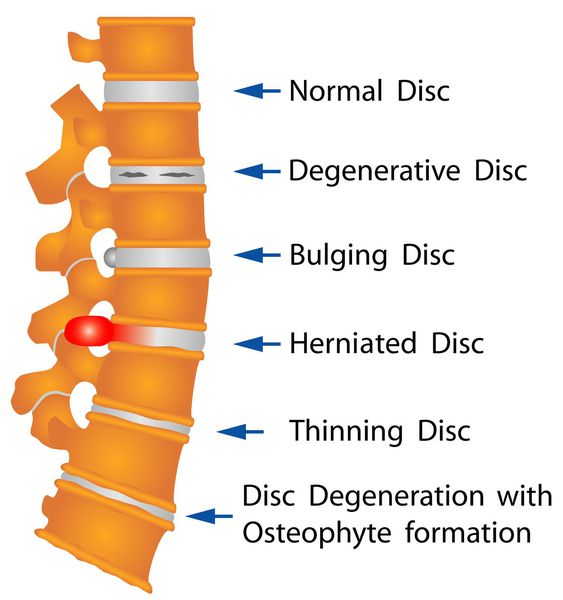

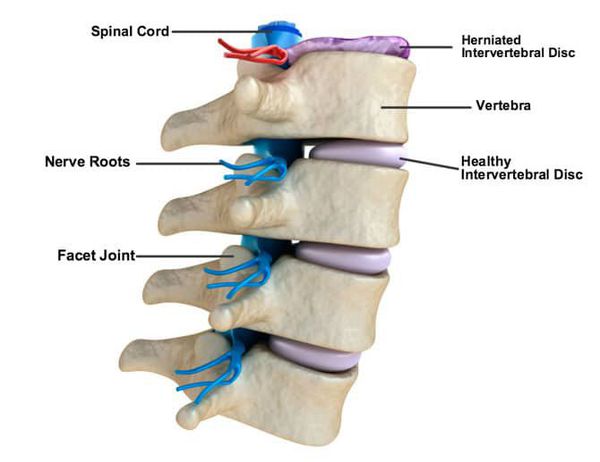

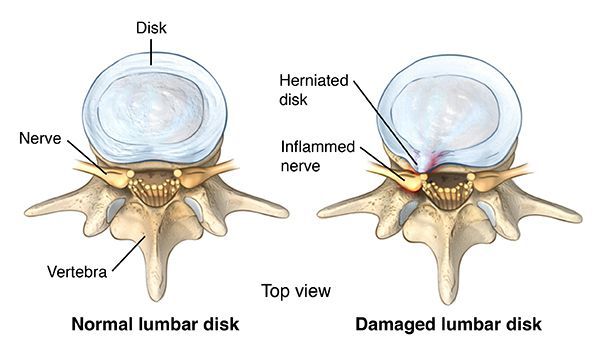

Как известно, человеческий позвоночник состоит из позвонков, разделенных специальными дисками. При остеохондрозе вначале происходит дегенерация пульпозного ядра, оно обезвоживается, разволокняется, тургор его постепенно уменьшается и исчезает.[1] Под влиянием главным образом резких физических нагрузок может произойти растяжение или разрыв фиброзного кольца диска с выпячиванием студенистого диска в стороны и образованием грыжи. В большинстве случаев выпяченный диск или остеофиты травмируют не только корешок, но и близлежащие ткани, которые тоже служат источником боли.[5]

Межпозвоночный диск содержит три категории коллагенов, относительное количество которых изменяется с возрастом. Коллагеновая сеть диска состоит преимущественно из фибриллярного коллагена I и II типа, который составляет приблизительно 80% от общего коллагена диска. Поврежденный фибриллярный коллаген ослабляет механическую прочность ткани диска и приводит к образованию неферментативных поперечных связей между основными аминокислотами коллагена и восстановительными сахарами. С возрастом образование коллагеновых волокон нарушается, и молекулярные изменения могут привести к снижению структурной целостности и биомеханической функции диска.[3]

Грыжи диска встречаются в разном возрасте — от 20 до 50 лет и старше. Впервые были установлены в 20-х годах прошлого столетия перимиелографическим путем и на операциях.[2]

Грыжа диска поясничного отдела является одним из наиболее распространенных клинических диагнозов, наблюдаемых в спинальной практике. Известные факторы риска для грыжи диска включают в себя ручной труд, длительное вождение автомобиля и работу с наклонами или вращениями. От 70 до 85% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с болью в пояснице. Это существенно ограничивает работоспособность у лиц моложе 45 лет и имеет серьезные социально-экономические последствия. Этиология этого болевого синдрома до конца неясна, но в 40% случаев он связан с дегенерацией межпозвонкового диска.[4]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы межпозвоночной грыжи

Чаще всего заболевание возникает в поясничном отделе позвоночника, гораздо реже — в шейном и грудном.

Первым и самым главным симптомом, который свидетельствует о такой патологии, становится сильная боль.

Широко признанным источником боли в спине является дегенерация межпозвоночного диска, мягких тканей между позвонками, которые поглощают и распределяют нагрузки и придают гибкость позвоночнику. По мере того, как происходит дегенерация, наблюдается повышение уровня воспалительных цитокинов, деградация коллагена, изменения фенотипа клеток диска. Потеря молекул гидрофильной матрицы приводит к структурным изменениям и спинальной нестабильности и является основной причиной грыжи, ишиаса и, возможно, стеноза.[6]

Характер болей различный: от тупых, ноющих до острых, режущих, рвущих, иногда стреляющих болей, принимающих непереносимый характер и лишающих больного всяких движений. Боли носят постоянный характер, усиливаются при определенных движениях больного, ходьбе, кашле, чихании, дефекации. Могут сменяться парестезиями тактильного, реже — температурного характера.

Боль можно спровоцировать натяжением (симптом Ласега). Вследствие болей создается вынужденное положение больного в постели, в сидячем положении, нарушается походка. Нередко наблюдается рефлекторное искривление позвоночника в виде сколиоза, выпуклостью обращенное в больную сторону. Нередко можно обнаружить болезненность мышц поясницы, ягодицы и голени, а также гиперестезию кожи (резкая болезненность на щипок или укол). Слабость в дистальном отделе ноги, легкая атрофия, гипотония, дряблость мышц. Имеется изменение рефлексов, чаще ахилловых, реже — коленных.[2]

Патогенез межпозвоночной грыжи

Межпозвонковые диски представляют собой хрящевые суставы, функция которых состоит в основном в обеспечении поддержки и гибкости позвоночника. Между позвонками располагаются диски, которые состоят из фиброзной ткани. Диски связаны с соседними позвонками верхними и нижними хрящевыми торцевыми пластинами (CEP). Фиброзная ткань диска предназначена для поддержания периферического напряжения при изгибе или скручивании.

Нормальный межпозвоночный диск представляет собой слабо иннервированный орган, снабженный только сенсорными (преимущественно ноцицептивными) и постганглионарными симпатическими (вазомоторными эфферентами) нервными волокнами. Интересно, что при дегенерации межпозвоночный диск становится плотно иннервируемым даже там, где в нормальных условиях нет иннервации. Механизмы, ответственные за рост нервов и гипериннервацию патологических межпозвоночных дисков, до сих пор неизвестны. Среди молекул, которые предположительно участвуют в этом процессе, называются некоторые члены семейства нейротрофинов, которые, как известно, обладают как нейротрофическими, так и нейротропными свойствами и регулируют плотность и распределение нервных волокон в периферических тканях. Нейротропины и их рецепторы имеются в здоровых межпозвоночных дисках, но в патологических наблюдаются гораздо более высокие уровни, что свидетельствует о корреляции между уровнями экспрессии нейротропинов и плотностью иннервации в межпозвоночном диске. Кроме того, нейротропины также играют роль в воспалительных реакциях и передаче боли, увеличивая экспрессию связанных с болью пептидов и модулируя синапсы ноцицептивных нейронов в спинном мозге.[7]

Аномальная механическая нагрузка представляет собой еще один важный потенциальный стресс, который может способствовать повреждению ткани диска. Когортные исследования указывают на связь между длительной физической нагрузкой и потерей подвижности позвоночника и высотой диска и другими возрастными факторами.

Низкое обеспечение питательными веществами и низкий уровень pH также являются факторами, снижающими устойчивость диска к дополнительным питательным и экологическим нагрузкам. Гибель клеток диска начинается, если концентрация глюкозы падает ниже критических порогов (<0,5 мМ). Кислотные состояния (рН <6,7) также могут снижать жизнеспособность клеток. Показано, что низкие уровни O2 и pH уменьшают синтез коллагена.

Важно отметить, что старение диска является системным процессом, который не возникает в изоляции и, вероятно, зависит от процессов старения соседних спинальных структур.[3]

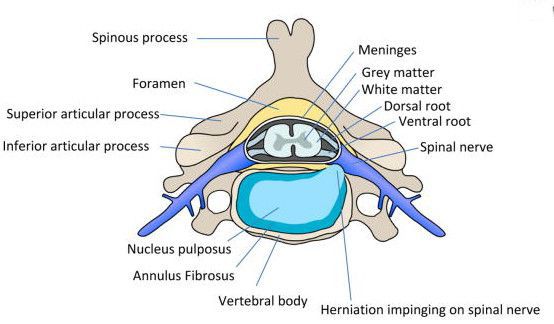

Классификация и стадии развития межпозвоночной грыжи

В литературе наиболее принята классификация стадий по L. Armstrong (1952).

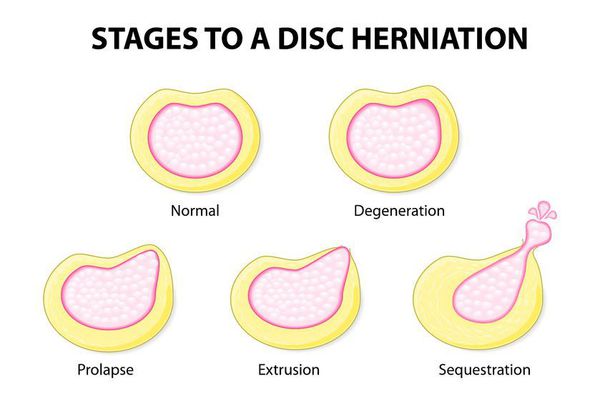

- I стадия. Начальные дистрофические изменения в студенистом ядре и задней части фиброзного кольца, которое набухает, выпячивается по направлению к позвоночному каналу, раздражая рецепторы задней продольной связки и твердой мозговой оболочки. Появляются боли в спине.

- II стадия. Смещенное пульпозное ядро располагается в выпятившейся части фиброзного кольца, через дефект которого она выпадает, — грыжа диска. В этой стадии Э. И. Раудам (1965), Р. И. Паймре (1966, 1973) различали подстадию А с подсвязочным расположением грыжи через прорванную заднюю продольную связку, а в редких случаях — и подстадию В, когда диск перфорирует твердую мозговую оболочку, попадая в надпаутинное пространство. Для второй стадии клинически характерно появление корешковых симптомов и, нередко, грубых антальгических компонентов вертебрального синдрома.

- III стадия. Дегенерация пролабированного диска, возможная как подсвязочно, так и в эпидуральном пространстве за пределами перфорированной задней продольной связки. Начинается рассасывание или обызвествление частей диска, его фиброз. В области разрыва задней продольной связки могут образоваться костные разрастания — остеофиты. Выпадение секвестров часто вызывает рубцово-спаечный асептический эпидурит. Непосредственное давление на корешок уменьшается, и течение болезни приобретает хронический характер. Будучи «идеальным показанием» для оперативного вмешательства, секвестр лучше всего выявляется компьютерной или МР-томографией.[8]

Межпозвоночные грыжи делятся по размеру:

- пролапс;

- выступ;

- экструзия

И по местоположению:

- боковые;

- переднебоковые;

- заднебоковые;

- медиальные;

- комбинированные.

Осложнения межпозвоночной грыжи

У больных с грыжей диска позвоночника могут встречаться осложнения:

1.Ирритативно-рефлекторные синдромы.

- болевые

- мышечно-тонические

- компрессионно-сосудистые

2. Синдром позвоночной артерии.

3. Компрессионная миелопатия.[8]

Диагностика межпозвоночной грыжи

Межпозвоночная грыжа диагностируется на основании жалоб пациента, результатов анализов и дополнительных обследований.

С появлением КТ и МРТ диагностика грыжи диска значительно упростилась, так как данный вид обследований видит как костную ткань, так и мягкие ткани. Врач рентгенолог по снимкам описывает конфликт тканей (кости, диск, нервы, связки, мышцы и др.), который обязателен при выпячивании грыжи. В настоящее время рентгенография используется только при травме.

Лечение межпозвоночной грыжи

Лечение больному назначают исходя из причинной и симптоматической терапии. Симптоматическая терапия направлена на ослабление и снятие боли. Для этого применяют средства, в задачу которых входит изменение нарушенных функций нервов, и средства, направленные на ликвидацию воспалительных очагов.[2]

Оперативное вмешательство при дискогенных радикулитах следует производить после того, как испробовано консервативное лечение. Показанием к операции служит длительное течение болезни, частые рецидивы, отсутствие эффекта от консервативного лечения, появление каудальных и спинальных симптомов хотя бы в легкой степени.[2]

В остром периоде — покой, больного укладывают на твердый матрац или деревянный щит.[9] Назначают обезболивающие препараты.

При поражении межпозвоночных дисков со сдавлением корешков показано вытяжение. В современных клиниках вытяжение проводят на специальных тракционных столах с подключенным электрическим приводом.

При сильных болях назначают:[9]

- промедол;

- глюкокортикоиды (дипроспан, дексаметазон);

- НСПС (Диклофенак, Вольтарен, Ксефокам и др.);

- хондропротекторы (Гиалуроновая кислота, Хондроитина сульфат, Глюкозамина сульфат);

- витамины группы В (В1, В6, В12);

- витамин С;

- сосудистые препараты (Актовегин, Трентал, Лизина аэсцинат и др.);

- миорелаксанты (Мидокалм, Сирдалуд, Баклосан и др.);

- антидепрессанты (Амитриптилин и др.).

Есть предположение, что основным медиатором воспаления при грыже межпозвонкового диска является «фактор некроза опухоли».[10]

Стандартные процедуры:

- УВЧ;

- электросветовые ванны;

- электрофорез с новокаином;

- облучение ультрафиолетовыми лучами;

- ультразвук;

- диадинамические токи;

- соляные и хвойные ванны;

- родоновые ванны;

- грязелечение;

- массаж.

При рецидивах и упорных болях — рентгенотерапия. При упорном радикулите — оперативное лечение (удаление ущемленного межпозвоночного диска).[9] Было показано, что дискэктомия является эффективным методом лечения острой дисковой грыжи в отношении неврологических симптомов, но не устраняет последствий измененных биомеханических свойств сегмента. В этой ситуации хирург сталкивается с дилеммой, как следует проводить обширную дискэктомию: если резецировать только экструдирующий материал, есть риск рецидивной грыжи диска; однако если вся или большая часть ткани диска подвергается резекции, также существует значительная вероятность того, что потеря биомеханической функции приведет к нестабильности или коллапсу сегмента. Из-за медленно прогрессирующей дегенерации диска, которая связана со старением клеток, повышенной катаболической активностью и уменьшением синтеза матриц, клеточная терапия является привлекательным подходом к регенерации межпозвонкового диска.[10]

Прогноз. Профилактика

Межпозвоночная грыжа — это заболевание, при котором больной на длительное время может потерять работоспособность, а нередко — становится инвалидом.

Очень эффективными методами борьбы с грыжами являются:

- физическое укрепление организма;

- предупреждение переохлаждений;

- своевременное лечение острых инфекций;

- тщательное лечение хронических инфекций.

Массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, фитопрепараты, ЛФК, выполняемые регулярно, не позволят развиться или существенно ограничат развитие межпозвоночной грыжи.

Источник