Что проходит через позвоночник

Оглавление по разделу: «Статьи по остеологии»

Строение и функции позвоночного столба

Позвоночный столб, или позвоночник является частью скелета туловища и выполняет защитную и опорную функции для спинного мозга и выходящих из позвоночного канала корешков спинномозговых нервов. Главной составляющей позвоночника является позвонок. Верхний конец позвоночника поддерживает голову. Скелет верхней и нижней свободных конечностей прикрепляется к скелету туловища (позвоночник, грудная клетка) посредством поясов. В результате, позвоночник передает тяжесть тела человека поясу нижних конечностей. Таким образом, позвоночный столб выдерживает значительную часть тяжести человеческого тела. Следует обратить внимание на то, что будучи весьма прочным, позвоночный столб удивительно подвижен.

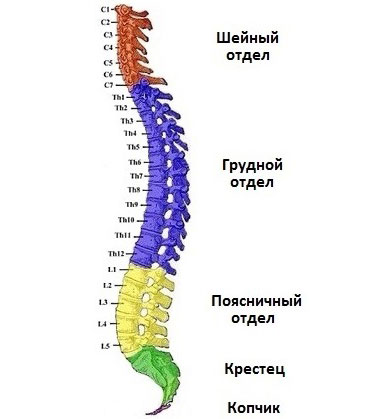

Позвоночник человека представляет длинный изогнутый столб, состоящий из ряда лежащих один над другим позвонков. Наиболее типично следующее их количество:

- шейных позвонков (С — от лат. cervix — шея) — 7,

- грудных (Th — от лат. thorax — грудь) — 12,

- поясничных (L — от лат. lumbalis — поясничный) — 5,

- крестцовых (S — от лат. sacralis — крестцовый) — 5,

- копчиковых (Со — от лат. coccygeus — копчиковый) — 4.

У новорожденного ребенка число отдельных позвонков 33 или 34. У взрослого человека позвонки нижнего отдела срастаются, образуя крестец и копчик.

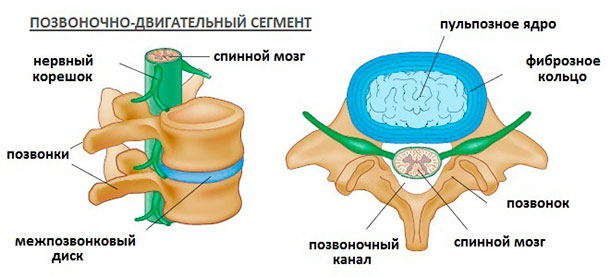

Позвонки разных отделов отличаются по форме и величине. Однако все они имеют общие признаки. Каждый позвонок состоит из главных элементов: расположенного спереди тела позвонка и сзади дуги. Таким образом, дуга и тело позвонка ограничивают широкое позвоночное отверстие. Позвоночные отверстия всех позвонков образуют длинный позвоночный канал, в котором залегает спинной мозг. У позвоночного столба между телами позвонков находятся межпозвоночные диски, построенные из волокнистого хряща.

От дуги позвонка отходят отростки, кзади направляется непарный остистый отросток. Вершина многих остистых отростков легко прощупывается у человека по средней линии спины. В стороны от дуги позвонка отходят поперечные отростки и по две пары суставных отростков: верхние и нижние. При помощи их позвонки соединяются между собой. На верхнем и нижнем краях дуги вблизи ее отхождения от тела позвонка имеется по вырезке. В результате, нижняя вырезка вышележащего и верхняя вырезка нижележащего позвонков образуют межпозвоночное отверстие, через которое проходит спинномозговой нерв.

Итак, позвоночный столб выполняет опорную и защитную функцию, состоит из позвонков, разделённых на 5 групп:

- Шейные позвонки — 7

- Грудные позвонки — 12

- Поясничные — 5

- Крестцовые — 5

- Копчиковые — 1-5 (чаще 4)

Каждый позвонок, в свою очередь, имеет следующие костные образования:

- тело (расположено спереди)

- дугу (расположено сзади)

- остистый отросток (отходит назад)

- поперечные отростки (по бокам)

- две пары суставных отростков (сбоку сверху и снизу)

- верхняя и нижняя вырезки (образуются на месте отхождения суставного отростка от тела)

Рекомендуем

Онлайн-курсы английского языка с сильными учителями от «Инглекс». Для посетителей нашего сайта дарим 3 урока по промокоду WELCOME при оплате от 5 занятий с русскоязычными преподавателями

Шейные позвонки, особенности строения первого, второго и седьмого шейного позвонка

Число шейных позвонков у человека, как почти у всех млекопитающих, — семь.

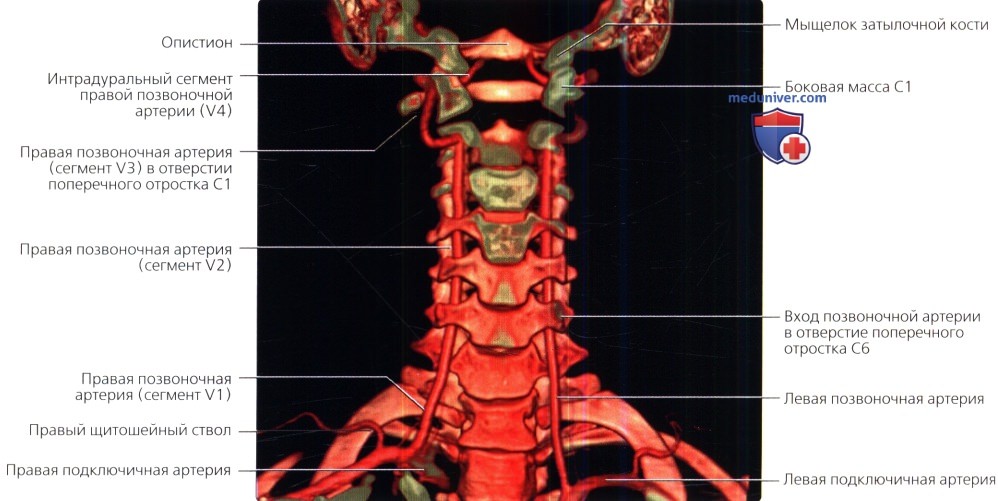

Шейные позвонки человека отличаются от других своими небольшими размерами и наличием небольшого округлого отверстия в каждом из поперечных отростков. При естественном положении шейных позвонков эти отверстия, накладываясь один на другой, образуют своеобразный костный канал, в котором проходит позвоночная артерия, кровоснабжающая мозг. Тела шейных позвонков невысокие, их форма приближается к прямоугольной.

Суставные отростки имеют округлую гладкую

поверхность, у верхних отростков она обращена кзади и вверх, у нижних — вперед и вниз. Длина

остистых отростков увеличивается от II к VII позвонку, концы их раздвоены (кроме

VII позвонка, остистый отросток которого самый длинный).

Первый и второй шейные позвонки сочленяются с черепом и несут на себе его тяжесть.

Первый шейный позвонок, или атлант

Не имеет остистого отростка, его остаток — небольшой задний бугорок выступает на задней дуге. Средняя часть тела, отделившись от атланта, приросла к телу II позвонка, образовав его зуб.

Тем не менее, сохранились остатки тела — латеральные массы, от которых отходят задняя и передняя дуги позвонка. На последней имеется передний бугорок.

Атлант не имеет суставных отростков. Вместо них на верхней и нижней поверхностях латеральных масс находятся суставные ямки. Верхние служат для сочленения с черепом, нижние — с осевым (вторым шейным) позвонком.

Второй шейный позвонок – осевой

При поворотах головы атлант вместе с черепом вращается вокруг зуба, который отличает II позвонок от других. Латерально от зуба на верхней стороне позвонка расположены две суставные поверхности, обращенные вверх и вбок. Они сочленяющиеся с атлантом. На нижней поверхности осевого позвонка имеются нижние суставные отростки, обращенные вперед и вниз. Остистый отросток короткий, с раздвоенным концом.

Седьмой шейный позвонок (выступающий)

Имеет длинный остистый отросток, который прощупывается под кожей на нижней границе шеи.

Итак, шейные позвонки (7) имеют небольшой размер, на поперечных отростках имеются отверстия поперечного отростка.

Особенным строением обладает первый шейный позвонок, или атлант, а также второй и седьмой шейные позвонки.

Грудные позвонки

Двенадцать грудных позвонков соединяются с ребрами. Это накладывает отпечаток на их строение.

На боковых поверхностях тел имеются реберные ямки для сочленения с головками ребер. Тело I грудного позвонка имеет ямку для I ребра и половину ямки для верхней половины головки II ребра. А во II позвонке имеется нижняя половина ямки для II ребра и пол-ямки для III. Таким образом, II и нижележащее ребра, по X включительно, присоединяются к двум смежным позвонкам. К XI и XII позвонкам прикрепляются лишь те ребра, которые соответствуют им по счету. Их ямки располагаются на телах одноименных позвонков.

На утолщенных концах поперечных отростков десяти верхних грудных позвонков имеются реберные ямки. С ними сочленяются соответствующие им по счету ребра. Таких ямок нет на поперечных отростках XI и XII грудных позвонков.

Суставные отростки грудных позвонков расположены почти во фронтальной плоскости. Остистые отростки значительно длиннее, чем у шейных позвонков. В верхней части грудного отдела они направлены более горизонтально, в средней и нижней частях опускаются почти вертикально. Тела грудных позвонков увеличиваются в направлении сверху вниз. Позвоночные отверстия имеют округлую форму.

Итак, особенности грудных позвонков:

- имеются рёберные ямки, расположенные на боковых поверхностях тела, а также на концах поперечных отростков 10-ти верхних грудных позвонков

- суставные отростки почти во фронтальной плоскости

- длинные остистые отростки

Поясничные позвонки

Пять поясничных позвонков отличаются от других крупными размерами тел, отсутствием реберных ямок.

Поперечные отростки сравнительно тонкие. Суставные отростки лежат почти в сагиттальной плоскости. Позвоночные отверстия треугольной формы. Высокие, массивные, но короткие остистые отростки расположены почти горизонтально. Таким образом, строение поясничных позвонков обеспечивает большую подвижность этой части позвоночника.

Крестцовые и копчиковые позвонки

Наконец, рассмотрим строение крестцовых позвонков у взрослого человека. Их 5, и они, срастаясь, образуют крестец, который у ребенка еще состоит из пяти отдельных позвонков.

Примечательно то, что процесс окостенения хрящевых межпозвоночных дисков между крестцовыми позвонками начинается в возрасте 13-15 лет и заканчивается только к 25 годам. У новорожденного ребенка задняя стенка крестцового канала и дуга V поясничного позвонка еще хрящевые. Сращение половин костных дуг II и III крестцовых позвонков начинается с 3-4-го года, III-IV — в 4-5 лет.

Передняя поверхность крестца вогнутая, в ней различают:

- среднюю часть, образованную телами, границы между которыми хорошо видны благодаря поперечным линиям

- затем два ряда круглых тазовых крестцовых отверстий (по четыре с каждой стороны); они отделяют среднюю часть от латеральных.

Задняя поверхность крестца выпуклая и имеет:

- пять продольных гребней, образовавшихся благодаря слиянию отростков крестцовых позвонков:

- во-первых, остистых отростков, образующих срединный гребень,

- во-вторых, суставных отростков, образующих правый и левый промежуточные гребни

- и в-третьих, поперечных отростков позвонков, образующих латеральные гребни

- а так же четыре пары дорсальных крестцовых отверстий, расположенных кнутри от латеральных гребней и сообщающихся с крестцовым каналом, который является нижней частью позвоночного канала.

На латеральных частях крестца находятся ушковидные поверхности для сочленения с тазовыми костями. На уровне ушковидных поверхностей сзади расположена крестцовая бугристость, к которой прикрепляются связки.

В крестцовом канале находятся терминальная нить спинного мозга и корешки поясничных и крестцовых спинномозговых нервов. Через тазовые (передние) крестцовые отверстия проходят передние ветви крестцовых нервов и кровеносные сосуды. В свою очередь, через дорсальные крестцовые отверстия — задние ветви тех же нервов.

Копчик образован 1-5 (чаще 4) сросшимися копчиковыми позвонками. Копчиковые позвонки срастаются в возрасте от 12 до 25 лет, причем этот процесс идет в направлении снизу вверх.

Источник

Позвоночник является важной конструкцией в теле человека, выполняющей роль каркаса, благодаря которому человек может совершать различные движения – наклоняться, ходить, сидеть, стоять, поворачиваться. Амортизирующую функцию позвоночнику помогает выполнять его S-образная форма. И еще он защищает внутренние органы от излишних нагрузок и повреждений. Как устроен позвоночник человека, и какая принята у медицинских специалистов нумерация позвонков и межпозвонковых дисков, расскажем далее.

Основные составляющие позвоночника

Позвоночный столб представляет собой сложную систему. Он состоит из 32-34 позвонков и 23 межпозвонковых дисков. Позвонки идут последовательно, соединяясь друг с другом связками. Между соседними позвонками располагается хрящевая прокладка, имеющая форму диска, также соединяющая каждую пару соседних позвонков. Эту прокладку называют межпозвоночным или межпозвонковым диском.

В центре каждого позвонка есть отверстие. Так как позвонки соединяясь между собой, образуют позвоночный столб, отверстия, располагаясь друг над другом, создают своеобразный сосуд для спинного мозга, состоящего из нервных волокон и клеток.

Отделы позвоночного столба у человека

Позвоночный столб состоит из пяти отделов. Как расположены отделы позвоночника, видно на рисунке.

Шейный (цервикальный) отдел

Включает в себя семь позвонков. Своей формой он напоминает букву «С» с выпуклым вперед изгибом, который называется шейным лордозом. Подобного рода лордоз есть и в поясничном отделе.

Каждый позвонок имеет свое название. В шейном отделе им присвоены имена С1-С7 по первой букве латинского названия этого отдела.

Особого внимания заслуживают позвонки С1 и С2 – атлант и эпистрофей (или аксис) соответственно. Их особенность – в отличном от других позвонков строении. Атлант представляет собой две дужки, соединенные боковыми утолщениями кости. Он вращается вокруг зубовидного отростка, расположенного в передней части эпистрофея. Благодаря этому человек может совершать различные движения головой.

Грудной (торакальный) отдел

Самый малоподвижный из отделов позвоночника. Он состоит из 12 позвонков, которым присвоены номера от Т1 до Т12. Иногда их обозначают буквами Th или D.

Позвонки грудного отдела расположены в форме буквы С, выпуклой назад. Такой физиологический изгиб позвоночника носит название «кифоз».

Этот отдел позвоночника участвует в формировании задней стенки грудной клетки. К поперечным отросткам позвонков грудного отдела с помощью суставов крепятся ребра, а в передней части они присоединяются к грудине, образуя жесткий каркас.

Поясничный отдел

Имеет небольшой изгиб вперед. Выполняет соединительную функцию между грудным отделом и крестцом. Позвонки этого отдела самые крупные, поскольку они испытывают большие нагрузки из-за давления, оказываемого верхней частью тела.

В норме поясничный отдел состоит из 5 позвонков. Этим позвонкам присвоены имена L1-L5.

- Но существуют два вида аномального развития поясничного отдела:

- Явление, когда первый крестцовый позвонок отделяется от крестца и принимает форму поясничного позвонка, называется люмбализация. В этом случае в поясничном отделе насчитывается 6 позвонков.

- Встречается и такая аномалия, как сакрализация, когда пятый поясничный позвонок уподобляется по форме первому крестцовому и частично или полностью срастается с крестцом, при этом в поясничном отделе остается только четыре позвонка. В такой ситуации страдает подвижность позвоночника в поясничной области, а на позвонки, межпозвоночные диски и суставы ложатся повышенные нагрузки, что способствует их скорейшему износу.

Крестцовый отдел (крестец)

Опора верхней части позвоночника. Состоит из 5 сросшихся позвонков S1-S5, имеющих одно общее название – крестец. Крестец неподвижен, тела его позвонков более выражены по сравнению с остальными, а отростки – менее. Мощность и размеры позвонков уменьшается от первого к пятому.

Форма крестцового отдела похожа на треугольник. Расположенный в основании позвоночника, крестец, подобно клину, соединяет его с костями таза.

Копчиковый отдел (копчик)

Сросшаяся кость из 4-5 позвонков (Со1-Со5). Особенность позвонков копчика в том, что они не имеют боковых отростков. В женском скелете позвонки отличаются некоторой подвижностью, что облегчает процесс деторождения.

Форма копчика напоминает пирамиду, повернутую основание вверх. По сути, копчик – это остаток исчезнувшего в процессе эволюции хвоста.

Строение позвоночника человека, нумерация дисков, позвонков, ПДС

Межпозвоночные диски

Диски состоят из фиброзного кольца и студенистого ядра. От костной ткани тел позвонков межпозвоночные диски отделены тонким гиалиновым хрящом. Вместе со связками межпозвонковые диски связывают позвоночник в единое целое. В совокупности они составляют 1/4 высоты всего позвоночного столба.

Основные их функции – опорная и амортизирующая. При движениях позвоночника диски под давлением позвонков меняют свою форму, позволяя позвонкам безопасно сближаться или отдаляться друг от друга. Так межпозвонковые диски гасят толчки и сотрясения, приходящиеся не только на позвоночник, но и на спинной, и головной мозг.

Высота межпозвоночных дисков – 7-10 мм

при среднем диаметре 4 см.

- Значение высоты колеблется в зависимости от места расположения диска:

- в шейном отдела она достигает 5-6 мм,

- в грудном – 3-5 мм,

- а в поясничном – 10 мм.

Как уже говорилось в начале, в организме насчитывается 23 межпозвоночных диска. Они соединяют между собой каждый позвонок, кроме первых двух шейного отдела (атланта и эпистрофея), сросшихся позвонков крестцового отдела и копчика.

Это значит, что первый позвоночный диск находится между вторым и третьим шейным позвонками, а последний – между пятым поясничным и первым крестцовым.

Позвоночно-двигательные сегменты

Поскольку болезни в позвоночнике способны поражать не только костные структуры – позвонки, но и межпозвоночные диски, сосуды, связки, нервные корешки, отходящие от спинного мозга через межпозвозвонковые (фораминальные) отверстия, околопозвоночные мышцы, у специалистов и пациентов появилась необходимость для четкого описания локализации патологии спинномозговых структур ввести такое понятие как позвоночно-двигательный сегмент (ПДС).

Позвоночно-двигательный сегмент включает в себя 2 смежных позвонка и 1 межпозвоночный диск, расположенный между ними.

- Наш позвоночный столб состоит из 24 позвоночно-двигательных сегментов:

- 7 шейных;

- 12 грудных;

- 5 поясничных.

Как происходит нумерация?

Нумерация позвоночно-двигательных сегментов и, соответственно, входящих в них межпозвонковых дисков, начинается с самой верхней точки шейного отдела и заканчивается на границе перехода поясничного отдела в крестцовый.

Обозначение позвоночно-двигательных сегментов формируется из названий смежных позвонков, составляющих данный сегмент. Сначала указывается верхний позвонок, затем через дефис пишется номер нижнего позвонка.

- Так, например:

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий первый и второй позвонок шейного отдела обозначается как C1-C2,

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий третий и четвертый грудные позвонки, обозначается как T3-T4 (Th3-Th4 или D3-D4),

- самый нижний позвоночно-двигательный сегмент, включающий пятый поясничный и первый крестцовый позвонки, обозначается как L5-S1.

Таким образом, чтобы обозначить локализацию патологического процесса, развивающегося в позвоночнике, будь то остеохондроз, либо его осложнения – протрузия или грыжа позвоночного диска, врачи используют нумерацию, принятую для ПДС. Это имеет большое значение как для практикующих специалистов: вертебрологов, неврологов, травматологов и мануальных терапевтов, так и для их пациентов.

Если при описании снимка, полученного при диагностическом исследовании поясничного отдела позвоночника с помощью магнитно-резонансной томографии, врач указывает «межпозвонковая грыжа L4-L5», следует понимать, что обнаружена грыжа диска, находящегося между четверым и пятым поясничными позвонками.

Источник

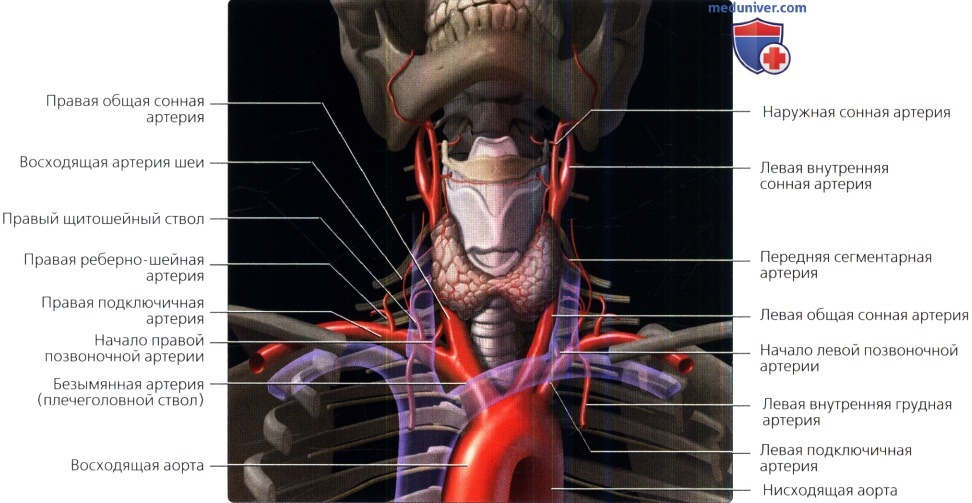

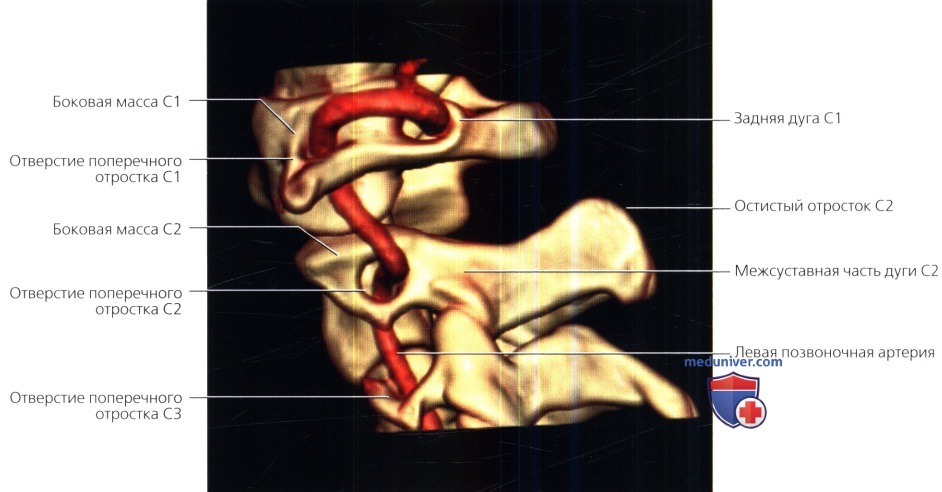

Лучевая анатомия кровеносных сосудов позвоночникаа) Терминология: 1. Сокращения: передняя спинномозговая артерия (ПСА), задняя спинномозговая артерия (ЗСА), артерия Адамкевича (АА). 2. Синонимы: большая передняя корешковая артерия, arteria radicularis magna = большая корешковая артерия Адамкевича = артерия Адамкевича. б) Лучевая анатомия сосудов позвоночника: 1. Позвоночная артерия. Позвоночная артерия подразделяется на четыре сегмента. Первый сегмент (V1) позвоночной артерии продолжается от начала артерии до ее входа в отверстие поперечного отростка шейного позвонка, обычно это шестой шейный позвонок. Позвоночная артерия обычно является наиболее проксимальной и самой крупной ветвью подключичной артерии. Описаны различные варианты отхождения и дальнейшего хода позвоночной артерии. Наиболее распространенный вариант начала позвоночной артерии —ее отхождение от проксимальной части подключичной артерии. Отхождение левой позвоночной артерии от дуги аорты между левой общей сонной и левой подключичной артерии описано в 2,4-5,8% случаев. Если позвоночная артерия начинается от дуги аорта, то в последующем она обычно входит в отверстие поперечного отростка пятого шейного позвонка. При наиболее распространенном варианте начала левой позвоночной артерии от подключичной артерии она в 88% случаев входит в отверстие поперечного отростка шестого шейного позвонка. Вход в отверстие поперечного отростка располагается на уровне С4 в 0,5% случаев, С5 – в 6,6% случаев, С7 – в 5,4% случаев. Описаны редкие случаи отхождения левой позвоночной артерии от левой общей сонной артерии или наружной сонной артерии. Также описаны редкие анатомические варианты начала правой позвоночной артерии от аорты, сонных артерий или плечеголовного ствола (менее 1% случаев). Второй сегмент (V2) — это вертикальная часть позвоночной артерии от точки входа ее в отверстие поперечного отростка позвонка до поперечного отростка С2. Третий сегмент (V3) позвоночной артерии продолжается от выхода из поперечного отростка С2 до входа в спинномозговой канал. После выхода из отверстия поперечного отростка С2 артерия следует латерально и кзади и входит в отверстие поперечного отростка С1. Затем артерия следует назад и медиально и располагается в горизонтальной борозде на краниальной поверхности задней дуги С1. Ближе к срединной линии позвоночная артерия резко поворачивает и проникает через заднюю атлантозатылочную мембрану в позвоночный канал. Аномальные анастомозы позвоночной артерии в этой области встречаются нечасто, однако здесь может существовать анастомоз между позвоночной артерией и наружной или внутренней сонной артерией, которой носит название межсегментарной артерии проатланта. Может наблюдаться локальное удвоение или фенестрация V3 сегмента позвоночной артерии. Также V3 сегмент может давать начало затылочной артерии. Персистирующая первая межсегментарная артерия может встречаться в случаях, когда позвоночная артерия после выхода из отверстия поперечного отростка С2 не входит в отверстие поперечного отростка С1, а проникает в спинномозговой канал ниже уровня С1 (3-4%). Четвертый сегмент (V4) позвоночной артерии проникает через твердую мозговую оболочку и следует в большое затылочное отверстие, на уровне которого артерия располагается кпереди от продолговатого мозга и иногда образует анастомоз с противоположной позвоночной артерией, называемый базилярной артерией. Экстракраниальные сегменты позвоночной артерии дают начало достаточно крупным ветвям, кровоснабжающим глубокие мышцы шеи и мозговые оболочки. Задняя оболочечная ветвь берет начало от позвоночной артерии выше уровня С1 и ниже большого затылочного отверстия и кровоснабжает намет мозжечка и медиальные отделы твердой мозговой оболочки затылочной ямки. Перед тем, как обе позвоночные артерии образуют базилярную артерию, они отдают ветви, которые следуют вниз и медиально и, объединяясь друг с другом, образуют переднюю спинномозговую артерию. Задние спинномозговые артерии могут брать начало от задних нижних мозжечковых артерий или от интракраниальных сегментов позвоночных артерий.

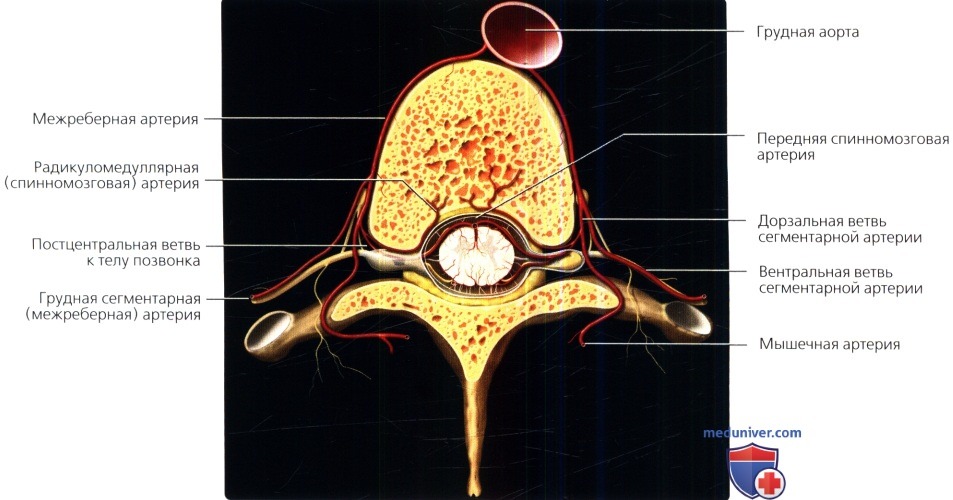

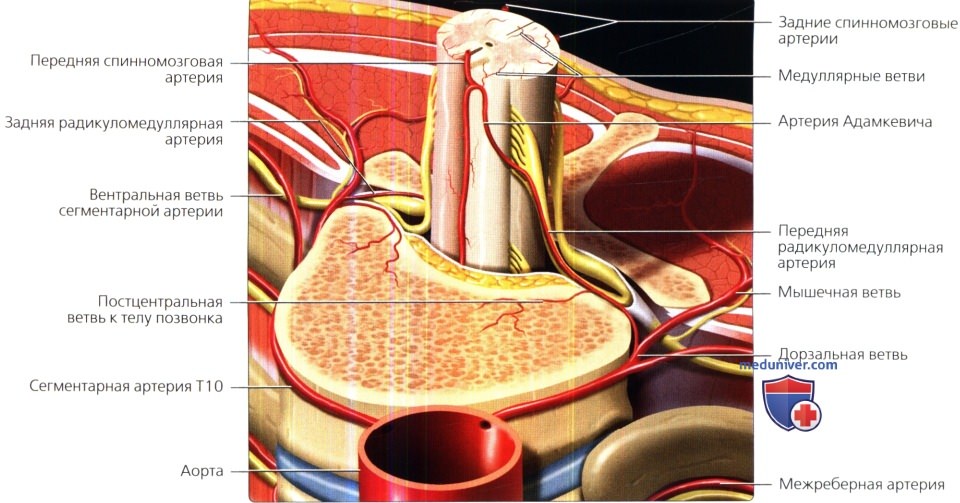

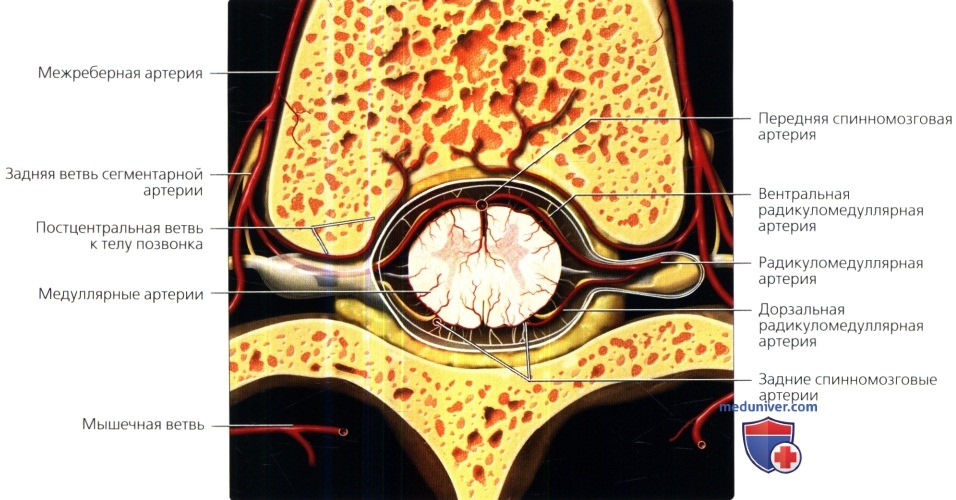

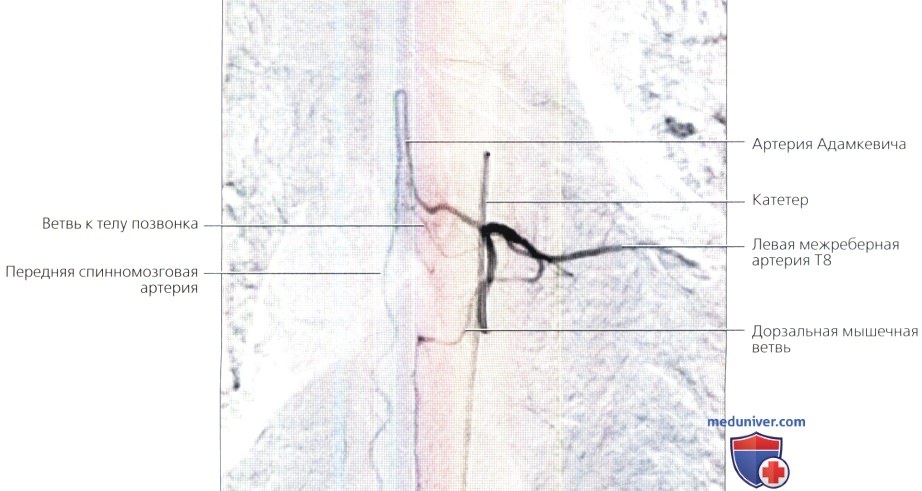

2. Спинномозговые артерии. Кровоснабжение спинного мозга осуществляется сегментарными ветвями позвоночных артерий, а также многочисленными корешковыми артериями, являющимися ветвями сегментарных сосудов. Такими сегментарными сосудами являются нисходящие шейные, глубокие шейные, межреберные, поясничные и крестцовые артерии. Передняя спинномозговая артерия начинается в области слияния интрадуральных сегментов позвоночных артерий несколько каудальней базилярной артерии. Передняя спинномозговая артерия спускается вдоль срединной линии от большого затылочного отверстия до терминальной нити. Обеспечиваемое передней спинномозговой артерией кровоснабжение спинного мозга дополняется многочисленными сегментарными сосудами. Сегментарные сосуды дают начало передним комиссуральным, или центральным, артериям спинного мозга, которые кровоснабжают передние 2/3 поперечника спинного мозга. Передние 2/3 спинного мозга включают передние рога спинного мозга, спиноталамические тракты и кортикоспинальные тракты. Передняя спинномозговая артерия располагается вдоль срединной линии на вентральной поверхности спинного мозга в борозде передней срединной щели спинного мозга. Задние спинномозговые артерии берут начало от задних ветвей позвоночных артерий или от задних нижних мозжечковых артерий. Задние спинномозговые артерии являются парными продольно ориентированными сосудами, расположенными вдоль дорзальной поверхности спинного мозга кнутри от дорзальных корешков. Вместе они образуют разветвленную сеть с множеством анастомозов друг с другом. Задние спинномозговые артерии кровоснабжают заднюю 1/3 поперечника спинного мозга, в т.ч. задние столбы спинного мозга и отчасти – кортикоспинальные тракты. Кровоток на уровне каудальных сегментов передней и задних спинномозговых артерий осуществляется благодаря наличию множества анастомозов между ними и сегментарными артериями. Последние являются ветвями дорзальных ветвей позвоночных артерий, подключичных артерий, межреберных и поясничных сегментарных артерий. Дорзальные ветви проникают в спинномозговой канал через невральные отверстия, пенетрируют твердую мозговую оболочку и делятся на две основные ветви: оболочечную ветвь, кровоснабжающую воронку корешка и твердую мозговую оболочку, и радикуломедуллярную ветвь. Радикуломедуллярная ветвь делится на корешковую артерию, которая проникает в субарахноидальное пространство и кровоснабжает передний и задний корешки спинного мозга. Медуллярная ветвь анастомозирует с передней и задней спинномозговыми артериями. Корешковые артерии являются ветвями радикуломедуллярной артерии и следуют вдоль переднего и заднего корешков спинного мозга. Передняя корешковая артерия следует вдоль передней поверхности спинного мозга, а задняя корешковая артерия-вдоль задней поверхности спинного мозга. Многочисленные эмбриональные сегментарные сосуды со временем облитерируются, у взрослых остаются лишь 2-14 (в среднем шесть) передних корешковых артерий и 11-16 задних корешковых артерий. Основные источники кровоснабжения спинного мозга из корешковых артерий на шейном уровне располагаются на уровне С5-С7. Обычно это 2-3 передних корешковых артерии диаметром 400-600 микрон и 3-4 задних корешковых артерии меньшего (150-400 микрон) диаметра. V3 сегмент позвоночной артерии никогда не дает начало радикуломедуллярным артериями. На уровне грудного отдела позвоночника сегментарные сосуды дают начало 2-3 питающим спинной мозг артериям. Все они обычно располагаются слева и имеют диаметр примерно 550-1200 микрон. Также могут встречаться вентральные питающие сосуды диаметром 200 микрон. Наблюдается обратное взаимоотношение между числом вентральных корешковых сосудов и их калибром. Описаны т. н. «малосегментарный» вариант кровоснабжения спинного мозга, характеризующийся наличием небольшого числа (менее 5) питающих сосудов крупного калибра, и «полисегментарный» вариант-большее число сосудов, имеющих меньший калибр. Основная передняя корешковая артерия, питающая грудной отдел спинного мозга, также носит название артерии Адамкевича. Эта артерия чаще начинается от левых сегментарных артерий (73%) на уровне Т9-Т12 (62%), реже — на поясничном уровне (26%) и еще реже-на уровне Т6-Т8 (12%). Крупный питающий спинной мозг сосуд может также обнаруживаться на уровне верхнегрудного отдела позвоночника, чаще на уровне Т5. Этот сосуд называется артерией Галлера. Число задних питающих спинной мозг сосудов обычно составляет 9-1 2 (в среднем восемь). На грудном уровне они не отличаются преимущественной правосторонней или левосторонней локализацией. Диаметр этих сосудов составляет примерно 150-400 микрон. На пояснично-крестцовом уровне и уровне таза берет начало 0-1 питающий спинной мозг сосуд. Передняя спинномозговая артерия заканчивается на уровне конуса спинного мозга, где она образует коммуникантные ветви с задними спинномозговыми артериями. От задних отделов подвздошных артерий берут начало нижние и верхние латеральные крестцовые артерии, которые входят в передние крестцовые отверстия и дают начало спинномозговым артериям. От передних отделов подвздошных артерий берут начало нижние ягодичные артерии, кровоснабжающие седалищный нерв. Задние ветви внутренних подвздошных артерий дают начало подвздошно-поясничным артериям, кровоснабжающим на уровне крыльев подвздошной кости бедренный нерв.

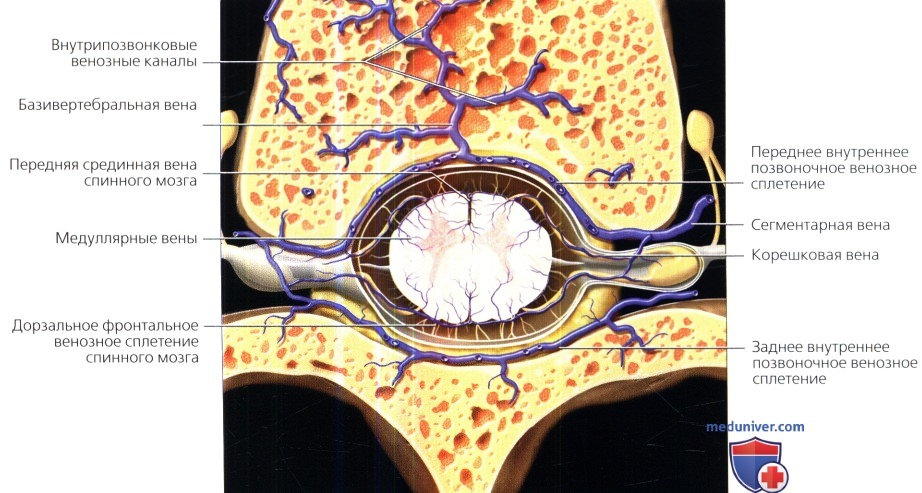

3. Спинномозговые вены. Вены спинного мозга в основном расположены параллельно соответствующим спинномозговым артериям. Венозные коллекторы, однако, характеризуются симметричностью распределения, в отличие от артерий (которые кровоснабжают спинной мозг в значительной степени асимметрично): сегментарные вариации между задними и передними, правыми и левыми венозными стволами выражены минимально. В толще паренхимы спинного мозга располагаются две группы радиально ориентированных венозных коллекторов, которые на поверхности спинного мозга образуют множество анастомозов. Центральная группа вен осуществляет венозный возврат крови от передних рогов спинного мозга и окружающего их белого вещества и дренируется в центральные вены, расположенные в области передней срединной борозды спинного мозга. Здесь из них формируется передняя срединная вена. Периферия дорзальных и латеральных отделов поперечника спинного мозга дренируется мелкими бесклапанными радиально ориентированными венами, которые сообщаются с венозным сплетением на поверхности спинного мозга и которое в свою очередь дренируется в эпидуральное венозное сплетение Батсона. Эпидуральное сплетение образовано передним и задним внутренними позвоночными сплетениями и сообщается с системами верхней и нижней полых вен, непарной и полунепарной вен и внутричерепными венозными синусами. Венозные коллекторы спинного мозга включают от 30 до 70 корешково-медуллярных вен. Передняя срединная вена каудально продолжается вдоль терминальной нити и заканчивается на уровне дистального конца дурального мешка. Фронтальная и срединная вены дренируются в медуллярные вены, которые покидают интрадуральное пространство в области дуральных воронок корешков и продолжаются в эпидуральное венозное сплетение. На уровне листка ТМО медуллярные вены имеют клапаноподобный механизм, предотвращающий рефлюкс крови из эпидурального сплетения в интрадуральное пространство. Интрадуральные сегменты вен клапанов не имеют. в) Эмбриология. Эмбриогенез позвоночной артерии начинается примерно на 32 день эмбрионального развития и заканчивается к 40 дню. Позвоночная артерия образуется путем слияния продольного анастомоза, соединяющего межсегментарные артерии, являющиеся ветвями примитивн |