Чем грозит отек костного мозга позвоночника

Магнитно-резонансная томография показывает патологические изменения внутренних структур без инвазивных манипуляций. Метод отличается большей информативностью в отношении рыхлых тканей, содержащих значительное количество жидкости. Атомы водорода в молекулах воды реагируют на направленный электромагнитный импульс, обеспечивая устойчивый сигнал. Трабекулярный (от лат. trabeculae – пластинки губчатого вещества) отек на МРТ позвоночника хорошо виден по причине скопления жидкости в тканях костного мозга.

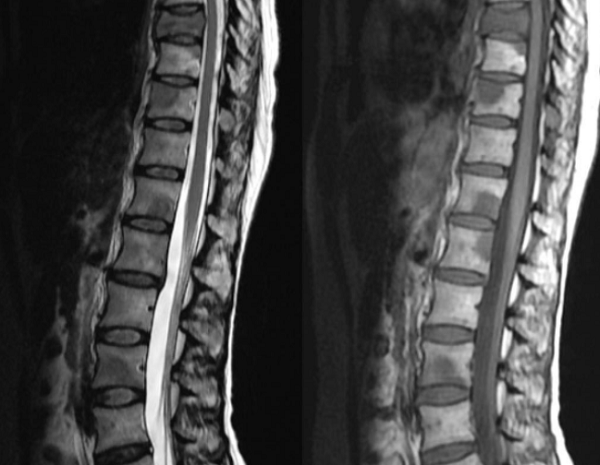

Спондилодисцит поясничного отдела с гипергидратацией (увеличением объема жидкости) губчатого вещества

Датчики томографа фиксируют сигнал, возникающий при резонансе заряженных атомов. Информацию с помощью сложных алгоритмов преобразуют в серию монохромных изображений и транслируют на монитор компьютера. Послойное сканирование осуществляют с шагом от 1 мм, что позволяет визуализировать малейшие изменения вещества в зоне интереса.

В некоторых случаях проводят МРТ с контрастным усилением. Метод предполагает внутривенную инъекцию «окрашивающего» раствора на основе хелатов гадолиния. Препарат не вызывает аллергию и выводится из организма естественным путем.

Что значит отек костного мозга?

Губчатое вещество (трабекулярная ткань) состоит из рыхлых пластинок и перегородок. Промежутки заполнены костным мозгом, который отвечает за кроветворение и формирование иммунных цепочек в организме человека. Отек губчатой ткани сопровождается скоплением экссудата в трабекулярных пластинах. Уровень жидкости может возрасти до 20% (в нормальном состоянии – 10%).

Трабекулярный отек на снимке МРТ позвоночника (пораженный участок выделен красным)

По характеру течения различают три типа гипергидратации костного мозга:

вазогенный – вследствие повышения проницаемости или повреждения стенок капилляров происходит скопление жидкости в межклеточном пространстве;

интерстициальный – под действием экссудата коллагеновые волокна увеличиваются в объеме;

цитотоксический – наблюдается набухание клеток костного мозга (остеоцитов, остеобластов, остеокластов).

На ранних стадиях процесс протекает бессимптомно. При отсутствии лечения патология негативно влияет на состояние и функциональность костного мозга. На фоне развития отека наблюдают прогрессирование аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит). Нарушение функции кроветворения заключается в уменьшении продуцирования форменных элементов:

эритроцитов;

моноцитов;

лимфоцитов.

При длительном течении процесса у пациента наблюдаются:

носовые кровотечения;

появление синяков и гематом без явной причины;

анемия.

Развитие отека костного мозга приводит к увеличению объема губчатого вещества, тело позвонка набухает. Изменения передаются на соседние ткани, захватывают нервные волокна и субарахноидальное пространство.

Деформация позвонка приводит к стенозу канала и сдавлению спинного мозга. Компрессия провоцирует патологические изменения в области нервных тканей. Отек спинного мозга сопровождается клиническими проявлениями, характер которых зависит от локализации пораженного участка. Чем выше расположен очаг, тем серьезнее последствия патологии. Наиболее выражена симптоматика при поражении шейного отдела позвоночника. В случае неблагоприятного течения процесса возможен летальный исход.

Подозрения на развитие трабекулярного отека позвонков и спинномозгового канала возникают при наличии:

постоянной ноющей боли в спине, усиливающейся при физических нагрузках;

парестезий, паралича верхних и нижних конечностей;

беспричинных нарушений в работе дыхательной, сердечно-сосудистой систем;

болей при мочеиспускании, опорожнении кишечника (при локализации процесса в области копчика);

жалоб на часто возникающие судороги;

нарушений функциональности мочеполовой системы.

Особенностью клинической картины при отеке губчатого вещества позвонка является локализация болевого импульса выше точки поражения. Причина заключается в сдавлении расположенных рядом спинальных корешков измененными тканями.

Перелом тела позвонка и признаки отека костного мозга (указаны стрелками)

Наряду с болевым синдромом компрессия нервных стволов приводит к нарушению работы внутренних органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза.

Причины отека костного мозга

Повреждения губчатого вещества чаще возникают вследствие травм спины (падений, ушибов, ранений и пр.). При повреждении тела позвонка возможны:

нарушение целостности костных структур;

разрывы лимфатических и кровеносных сосудов;

выделение жидкого экссудата в область губчатого вещества.

Наблюдающиеся при этом отеки называют первичными. Процесс может распространяться на паравертебральные ткани (мышцы, сухожилия, связки, синовиальные оболочки).

Причинами вторичных отеков костного мозга служат патологические явления в окружающих тканях:

инфекционные заболевания (спондилит, остеомиелит, туберкулез позвоночника);

воспалительные изменения суставных элементов при остеоартрите;

аллергические реакции;

добро- и злокачественные новообразования;

операции на позвоночнике;

эндокринные патологии и заболевания, сопровождающиеся нарушением клеточного метаболизма;

дегенеративно-дистрофические явления (остеохондроз, грыжи, деформирующий артроз и пр.)

Воспалительные процессы костной ткани позвонка усиливают проницаемость капилляров губчатого вещества и сопровождаются активным выделением жидкого экссудата в межклеточное пространство. Опасны заболевания, протекающие с образованием множественных гнойных очагов, которые провоцируют увеличение отечности окружающих структур.

На фоне развития в области позвонка онкологического процесса происходит разрушение трабекул. Наблюдается перифокальный отек, локализованный в зоне костного мозга. Злокачественные образования могут повреждать кровеносные сосуды, увеличивая количество жидкости в губчатом веществе.

Метастазы на снимке МРТ, признаки перифокального отека костного мозга

Дегенеративно-дистрофические патологии приводят к изменению структуры позвонка, снижают трофику тканей и вызывают асептическое воспаление костных и хрящевых элементов. Возможно развитие субарахноидального и трабекулярного отеков.

Гипергидратация костного мозга в большинстве случаев является защитным механизмом при поражении губчатого вещества. Для эффективного лечения патологии необходимо выяснить причину патологии и устранить повреждающий фактор.

Отек костного мозга, что покажет МРТ позвоночника?

Диагностику патологического состояния проводят с помощью инструментальных видов исследования. Одним из наиболее результативных способов является магнитно-резонансная томография позвоночника. Метод визуализирует форму, размеры, расположение морфологических элементов, показывает состояние окружающих тканей.

Отек костного мозга на МРТ позвоночника дает гиперинтенсивный сигнал и выглядит как очаг с размытыми контурами. Сканирование позволяет определить этиологию процесса, отражает изменения расположенных рядом структур. На томограммах можно увидеть травматические повреждения костной ткани, признаки воспалительных, онкологических или дегенеративных явлений в области пораженного участка.

При локализации процесса в шейном отделе возможно скопление цереброспинальной жидкости в желудочках головного мозга. Признаки гидроцефалии на МРТ служат поводом для сканирования позвоночного столба.

На томограммах при развитии трабекулярного отека врач увидит деформацию пораженного костного элемента. В случае стеноза спинального канала МРТ визуализирует состояние оболочек и церебрального вещества. Послойные изображения показывают состояние суставных элементов позвоночника и окружающих мягких тканей.

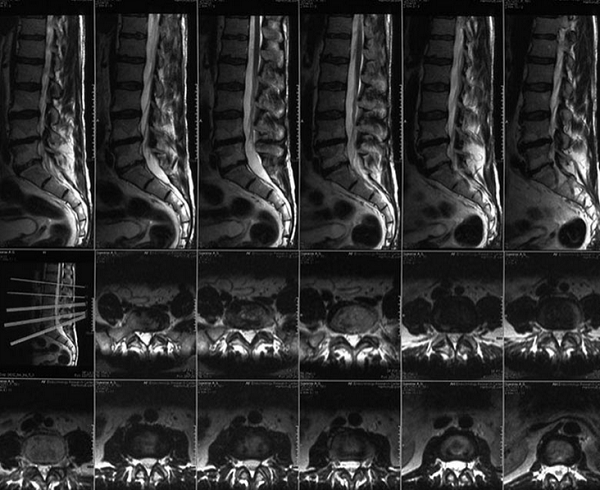

МР-диагностика заболеваний позвоночника (снимки в боковой и поперечной плоскостях)

Магнитно-резонансная томография дает возможность уточнить локализацию и размеры патологического участка. При необходимости врач реконструирует 3D-модель изучаемого отдела. Трехмерное изображение визуализирует взаимное расположение структурных элементов, позволяет определить характер распространения отека.

Клиника «Магнит» осуществляет диагностику заболеваний позвоночника с помощью МРТ. Исследование проводят на закрытом томографе немецкой фирмы Siemens мощностью 1,5 Тл. Благодаря высокой напряженности магнитного поля получают качественные фотографии изучаемой области.

Записаться на сканирование спины можно по телефону +7 (812) 407-32-31 или на сайте клиники.

Источник

Несмотря на то, что в позвоночнике содержится гораздо меньше костного мозга, чем в костях, он там тоже присутствует. Его отек обуславливается скоплением избыточного количества жидкости в позвоночнике. Как правило такое начинается вследствие определенного воздействия извне, однако причиной также вполне может послужить попадание бактерий в кровеносную систему.

Причины появления такого состояния организма

Отек костного мозга позвоночника никогда сам по себе не появляется. Если такая патология возникла, это может означать только одно: организм нездоров.

Ниже перечислены вероятные причины, которые могут спровоцировать возникновение такого недуга:

- воспалительный процесс. Не важно, где он возник, важно то, что бактерии, породившие его возникновение, могут свободно циркулировать в кровотоке, а значит провоцировать отечность костного мозга позвоночника;

- Накопление жидкости в полостях позвоночника происходит чрезвычайно стремительно в результате травмирования. Не оказанная вовремя помощь вполне может стать причиной летального исхода;

- Дегенеративные процессы в результате развития остеохондроза вызывают грыжи. Тело пытается восстановить поврежденный участок, но в результате этих попыток усиливается отек костного мозга позвоночника;

- Онкологические болезни. Иногда злокачественные образования могут быть причиной описанного состояния. В этом случае, как правило, четко виден отек костного мозга на МРТ позвоночника.

Здесь перечислены лишь возможные причины описываемой патологии.Для того, чтобы выяснить точную причину отека, необходимо полное обследование у врачей узких специализаций, сдача соответствующих анализов и прохождение различных инструментальных исследований.

Классификация отеков

Данный раздел больше важен для врачей, однако если у вас есть медицинское образование, данная информация поможет вам быстрее сориентироваться в проблеме и правильнее подобрать терапию.

Итак, что такое отек костного мозга позвоночника? Это патологическое состояние, вызванное скоплением избыточной жидкости в соответствующей полости. Такие состояния подразделяются на некоторые группы. В зависимости от конкретного вида процесса может разниться подбор медикаментозной терапии.

- Трабекулярный. Возникает вследствие травмы и последующего полного или частичного разрушения позвонков. Скопление жидкости появляется на фоне деформированного хряща.

- Субхондральный отек костного мозга позвоночника обуславливается разрушением хрящей в позвонках. Причем, чем сильнее разрушены хрящи, тем выше степень опасности.

- Реактивный отек костного мозга характеризуется тем, что внутрь проникает патогенная микрофлора. Как правило такое состояние может возникнуть после хирургического вмешательства. Такой отек всегда сопровождается острой болью.

- Перифокальный отек костного мозга. На образование такого отека влияет то, что в белки плазмы попадает белое вещество мозга. Оперативное вмешательство для лечения такого состояния не требуется.

- Асептический отек костного мозга позвоночника характеризуется тем, что отечность затрагивает шейку и головку кости бедра. Такое состояние вызывает фебрильную лихорадку, а припухлость в месте локализации отека вызывает острую боль при попытке нажать на нее.

- Инфекционный отек развивается в том случае, если внутрь попали опасные болезнетворные микроорганизмы.

Если у пациента подтвержден соответствующий диагноз, недопустимо лечение в домашних условиях. В 100 процентах случаях такого больного госпитализируют.

Симптомы отека костного мозга позвоночника

Существуют определенные состояния организма, по которым пациент может распознать возможное наличие отека.

К ним относятся:

- нарушение дыхательного процесса;

- необоснованное снижение остроты зрения;

- нарушения в области неврологии;

- неправильный сердечный ритм;

- паралич конечностей – верхних или нижних;

- пронизывающая боль в спине, в области отека;

- нарушения обоняния, осязания или ощущения вкуса;

- неправильное функционирование органов малого таза;

- полная или частичная потеря чувствительности кожного покрова;

- судороги или спазмы в руках или ногах.

Несмотря на то, что некоторые из перечисленных выше симптомов могут указывать на другие заболевания, другие достаточно четко сигнализируют об очень серьезной проблеме, возникшей в организме. Поэтому если вы ощущаете, что у вас в организме происходят серьезные нарушения, лучше без промедления обратиться к врачу.

Способы диагностики отека

Прежде чем врач поставит окончательный диагноз, он должен назначить определенные исследования и определенным образом осмотреть больного.

В случае подозрения на отек костного мозга, выполняются следующие диагностические мероприятия:

- Обзорный рентген. Если подозрение врача имеет основания, на рентгене будут видны повреждения в костях,однако сам отек увидеть не удастся, либо он будет плохо виден. Очень многое зависит от того, в какой проекции выполняется рентгенография.

- Компьютерная томография. Информативность метода превосходит рентгенографию, однако всё ещё недостаточно хороша, чтобы увидеть отек. На КТ можно обнаружить практически все повреждения, даже самые мелкие. По сути, в результате исследования у врача будет трехмерное изображение позвоночника.

- МРТ (магнитно-резонансная томография). Отек костного мозга на МРТ четко визуализируется, становится возможным определить его локализацию и размеры. Это единственное исследование, информативность которого позволяет достоверно установить наличие отека.

Однако внимание! Противопоказанием к проведению МРТ является наличие металлических предметов в теле: кардиостимулятор, пластины, пломбы, штифты, протезы и т.д.

Как лечить? Способы терапии патологии

Как и в случае очень многих заболеваний, лечение отека костного мозга позвоночника может быть проведено двумя путями:

- консервативно;

- хирургически.

Консервативная терапия

Состоит в том, что больному предлагается носить корсет, чтобы оказать поддержку позвонкам, расположенным выше зоны отека. За счёт этого поврежденный позвонок постепенно восстанавливается. Жесткость корсета подбирают соответственно тяжести повреждения.

В качестве физиотерапии применяется лечение лазером либо электрофорез. Подобные меры направлены на устранение застойных явлений и обеспечения хорошей циркуляции крови и лимфы.

В качестве медикаментозного лечения применяют препараты из следующих групп:

- Анестетики. Если речь идёт о сильных болях, тогда в дело идут наркотические медикаменты.

- Хондропротекторы. Они содержат в своем составе элементы хрящевой ткани, поэтому организму не нужно их синтезировать. Как результат – у пациента либо приостанавливается поражение хрящей, либо процесс поворачивается вспять.

- Ангиопротекторы. Предназначены для того, чтобы восстановить циркуляцию крови.

- Препараты, снимающие воспаление.

- Глюкокортикоиды.

- Ноотропы.

- Осмодиуретики. Препараты из этой группы способствуют нормализации количества жидкости в клетках.

Хирургическое вмешательство

Операция выполняется только в том случае, если консервативная, а также физиотерапия не дает ожидаемого эффекта, либо если по рентгену становится ясно, что хирургического вмешательства избежать не удастся.

Операция называется декомпрессией. Основная цель вмешательства – насколько возможно ослабить давление на костный мозг. В позвонке сверлится отверстие, за счет этого формируются новые кровеносные сосуды и усиливается приток крови.

Операция нужна обязательно, если отек костного мозга возник в результате травмы, которая способствовала тому, что внутри образовался костный отломок или возникло новообразование.

Трабекулярный отек костного мозга (Видео)

Источник

Отек спинного мозга – это неспецифический патологический процесс, при котором происходит избыточное накопление жидкости в межклеточных пространствах. Заболевание возникает как осложнение позвоночно-спинномозговой травмы, опухолевого процесса, демиелинизирующих или сосудистых патологий. Состояние проявляется восходящими параличами, потерей всех видов чувствительности, отсутствием рефлексов, другими симптомами с учетом первопричины. Диагностика отека требует проведения КТ или МР-сканирования спинного мозга, рентгенографии позвоночника. Лечение включает массивную дегидратацию, нейрометаболическую поддержку, нейрохирургические операции (по показаниям).

Общие сведения

Истинная распространенность состояния не установлена, поскольку отек спинного мозга служит универсальной реакцией на травматическое повреждение. Он встречается у всех больных с осложненной травмой позвоночника. После оперативного удаления новообразований вероятность отека составляет около 0,6%, Патология широко распространена в практической неврологии, является опасной для жизни и здоровья пациента, поэтому не теряет актуальности разработка новых способов диагностики и эффективного лечения отека спинного мозга.

Отек спинного мозга

Причины

Основной причиной развития отека является позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) – повреждение, которое сопровождается контузией, нарушением анатомической целостности спинного мозга. Патология возникает в начальном остром периоде (первые 2-3 суток), значительно отягощает состояние пациента после травмы. Кроме ПСМТ, причинами отека могут выступать следующие заболевания:

- Опухоли спинного мозга. Отек нарастает в течение первых 2-5 суток после хирургического удаления неоплазий, особенно при их локализации в верхнешейном отделе. Состояние выступает причиной 50% случаев смерти больных в раннем послеоперационном периоде.

- Дегенеративные заболевания. При органических демиелинизирующих поражениях спинного мозга (боковом амиотрофическом склерозе, рассеянном склерозе) образуются очаги нейродегенерации, которые запускают процесс нарушения ликвородинамики, накопления интерстициальной жидкости. Отек также возможен при поперечном миелите, других воспалительных спинальных болезнях.

- Сосудистые нарушения. Расстройства спинномозгового кровообращения, которые способны вызывать отек-набухание нервной ткани, возможны при врожденных сосудистых мальформациях или приобретенных поражениях сосудистой системы спинного мозга. Реже состояние формируется как ятрогенное осложнение – после лечебных блокад, спинальной анестезии, аортографии.

Патогенез

В механизме развития отека участвует несколько факторов: травматический, циркуляторный, сосудистый, тканевой. Наблюдается повреждение тканевых элементов, накопление провоспалительных медиаторов, нарушение проницаемости сосудов, что сопровождается избыточной фильтрацией жидкости в интерстициальное пространство. При этом спинной мозг увеличивается в объеме, а поскольку он ограничен пространством спинномозгового канала, возникают явления компрессии.

Посттравматический отек вызывает ишемию спинного мозга, которая становится причиной поражения миелиновых оболочек нервов. В последующем формируется специфический глиоз – замещение погибших нейронов клетками нейроглии, что сопровождается нарушением спинномозговых функций. Эти изменения видны на МРТ в виде миомаляции: в первые полгода состояние может быть частично обратимо, затем закрепляется стойкий неврологический дефицит.

Симптомы

Клиническая картина обусловлена основным заболеванием. При перенесенной ПСМТ ведущим симптомом является боль в спине, которая сосредоточена в месте приложения механической силы, распространяется на другие отделы позвоночника. Соответственно уровню повреждения развиваются вялые параличи дистальных отделов ног или всех нижних конечностей, дополняемые парезами мышц брюшного пресса, спины, грудной клетки.

При локализации поражения на уровне верхнешейного отдела спинного мозга наблюдается тетраплегия по центральному типу с утратой чувствительности, которая дополняется вялым параличом шейных мышц. Если травма произошла в нижнешейном отделе, определяются признаки поражения плечевого сплетения, одно- или двусторонний синдром Горнера, различное положение рук (опущены, сложены на груди, запрокинуты).

Отек спинного мозга неуклонно нарастает, уже спустя несколько часов патологический процесс захватывает значительное число сегментов. Постепенно усугубляется неврологическая симптоматика: появляются восходящие параличи, которые распространяются от нижних к верхним конечностям, туловищу, мышцам шеи и головы. Может возникать судорожный синдром.

Осложнения

Отек спинного мозга – грозное состояние, которое без лечения может быстро распространиться на вышележащие сегменты, достигая церебрального уровня. При вовлечении в процесс продолговатого мозга у пациента нарушаются витальные функции: дыхательная (дыхание Биота), сердечно-сосудистая деятельность (замедление пульса, гипотония). Наблюдается отсутствие сухожильных и периостальных рефлексов, расширение зрачков, неподвижность глазных яблок.

При ПСМТ спинальный отек нередко осложняется спинальным шоком, который характеризуется перераздражением органа или лишением супраспинальных влияний со стороны церебральных структур. У больных выявляются атонический паралич, отсутствие всех типов рефлексов и чувствительности ниже уровня травмы. Также отмечаются расстройства функций тазовых органов, быстро нарастающие трофические нарушения.

Вероятность смертельного исхода составляет до 25%. При успешном купировании неотложного осложнения могут появляться на этапе восстановления неврологических функций. Из-за необратимых повреждений нейронов в резидуальном периоде сохраняется дефицит моторных функций ниже поврежденного уровня, полное или диссоциативное расстройство чувствительности. Часть больных после перенесенного заболевания получают инвалидность.

Диагностика

Обследование начинается со стандартного осмотра врачом-неврологом. У пациента выявляются парезы и параличи, разнообразные нарушения чувствительности, арефлексия и другие симптомы цереброспинального поражения. На травму указывает локальная болезненность, признаки перелома позвонков, характерный анамнез. Для подтверждения диагноза применяются инструментальные и лабораторные методы:

- МРТ спинного мозга. Исследование считается наиболее информативным для изучения структуры органа, обнаружения локальных поражений нервной ткани, симптомов основного заболевания, вызвавшего отек. При отсутствии возможности проведения МРТ выполняется КТ спинного мозга.

- Рентгенография позвоночника. При травме спины и физикальных признаках повреждения позвонков исследование необходимо для визуализации места перелома, его характера. Более точную информацию о травме дает КТ позвоночного столба.

- ЭНМГ. Электронейромиография назначается после купирования острого состояния для оценки функции нервно-мышечной передачи, контроля динамики восстановления.

- Анализы крови. Общеклинические и биохимические исследования необходимы для определения водно-электролитного баланса, выяснения общего состояния больного, обнаружения сопутствующих проблем или осложнений.

Лечение отека спинного мозга

Консервативная терапия

Медикаментозное лечение проводится по общим принципам неотложной помощи в неврологии. Терапия направлена на снижение количества жидкости в интерстиции, за счет чего удается уменьшить компрессию органа, предупредить необратимые органические изменения. В лечении отека используется несколько групп препаратов:

- Дегидратанты. С этой целью назначаются препараты из категории осмотических диуретиков, которые дополняются салуретиками. Для потенцирования действия мочегонных средств пациентам вводится гипертонический раствор глюкозы, раствор магния сульфата.

- Аминокислоты. Доказана роль L-лизина эсцината в патогенетической терапии отечных явлений. Этот препарат нормализует сосудисто-тканевую проницаемость, оказывает противоотечный эффект, повышает тонус сосудов. Лекарство эффективно на протяжении первых дней заболевания.

- Нейрометаболиты. Для улучшения энергетических и других биохимических реакций в ткани спинного мозга применяются средства из группы антигипоксантов, ноотропов. Они рекомендованы с острого периода отека до периода восстановления.

- Глюкокортикостероиды. Эффективность гормональных препаратов обусловлена их способностью стабилизировать клеточные мембраны, укреплять сосудистую стенку. Препараты усиливают эффект диуретиков и лизина.

При тяжелом состоянии, поражении мышц диафрагмы и шеи, угрозе развития дыхательной недостаточности необходим экстренный перевод пациента на ИВЛ. В качестве симптоматического лечения при отдельных состояниях, сопровождающихся отеком спинного мозга, назначаются антиконвульсанты, обезболивающие средства, противовоспалительные препараты. При проникающих травмах для предупреждения инфекционных осложнений показана антибиотикотерапия.

Хирургическое лечение

При травматическом или опухолевом генезе отека больному необходима квалифицированная помощь нейрохирургов. Тип и объем операции подбирается индивидуально: фиксация переломов позвонков пластинами или винтами, установка люмбального дренажа, иссечение новообразования и т. д. При сдавлении спинного мозга хирургическое вмешательство проводится в максимально ранние сроки, чтобы не допустить необратимых изменений.

Прогноз и профилактика

Отек спинного мозга имеет неблагоприятное течение, риск летального исхода в первые часы заболевания, а также высокую вероятность развития инвалидности в восстановительном периоде. Своевременное начало лечения значительно повышает шансы на восстановление неврологического дефицита. Профилактика состояния заключается в предупреждении травматизма, раннем выявлении и лечении опухолевых, нейродегенеративных, сосудистых заболеваний.

Источник