Большая медицинская энциклопедия позвоночник

СПИНА [dorsum (PNA, JNA, BNA)] — задняя часть туловища, расположенная между шеей и ягодичной областью.

Анатомия

Поверхность С. ограничена условной линией, проходящей сверху через остистый отросток VII шейного позвонка, акромиально-ключичные суставы и далее по заднему краю дельтовидных мышц; снизу граница С. проходит по подвздошным гребням тазовых костей и боковым краям крестца до копчика; латерально — по задним подмышечным линиям. Посредством задней срединной линии, соответствующей верхушкам остистых отростков позвонков, С. делится на две более или менее симметричные половины. На поверхности С. выделяют следующие области: заднюю верхнюю область груди, или лопаточную область (regio thoracis post, sup., s. regio scapularis), заднюю нижнюю область груди, или подлопаточную область (regio thoracis post, inf., s. regio infrascapularis), поясничную область (regio lumbalis), к-рые являются парными; непарную область— заднюю срединную область груди, или позвоночную область (regio mediana thoracis post., s. regio vertebralis). Лопаточные и подлопаточные области составляют заднюю грудную стенку (см. Грудная клетка, Грудь, Лопаточная область); поясничная область (см.); является частью задней стенки брюшной полости; позвоночная область и крестцовая область (см.) совпадают соответственно с проекциями на поверхность С. позвоночника (см.) и крестца.

Кожа С. плотная, толще, чем на передней поверхности туловища. Подкожная клетчатка хорошо выражена. Поверхностная фасция, покрывая мышцы С., переходит на соседние области. Собственная фасция С. включает несколько фасций. Наиболее развита пояснично-грудная фасция (fascia thoracolumbalis), состоящая из двух пластинок: поверхностной и глубокой. Поверхностная пластинка фиксирована на подвздошных гребнях тазовых костей и остистых отростках позвонков, от нее берет начало широчайшая мышца спины. Поверхностная пластинка формирует влагалище для этой мышцы, а также для трапециевидной, ромбовидных, задних верхней и нижней зубчатых мышц. Глубокая пластинка начинается от поперечных отростков позвонков, прикрепляется к XII ребру и подвздошному гребню тазовой кости. Обе пластинки, соединяясь вместе, по бокам от позвоночника образуют костно-фасциальное пространство для мышцы, выпрямляющей позвоночник. От глубокой пластинки начинается поперечная мышца живота (m. transversus abdominis). Толстыми и малорастяжимыми являются надостная и подостная фасции (fasciae supraspinata et infraspinata), к-рые прикрепляются к лопаточной ости и краям лопатки. В области лопатки за счет окружающих ее фасциальных листков и мышц образуются замкнутые пространства и щели (см. Лопаточная область).

Мышцы С. делят на поверхностные, переместившиеся с головы и верхней конечности (трункопеталь-ные), и глубокие, развившиеся из дорсальных отделов миотомов (аутохтонные). Поверхностные и глубокие мышцы С. (см. статью Мышцы, рис., стр. 65, 66, 67 и цветн. рис. 2) отделены друг от друга пояснично-грудной фасцией. К поверхностным мышцам С. относят: трапециевидную (m. trapezius) — частично; широчайшую мышцу спины (m. latissimus dorsi); большую и малую ромбовидные мышцы (mm. rhomboidei major et minor); мышцу, поднимающую лопатку (m. levator scapulae) — частично; верхнюю и нижнюю задние зубчатые мышцы (mm. serrati posteriores sup. et inf.); квадратную мышцу поясницы (m. quadratus lumborum). К глубоким принадлежат мышцы позвоночника: мышца, выпрямляющая позвоночник (m. erector spinae); поперечно-остистая (m. trans-versospinalis), межостистые мышцы (mm. interspinales), межпоперечные мышцы (mm. intertransversarii), a также межреберные мышцы (см. Мышцы, перечень названий мышц).

Кровоснабжение С. осуществляется спинными ветвями задних меж-реберных и дорсальными ветвями поясничных артерий, отток крови происходит в одноименные вены.

Лимф, сосуды С. следуют к поясничным (nodi lymphatici lumbales), межреберным (nodi lymphatici intercostales) и подмышечным (nodi lymphatici axillares) лимф, узлам.

Иннервация кожи и глубоких мышц С. осуществляется задними ветвями грудных и поясничных спинномозговых нервов, поверхностных мышц — межреберными нервами и короткими ветвями плечевого сплетения. Трапециевидные мышцы иннервируются задними ветвями спинномозговых нервов и добавочными нервами.

Патология — см. статьи, посвященные отдельным областям спины (напр., Лопаточная область, Позвоночник, Поясничная область и др.).

Библиография: Кирпатовский И. Д. и Бочаров В. Я. Рельефная анатомия человека, М., 1974; Хирургическая анатомия груди, под р^д. А. Н. Максименко-ва, Д., 1955; Хирургическая анатомия живота, под ред. А. Н. Максименкова, Л., 1972.

С. С. Михайлов.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Позвоночник является важной конструкцией в теле человека, выполняющей роль каркаса, благодаря которому человек может совершать различные движения – наклоняться, ходить, сидеть, стоять, поворачиваться. Амортизирующую функцию позвоночнику помогает выполнять его S-образная форма. И еще он защищает внутренние органы от излишних нагрузок и повреждений. Как устроен позвоночник человека, и какая принята у медицинских специалистов нумерация позвонков и межпозвонковых дисков, расскажем далее.

Основные составляющие позвоночника

Позвоночный столб представляет собой сложную систему. Он состоит из 32-34 позвонков и 23 межпозвонковых дисков. Позвонки идут последовательно, соединяясь друг с другом связками. Между соседними позвонками располагается хрящевая прокладка, имеющая форму диска, также соединяющая каждую пару соседних позвонков. Эту прокладку называют межпозвоночным или межпозвонковым диском.

В центре каждого позвонка есть отверстие. Так как позвонки соединяясь между собой, образуют позвоночный столб, отверстия, располагаясь друг над другом, создают своеобразный сосуд для спинного мозга, состоящего из нервных волокон и клеток.

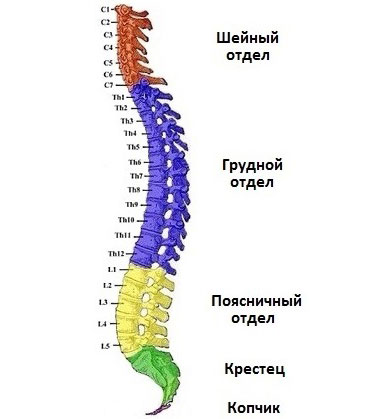

Отделы позвоночного столба у человека

Позвоночный столб состоит из пяти отделов. Как расположены отделы позвоночника, видно на рисунке.

Шейный (цервикальный) отдел

Включает в себя семь позвонков. Своей формой он напоминает букву «С» с выпуклым вперед изгибом, который называется шейным лордозом. Подобного рода лордоз есть и в поясничном отделе.

Каждый позвонок имеет свое название. В шейном отделе им присвоены имена С1-С7 по первой букве латинского названия этого отдела.

Особого внимания заслуживают позвонки С1 и С2 – атлант и эпистрофей (или аксис) соответственно. Их особенность – в отличном от других позвонков строении. Атлант представляет собой две дужки, соединенные боковыми утолщениями кости. Он вращается вокруг зубовидного отростка, расположенного в передней части эпистрофея. Благодаря этому человек может совершать различные движения головой.

Грудной (торакальный) отдел

Самый малоподвижный из отделов позвоночника. Он состоит из 12 позвонков, которым присвоены номера от Т1 до Т12. Иногда их обозначают буквами Th или D.

Позвонки грудного отдела расположены в форме буквы С, выпуклой назад. Такой физиологический изгиб позвоночника носит название «кифоз».

Этот отдел позвоночника участвует в формировании задней стенки грудной клетки. К поперечным отросткам позвонков грудного отдела с помощью суставов крепятся ребра, а в передней части они присоединяются к грудине, образуя жесткий каркас.

Поясничный отдел

Имеет небольшой изгиб вперед. Выполняет соединительную функцию между грудным отделом и крестцом. Позвонки этого отдела самые крупные, поскольку они испытывают большие нагрузки из-за давления, оказываемого верхней частью тела.

В норме поясничный отдел состоит из 5 позвонков. Этим позвонкам присвоены имена L1-L5.

- Но существуют два вида аномального развития поясничного отдела:

- Явление, когда первый крестцовый позвонок отделяется от крестца и принимает форму поясничного позвонка, называется люмбализация. В этом случае в поясничном отделе насчитывается 6 позвонков.

- Встречается и такая аномалия, как сакрализация, когда пятый поясничный позвонок уподобляется по форме первому крестцовому и частично или полностью срастается с крестцом, при этом в поясничном отделе остается только четыре позвонка. В такой ситуации страдает подвижность позвоночника в поясничной области, а на позвонки, межпозвоночные диски и суставы ложатся повышенные нагрузки, что способствует их скорейшему износу.

Крестцовый отдел (крестец)

Опора верхней части позвоночника. Состоит из 5 сросшихся позвонков S1-S5, имеющих одно общее название – крестец. Крестец неподвижен, тела его позвонков более выражены по сравнению с остальными, а отростки – менее. Мощность и размеры позвонков уменьшается от первого к пятому.

Форма крестцового отдела похожа на треугольник. Расположенный в основании позвоночника, крестец, подобно клину, соединяет его с костями таза.

Копчиковый отдел (копчик)

Сросшаяся кость из 4-5 позвонков (Со1-Со5). Особенность позвонков копчика в том, что они не имеют боковых отростков. В женском скелете позвонки отличаются некоторой подвижностью, что облегчает процесс деторождения.

Форма копчика напоминает пирамиду, повернутую основание вверх. По сути, копчик – это остаток исчезнувшего в процессе эволюции хвоста.

Строение позвоночника человека, нумерация дисков, позвонков, ПДС

Межпозвоночные диски

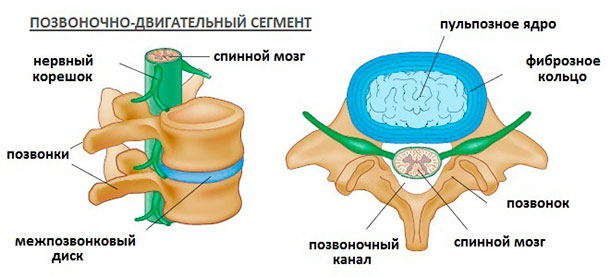

Диски состоят из фиброзного кольца и студенистого ядра. От костной ткани тел позвонков межпозвоночные диски отделены тонким гиалиновым хрящом. Вместе со связками межпозвонковые диски связывают позвоночник в единое целое. В совокупности они составляют 1/4 высоты всего позвоночного столба.

Основные их функции – опорная и амортизирующая. При движениях позвоночника диски под давлением позвонков меняют свою форму, позволяя позвонкам безопасно сближаться или отдаляться друг от друга. Так межпозвонковые диски гасят толчки и сотрясения, приходящиеся не только на позвоночник, но и на спинной, и головной мозг.

Высота межпозвоночных дисков – 7-10 мм

при среднем диаметре 4 см.

- Значение высоты колеблется в зависимости от места расположения диска:

- в шейном отдела она достигает 5-6 мм,

- в грудном – 3-5 мм,

- а в поясничном – 10 мм.

Как уже говорилось в начале, в организме насчитывается 23 межпозвоночных диска. Они соединяют между собой каждый позвонок, кроме первых двух шейного отдела (атланта и эпистрофея), сросшихся позвонков крестцового отдела и копчика.

Это значит, что первый позвоночный диск находится между вторым и третьим шейным позвонками, а последний – между пятым поясничным и первым крестцовым.

Позвоночно-двигательные сегменты

Поскольку болезни в позвоночнике способны поражать не только костные структуры – позвонки, но и межпозвоночные диски, сосуды, связки, нервные корешки, отходящие от спинного мозга через межпозвозвонковые (фораминальные) отверстия, околопозвоночные мышцы, у специалистов и пациентов появилась необходимость для четкого описания локализации патологии спинномозговых структур ввести такое понятие как позвоночно-двигательный сегмент (ПДС).

Позвоночно-двигательный сегмент включает в себя 2 смежных позвонка и 1 межпозвоночный диск, расположенный между ними.

- Наш позвоночный столб состоит из 24 позвоночно-двигательных сегментов:

- 7 шейных;

- 12 грудных;

- 5 поясничных.

Как происходит нумерация?

Нумерация позвоночно-двигательных сегментов и, соответственно, входящих в них межпозвонковых дисков, начинается с самой верхней точки шейного отдела и заканчивается на границе перехода поясничного отдела в крестцовый.

Обозначение позвоночно-двигательных сегментов формируется из названий смежных позвонков, составляющих данный сегмент. Сначала указывается верхний позвонок, затем через дефис пишется номер нижнего позвонка.

- Так, например:

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий первый и второй позвонок шейного отдела обозначается как C1-C2,

- позвоночно-двигательный сегмент, включающий третий и четвертый грудные позвонки, обозначается как T3-T4 (Th3-Th4 или D3-D4),

- самый нижний позвоночно-двигательный сегмент, включающий пятый поясничный и первый крестцовый позвонки, обозначается как L5-S1.

Таким образом, чтобы обозначить локализацию патологического процесса, развивающегося в позвоночнике, будь то остеохондроз, либо его осложнения – протрузия или грыжа позвоночного диска, врачи используют нумерацию, принятую для ПДС. Это имеет большое значение как для практикующих специалистов: вертебрологов, неврологов, травматологов и мануальных терапевтов, так и для их пациентов.

Если при описании снимка, полученного при диагностическом исследовании поясничного отдела позвоночника с помощью магнитно-резонансной томографии, врач указывает «межпозвонковая грыжа L4-L5», следует понимать, что обнаружена грыжа диска, находящегося между четверым и пятым поясничными позвонками.

Источник

ОСТЕОХОНДРОЗ (osteochondrosis; греч. osteon кость + chondros хрящ + -osis) — дистрофическое заболевание суставного хряща и подлежащей костной ткани. Ранее этим термином обозначали большую группу костно-суставных заболеваний. С современных позиций часто их рассматривают как остеохондропатии (см.), а термином «остеохондроз» обозначают только дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, в первую очередь межпозвонковых дисков, сопровождающееся их деформацией, уменьшением высоты, расслоением. Дистрофические изменения в диске при Остеохондрозе называют диск-артрозом. Наиболее часто Остеохондроз локализуется в нижнешейных, верхнегрудных и нижнепоясничных отделах позвоночника. Распространен Остеохондроз очень широко и к 40-летнему возрасту обнаруживается у большинства людей в той или иной степени.

Этиология, патогенез

Этиология Остеохондроза недостаточно выяснена. Наибольшее значение придают наследственной предрасположенности, возрастным изменениям в межпозвонковых дисках, их острой или хронической травме, нарушениям сегментарного кровообращения. В патогенезе Остеохондроза важную роль играют изменения пульпозного ядра, в частности его дегидратация. Последняя ведет к потере диском амортизационных функций, изменению условий нагрузки на фиброзное кольцо и к его постепенному разрушению.

Анатомо-клиническая периодизация

В развитии О. различают несколько периодов. Каждый из них характеризуется определенными анатомо-морфол. изменениями в диске, смежных телах позвонков и в межпозвонковых суставах. В первом периоде образуются трещины во внутренних слоях фиброзного кольца и в студенистом ядре. Последнее начинает проникать в эти трещины и раздражать нервные окончания в периферических слоях фиброзного кольца и в сдавленной задней продольной связке. Клинически этот период проявляется болями в пораженном отделе позвоночника, более или менее постоянными (люмбалгия, цервикалгия), либо прострелами — люмбаго (см.). Этому периоду свойствен ряд рефлекторно-болевых синдромов: плечелопаточный болевой синдром (см. Периартрит), синдром передней лестничной мышцы (см. Лестничной мышцы синдром), синдром грушевидной мышцы (см. Пириформис-синдром), синдром судорожного стягивания икроножных мышц — крампи, боли в области сердца и т. д.

Второй период связан с дальнейшим разрушением фиброзного кольца и ухудшением фиксации позвонков между собой. Появляется несвойственная позвоночнику подвижность — псевдоспондилолистез в поясничном отделе, подвывих — в шейном. В целом это состояние характеризуется как нестабильность позвоночника. В клин, картине преобладают боли в том или ином отделе позвоночника, усиливающиеся при неудобных или длительно сохраняемых позах, чаще физических нагрузках, ощущение дискомфорта.

Затем следует период разрыва фиброзного кольца (третий период). Студенистое ядро выдавливается (пролабирует) за пределы фиброзного кольца, и образуется грыжа диска. Пролабирование происходит чаще в сторону позвоночного канала, при этом сдавливаются корешки спинномозговых нервов, сосуды, спинной мозг (см. Дискоз), что раздражающе действует на рецепторы задней продольной связки. Патол, импульсация из данной зоны, как и на других стадиях процесса, приводит к мышечно-тоническим, нервно-сосудистым и дистрофическим рефлекторным проявлениям заболевания. Им способствует и импульсация из соответствующих межпозвонковых суставов, в к-рых развивается дистрофический процесс в условиях сближения смежных позвонков и возникает Спондилоартроз (см.). Клин, синдром в этот период характеризуется то выраженной фиксированной деформацией пораженного отдела в форме кифоза, лордоза или сколиоза, то недостаточной фиксацией что сопровождается более четкими явлениями выпадения со стороны сдавливаемых корешков, сосудов или спинного мозга.

Четвертый (заключительный) период характеризуется распространением дегенеративного процесса на желтые связки, межостистые связки и другие образования позвоночника. Продолжается процесс уплощения межпозвонкового диска, в нем начинается рубцевание и в конечном счете может наступить его фиброз. Продолжается развитие деформирующего артроза в межпозвонковых и унковертебральных (полулунных) суставах. Эпидуральная жировая ткань превращается в жировую клетчатку, аналогичную подкожной жировой клетчатке, между желтыми связками и твердой оболочкой спинного мозга развиваются рубцы. Клин, картина в этот период может быть достаточно пестрой, поскольку отдельные диски поражены в разной степени. При неосложненном течении О. фиброз диска может означать достаточно стойкую ремиссию в течении заболевания. О. на разных стадиях может сочетаться с проявлениями деформирующего спондилеза (см.).

Неврологические проявления в какой-то степени зависят от периода О., а также развиваются в связи с рядом иных вертебральных и особенно экстравертебральных факторов. В течении заболевания различают стадии обострения и ремиссии. Стадия обострения, в свою очередь, делится на фазу прогрессирования, стационарную фазу и фазу регрессирования. В острой стадии возникают острые боли с последующей иррадиацией в руку, поясницу или ногу. Компрессионные синдромы, формирующиеся на поясничном уровне чаще за счет разрыва диска, обусловлены сдавлением корешков (см. Радикулит), дополнительных радикуломедуллярных артерий (см. Спинной мозг). Синдромы сдавления на шейном уровне чаще формируются за счет задних и заднебоковых унковертебральных разрастаний и обусловлены сдавлением корешков спинномозговых нервов и позвоночной артерии с ее симпатическим позвоночным сплетением (см. Барре — Льеу синдром).

Для шейного О. характерны боли сдавливающего, рвущего, иногда жгучего характера, локализующиеся в шее, затылке, в области плеча и лопаток. Наряду с этим могут наблюдаться нарушения чувствительности и двигательные расстройства в зоне иннервации соответствующих шейных корешков. Шейная миелопатия (см.), возникающая при нарушении кровообращения в спинном мозге, чаще всего проявляется синдромами амиотрофического бокового склероза (см.) или спинального глиоза.

При грудном О. вертеброгенные, в частности дискогенные корешковые и спинальные, синдромы наблюдаются редко. Межреберные невралгии чаще возникают в результате других патол, процессов (опоясывающего лишая, опухоли позвоночника и др.). При грудной, так же как и при нижней шейной локализации О. могут быть псевдоангинозные боли в области сердца за грудиной с типичной иррадиацией.

При поясничном О. наиболее частыми неврол, проявлениями являются боли (люмбалгии), люмбаго (прострел), корешковые боли и расстройства чувствительности в ногах, часто снижение сухожильных рефлексов и вегетативно-трофические расстройства. В нек-рых случаях возможны синдромы поражения эпиконуса, конуса, конского хвоста.

Рефлекторные проявления О. формируются во всех периодах О. и наиболее часто выражаются следующими синдромами. 1. Вертебральные синдромы — острые шейные или поясничные боли (прострелы), подострые или хрон, боли (цервикалгия и люмбалгия) с нередкой контрактурой паравертебральных мышц и изменением физиол, изгибов. К ним относится и пояснично-тазобедренная разгибательная ригидность (фиксированный лордоз и ограничение сгибания в тазобедренных суставах), а на шейном уровне — вынужденное положение головы за счет асимметричной контрактуры позвоночных мышц, как нижнешейных, так и верхнешейных, особенно нижней косой мышцы головы. Болезненны капсулы межпозвонковых суставов, а на шейном уровне — и места прикрепления лестничных мышц к поперечным отросткам позвонков (надэрбовские точки). 2. Синдромы контрактуры мышц, начинающихся на позвоночнике и прикрепляющихся к другим костям, напр, скаленус-синдром или пириформис-синдром. 3. Синдромы контрактуры мышц плечевого пояса, таза или конечностей — мышечно-тонические, цервико- и пельвиомембральные; напр., синдром плечелопаточного периар-троза (с конт.рактурой мышц, приводящих плечо, — грудных и большой круглой). 4. Рефлекторные нейроваскулярные синдромы, чаще с вазоспазмом и реже с вазодилатации. Проявляются чувством зябкости и парестезиями в конечности, изменением ее окраски, отечностью. Сюда следует включить и подгрушевидный синдром перемежающейся хромоты: боли в ноге, усиливающиеся при ходьбе (за счет вазоспастической ишемии ноги при воздействии напряженной грушевидной мышцы на симпатические волокна нижней ягодичной артерии и седалищного нерва). К данной группе относится и упомянутый выше синдром позвоночной артерии. На грудном уровне дискогенные компрессионные синдромы редки, а вертеброгенные боли в грудной клетке (синдром передней грудной стенки, лопаточно-реберный и другие болевые синдромы) обусловлены чаще раздражением капсул позвоночно-реберных и поперечно-реберных суставов.

Диагноз

Диагностика О. и его синдромов в типичных случаях не представляет особых трудностей, но требует полного неврологического, ортопедического и рентгенологического обследования. При обследовании больного выявляют особенности позы, в частности наличие анталгических наклонов туловища, напряжение мышц спины, болезненные точки при пальпации, ограничение движений. Для диагностики грыжи диска показана спинномозговая пункция (см.), при синдроме позвоночной артерии и миелопатии производят вертебральную ангиографию (см.) и венографию позвоночного сплетения (см. Флебография) .

Рис. 1. Боковая рентгенограмма шейного отдела позвоночника больного шейным остеохондрозом: небольшое сужение (1) межпозвонкового хрящевого диска между VI и VII позвонками; склероз смежных за мыкающих пластинок (2) тел позвонков; передние краевые остеофиты (3).

Рис. 2. Боковая рентгенограмма поясничного отдела позвоночника больного поясничным остеохондрозом: сужение (указано стрелкой) межпозвонкового хрящевого диска между III и IV позвонками, замыкающие пластинки тел позвонков склерозированы.

Рентгенол, исследование позвоночника при О. дает возможность установить локализацию, характер и степень распространенности патол, процесса. Лежащий в основе О. дегенеративно-дистрофический процесс в межпозвонковых дисках рентгенологически проявляется уменьшением высоты межпозвоночного пространства; в связи с этим но мере прогрессирования О. смежные поверхности тел позвонков значительно сближаются. Возникающие в диске изменения влекут за собой перестройку структуры смежных поверхностей тел позвонков; они уплотняются и утолщаются. По краям поверхностей тел позвонков образуются костные разрастания, имеющие форму бахромы, клювов или мостиков (рис. 1). Костные разрастания развиваются и на задней поверхности тел позвонков, нередко выступая в сторону позвоночного канала. На фоне измененной замыкающей пластинки тел позвонков определяются полукруглой формы вдавления, образующиеся в результате пролабирова-ния фрагментов межпозвонкового диска,— хрящевые грыжи Шморля (см. Шморля узелки). Вокруг вдавлений развивается реакция в виде ободка склероза. В выраженных случаях О. наблюдается смещение позвонков, обычно не превышающее 1 см, на рентгенограмме в прямой проекции видно смещение в сторону, а на рентгенограмме в боковой проекции — в переднезаднем направлении (рис. 2). В отличие от истинного спондилолистеза (см.) смещение позвонка при О. называют псевдоспондилолистезом.

Для определения степени дисфункции межпозвонкового диска показано так наз. функциональное рентгенологическое исследование (в положении максимально возможного сгибания, разгибания и в среднем положении). При функц, исследовании в норме наблюдается физиол, смещение 2—3 позвонков по отношению друг к другу до 2—3 мм. В отличие от этого при О. псевдоспондилолистез выявляется в пределах 2 позвонков. Нарушение нормальной функции межпозвонкового диска проявляется в виде нестабильности (повышенной смещаемости — более 3 мм) позвонков или, наоборот, функц, блока. Пневмомиелография (см.) и миелография (см.) позволяют выявить выпячивания дисков в сторону позвоночного канала, вдавления и смещения стволов или корешков спинномозговых нервов. Дискография (см.) дает возможность обнаружить изменения в студенистом ядре, уточнить направление и степень его смещения.

Рентгенологически дифференциальную диагностику О. проводят с теми процессами, к-рые приводят к уменьшению высоты межпозвонковых пространств,— с туберкулезным и неспецифическим спондилитом (см.). При О. отмечается уплотнение и утолщение замыкающих пластинок тел позвонков, а не разрушение их, как при воспалительных процессах. Кроме того, О. необходимо дифференцировать с опухолевым процессом, болезнью Кальве (см. Кальве болезнь) и последствиями повреждения дисков.

Лечение

Лечение должно проводиться с учетом периода заболевания. В первом периоде показаны массаж, леч. физкультура, подводное вытяжение, физиотерапия. Во втором и третьем периодах задача иммобилизации позвоночника становится основной, и в леч. комплекс включают ношение корсета (см. Ортопедические аппараты). При продолжающихся болях во втором периоде иногда производят операцию фиксации позвоночника — передний или задний спондилодез (см.), в третьем периоде — внутридисковое введение папаина, а иногда оперативное удаление грыжи диска (см. Дискэктомия). Прямые показания к дискэктомии возникают при сдавлении конского хвоста или грубом сдавлении спинного мозга. Леч. тактика при неврол. проявлениях, связанных с компрессией, и экстравертебральных рефлекторных нарушениях определяется стадией процесса (ремиссия или обострение) и фазой обострения (прогрессирования, стабилизации или регрессирования), а также неврологическими синдромами.

При болевых контрактурах и вазоспастических явлениях назначают тепло, анальгетики, введение новокаина в болевые зоны, аппликации новокаина с диметилсульфоксидом, воздействие на биологически активные точки с помощью электропунктуры (см. Иглоукалывание), когерентного монохроматического излучения — лазера (см.). Из физиотерапевтических процедур применяют местное УФ-облучение в эритемной и субэритемной дозе, синусоидальные модулированные диадинамические токи (см. Импульсные токи), электрофорез новокаина (см. Электрофорез) или лекарственных обезболивающих смесей с помощью гальванического или импульсных токов, эуфиллинэлектрофорез синусоидальными модулированными токами, ультразвукам.) и ультрафонофорез анальгина, эуфиллина, гидрокортизона. При синдроме позвоночной артерии предпочтительнее применять электрофорез, синусоидальные модулированные и диадинамические токи. В острой стадии выраженного корешкового синдрома показаны дегидратация, эпидуральные новокаиновые блокады, вытяжение (см.). При спаечных процессах назначают лидазу, бийохинол, стекловидное тело, экстракт алоэ. Уже в стадии обострения (в фазах стационарной и регрессирования) назначают леч. физкультуру и массаж (см.), а в стадии ремиссии — леч. физкультуру и профилактические курсы аппликационной терапии, различные ванны (см.) — сульфидные, скипидарные (при явлениях ангиоспазма), радоновые, хлоридные натриевые; грязи — иловые, торфяные, сапропелевые (см. Грязи лечебные). В стадии неполной и полной ремиссии применяют и физиотерапевтические средства: электрофорез различных лекарственных средств, постоянное магнитное поле, переменное магнитное поле низкой частоты (см. Магнитотерапия), дециметровые волны (см. Микроволновая терапия), индуктотермию (см.), электрическое поле УВЧ в постоянном и импульсном режиме.

Прогноз

Прогноз при своевременно начатом и рациональном лечении обычно благоприятный. В запущенных случаях возможна инвалидизации из-за нарушения опороспособности позвоночника и неврол, расстройств.

Библиография: Антонов И. П. Современное состояние проблемы так называемых радикулитов, Клин, мед., т. 55, № 9, с. 10, 1977; он же, К патогенезу и диагностике заболеваний пояснично-крестцового отдела периферической нервной системы, Журн, невропат, и психиат., т. 79, № 4, с. 385, 1979; Антонов И. П. и Кашицкий Э. С. Грязелечение больных с заболеваниями периферической нервной системы, Вопр, курортол., физиотер., № 4, с. 68, 1979; Асс Я. К. Пояснично-крестцовый радикулит, с. 203, М., 1971; Богородинский Д. К. и др. Спондилогенный пояснично-крестцовый радикулит, Кишинев, 1975; Бротман М. К. Неврологические проявления поясничного остеохондроза, Киев, 1975; Верещагин A. П., Данилова Л. А. и Дрейер А. Л. Остеохондроз межпозвоночных дисков, Сов. мед., № 9, с. 30, 1973; Демичев Н. П. Ультразвуковая диэскэктомия при межпозвонковом остеохондрозе, Вестн, хир., т. 118, №2, с. 75, 1977, библиогр.; Клионер И. Л. Старческие и дегенеративные изменения в суставах и позвоночнике, с. 106, М., 1962; он же, О клиническом значении остеохондроза шейного и грудного отделов позвоночника, Сов. мед., № 3, с. 97, 1975; Косинская Н. С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-суставного аппарата, с. 101, K., 1961; Медицинская генетика и наследственные болезни человека, под ред. Л. О. Бадаляна, с. 148, М., 1976; Михеев В. В. и др. Поражения спинного мозга при заболеваниях позвоночника, М., 1972; Осна А. И. Принципиальные вопросы стабилизации и декомпрессии в лечении поясничного остеохондроза, Науч. труды Новосиб. науч.-исслед, ин-та травмат. и ортоп., в. 10, с. 101, 1976; Остеохондроз позвоночника, под. ред. А. И. Осны, Л., 1975; Палло Л. Н. Распространенный остеохондроз, Здравоохр. Белоруссии, №4, с. 48, 1977; Попелянский Я.Ю. Шейный остеохондроз, Компрессионные и рефлекторные синдромы, М., 1966; он же, Вертеброгенные заболевания нервной системы, т. 1—3, Казань — Йошкар-Ола, 1974—1980; Рейнберг С. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, кн. 2, с. 495, М., 1964; Синдромы позвоночного остеохондроза, под ред. B. Ф. Богоявленского, Казань, 1978; Справочник по физиотерапии, под ред. А. Н. Об-росова, с. 245, М., 1976; Стрелкова Н. И. Достижения в лечении физическими методами больных пояснично-крестцовым радикулитом, Вопр, курортол., физиотер., Ка 3, с. 1, 1977; Tагер И. Л. и Дьяченко В.А. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника, с. 344, М., 1971; Хвисюк Н. И. и Пухачева С. С. Особенности остеохондроза поясничного отдела позвоночника у детей и юношей, Ортоп, и травмат., № 3, с. 5, 1977; Цивьян Я. Л. и Райхинштейн В. Е. Межпозвонковые диски, с. 165, Новосибирск, 1977; Юмашев Г. С. Отдаленные результаты оперативного лечения остеохондроза позвоночника, Хирургия, № И, с. 3, 1974; Юмашев Г.С. и Фурман М.Е. Остеохондрозы позвоночника, М., 1973; Воllet Сh. et Kahn М. F. Lombalgies, lombos-ciatiques discales et reclassement profes-sionnel, Readaptation, t. 236, p. 22, 1977; Brocher J. E. W. Die Wirbelsaulenlei-den und ihre Differentialdiagnose, S. 295, Stuttgart, 1962; Decking D. u. Gutmann G. Die Vergleichbarkeit von Ront-genbildern der Halswirbelsaule, Fortschr. Rontgenstr., Bd 122, S. 368, 1975; Hagen J. Die Entwicklung des Hals-Wirbel-saulen-Syndroms in den letzten 15 Jahren, Marburg, 1971; Judoviсh B. a. Bates W. Pain, syndromes, Philadelphia, 1954; Lewit K. Manuelle Therapie in Rahmen der arztlichen Rehabilitation, Lpz., 1973; Reisсhauer F. Untersuchungen iiber den lumbalen und cervicalen Wirbel-bandscheibevorfall, Stuttgart, 1949.

А. И. Казьмин; М. К. Климова (рент.), Я. Ю. Попелянский (невр.), Н. И. Стрелкова (физиотер.).

Источник