Бисфосфонаты при переломе позвоночника

Бисфосфонаты — фармакологические препараты, в химическом составе которых присутствуют сложные эфиры фосфоновых кислот. Основным терапевтическим действием лекарственных средств является предупреждение потери костной массы, наблюдающейся при остеопорозе. Бисфосфонаты снижают риск спонтанных переломов, характерных для этой патологии опорно-двигательного аппарата. Препараты используются как для патогенетической терапии, так и в целях профилактики.

Для любого бисфосфоната характерен широкий перечень противопоказаний. При нарушении режима дозирования или в результате длительного применения нередко возникают системные и местные побочные проявления. Только после проведения ряда инструментальных исследований врач делает вывод о целесообразности включения в лечебные схемы бисфосфонатов.

Немного истории

Важно знать! Врачи в шоке: “Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…” Читать далее…

Изначально бисфосфонаты были синтезированы не для нужд фармацевтической промышленности. Более того, такая сфера их применения не рассматривалась на протяжении почти 100 лет. Сложные эфиры фосфоновых кислот производились для сельского хозяйства. На их основе создавались минеральные удобрения, смягчалась вода для внутрипочвенного орошения. Текстильная и нефтеперерабатывающая промышленность не обходилась без бисфосфонатов и до сих пор их активно использует.

В то же время врачи и фармацевты пытались найти способы укрепления костной массы. Прорыв в данной области — открытие, сделанное Эстли Купером. В 1824 году этот английский врач и придворный хирург королевского двора выдвинул гипотезу о связи повышенной ломкости костей у пожилых людей и развивающейся в их организме определенной патологии. Заболевание было обнаружено, систематизировано и получило научное название в начале двадцатого века. Но устранить остеопороз, предупредить его опасные осложнения на тот момент не представлялось возможным.

Швейцарец Герберт Флейш долго экспериментировал с химическими соединениями. В 1968 он обнаружил, что при контакте неорганического пирофосфата с биологической жидкостью в осадок выпадает значительно меньшее количество кальция. Чтобы ферменты агрессивно не воздействовали на пирофосфат, атом фосфора в его молекуле был замещен углеродным атомом. Это также существенно повысило биологическую активность химического соединения.

Но до синтезирования первого фармакологического препарата на основе бисфосфонатов оставалось еще долгих 30 лет. В 1995 году после длительных клинических испытаний началось масштабное производство средств для лечения остеопороза костей.

Механизм действия

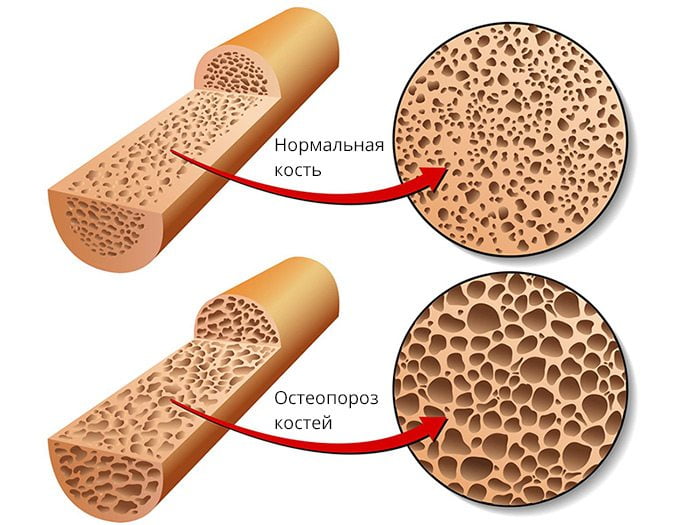

Бисфосфонаты до сих пор активно используются в терапии остеопороза, несмотря на ряд обнаруженных недостатков. Например, было установлено, что препараты повышают плотность костей, но не делают их крепче. Структура костных тканей становится сходной с некоторыми металлическими сплавами — при определенном физическом воздействии они раскалываются на мелкие кусочки. Поэтому в терапевтические схемы, кроме бисфосфонатов, включаются препараты для укрепления костей.

Бисфосфонат, или дифосфонат, — искусственно синтезированное химическое соединение, близкое по структуре к пирофосфонату. Это вещество отвечает за прочность сцепления кальция с костными тканями. Но в отличие от естественных биологических пирофосфонатов, синтетические бисфосфонаты обладают более высокой клинической активностью. У них более широкий спектр фармакологического действия.

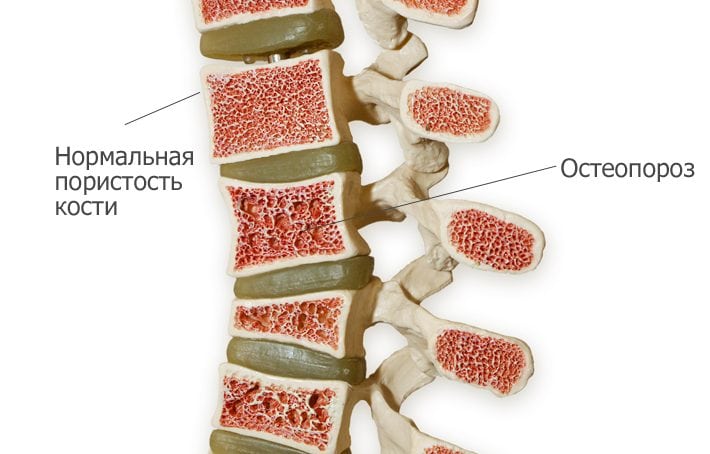

В здоровых костных тканях метаболические процессы протекают слаженно, а при любом сбое мгновенно включаются компенсаторные механизмы для обновления и регенерации поврежденных участков. Основные структурные единицы костных тканей:

- остеобласты — молодые клетки костей диаметром 15-20 мкм, синтезирующие межклеточное вещество. По мере накопления матрикса они замуровываются в нем и становятся остеоцитами;

- остеокласты — гигантские многоядерные клетки, удаляющие костную ткань растворением минеральной составляющей и разрушением коллагена.

В организме человека находится примерно одинаковое количество утилизаторов-остеокластов и созидателей-остеобластов. Если число разрушителей начинает увеличиваться, то происходит апоптоз — регулируемый процесс программируемой клеточной гибели. Иначе нарушение равновесия станет причиной тяжелых последствий, одно из которых — остеопороз. Бисфосфонаты стимулируют самоликвидацию остеокластов, восстанавливая естественный баланс костных клеток. После проникновения в организм они связывают молекулы кальция, накапливающегося в костных тканях. Химические соединения надежно удерживают микроэлемент, подвергаясь беспрерывным атакам размножившихся остеокластов. Но, прежде чем разрушиться, бисфосфонаты полностью справляются со своей задачей — повышением плотности костной массы.

“Врачи скрывают правду!”

Даже “запущенные” проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

Классификация

В международной классификации бисфосфонаты делятся на две большие группы в зависимости от молекулярного строения, а точнее — содержания в химической структуре молекулы азота. Для лечения остеопороза используются восемь основных соединений, являющихся активными ингредиентами отечественных препаратов и их импортных структурных аналогов:

- безазотные — Клодронат, Тилудронат, Этидронат;

- азотсодержащие — Памидронат, Ризедронат, Алендронат;

- аминосодержащие — Золедронат, Ибандронат.

Безазотные лекарственные средства относятся к препаратам первого поколения, послуживших основой для дальнейших прогрессивных разработок. Но их применение актуально до сих пор в терапии остеопороза. Внедряясь в костные ткани, безазотные бисфосфонаты трансформируются в соединения — аналоги АТФ. Они в высокой концентрации накапливаются в остеокластах и существенно понижают их разрушительную активность. Прежде чем произойдет окончательная деструкция препарата, он успевает частично восстановить нарушенное равновесие за счет уничтожения остеокластов.

Для азотсодержащих лекарственных средств характерная большая устойчивость к клеткам-агрессорам. Они стойко выдерживают разрушительные атаки остеокластов, чем и объясняется их пролонгированное фармакологическое действие. Аминосодержащие бисфосфонаты — препараты третьего поколения, с менее токсичным воздействием на внутренние органы.

| Минусы бисфосфонатов в терапии остеопороза | Характерные особенности |

| Агрессивное действие на органы пищеварительной системы | При длительном использовании препаратов повышается вероятность развития язвенной болезни и гастритов в результате изъязвления слизистых оболочек |

| Длительный терапевтический курс | Для повышения плотности костных тканей или предупреждения их резорбции необходимо принимать бисфосфонаты в течение 3-5 лет, а после их отмены наблюдается ухудшение терапевтического результата |

| Возможность только патогенетического лечения | Лекарственные средства устраняют последствия остеопороза, но не способны избавить от его причины — нарушения метаболических процессов, снижения скорости образования остеобластов |

| Низкая абсорбция активных ингредиентов | После проникновения в организм усваивается 10% бисфосфонатов. Не адсорбировавшаяся часть быстро эвакуируется почками |

| Необходимость приема других лекарственных средств | Обычно в терапевтических схемах бисфосфонаты комбинируются с глюкокортикостероидами и препаратами кальция. Это серьезно повышает фармакологическую нагрузку на организм больного |

Виды бисфосфонатов

При выборе препарата для лечения остеопороза врач опирается на результаты инструментальных исследований, общих анализов крови и мочи. Он учитывает стадию заболевания, степень поражения тканей, анамнез и возраст пациента, причину костной резорбции. Предпочтение отдается препаратам с более щадящим действием. Но в иногда необходимы более агрессивные средства для быстрого подавления атак остеокластов.

При лечении остеопороза применяются следующие препараты:

- Клодронат. Угнетает остеокласты, снижает выраженность болезненных ощущений на поздних стадиях остеопороза, удерживает кальций в костях, понижая его концентрацию в системном кровотоке. Клодронат назначается также для предупреждения развития гиперкальциемии и деминерализации, провоцирующей растворение костных тканей;

- Тилудронат. Активно стимулирует минерализацию, повышая плотность костей. Назначается пациентам для быстрого восстановления после сложных переломов, лечения болезни Педжета, или остеодистрофии, с характерной ломкостью костей в результате нарушения процессов метаболизма;

- Этидронат. Безазотный дифосфонат — это предшественник современных препаратов для лечения остеопороза. Применяется также в терапии ревматоидного артрита, злокачественных и доброкачественных новообразований, некоторых почечных патологий. Помогает устранить последствия интоксикации тяжелыми металлами;

- Алендронат. Стабилизирует процессы метаболизма в костных и в хрящевых тканях Применение препаратов с Алендронатом не становится причиной костной деминерализации, что активно используется в терапии женщин, вступивших в период естественной менопаузы;

- Памидронат. Препятствует размножению остеокластов, снижая скорость катаболических процессов и стимулируя восстановительные биохимические реакции;

- Ризендронат. Для бисфосфоната характерна высокая клиническая активность при отсутствии выраженного токсического воздействия на организм. Ризендронат часто становится препаратом первого выбора при лечении остеопороза, спровоцированного длительным приемом глюкокортикостероидов;

- Ибандронат. Эффективное профилактическое средство от спонтанных переломов позвонков. Замедляет размножение остеокластов, предупреждает костную резорбцию, удерживая кальций в костных структурах.

Золедронат ингибирует костную резорбцию, индуцируя апоптоз остеокластов. Поэтому этот препарат назначается при прогрессирующем остеопорозе, когда первоочередной задачей лечения становится замедление и остановка разрушительных процессов.

Противопоказания и побочные действия

Для каждого препарата характерны определенные побочные проявления и противопоказания к использованию. Но схожесть фармакологических свойств позволяет объединить в одну группу патологические состояния, при которых бисфосфонаты не назначаются:

- острая и хроническая почечная недостаточность;

- рецидивирующие язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки;

- гипокальциемия, или недостаток кальция в организме.

Противопоказаниями к лечению этими препаратами становятся беременность, грудное вскармливание, индивидуальная непереносимость активных и вспомогательных ингредиентов. При нарушении режима дозирования или по мере депонирования бисфосфонатов возможно развитие побочных реакций. Со стороны пищеварительной системы возможны диспепсические расстройства: тошнота, рвота, избыточное газообразование, диарея или запор, боли в области эпигастрия. Неврологические нарушения проявляются снижением остроты зрения, головными болями, головокружениями. Описаны случаи сердечной аритмии, фибрилляции предсердий, развития остеонекроза челюстных суставов. Иногда возникают лихорадочные состояния, осложняемые ознобом, слабостью, апатией, артралгиями, болями в мышцах. Характерными симптомами местной аллергической реакции становятся отечность и покраснение кожи, появления зуда и высыпаний.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки – не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник

Переломы как позвонков, так и периферических костей, оказывают огромное негативное влияние на жизнь женщин в постменопаузальном периоде, страдающих остеопорозом. В этой связи ключевым направлением профилактики и лечения данного контингента лиц является предотвращение переломов. Боль – одно из основных клинических проявлений, например, перелома позвонка. Так, некоторые пациенты испытывают острую невыносимую боль в течение нескольких дней и даже недель или месяцев. Однако только около трети переломов позвонков имеют выраженные клинические проявления и развиваются после падения или подъема тяжести; в остальных же случаях они выявляются случайно при рентгенографии по поводу другого заболевания. Тела позвонков способны накапливать проявления остеопоротического характера, приводя к постепенному изменению формы, нарастающему по мере снижения минеральной плотности кости (МПК) в виде так называемых «ползучих» деформаций. Это связано с центральным (аксиальным) расположением позвоночного столба, особенностями костной структуры тел позвонков, а также постоянной и разнообразной по характеру функциональной нагрузкой на позвоночник. Следует отметить, что тела позвонков подвергаются характерным деформациям, объем которых при снижении МПК увеличивается. На фоне переломов позвонков развивается кифоз позвоночника, сопровождающийся персистирующей болью (длящейся годами), приводящей к ограничению выполнения обычных ежедневных обязанностей и самообслуживания, снижая тем самым качество жизни и вызывая потерю возможности обходиться без чьей–либо помощи. Пациенты с переломами позвонков имеют более высокий риск возникновения новых переломов, в том числе и других локализаций. Большие проспективные исследования продемонстрировали высокий риск смертности после перелома позвонка. Например, Европейское проспективное исследование по остеопорозу показало, что относительный риск смертности у лиц с переломом позвонка увеличивался почти на 60% [1]. Это может объясняться более высокой частотой у них сердечно–сосудистой патологии и заболеваний органов дыхания, что приводит к ухудшению здоровья в целом [2].

Среди периферических остеопоротических переломов наиболее тяжелым является перелом проксимального отдела бедренной кости. С переломами бедра связаны высокие показатели смертности (от 12 до 40% в течение первого года после перелома), инвалидности (до 60%) и стоимости лечения [3].

Эффективность лекарственных препаратов при постменопаузальном остеопорозе оценивается на основании снижения риска переломов на фоне их приема, при этом рассматривается их влияние на МПК, костный обмен (резорбцию и костеобразование), а также качество кости. Все эти характеристики кости имеют отношение к прочности кости, определяющей ее резистентность к переломам.

В настоящее время антирезорбтивная терапия является одним из основных патогенетических видов лечения остеопороза, лидерами которого являются азотсодержащие бисфосфонаты (БФ), из которых в России для клинического применения в настоящее время зарегистрированы алендронат, ризедронат и ибандронат (Бонвива®). Эти три препарата имеют сходный механизм действия, состоящий в снижении повышенного костного обмена и повышении МПК. БФ снижают потерю кости, ингибируя активность остеокластов, уменьшая костеразрушение и нормализуя процессы минерализации, в результате чего костная масса увеличивается. Кроме того, эти медикаменты улучшают структурные свойства кости (сохраняется целостность трабекул и снижается механический стресс), в результате чего увеличивается ее сила и уменьшается риск переломов.

Важным суррогатным маркером снижения риска переломов является динамика МПК на фоне проводимой терапии. Так, повышение МПК в позвоночнике на 6% или бедре на 3% снижает риск переломов позвонков примерно на 39%, внепозвоночных переломов – на 46% [4]. Динамика МПК также используется в качестве суррогатной конечной точки в исследованиях по подтверждению эффективности новых режимов использования препаратов с доказанной эффективностью для профилактики переломов при ежедневном приеме.

До сегодняшнего дня во всех исследованиях, проведенных по изучению влияния любого из БФ на риск переломов, первичной конечной точкой было снижение риска переломов позвонков (клинических и выявленных при рентгеноморфометрии). Однако эти исследования не были разработаны для демонстрации эффективности в отношении внепозвоночных переломов, хотя последние учитывались в качестве нежелательных явлений. Так, например, исследование FIT показало, что алендронат при ежедневном приеме снижал риск переломов позвонков на 47% (p<0,001), а в группе повышенного риска (пациенты, имевшие при включении в исследование Т–критерий <–2,5 в области шейки бедра) отмечалось снижение риска также и внепозвоночных переломов на 36% [5,6]. Исследование VERT NA по изучению другого БФ (ризедроната) показало аналогичное снижение риска переломов позвонков на 41% (p<0,003), а внепозвоночных – на 39% (p=0,02) [7]. Ибандронат также доказал эффективность в отношении переломов позвонков (BONE). Следует отметить, что Бонвива® – единственный препарат, продемонстрировавший это не только при ежедневном приеме, но и при прерывистом, то есть с перерывами между приемами в более чем 2 месяца (62 и 50% соответственно, p=0,0001 и p=0,0006) [8]. Кроме того, на фоне приема ибандроната отмечалось снижение риска внепозвоночных переломов на 69% (p=0,013) в группе женщин с Т–критерием <–3 в области шейки бедра и на 60% (p=0,037) в группе лиц с Т–критерием <–2,5 в поясничном отделе позвоночника и клиническими переломами в течение предшествующих 5 лет.

Эффективность лечения любыми препаратами зависит от приверженности пациента терапии, то есть от того, насколько долго и правильно пациент принимает лекарство. Терапия БФ связана с рядом неудобств, в частности, необходимостью воздерживаться от завтрака до приема препарата и в течение, как минимум, 30–60 минут после него, а также находиться в вертикальном положении в течение этого времени. Помимо этого, риск развития побочных эффектов со стороны верхних отделов ЖКТ еще в большей степени снижает и без того низкую приверженность терапии при хронических бессимптомных заболеваниях.

Снижение частоты приема препарата повышает показатели приверженности проводимому лечению при различных хронических состояниях. При постменопаузальном остеопорозе женщины также отдавали предпочтение еженедельному режиму терапии по сравнению с ежедневным приемом БФ [9,10]. Применение БФ 1 раз в неделю и реже уменьшало частоту неблагоприятных явлений со стороны ЖКТ по сравнению с ежедневным приемом; кроме того, увеличивался процент продолжавших прием препарата в течение года терапии [11].

Исследования по применению БФ 1 раз в неделю были проведены с использованием алендроната и ризедроната, при этом эффективность оценивалась по влиянию более редкого приема на МПК и маркеры костного обмена по сравнению с ежедневным приемом данных препаратов, которые показали сопоставимые результаты для обоих режимов указанных препаратов.

Несмотря на то, что внедрение в клиническую практику режима еженедельного приема БФ привело к повышению приверженности терапии, ее показатели, тем не менее, оставались недостаточными. Недавно были получены данные, подтверждающие гипотезу о том, что женщины в постменопаузе приему БФ один раз неделю предпочитают более редкий прием [12]. Таким образом, более редкий прием способен привести к дальнейшему повышению приверженности терапии и, соответственно, улучшению клинических исходов при постменопаузальном остеопорозе.

Антирезорбтивная активность ибандроната в 10 раз выше, чем у алендроната, и в 2 раза выше, чем у ризедроната. В этой связи для оптимизации приверженности пациентов лечению было предпринято исследование по использованию более удобного, чем еженедельный, режима приема препарата Бонвива® один раз в месяц.

Исследование MOBILE было проведено с целью сравнения эквивалентности эффективности и безопасности перорального приема препарата Бонвива®O один раз в месяц и ежедневного приема препарата. Через 1 год средние показатели МПК в поясничном отделе позвоночника увеличились на 4,9% при пероральном приеме ибандроната 150 мг 1 раз/мес. и на 3,9% – при приеме 2,5 мг ежедневно. Достоверное повышение МПК позвоночника, отмечавшееся через 1 год при приеме препарата Бонвива®O один раз в месяц, было подтверждено и через два года исследования (6,6%) по сравнению с 5,0% при ежедневном приеме 2,5 мг. Кроме того, отмечалось достоверное увеличение показателей МПК в проксимальном отделе бедра через 1 год терапии, которое сохранялось и в течение второго года лечения. Результаты исследований последовательно подтверждали, что пероральный прием ибандроната не ассоциировался с повышенным риском развития побочных эффектов и обладал профилем безопасности, эквивалентным таковому при приеме плацебо. Относительно большие дозы, которые были необходимы для приема препарата один раз в месяц, не оказывали существенного влияния на суммарную переносимость препарата Бонвива®. Исследование MOBILE продемонстрировало хороший суммарный профиль безопасности приема ибандроната один раз в месяц у женщин в постменопаузе [13,14].

Проведенное недавно исследование MOTION показало сопоставимость результатов динамики МПК в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедра при еженедельном приеме 70 мг алендроната и ежемесячном приеме 150 мг ибандроната через год терапии. Так, повышение МПК позвоночника составило 5,1 и 5,78%, а в общем показателе бедра 2,94 и 3,03% для ибандроната и алендроната соответственно. Таким образом, более редкий прием препарата Бонвива® не повлиял на эффективность антирезорбтивного лечения [15].

Наличие строгих инструкций по приему БФ, а также заболеваний верхних отделов желудочно–кишечного тракта в фазе обострения, необходимость приема других препаратов натощак сужает круг лиц, которым может быть назначена активная антирезорбтивная терапия. По этой причине стали разрабатываться альтернативные пути введения данных препаратов для лечения постменопаузального остеопороза.

Бисфосфонаты, и, в частности, ибандронат, в течение нескольких лет используются в онкологии для лечения метастазов в кости, сопровождающихся гиперкальциемией. Возможность использования ибандроната для лечения постменопаузального остеопороза в виде внутривенных инъекций была изучена в нескольких программах. Последняя из них (двухлетнее исследование DIVA) показала сопоставимость влияния препарата Бонвива®O на МПК и костные маркеры при различных способах введения – внутривенном по 2 мг каждые 2 месяца или по 3 мг каждые 3 месяца в сравнении с ежедневным пероральным приемом 2,5 мг [16]. При этом годовая кумулятивная доза (ГКД) при внутривенном введении составляла 12 мг в год, а при пероральном приеме примерно 5,5 мг/год (2,5мг х 0,006 х 365, где 0,006 – показатель абсорбции ибандроната в ЖКТ, а 365 – количество дней в году). Все пациенты дополнительно принимали 500 мг кальция и 400 МЕ витамина D. Через 2 года лечения в группе, получавшей 3 мг ибандроната внутривенно, прирост МПК в позвоночнике составил 6,3% по сравнению с 4,8% при ежедневном приеме 2,5 мг (p<0,05). Обе внутривенные дозы препарата показали больший прирост МПК и в области проксимального отдела бедра по сравнению с исходными данными этих групп, а также с ежедневным приемом. Девять из десяти женщин положительно ответили на лечение ибандронатом как при внутривенном, так и пероральном способах его введения. Кроме того пациентки, получавшие 3 мг ибандроната внутривенно, были включены в фазу продления исследования, и через год прирост МПК в пояснице и общем показателе бедра составили 7,0 и 3,3% соответственно по сравнению с исходными данными (p<0,0001) [17].

Измерение маркера костной резорбции СТХ (С–телопептида коллагена I типа) в сыворотке крови перед внутривенным введением следующей дозы препарата показало, что снижение его уровня было сходным с тем, которое наблюдалось при ежедневном приема ибандроната, при этом через 6 месяцев лечения оно в среднем составило более 50% и находилось ниже верхней границы пременопаузального уровня [16].

Переносимость внутривенного ибандроната была подобна ежедневному пероральному приему, при этом нежелательные явления (НЯ), связанные с приемом исследуемого препарата, встречались практически с одинаковой частотой – 39,0 и 33,3% соответственно. Следует отметить, что при внутривенном введении чаще регистрировался гриппоподобный синдром, но и в этой группе он был отмечен достаточно редко (4,9%) и ассоциировался в основном с первым введением препарата, развивался в течение первых суток после внутривенной инъекции, имел слабую или среднюю степень выраженности и разрешался самостоятельно или после приема жаропонижающих препаратов через 1–2 дня без каких–либо серьезных последствий для пациенток. НЯ, связанные с поражением почек, встречались редко (в каждой группе менее чем у 3% женщин), а снижение клиренса креатинина было примерно одинаковым у пациенток всех трех групп (14–17%).

Влияние различных доз и режимов введения ибандроната на риск переломов в описанных выше исследованиях специально не изучалось. Во всех исследованиях фиксировались клинические переломы с рентгенологическим подтверждением в качестве НЯ. Проведенный в последующем мета–анализ влияния препарата Бонвива® на внепозвоночные переломы с использованием индивидуальных данных пациенток показал зависимость эффекта от годовой кумулятивной дозы препарата. Важно отметить, что прием ибандроната в режиме 150 мг 1 раз в месяц в течение 2 лет (ГКД 10,8 мг = 150мг х 0,006 х 365 дней) уменьшал риск клинических переломов на 38%, а внутривенное введение с ГКД 12 мг – на 43% по сравнению с ежедневным приемом 2,5 мг (ГКД 5,5 мг) [18].

Таким образом, бисфосфонаты в настоящее время являются препаратами выбора при лечении постменопаузального остеопороза благодаря способности снижать риск переломов позвонков на 41–62% в различных популяциях, а также риск периферических переломов в группах повышенного риска. Возможность использования внутривенного способа введения позволит применять их у пациентов, для которых пероральный прием препарата по тем или иным причинам неприемлем, и, хочется надеяться, поможет повысить приверженность пациентов лечению и добиться хорошего терапевтического эффекта в повседневной клинической практике.

Статья опубликована

при финансовой поддержке компаний ГлаксоСмитКляйн и Ф. Хоффманн–Ля Рош Лтд.

Литература

1. Ismail A.A., O’Neil T.W., Cooper C., et al. Mortality associated with vertebral deformity in men and women: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). //Osteoporos Int.–1998.–V.8–P291–297.

2. Kado D.M., Browner W.S., Palermo L., et al. Vertebral fractures and mortality in older women: The study ofr Osteoporotic Fractures.// Arch.Intern.Med.–1999.–V.159.–P.1215–1220.

3. Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И. Эпидемиология остеопороза и переломов. //Рук. по остеопорозу /Под ред. Л.И.Беневоленской.– М.;БИНОМ, 2003.–С. 10–53.

4. Hochberg M.C., Greenspan S., Wasnich R.D. Changes in bone density and turnover explain the reductions in incidence of nonvertebral fractures that occur during treatment with antiresorptive agents.// J.Clin. Endocrinol. Metab. –2002.–V.87.–P.1586–1592.

5. Black D.M., Cummings S.R., Karpf D.B. et al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures.// Lancet.–1996.–V.348.–P.1535–1541.

6. Cummings S.R., Black D.M., Thompson D.E. et al. Effect of alendronate on risk of fracture in women with low bone density but without vertebral fractures: results from the Fracture Intervention Trial.// JAMA –1998.–V.280.–P.2077–2082.

7. Harris S.T., Watts N.B., Genant H.K., et al. Effect of risedronate treatment on vertebral and nonvertebral fractures in women with postmenopausal osteoporosis: a randomized controlled trial. Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy (VERT) Study Group.// JAMA – 1999. – V.282. – P.1344–1352.

8. Chesnut III C.H., Skag A., Christiansen C. et al. Effects of oral ibandronate administered daily or intermittently on fracture risk in postmenopausal osteoporosis. //J.Bone Miner. Res. – 2004. – V.19. – P. 1241–1249.

9. Kendler D., Kung A.W., Fuleihan Gel H. et al. Patients with osteoporosis prefer once weekly to once daily dosing with alendronate.// Maturitas –2004.–V.48.–P.243–251.

10. Simon J.A., Lewiecki E.M., Smith M.E. et al. Patient preference for once–weekly alendronate 70 mg versus once–daily alendronate 10 mg: a multicenter, randomized, open–label, cross–over study.// Clin. Ther.–2002.– V.24.–P.1871–1886.

11. Cramer J., Amonkar M.M., Hebborn A. et al. Compliance and persistence with bisphosphonate dosing regimens among women with postmenopausal osteoporosis.//Curr. Med.Res. Opin.–2005.–V.21.–P.1453–1460.

12. Emkey R., Koltun W., Beusterien K., et al. Patient preference for once–monthly ibandronate versus once–weekly alendronate in a randomized, open–label, cross–over trial: the Bonviva Alendronate Trial in Osteoporosis.// Curr.Med.Res.Opin.–2005.–V.21.–P.1895–1903.

13. Miller P.D., McClung M., Macovei I. et al. Monthly oral ibandronate therapy in postmenopausal osteoporosis: 1–year results from the MOBILE study.// J. Bone Miner. Res. 2005; 20: 1315–11322.

14. Reginster J–Y., Adami S., Lakatos P. et al. Efficacy and tolerability of once–monthly oral ibandronate in postmenopausal osteoporosis: 2–year results from the MOBILE study.// Ann.Rheum. Dis. 2006; 65:654–661.

15. Miller P.D.,et al. .// J. Bone Miner. Res. 2007; 22(Suppl.1): S351.

16. Delmas P.D., Adami S., Strugala C., et al. Intravenous ibandronate injections in postmenopausal osteoporosis: 1–year findings from the DIVA Study.//Arthritis Rheum. – 2006. – V.54. – P.1838–1846.

17. Lewiecki M., et al. Bone –2007.–V.40.(Suppl.2.).– S301–S302.

18. Cranney A. Wells G., Adachi R. Non–vertebral fracture reduction with high– versus low–dose ibandronate: meta–analysis of individual patient data.//Ann Rheum Dis –2007.–V66(Suppl.2):681.

Источник