Атлас грудного отдела позвоночника

Рис. 7. Укладка для рентгенографии верхних шейных позвонков в прямой проекции через открытый рот

Рис. 8. Рентгенограмма верхних шейных позвонков в прямой проекции

1. Ножка дуги шейного позвонка

2. Дуга осевого позвонка

3. Остистый отросток шейного позвонка

4. Боковые массы атланта

5. Зуб осевого позвонка

6. Верхняя суставная поверхность второго шейного позвонка

7. Передняя дуга атланта

8. Задняя дуга атланта

Рис. 8. Рентгенограмма верхних шейных позвонков в прямой проекции

Рис. 9. Укладка для рентгенографии шейного отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 10. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в прямой проекции

1. Межпозвонковое пространство

2. Полулунные отростки

3. Ножка дуги позвонка

4. «Боковые массы» тел позвонков

5. Дуга позвонка

6. Остистые отростки

7. Подъязычная кость

8. Щитовидный хрящ

Рис. 10. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 11. Укладка для рентгенографии шейного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 12. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в боковой проекции

1. Атлант

2. Остистый отросток

3. Дуга позвонка

4. Ножка дуги щейного позвонка

5. Межпозвонковое пространство

6. Верхний суставной отросток

7. Нижний суставной отросток

8. Проекция позвоночного канала

9. Тело позвонка

10. Превертебральные мягкие ткани

11. Ребурно-поперечные отростки шейного позвонка

Рис. 12. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 13. Укладка для рентгенографии грудного отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 14. Рентгенограмма грудного отдела позвоночника в прямой проекции

1. Остистый отросток

2. Поперечный отросток

3. Ножка дуги

4. Межпозвонковое пространство

5. Тело позвонка

6. Проекция позвоночного канала

7. Верхняя и нижняя реберная ямка тел позвонков

8. Поперечные реберные ямки поперечных отростков

Рис. 14. Рентгенограмма грудного отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 15. Укладка для рентгенографии грудного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 16. Рентгенограмма грудного отдела позвоночника в боковой проекции

1. Тело позвонка

2. Межпозвонковое пространство

3. Дуга позвонка

4. Верхний суставной отросток

5. Нижний суставной отросток

6. Верхняя позвоночная вырезка

7. Нижняя позвоночная вырезка

8. Межпозвонковое отверстие

Рис. 16. Рентгенограмма грудного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 17. Укладка для рентгенографии поясничного отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 18. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в прямой проекции

1. Тело позвонка

2. Остистый отросток

3. Поперечный отросток

4. Ножка дуги позвонка

5. Верхний суставной отросток

6. Нижний суставной отросток

7. Межпозвонковое пространство

8. Проекция позвоночного канала

Рис. 18. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 19. Укладка для рентгенографии поясничного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 20. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в боковой проекции

1. Тело позвонка

2. Остистый отросток

3. Ножка дуги позвонка

4. Верхний суставной отросток

5. Нижний суставной отросток

6. Верхняя позвонковая вырезка

7. Нижняя позвонковая вырезка

8. Межпозвонковое отверстие

9. Межпозвонковое пространство

Рис. 20. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 21. Укладка для рентгенографии крестцового отдела позвоночника в прямой проекции

Рис. 22 Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в боковой проекции

1. Срединный крестцовый гребень

2. Крестцовые отверстия

3. Крыло крестца

4. Крестцово-подвздошное соединение

5. Лобковый симфиз

Рис. 22 Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в боковой проекции

Рис. 23. Укладка для рентгенографии крестцового отделов позвоночника в боковой проекции

Рис. 24. Рентгенограмма крестцового и копчикового отделов позвоночника в боковой проекции

1. Крестцовый канал

2. Крестец

3. Средний крестцовый гребень

4. Копчик

5. Рентгеновская суставная щель тазобедренного сустава

6. Головка бедренной кости

Рис. 24. Рентгенограмма крестцового и копчикового отделов позвоночника в боковой проекции

Источник

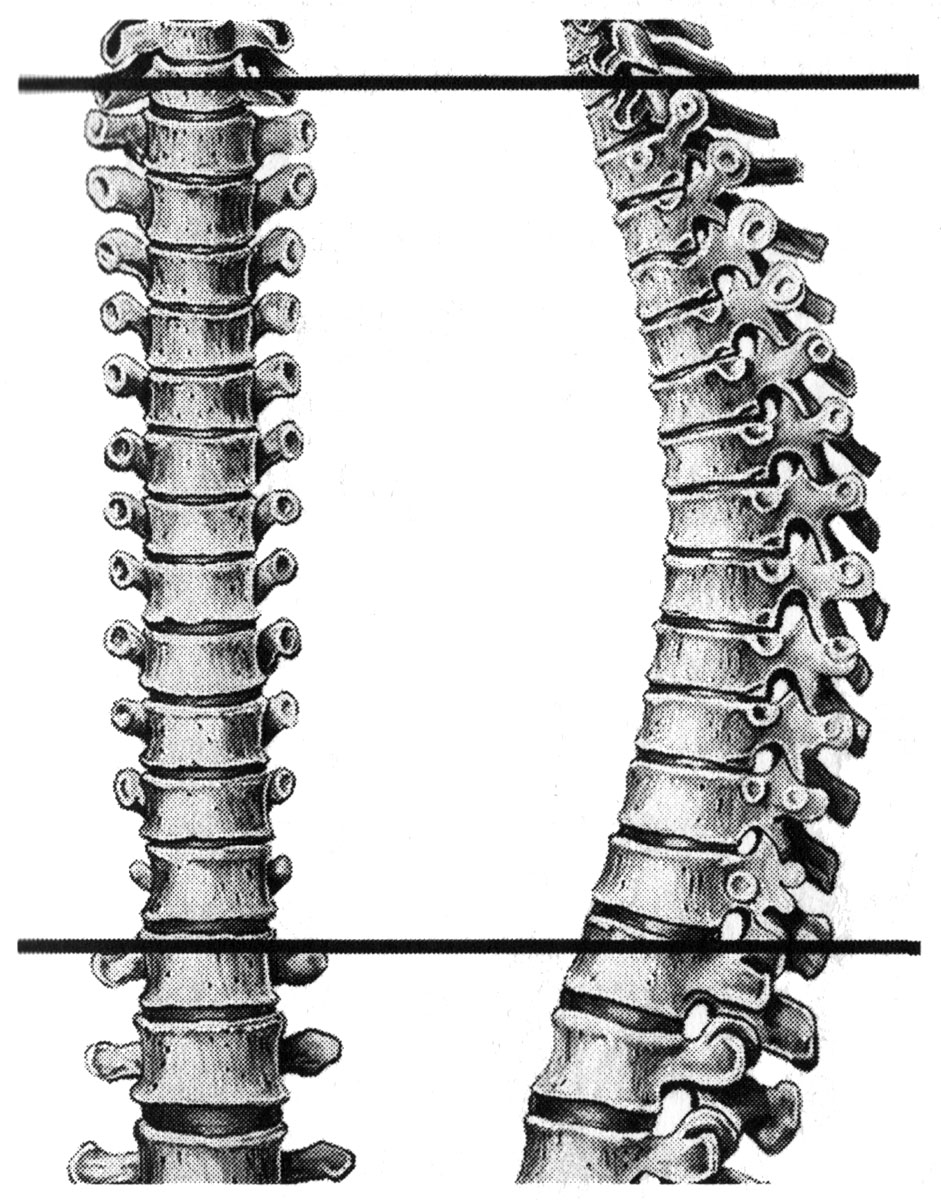

Грудной отдел позвоночника – самый длинный и наименее подвижный участок спины, что обуславливается прочной, суставной связью с ограниченно подвижной грудной клеткой. Движения туловища в грудном отделе позвоночника осуществляются преимущественно в его нижней части, так как здесь свободные ребра не препятствуют вращению.

Анатомо-функциональные особенности грудного отдела позвоночника

-

Высота межпозвонковых дисков небольшая и составляет 1/5 часть высоты соответствующего позвонка.

Высота межпозвонковых дисков небольшая и составляет 1/5 часть высоты соответствующего позвонка. - Межпозвонковые отверстия в этом отделе уже, чем в шейном.

- Суставные щели межпозвонковых суставов стоят почти вертикально во фронтальной плоскости.

- Позвоночный канал уже, чем в поясничном отделе.

- Относительно массивные, утолщенные на концах остистые отростки резко наклонены вниз (черепицеобразно расположены).

- Имеются дополнительные суставы: реберно-позвоночные.

Патологию грудного отдела позвоночника условно можно подразделить на врожденную и приобретенную. Независимо от причины возникновения, патогенез этих процессов имеет ряд общих черт. В его основе лежит также перераспределение нагрузок в опорных комплексах.

Статистика диспансеризация детей в России года показала, что нарушение осанки является одним из самых распространенных изменений опорно-двигательной системы.

Понятие осанки

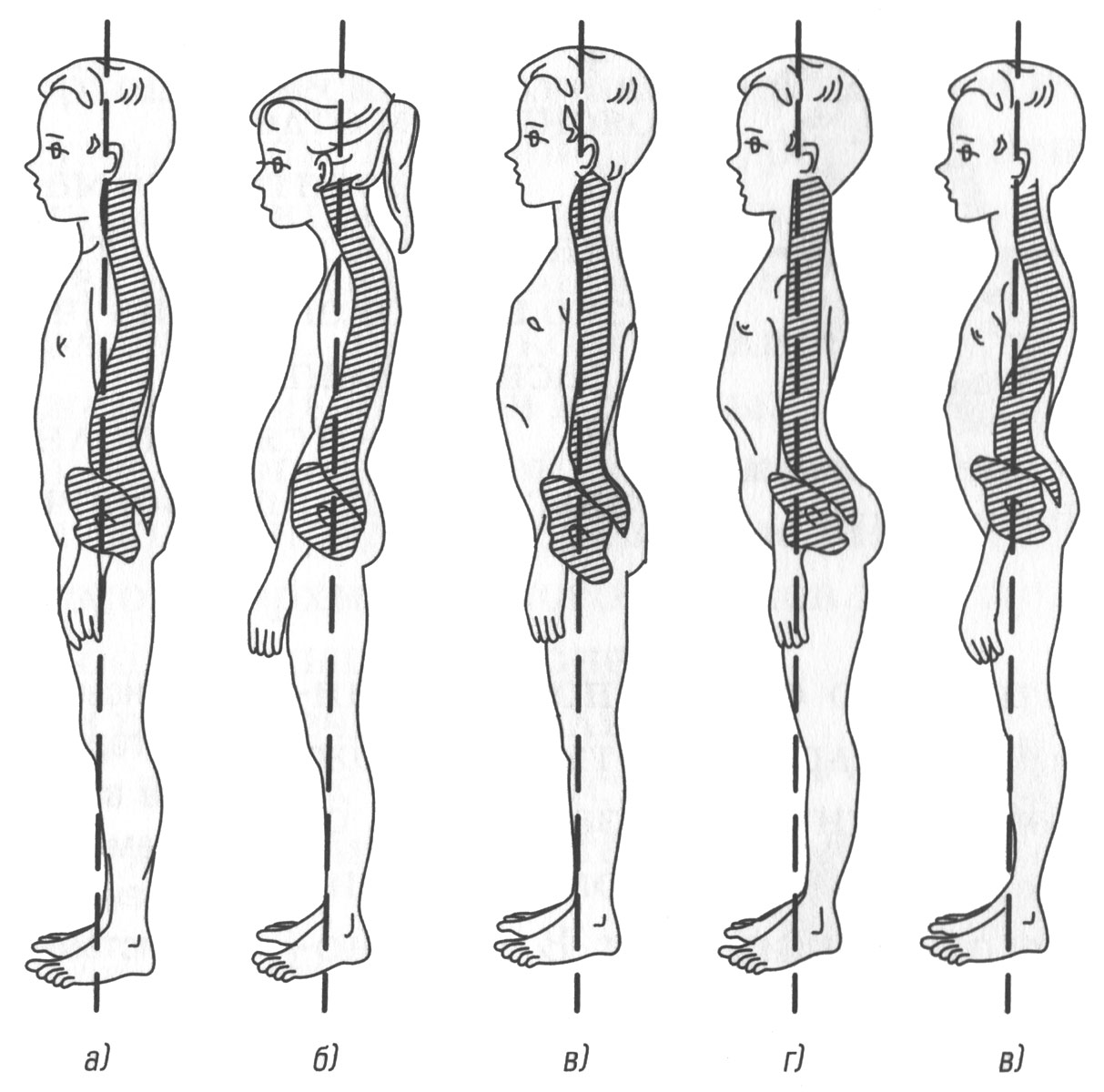

Осанка – это положение туловища и головы при стоянии, сидении и ходьбе. Она определяется физиологическими изгибами позвоночника, положением головы относительно туловища, положением таза, длиной нижних конечностей и положением стоп.

Нормальная осанка

Физиологические изгибы позвоночника формируются в процессе роста ребенка и приобретают нормальную форму к 7-летнему возрасту

При нормальном типе осанки имеются умеренно выраженные физиологические изгибы позвоночника в сагиттальной плоскости (лордоз – в шейном отделе, кифоз – в грудном отделе, лордоз – в поясничном отделе), при этом вертикальная ось тела проходит по линии от середины теменной области головы позади линии, соединяющей оба угла нижней челюсти, через линию, соединяющую оба тазобедренных сустава. Нормальный тип осанки противодействует возникновению патологических искривлений позвоночника

Нарушения осанки

Повышенная эластичность межпозвонковых дисков и связочного аппарата обусловливает повышенную подвижность позвоночника ребенка. Вместе с тем, слабая стабилизирующая функция межпозвонковых дисков, сочетающаяся с повышенной растяжимостью связочного аппарата, создает предпосылки для возникновения нестабильности ПДС и как результат – нарушение осанки.

Само по себе нарушение осанки не является заболеванием. Однако позиция позвоночника при этом может привести к целому ряду серьезных заболеваний позвоночника и корешков спинного мозга, потому что при этом образуются порочные условно-рефлекторные связи, закрепляющие неправильное положение тела. Нарушается нервная регуляция, что ведет к расстройствам деятельности внутренних органов: сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, обмена веществ, пищеварения. Уменьшаются экскурсия грудной клетки и диафрагмы, жизненная емкость легких и колебания вну-тригрудного давления, что приводит к снижению физиологических резервов, нарушению адаптационных возможностей организма. Слабость мышц живота и согнутое положение тела вызывают нарушения перистальтики кишечника и оттока желчи. У пациентов с плоской спиной снижение рессорной функции позвоночника способствует постоянным микротравмам головного мозга во время движения: ходьбы, бега, прыжков и др. Отсюда – быстрое утомление, частые головные боли. При нарушениях осанки мышцы, как правило, ослаблены, а физическая работоспособность их снижена. В целом осанка зависит от многих причин. Она связана, во-первых, с состоянием мышечного аппарата, то есть со степенью развития мышц шеи, спины, груди, живота и нижних конечностей, а также с функциональными возможностями мускулатуры, ее способностью к длительному статическому напряжению. Во-вторых, на осанку влияют эластические свойства межпозвонковых дисков, хрящевых и соединительно-тканевых образований суставов позвоночника (с этим, в свою очередь, связана подвижность позвоночника), а также таза и нижних конечностей.

Отклонения от нормальной осанки называются нарушениями, или дефектами осанки:

Отклонения от нормальной осанки называются нарушениями, или дефектами осанки:

- сутулость – увеличение грудного кифоза и уменьшение поясничного лордоза;

- круглая спина (тотальный, или сплошной, кифоз) – увеличение грудного кифоза при полном отсутствии поясничного лордоза (для компенсации отклонения центра тяжести от средней линии человек с такой осанкой стоит, как правило, с чуть согнутыми в коленях ногами).

- При сутулой и круглой спине грудь западает, плечи, шея и голова наклонены вперед, живот выпячен, ягодицы уплощены, лопатки крыловидно выпячены;

- кругловогнутая спина – увеличение всех изгибов позвоночника, а также угла наклона таза. При кругловогнутой спине голова, шея, плечи наклонены вперед, живот выступает, колени максимально разогнуты, мышцы задней поверхности бедер, прикрепляющиеся к седалищному бугру, растянуты и истончены по сравнению с мышцами передней поверхности бедер.

- плоская спина – уплощение поясничного лордоза, при котором наклон таза уменьшен, грудной кифоз выражен плохо, грудная клетка смещена вперед, нижняя часть живота выпячена, лопатки крыловидные – углы и внутренние их края отстают от спины; плоская спина представляет собой наиболее слабый тип осанки, при этом имеется значительная предрасположенность к развитию сколиоза;

- плосковогнутая спина – уменьшение грудного кифоза при нормальном или несколько увеличенном поясничном лордозе (грудная клетка узкая, мышцы живота ослаблены).

- сколиотическая или асимметричная осанка (типичное нарушение осанки во фронтальной плоскости, то есть нарушение симметрии между правой и левой половинами туловища). Позвоночник при этом представляет собой дугу, обращенную вершиной вправо или влево, а треугольники талии (пространство, находящееся между локтевым суставом свисающей руки и талией) становятся разными в связи с тем, что одно плечо и лопатка опущены.

Методы борьбы с нарушениями осанки

Исправление нарушений осанки будет эффективным только при комплексном воздействии на организм, включающем продуманную и всестороннюю систему мер:

- использование корректоров осанки;

- правильная и точная коррекция обуви, во-первых, устраняющая функциональное укорочение конечности, возникшее за счет нарушений осанки в области таза, и выравнивающая уровень подвздошных костей и, во-вторых, компенсирующая дефекты стопы – плоскостопие, вальгусную или варусную установку;

- организация и строгое соблюдение правильного режима дня (сна, бодрствования, питания, и т. д.);

- сон на жесткой постели в положении лежа на животе или на спине, во время сна использовать ортопедическую подушку;

- отказ от таких вредных привычек, как стояние на одной ноге, неправильное положение тела во время сидения (за партой и рабочим столом, дома и в библиотеке);

- контроль за правильной равномерной нагрузкой на позвоночник при ношении рюкзаков, сумок, портфелей и другой клади;

- постоянная двигательная активность, включающая прогулки, занятия спортом, туризмом, рекомендованные индивидуально каждому (согласованные со специалистом по физкультуре). В настоящее время считается, что жесткая ограничительная тактика должна придерживаться только в отношении тех видов спорта, которые связаны либо с постоянными вертикальными нагрузками на позвоночник (велосипедный и конный спорт, тяжелая атлетика), либо с возможностью его прямой травмы (контактная борьба, бокс, снарядная гимнастика), либо с асимметричным мышечным напряжением (теннис, фехтование). Напротив, занятия игровыми видами спорта и танцами способствуют гармоничному мышечному развитию и, в разумных пределах, должны быть рекомендованы пациентам с деформациями позвоночника.

По мнению многих специалистов, применение корректоров осанки является базисным в общем комплексе проводимых мероприятий.

Ортезирование грудного отдела позвоночника

Длительное пребывание позвоночника в искривленном положении приводит к образованию порочных условно-рефлекторных связей закрепляющих неправильное расположение тела. При этом часть околопозвоночных мышц находится в сокращенном, а часть в перерастянутом состоянии. Использование ортезов в данной ситуации позволяет оптимизировать вертикальные нагрузки на позвоночник, нормализовать тонус мышц, а также способствовать восстановлению физиологических изгибов позвоночника.

Источник

Общая рентгеноанатомическая ориентировка обычная. Характер патологических изменений позвоночника подтвержден многоосевыми рентгенологическими исследованиями. Измерение угла сколиоза проводилось по методу Ferguson-Risser. Оценка величины углов сколиоза – согласно четырёхстепенной классификации В.Д Чаклина. (Первая часть протокола – 1.Экспертиза степени фиксированной деформации грудного отдела позвоночника – сколиоза по рентгенограмме, произведенной в прямой стандартной проекции). 1. Определяется нарушение статической функции грудного отдела позвоночника в виде фиксированной деформация грудного отдела позвоночника во фронтальной плоскости – сколиоза. Правосторонняя дуга – угол равен градусам, располагается на уровне Т . Левостороняя дуга – угол равен градусам, располагается на уровне Т , что согласно классификации В.Д. Чаклина соответствует первой степени сколиоза. Деформация тел позвонков на уровне вершины искривления определяется в области Т . 1.0. Определяется ротация тел Т позвонков, на что указывает «отклонение» визуальной тени остистых отростков от срединной линии в сторону вогнутой части сколиотической дуги, неодинаковая длина левого и правого поперечных отростков, асимметрия положения и формы ножек дужки позвонка, асимметричное положение межпозвоночных суставов. 1.1.Торсия тел Т позвонков с некоторым снижением высоты тел позвонков справа. 1.2.Неравномерное сужение межпозвонковых щелей (свидетельствует об уменьшении объема межпозвонкового диска в фазе снижения его тургора) в сегментах с умеренно выраженным субхондральным склерозом в указанных сегментах. 1.3.Неровность, нечёткость замыкательных пластинок определяется в телах Т позвонков. 1.4.Остроконечные остеофиты по боковым поверхностям тел позвонков определяются в телах Т позвонков. Наличие остеофитов и субхондрального склероза должно расцениваться как показатель перегрузки костной ткани. 2. Одностороннее сужение межреберных промежутков не определяется. 3. Сердечная (срединная) тень обычного расположения, формы и размеров. Справа по контуру определяются две дуги обычной формы и протяженности. Слева дифференцируются четыре дуги обычной формы и размеров. 4. Другие изменения при анализе рентгенограммы, произведенной в прямой стандартной проекции не обнаружены. (Вторая часть протокола – 1.Экспертиза степени фиксированной деформации грудного отдела позвоночника – сколиоза и степени грудного кифоза по рентгенограмме, произведенной в боковой стандартной проекции в положении максимального разгибания). 1. Определяется формирование гиперкифоза грудного отдела позвоночника. (Для определения степени и коэффициента кифоза грудного отдела позвоночника в боковой проекции использовалась методика, предложенная Жоха К. К., Александрович В. Л. – Республиканский военный госпиталь.) 1. Для определения степени и коэффициента кифоза производится рентгенография грудного отдела позвоночника в боковой проекции при максимальном его разгибании. 2. Для проведения дальнейших измерений на рентгенограммах используют геометрические центры тел позвонков, которые находятся в точке пересечения диагоналей тела позвонка. 3. Центры крайних, видимых на снимке тел позвонков и позвонка, расположенного на уровне вершины кифоза соединяются на рентгенограмме прямыми линиями так, что образуется треугольник. 4. Из центра вершинного позвонка опускается перпендикуляр на основание треугольника. 5. Измеряется высота и длина основания полученного треугольника в мм. Отношение длинны основания треугольника к высоте треугольника является коэффициентом кифоза (Кк).

1.1.При проведении рентгеноморфометрии: угол кифоза равен градусам ; коэффициент кифоза равен , что свидетельствует о наличии кифоза степени. 1.2.Определяется умеренно выраженная клиновидная деформация тел Т позвонков, по всей видимости, в результате перенесенной локальной формы болезни Шейерманна – Мау (Scheuermann). Угол клина кифотических позвонков больше 0 и равняется от до градусов. 1.3.Определяется неровность нечеткость замыкательных пластинок тел Т позвонков за счёт дегенеративно-атрофических изменений отражающих распад межпозвонкового диска с разрушением замыкающих пластинок тел позвонков и внедрением элементов распавшегося диска в тела позвонков в виде мелких узелков Поммера, что свидетельствует о функциональной неполноценности межпозвонковых дисков сегментов Т – Т . 1.4.Дегенеративно – реактивные изменения: в виде остеофитов (как проявление компенсаторной приспособительной реакции в позвонках на нагрузку, которая падает на измененный диск) определятся в телах Т позвонков; в виде субхондрального склероза определяются в телах Т позвонков. 1.5.Признаки патологического остеопороза (остеомаляции) не определяются. 1.6.Скошенность верхних углов тел позвонков (лимбус), которая может быть обусловлена дегенеративным процессом в краевом канте (лимбус) тела позвонка определяется в телах Т. 1.7.Хрящевые узлы тел позвонков (грыжи Шморля) определяются в телах Т и являются одним из проявлений дистрофических поражений в двигательных сегментах позвоночника и свидетельствуют о пролабировании фрагментов межпозвоночного диска в тело позвонка. 1.8.Неравномерное сужение межпозвонковых щелей определяется в сегментах Т – Т. ВЫВОД: В результате проведенного рентгенологического исследования грудного отдела позвоночника с применением стандартной методики и морфометрии выявлено: – фиксированная деформация грудного отдела позвоночника во фронтальной плоскости в виде сколиоза с углом искривления равным градусам, что соответствует 1 (первой) степени по классификации В.Д. Чаклина; – фиксированная деформация грудного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости в виде гиперкифоза (остеохондропатический кифоз) грудного отдела позвоночника 1 (первой) степени; – умеренно выраженная клиновидная деформация тел грудных позвонков, по всей видимости, в результате перенесенной болезни Шейерманна – Мау (Scheuermann) – конституциональная несостоятельность межпозвонковых дисков; – дегенеративно – атрофические изменения, отражающие распад межпозвонкового диска с разрушением замыкающих пластинок тел позвонков и внедрением элементов распавшегося диска в тела позвонков в виде мелких узелков Поммера, что свидетельствует о функциональной неполноценности межпозвонковых дисков сегментов Т – Т ; – дегенеративно – реактивные изменения: в виде остеофитов (как проявление компенсаторной приспособительной реакции в позвонках на нагрузку, которая падает на измененный диск) в телах Т позвонков; в виде субхондрального склероза определяются в телах Т позвонков; – хрящевые узлы тел позвонков (грыжи Шморля) в телах Т и являются признаком анатомической и функциональной несостоятельности межпозвонковых дисков в сегментах Т . Диагностическое заключение. Фиксированная патологическая деформация грудного отдела позвоночника в виде стороннего сколиоза 1 (первой) степени по классификации В.Д. Чаклина, с выраженной ротацией тел Т позвонков, с торсией тел Т позвонков. Фиксированная патологическая деформация грудного отдела позвоночника в виде гиперкифоза (остеохондропатический кифоз) 1 (первой) степени, с клиновидной деформацией тел Т , с умеренной деформацией грудной клетки. Распространений ограниченный межпозвонковый остеохондроз (хондроз, дискоз) в сегментах Т – Т, (поражение 3 и более межпозвонковых дисков) – 1 (первая) стадия по классификации Шморль и Юнханс (Schmorl G., Junghans H.; 3 (третья) стадия по классификации Де Сез (De Seze). Межпозвонковый остеохондроз в сегментах Т – Т – вторая стадия по классификации Шморль и Юнханс (Schmorl G., Junghans H. Анатомическая и функциональная несостоятельность межпозвонковых дисков в сегментах Т – Т , Заведующий рентгенологическим отделением МУЗ «Красногвардейская центральная районная больница В.Л. Катенёв | ||||||||||||||||||||

Источник