Активные движения в позвоночнике

Сначала визуально, а затем для получения количественной оценки подвижности позвоночника инструментально определяют объем движений вперед — назад, в стороны, в ротации.

В поясничном и шейном отделах позвоночника исследование проводится в положении стоя, сидя, а в грудном отделе в положении больного сидя на краю кушетки «как на коне». В начале больной наклоняется вперед только грудным отделом позвоночника, не перенося тяжесть тела на тазобедренные суставы. Движение должно продолжаться до полного натяжения межостистой связки, при этом образуется равномерная дуга из остистых отростков грудных позвонков. В месте блокированного двигательного сегмента остистые отростки четко не определяются, нарушается плавность грудного кифоза. Наклоняться назад необходимо до соприкосновения остистых отростков грудных позвонков. В месте блокады плавность перехода между ними нарушается, движение становится почти невозможным.

Наблюдают также за симметричностью движений правой и левой половины спины — «феномен убегания одной половины спины» при выполнении боковых наклонов движение должно осуществляться свободно, с образованием плавной дуги сколиоза. При блокаде в каком-либо грудном сегменте плавность перехода нарушается. При проверке ротации направо левая рука больного кладется на его колено, а правая отводится назад, а при проверке налево — наоборот; осуществляют движение по часовой стрелке и против нее при фиксированном тазе.

Затем больного укладывают на живот и исследуют равномерность подъема и опускания грудной клетки при вдохе и выдохе (феномен «дыхательной волны»). В месте блокады наблюдают плато дыхательной волны.

Но даже если движения сохранены в полном объеме, можно уловить некоторое сопротивление на больной стороне при ротации, исследовании симптомов натяжения. При исследовании движений в различных суставах может раздаваться хруст, подтверждающий наличие нейроостеофиброза. Если явления нейростеофиброза мало выражены, то хруста может и не быть, но при этом следует учитывать плавность скольжения суставных поверхностей.

Важно знать, что при максимальных переднеезадних и боковых наклонах спинной мозг смещается в сторону наклонов благодаря наличию резервных пространств и перерастяжения его не возникает. Во время ротации головы натяжение спинного мозга уменьшается благодаря винтообразному движению атланта со смещением его книзу.

При обширном объеме движений позвоночника между отдельными сегментами подвижность составляет не более 4°. Наибольший объем совершают в нижне-шейном и пояснично-крестцовом отделах. В сгибании практически участвует только грудной отдел, а шейный и поясничный выпрямляются, в разгибании — наоборот. В грудном отделе осуществляют преимущественно боковые (больше в нижне-грудном) и вращательные (больше в верхне-грудном) движения, а в поясничном в основном в передне-заднем направлении.

Основной вид движения в атланто-затылочном суставе — сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, проходящей через основание мыщелков затылочной кости.

Для атланто-аксиального сустава характерно вращательное движение вокруг вертикальной оси в пределах более 20° и 30—40° при латерофлексии, сгибание и разгибание с амплитудой 7,5—14°. При легком наклоне вперед во вращательном движении участвуют преимущественно двигательные сегменты (ДС) С3—С7, при максимальном наклоне вперед — С1—С2, а назад — преимущественно ДС — С5—С7.

Общий объем движений в шейном отделе позвоночника равен при сгибании 70°, разгибании — 60°, боковых наклонах — 30°, вращении — 75°.

Объем движений грудного отдела позвоночника: при сгибании — 50°, при разгибании — 55°, боковых наклонах — 100°, вращении — 40°.

Объем движений поясничного отдела составляет при сгибании — 40°, разгибании — 30°, боковых наклонах — 35°, вращении — 5°.

Итак, в шейном отделе позвоночника сгибание должно происходить до соприкосновения подбородка с грудиной, при разгибании чешуя затылочной кости может занять горизонтальное положение, боковое сгибание — до соприкосновения уха с неприподнятым надплечьем, при вращении подбородок может совершать экскурсии от одного акромиального отростка до другого. При сгибании позвоночника тренированный пациент может коснуться кончиками пальцев пола, не сгибая коленных суставов; при разгибании позвоночника достать пальцами подколенных ямок; при боковом сгибании кончики пальцев, скользя по наружной поверхности бедер, могут коснуться соответствующего коленного сустава. Общий объем движений в поясничной области в сагиттальной плоскости в среднем составляет 42 мм.

Date: 2016-02-19; view: 643; Нарушение авторских прав

Источник

Наш позвоночник создан таким образом, что его структуры питаются только когда есть движение. Если нет движения, то не будет должного питания межпозвонковых дисков, связок, мышц, фасций. Все структуры, которые плохо снабжены капиллярной, сетью будут страдать.

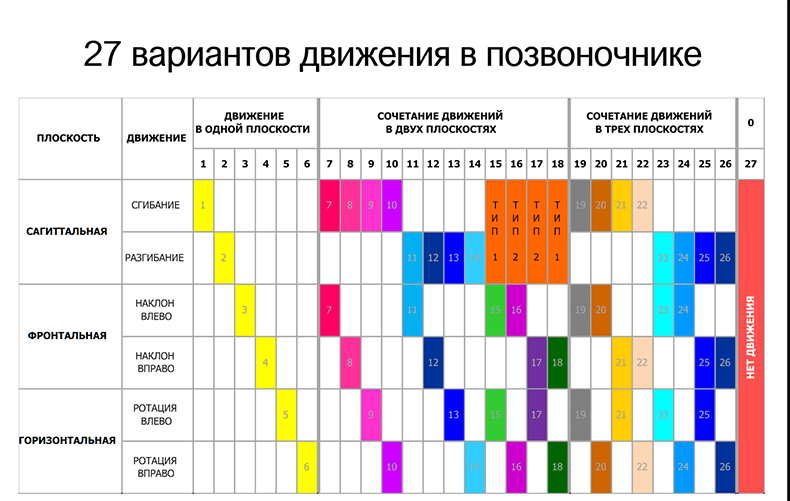

27 движений в позвоночнике: зачем они нужны? 3 плоскости движения. По 2 движения в каждой. Это в итоге дает нам 27 вариантов сочетанного движения и бесконечное количество траекторий их выполнения.

- Сагиттальная плоскость: сгибание и разгибание

- Фронтальная плоскость: наклон вправо и наклон влево

- Горизонтальная плоскость: вращение влево и вращение вправо

27 вариантов движения в позвоночнике

- Можно ли назвать здоровым и функциональным позвоночник, который теряет подвижность хотя бы в одном движении?

- Зачем это нужно?

- Почему не достаточно только сгибаться и разгибаться?

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Можно ли назвать здоровым и функциональным позвоночник, который теряет подвижность хотя бы в одном движении?

Конечно нет. Хотя бы потому, что ограничение в одной плоскости или в одном движении ведет к неминуемой компенсации в другой плоскости или движении.

С одной стороны это огромный плюс, т.к. у нас есть возможность адаптироваться под изменяющиеся условия (травмы, операции, структурные нарушения и т.д.).

С другой стороны, ограничение подвижности мы можем получить, просто прекратив нормально двигаться в течение дня или упорно тренируясь без учета плоскостного разнообразия.

Именно о разнообразии движения во время тренировок мы все время говорим, пишем, снимаем видео.

Зачем это нужно?

Мы созданы двигаться во всех плоскостях. Что не используем, то теряем. А потеря подвижности и функциональности позвоночника это совсем плохо.

Почему я разделил понятия подвижность и функциональность?

Потому что это принципиально разные понятия. Подвижность — это возможность двигаться в определенной амплитуде. Когда связочно-суставной аппарат позволяет, мышцы эластичны.

Функциональность — это способность использовать вашу подвижность. Как я говорил ранее, «наличие у вас денег еще не говорит о вашей способности грамотно ими распоряжаться».

Я часто встречаю людей с прекрасной пассивной подвижностью и несоизмеримо ограниченной функциональностью. Просто их мышцы и нервная система не умеют контролировать это движение. Они не обучены. Или это утрачено за ненадобностью.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Для того, чтобы целый день сидеть на стуле, потом в кресле авто и дома на диване, вам совершенно не обязательно иметь 27 движений.

В прилагаемой таблице вы можете увидеть как сформированы эти движения. Это очень просто.

Наш позвоночник создан таким образом, что его структуры питаются только когда есть движение. Если нет движения, то не будет должного питания межпозвонковых дисков, связок, мышц, фасций. Все структуры, которые плохо снабжены капиллярной, сетью будут страдать. И мы в этом виноваты.

Почему не достаточно только сгибаться и разгибаться?

Потому, что это только одна плоскость и всего 2 движения. А мы рассчитаны на 27.

Даже когда мы просто ходим, наш позвоночник движется в 3-х плоскостях! Используя все возможные движения и комбинации. Можно ли из этого сделать вывод, что достаточно просто ходить? И да и нет. Несомненно ходьба — это одно из самых полезных упражнений.

НО! Ровно до тех пор, пока в ходьбе все движения происходят в согласии с нашей структурой и предназначением.

Нередко бывает так, что после или во время ходьбы человек испытывает боль. Значит система уже дала сбой и надо срочно принимать меры. Восстанавливать оптимальную биомеханику походки.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

А бывает, что человек ходит асимметрично, при этом абсолютно не испытывая дискомфорт. Это нормально. Мы же сильные. Пока компенсаторные ресурсы справляются. Но в один миг компенсации обрушатся («срыв компенсаций») и тогда только упевай записывать все свои диагнозы. Клиенты обычно приходят со словами: «было все нормально, а потом я чихнул и все разлетелось: спина, колени, шея». Это и есть срыв.

Что делать?

Я призываю вас вовремя проходить техосмотр. Пройдите диагностику осанки и походки. Это быстро, несложно и недорого. Вы даже не представляете сколько проблем вы можете избежать.

Тренировать свой позвоночник согласно его строению. Построен для движения в 3-х плоскостях, по 2 движения в каждой — вот и тренируйте его именно так! Разнообразно! Комбинируйте движения. Добивайтесь распределенности движения!

Сейчас даже дети до 15 лет утрачивают возможность нормально двигаться. Через 10 лет они будут клиентами хирургов. Разве это хорошо?!

Попробуйте сделать все 27 вариантов, точнее 26, т.к. один из них — это отсутствие движения (это мы и так умеем).опубликовано econet.ru.

Задайте вопрос по теме статьи здесь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

,

чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Источник

Опрос больного (сбор анамнеза)

Осмотру и неврологическому исследованию пацинета предшествует тщательный сбор информации об истории заболевания, направленный на выявление характерных данных, указывающих на первичное поражение позвоночника в качестве причины болевого синдрома и нарушения движения.

Анамнез – один из важнейших методов исследования, помогающий правильно поставить диагноз, определить прогноз, выбрать наилучшие варианты лечения и профилактики. Сбор анамнеза проводят по определенному плану. Первоночально уточнянют жалобы больного, его ощущения, получают сведения о начале заболевания и последующем его течении, далее о предшествовавшей заболеванию жизни больного, о наследственности, перенесенных ранее болезнях, семейном положении, вредных привычках (употребление алкоголя, курение и т.д.), условиях быта, труда и пр. Неправильно сообщенные врачу сведения могут привести к ошибочному диагнозу болезни, а следовательно, и к неверному лечению.

Исследования позвоночника

После того как собран анамнез, оценены жалобы и характер болевого синдрома, врач приступает к осмотру больного.

Осанка и статика

Пациента необходимо осматривать раздетым до трусов, так как только в таком случае можно получить полное представление об особенностях осанки, о статике и динамике позвоночника, наличии кожных изменений (при нейрофиброматозе и других факоматозах, при ревматических заболеваниях, при псориазе, новообразованиях кожи, грудной железы), следы от ожогов, сухость кожи, ихтиоз, отеки и т.д. Симметричность кожных складок, наличие полос растяжения на пояснице, варикозного расширения вен (на ногах, над позвоночником), гемангиом; наличие костных деформаций (последствия травмы, рахита, деформации суставов при артрозах, отложения уратов при подагре, варусные или вальгусные деформации конечностей и т.д.). Многие из этих признаков могут оказаться решающими для постановки диагноза.

Осмотр проводится со всех сторон (спереди, сзади и сбоку), с ног до головы в положении стоя

При осмотре передней поверхности тела обращается внимание на положение головы относительно средней линии, симметричность ее расположения, приподнятость или опущенность плечевого пояса, на форму грудной клетки, грудины, симметричность реберных дуг, живота, расположение пупка (отклоняется в сторону напряженной косой мышцы живота), гребней подвздошных костей; на форму и длину ног (О-образные, Х-образные), позицию стоп (носки разведены или сведены, опора на внешнюю или внутреннюю часть стопы).

Осматривая больного сзади, проводим воображаемую вертикаль от середины макушки головы до середины расстояния мeжду стопами и фиксируем отклонения линии остистых отростков позвонков в ту или иную сторону (сколиоз), смещение головы от средней линии. Отмечаем асимметричность расположения плеч (приподнятое или опущенное плечо), лопаток (крыловидная, отстоящая от грудной клетки лопатка). Обращаем внимание на длину шеи (короткая шея), выстояние остистого отростка седьмого шейного позвонка, других позвонков. Изучаются форма грудной клетки, наличие реберного горба при сколиозе, кифозе (круглая или плоская спина); симметричность или косое стояние таза, крестца по форме крестцового ромба, высоте, симметричности расположения крыльев подвздошных костей. Важно не упустить из виду наличие поперечных линий растяжения, складок кожи, опущение ягодичной складки, наличие участков атрофий и гипертрофий паравертебральной мускулатуры и мышц ног, плоскостопия.

Треугольники талии, образованные линиями рук, бедер и талией, должны быть одинаковой формы с обеих сторон, их асимметрия свидетельствует о значительных нарушениях в опорно-двигательном аппарате.

Осмотр сбоку четко выявляет дефекты осанки, отклонения головы, живота, таза от центра тяжести, усиление физиологических изгибов или образование горба, гиперлордоза, переразгибание ног в коленных суставах. Наиболее часто встречающиеся отклонения – это выдвинутая вперед голова, переразгибание в шейном отделе позвоночника, сутулость(корригируется напряжением мышц спины), кифозирование грудногоотдела позвоночника, гиперлордоз поясничного отдела, выступающий вперед или свисающий живот, отстояние таза кзади, укорочение расстояния между нижними ребрами и тазом наблюдается при слабости ягодичных мышц и брюшного пресса, напряжении паравертебральных мышц поясничного отдела.

Исследование в положении сидя позволяет получить дополнительную важную информацию о статике позвоночника. При этом отмечаются особенности сидячей позы, усиление переднего смещения головы, ее наклона в сторону, акцентуация грудного кифоза, сколиоза, сглаженность лордоза или формирование кифоза в поясничном отделе позвоночника, симметричность опоры на ягодицы или ее нарушение. В сидячем положении хорошо выявляется преобладающий тип дыхания пациента (верхний и нижний грудной, брюшной или смешанный).

Исследования активных движений в позвоночнике

Исследование активных движений в позвоночнике (его динамики) является важнейшим дифференциально- диагностическим приемом, позволяющим судить о тяжести, локализации и нередко о характере его поражения. В положении стоя, сидя и лежа пациент выполняет сгибание, разгибание, наклоны в стороны и вращения вправо и влево в различных отделах позвоночника. Движения в шейном и грудном отделах лучше изучать в положении сидя. Подвижность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника исследуется в вертикальном положении пациента.

При исследовании выявляется ограничение объема движений, фиксация позвоночника или его увеличение, гипермобильность (объем движений увеличен), нестабильность. Фиксация чаще всего обусловлена мышечным напряжением, обеспечивающим защитную противоболевую позу (миофиксация). Такая ситуация характерна для рефлекторных болевых и корешков синдромов, обусловленных остеохондрозом, грыжами межпозвоночных дисков. При этом движение ограничено в сторону боли, то есть попытка наклона, разгибания позвоночника в этом направлениее усиливает или провоцирует боль.

Ограничение и увеличение подвижности позвоночника определяется визуально по изменению кривизны его дуг. В шейном отделе объем движений устанавливается по приближение подбородка к вырезке грудины при наклоне головы (в норме подбородок должен коснуться груди), чешуи затылочной кости к остистому отростку седьмого шейного позвонка при разгибании (в норме взгляд должен быть устремлен точно вверх), уха к плечу при наклоне в сторону (в норме верхний край одного уха должен находится на одном уровне с нижним краем другого уха), ротация оценивается дугой поворота относительно плечевого пояса (в норме голова должна быть повернута в сторону так, чтобы взгляд был устремлен в сторону).

При гипермобильности объем движений увеличен.

Локальная нестабильность выявляется на фоне блокированных соседних сегментов и относительного уменьшения общего объема движений в исследуемом отделе позвоночника, деформации дуги позвоночника. При наклоне в нестабильном сегменте, может возникать характерный хруст, который бывает слышен со стороны. Движение прерывистое из-за мгновенных замыканий-размыканий пораженного сегмента с кратковременным усилением боли. Чаще то же самое явление более выражено при возвращении туловища в исходное положение.

Пальпация (ощупывание)

Пальпация является основным методом исследования, позволяющим врачу получить полную информацию о болезненных изменениях в мышечной ткани, сухожилиях, связках, суставах, о тонусе мышц, о состоянии кожи и подкожной клетчатки, о наличии болевых и триггерных точек, о болезненности периферических нервных стволов.

Вначале проводится поверхностная пальпация кожи в зоне пораженного двигательного сегмента, которая может обнаружит местное ее уплотнение, гипергидроз. Кожная складка в этой области плохо формируется. Эти изменения определяются в виде полосы над поврежденным сегментом или захватывают значительный участок кожи, расположенный ниже. Далее отдельно пальпируются остистые отростки, межостистые связки, места проекции межпозвоночных суставов, поперечные отростки. При этом пальпация становится более глубокой и интенсивной. Фиксируются наиболее болезненные точки, эффект отдачи боли в другие участки тела.

Неврологическое исследование

При исследовании неврологического больного, основные симптомы поражения нервной системы, которые имеют непосредственное отношение к статусу пациента с вертеброгенной патологией и связанных с нею различными неврологическими осложнениями, позволяют врачу (ортопеду) самостоятельно разобраться в синдроме поражения нервной системы и возможной ее связью с заболеванием позвоночника.

Исследование черепных нервов

С головным мозгом связано 12 пар черепно-мозговых нервов, которые обеспечивают чувствительность кожи лица, слизистой оболочки глаз, полости носа, рта, глотки, гортани, а также двигательные реакции мышц лица, глаза, языка, глотки и гортани. Вегетативные нервные волокна черепно-мозговых нервов управляют деятельностью слезных и слюнных желез, участвуют в обеспечении функции органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно- кишечного (пищеварительного) тракта. Кроме того, черепно-мозговые нервы, обеспечивают работу органов чувств, поддерживая связь центральной нервной системы с рецепторами обоняния, зрения, слуха и вкуса.

Исследование вестибулярной функции

Атаксия – это расстройство равновесия, стояния, координации и ритма движений, походки.

Головокружение – ложное ощущение перемещения окружающих предметов или собственного тела, сочетающееся с нарушениями равновесия. Причиной головокружения являются нарушения отделов нервной системы, которые участвуют в регуляции равновесия тела, вестибулярного аппарата, располагающегося во внутреннем ухе.

Нистагм – толчкообразные горизонтальные, вертикальные или вращательные движения глаз, следующие одно за другим и независящие от воли больного. Нистагм обычно бывает двусторонним, очень редко – односторонним. У здоровых людей он возникает при наблюдении за быстро движущимися перед глазами предметами или при быстром вращении, например на специальном кресле. Нистагм также отмечается при промывании уха водой с температурой выше или ниже температуры тела. Причиной нистагма могут быть также заболевания внутреннего уха и различные поражения центральной нервной системы.

Исследование двигательной сферы

Осмотр мышц и суставов

Внешний осмотр позволяет обнаружить деформацию позвоночника, суставов, стоп, кистей, ассиметрию развития скелета, длины ног.

Пальпация мягких тканей, мышц, костей и суставов

Пальпируются болезненые места, области деформаций суставов, костей, подкодная клетчатка, места отека (плотный отек при гипотиреозе, мягкие отеки при венозной недостаточности).

Оценка объема движений

Объем движений является важнейшей характеристикой функции позвоночника, костно-суставной, мышечной системы, определяет степень выраженности двигательного неврологического деффекта, позволяет оценивать объективно результаты лечения больных с ортопедической и неврологической патологией.

Оценка мышечной силы позволяет определить степень выраженности пареза (частичное снижение мышечной силы) конечностей и слабости отдельных мышечных групп или мышц.

Исследование рефлексов (ответной реакции организма на раздражение из окружающей и внутренней среды, при участии центральной нервной системы; проявляющиеся возникновением или прекращением какой-либо деятельности организма, сокращением или расслаблением мышц, сужением или расширением сосудов и т.д.).

Исследование чувствительности (способности живого организма реагировать на раздражения, поступающие из внешней и внутренней среды).

Исследование походки

Изучение походки больного дает ключ ко многим диагностическим гипотезам, по ее характеру можно легко различить ряд неврологических и ортопедических синдромов. При исследовании больной должен быть легко одет, обувь необходимо снять. Оценивается устойчивость больного при опоре на обе ноги, поза, готовность к ходьбе. Проводится проба на толчок. Врач слегка толкает пациента в плечо. В норме отклонение тела легко компенсируется мышечным балансом. Если ноги больного в момент толчка сведены, наблюдается реакция опоры: отдаленная от места приложения нога рефлекторно смещается в сторону, предотвращая падение. В процессе ходьбы обращают внимание на ее скорость, ритмичность, плавность, симметричность смены фаз опоры и переноса ноги. Важными параметрами ходьбы являются ширина и длина шага, синхронность работы коленных и голеностопных суставов, степень отведения ноги в сторону при ее переносе, устойчивость суставов при опоре на ногу.

Изучается участие или выключение движений отдельных частей тела пациента в процессе ходьбы. Отмечается адекватность содружественных движений, их подавление, избыточность или асимметричность. Оцениваются положение головы и плечевого пояса; синхронность движений рук при ходьбе или их напряженная, защитная поза; сгибание бедер, раскачивание таза; переразгибание ноги в коленном суставе; опора на полную стопу, носки или подворачивание стопы внутрь, кнаружи. Походка на носках и пятках выявляет скрытую слабость разгибателей и сгибателей стоп.

Источник